2024年1月12日に神戸市須磨区の現光寺本堂の襖に描かれた国宝「源氏物語絵巻」の複写絵の

写真を撮り昨日、下記のブログを作成しました。

写真を撮り昨日、下記のブログを作成しました。

本ブログでは1月12日に撮った写真をメインに現光寺の境内の主な見どころを紹介していきます。

部分的に前述のブログで紹介したものも再掲しています。

現光寺の基本情報

住所:神戸市須磨区須磨寺町1丁目1-6 TEL:078-731-9090

宗派:浄土真宗 本願寺派 山号:藩架山(ませがきざん)

御本尊:阿弥陀如来

創建:康永2年(1343) 御住職:片岡大梧(第22世)

住所:神戸市須磨区須磨寺町1丁目1-6 TEL:078-731-9090

宗派:浄土真宗 本願寺派 山号:藩架山(ませがきざん)

御本尊:阿弥陀如来

創建:康永2年(1343) 御住職:片岡大梧(第22世)

月見の松と本堂

上の写真は月見の松を強調して撮った本堂

月見の松は本願寺第23世門主の勝如上人のお手植えと伝わっています

本堂は1995年の阪神淡路大震災で全壊したが平成14年(2002)に再建された

謡曲「須磨源氏」は、日向国の社宮藤原興範が、伊勢参宮の途次、須磨の浦に立ち寄ると、

老樵夫(きこり)賀桜の木陰から現れ、光源氏一代の略歴を物語り、自分はその化身であることをほのめかす。その夜、旅まくらの興範の前に、菩薩となっている光源氏が、気高く優雅な姿で天下り、在りし日の須磨のくらしを回相しつつ青海波の舞を舞って夜明けと友に消えうせるという典雅な曲である。

須磨は観月の名所として名高く平安時代の王朝ロマンの主人公光源氏が、複雑なしがらみの中で傷ついた心を慰めるのに格好の地だと千年前に生きた紫式部も知っていたのでしょう。

以上は謡曲史跡保存会作成の説明書きより一部引用しました。

謡曲「須磨源氏」は、日向国の社宮藤原興範が、伊勢参宮の途次、須磨の浦に立ち寄ると、

老樵夫(きこり)賀桜の木陰から現れ、光源氏一代の略歴を物語り、自分はその化身であることをほのめかす。その夜、旅まくらの興範の前に、菩薩となっている光源氏が、気高く優雅な姿で天下り、在りし日の須磨のくらしを回相しつつ青海波の舞を舞って夜明けと友に消えうせるという典雅な曲である。

須磨は観月の名所として名高く平安時代の王朝ロマンの主人公光源氏が、複雑なしがらみの中で傷ついた心を慰めるのに格好の地だと千年前に生きた紫式部も知っていたのでしょう。

以上は謡曲史跡保存会作成の説明書きより一部引用しました。

上の5枚の写真は本堂の内部

源氏物語の須磨の巻の場面を描いた襖絵も含まれています。

境内の句碑

上の写真は正岡子規の句碑で「読みさして 月が出るなり 須磨の巻」

平成17年5月に建立されています。

神戸市須磨での生活について(正岡子規 28-29歳)

(1)県立 神戸病院時代

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代

上記の2つに分けて記述する。

(1)県立 神戸病院時代(明治28年(1895)5月23日~7月23日)

正岡子規が入院した頃は病状も重篤でしばらくは俳句を詠む状態では

なかった。入院後4~5日して高浜虚子(当時21歳)や川東碧悟桐(22歳)

が京都から駆けつけ、さらにはご母堂も東京から駆けつけ正岡子規の看護

にあたった。

毎朝のように高浜虚子が諏訪山付近の畑からのイチゴを購入して子規を

喜ばせたエピソードが残っている。

病状が落ち着いてからの作句と思われるが次の句を残している。

ほととぎす山手通りと覚えたり

露あかしいちご畑の山かつら

もりあげて病うれしき苺かな

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代(明治28年7月23日~8月20日)

須磨浦療病院は明治22年8月12日、鶴崎平三郎氏が創始した日本発の

サナトリウムである。現在も須磨浦病院と名前が変わったが鶴崎氏の

子孫が経営されています。須磨海浜保養院は須磨浦公園「みどりの塔」

付近にあった施設で須磨浦療病院への通院患者が多く宿泊していた。

正岡子規の病状もある程度落ち着いており須磨の地に移ることを楽しみ

にしていたようで次の句が残されている。

うれしさに 涼しさに須磨の恋しさに

(1)県立 神戸病院時代

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代

上記の2つに分けて記述する。

(1)県立 神戸病院時代(明治28年(1895)5月23日~7月23日)

正岡子規が入院した頃は病状も重篤でしばらくは俳句を詠む状態では

なかった。入院後4~5日して高浜虚子(当時21歳)や川東碧悟桐(22歳)

が京都から駆けつけ、さらにはご母堂も東京から駆けつけ正岡子規の看護

にあたった。

毎朝のように高浜虚子が諏訪山付近の畑からのイチゴを購入して子規を

喜ばせたエピソードが残っている。

病状が落ち着いてからの作句と思われるが次の句を残している。

ほととぎす山手通りと覚えたり

露あかしいちご畑の山かつら

もりあげて病うれしき苺かな

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代(明治28年7月23日~8月20日)

須磨浦療病院は明治22年8月12日、鶴崎平三郎氏が創始した日本発の

サナトリウムである。現在も須磨浦病院と名前が変わったが鶴崎氏の

子孫が経営されています。須磨海浜保養院は須磨浦公園「みどりの塔」

付近にあった施設で須磨浦療病院への通院患者が多く宿泊していた。

正岡子規の病状もある程度落ち着いており須磨の地に移ることを楽しみ

にしていたようで次の句が残されている。

うれしさに 涼しさに須磨の恋しさに

上の写真は松尾芭蕉(はせを)の「見渡せばながむれば見れば須磨の秋」の碑。

松尾芭蕉が神戸の地に足を踏み入れたのは貞享5年(同年の9月30日に元禄と改元)

3月19日(新暦換算:1688年4月19日)尼崎を船出し兵庫に夜泊しています。

時に芭蕉45歳、奥の細道の旅に出る前年のことでした。少なくとも3月21日までは

滞在していた。23日に京に帰るとの記述あり(猿雖宛て手紙)

3月20日に芭蕉らは現光寺境内の風月庵に宿を取ったといわれている

3月19日(新暦換算:1688年4月19日)尼崎を船出し兵庫に夜泊しています。

時に芭蕉45歳、奥の細道の旅に出る前年のことでした。少なくとも3月21日までは

滞在していた。23日に京に帰るとの記述あり(猿雖宛て手紙)

3月20日に芭蕉らは現光寺境内の風月庵に宿を取ったといわれている

当時より松尾芭蕉は秋の時期に須磨を訪問したいと思っていたのですが実際に訪問したのは

上述のように現代暦の4月中旬で須磨の秋の月を見れずに残念がり次の句を詠んでいます。

「月はあれど留守のやう也須磨の夏」

「月見ても物たらはずや須磨の夏」

「月はあれど留守のやう也須磨の夏」

「月見ても物たらはずや須磨の夏」

風月庵跡の碑

この碑の裏側には、1747年(延享四年)に広島の風月庵似雲が須磨に来て歌った

「いつくとも 誰のいひけむ すまの浦や かかるところの 秋のゆふ暮」という歌碑もある。

似雲は「今西行」とも呼ばれた有名な歌人です。

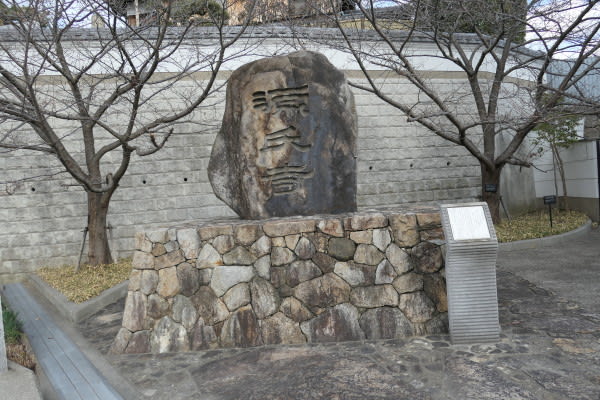

源氏寺碑

上の写真が源氏寺の石碑

源氏物語の主人公光源氏が従者数人と京より須磨に蟄居していたところと古来より伝えられ

ています。この石碑はもともと現在の場所より北西約20mはなれた場所に建てられていま

したが平成7年(1995)1月17日阪神淡路大震災後、都市計画道路千森線の整備に

あわせて新しく平成14年(2002)再建された現光寺の門前に移されました。

ています。この石碑はもともと現在の場所より北西約20mはなれた場所に建てられていま

したが平成7年(1995)1月17日阪神淡路大震災後、都市計画道路千森線の整備に

あわせて新しく平成14年(2002)再建された現光寺の門前に移されました。

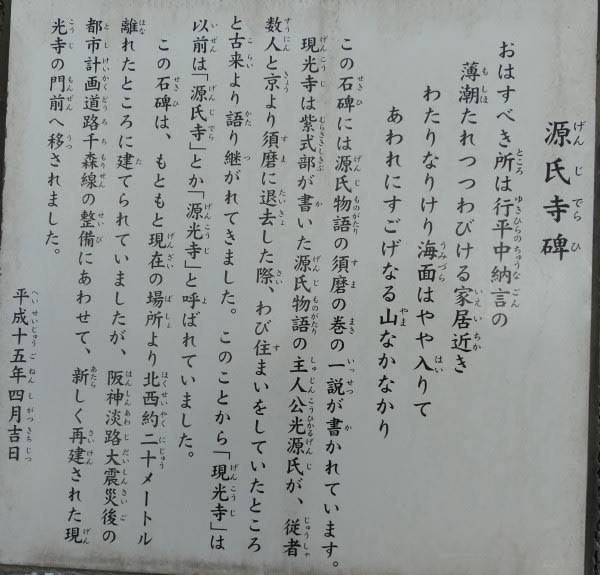

上の写真は源氏寺碑の説明板

須磨の関の碑

上の写真は境内にある須磨の関の碑です。

NHK大河ドラマ「光る君へ」第38回「まぶしき闇」10月6日放送の紀行で紹介されました。

境内の裏手から明治初年、「川東左右関所跡」という文字が刻まれている標石が掘り出された。

また現光寺の山号が藩架山であること、近くに「藩架(ませがき)」とか「やぐら」という地名が

残っているがマセ垣は、藩架のことで、「関の一画を示す垣」の意だといわれる。

そのため、この寺の付近の千守(森)川の河口付近に「須磨の関」があったとする説がある。

「おはすべき所は行平中納言の藻潮(もしほ)たれつつ わびける家居近き わたりなりけり

海面(うみづら)やや入りて あわれにすごげなる 山なかなかり」 源氏物語 須磨の巻の

一説が書かれています。光源氏が京より移り住んでわび住まいしたところと 古来より

語り継がれている。

須磨関について過去に下記のブログを書いています

NHK大河ドラマ「光る君へ」第38回「まぶしき闇」10月6日放送の紀行で紹介されました。

境内の裏手から明治初年、「川東左右関所跡」という文字が刻まれている標石が掘り出された。

また現光寺の山号が藩架山であること、近くに「藩架(ませがき)」とか「やぐら」という地名が

残っているがマセ垣は、藩架のことで、「関の一画を示す垣」の意だといわれる。

そのため、この寺の付近の千守(森)川の河口付近に「須磨の関」があったとする説がある。

「おはすべき所は行平中納言の藻潮(もしほ)たれつつ わびける家居近き わたりなりけり

海面(うみづら)やや入りて あわれにすごげなる 山なかなかり」 源氏物語 須磨の巻の

一説が書かれています。光源氏が京より移り住んでわび住まいしたところと 古来より

語り継がれている。

須磨関について過去に下記のブログを書いています

鐘楼

書院

上の写真は書院 葬儀はこちらで行われます

庫裡

元三大師像

上の写真が源氏物語に所縁が深い現光寺に保管されている元三大師の坐像です。

この仏像は平成28年(2016)2月6日~3月21日に開催の神戸市立博物館特別展

「須磨の歴史と文化展-受け継がれる記憶-」で出展されました。

元三大師坐像 建保6年(1218)6月9日の銘

さらに詳細は下記ブログ

現光寺の宝物リスト

上の写真は本堂内に掲示の現光寺の宝物

市民の木「シイの木」

上の写真は2012-10-11 撮影のシイの木の遠景

昭和51年に神戸 市民の木に指定されました。(指定番号39)

もう1本指定されていたのですが平成22年(2010)に枯れ死。

現在プラスチックの注入物が入って無残な姿になっています。

現光寺にはもう1本イチョウの木が市民の木に指定されています。

永代納骨墓

現光寺のハガキ絵

阪神淡路大震災と現光寺