兵庫県立図書館所蔵の本を図書館のHPで検索すると下記リンクのような結果になりました。

図書館で借りる時に便利なように分類も入れておきました。

拡大版は下記で見れます

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/suzukisyoten.pdf

兵庫県立図書館では10冊まで借りることができます。

是非、ご利用ください。

6冊の検索結果ですが貸出可能な5冊を2014年6月18日から借りています。

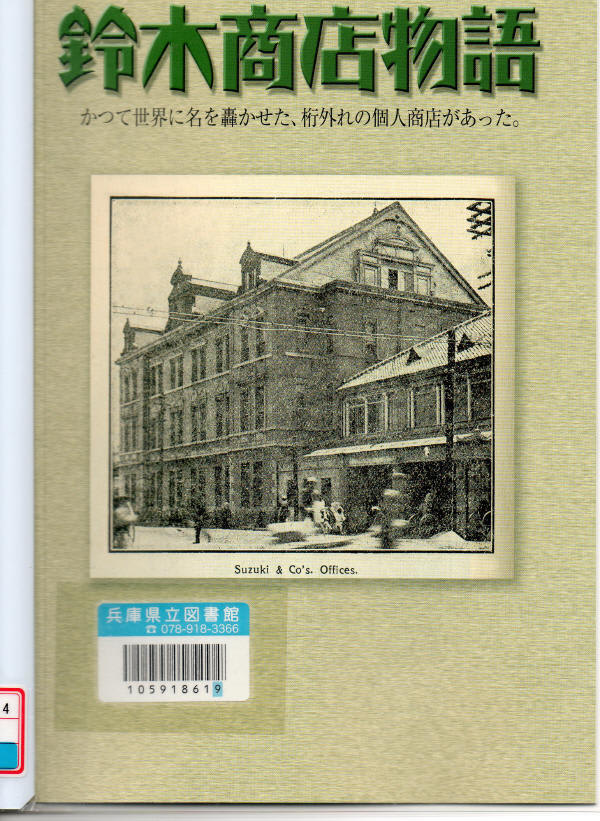

上の写真は太陽鉱工株式会社が作製された鈴木商店物語の表紙です。

この内容については今年の3月or4月に鈴木商店のOB会 辰巳会のサイト(鈴木商店記念館)からも観れます。

鈴木商店記念館のサイトにもリンクしておきます。

http://www.suzukishoten-museum.com/

2番目の本は城山三郎の「鼠 鈴木商店焼打ち事件」丹念な取材により米騒動において長年抱かれていた

鈴木商店の汚名を晴らした力作である。

鼠とつけたのは鈴木商店の大番頭の金子直吉の俳句の号が「白鼠」であったことからか?

3番目の本は「黎明の女たち」でこの中のPage37からpage72にかけて島京子氏が幻の商社に実在したもの

鈴木商店女主人・鈴木よねについて書かれています。

Page66あたりで鈴木よねの愛孫で高畑誠一氏夫人の千代子さんへの取材で鈴木よねの人間像について書かれた

くだりがありその部分を紹介しておきます。

「祖母(鈴木よね)は大して頭のええ人とは思いませんでしたけど、父(2代目岩次郎)は大へん頭のええ人

でした。あれほど目から鼻へ抜けるというか、何というか、それでいて包容力があって、人をそらすことが

なかった。父ほど頭のいい人は、その後あまり知りません。遊んだのはいけなかったけど」

この本の内容について詳しく書かれているサイトにリンクさせていただきます。

http://singetu.ddo.jp/uminaritamazu/suzuki_yone/suzuli_yone.htm

4番目の本 桂芳男著 「総合商社の源流鈴木商店」では

Page112に鈴木商店焼打ちの根本原因について鈴木商店支配人西川文蔵は次のように分析しています。

(1)寺内内閣と反対派(憲政会)の政争

(2)社会主義者の煽動

(3)大阪朝日による「後藤-鈴木」攻撃

5番目の本 日本近代化の研究 下巻 Page443-476に

「鈴木商店金子直吉における経営者機能と企業者機能」と題して井上忠勝氏が書かれています。

鈴木商店について書いた小生のブログ

読売テレビ開局55年記念ドラマ「お家さん」

鈴木よねの旧本宅跡 on 2013-6-24

鈴木商店所縁の人達のお墓 in 追谷墓地 on 2013-6-24

神戸と映画 in 神戸映画資料館 on 2013-6-8

鈴木よねの息子(長男)2代目鈴木岩次郎が神戸新開地の映画館「聚楽館(しゅうらくかん)」

建設のときに多額の寄付をした話題

祥龍寺の鈴木よね社長の銅像と大番頭金子直吉、柳田富士松翁の頌徳碑

神戸製鋼神戸製鉄所の高炉2017年度に休止。跡地で発電所を増設。

鈴木商店から分かれた会社である神戸製鋼の話題です。

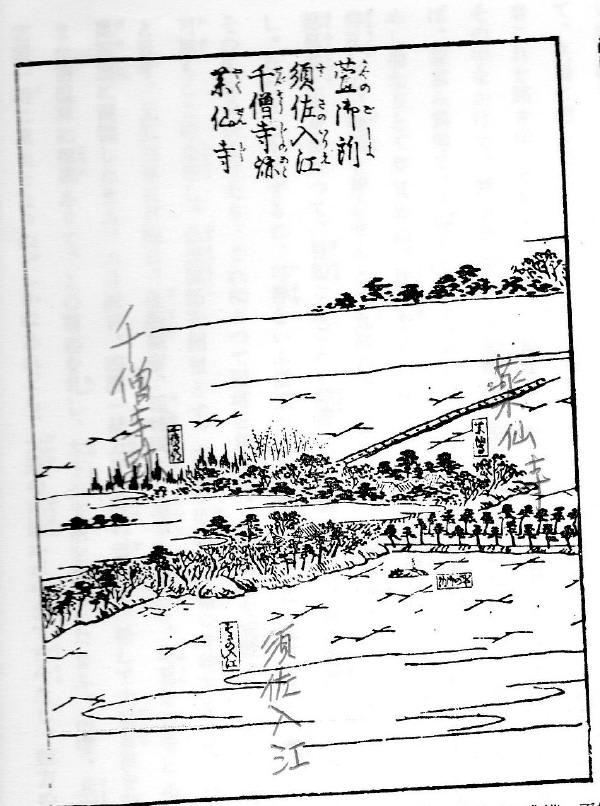

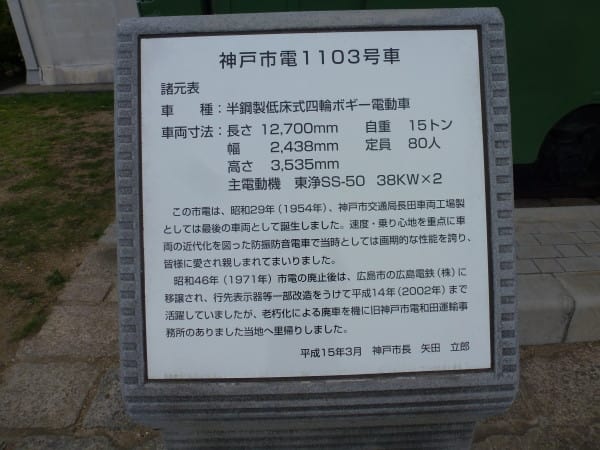

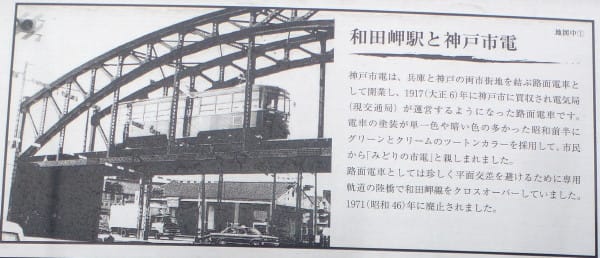

神戸臨港線

大正7年(1918)の地図に鈴木商店の名前が出てきます

須磨寺 一の谷鯖大師 貞照寺前の十六羅漢石造 と釈迦如来石仏

番頭の金子直吉が寄付をした十六羅漢像が須磨寺の境内に残っている話題です。

インド高速鉄道計画、双日が契約 円借款で最大、着工へ(共同通信) - エキサイトニュース 鈴木商店から派生した双日に関する話題です。

7月23日 きょうは何の日

大正7年(1918)富山県魚津町の漁家の主婦たちが米の県外移出を阻止する集団行動を

起こした所謂「米騒動」と同年(大正7年)8月12日に起きた鈴木商店焼き討ち

に関する話題です。

図書館で借りる時に便利なように分類も入れておきました。

拡大版は下記で見れます

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/suzukisyoten.pdf

兵庫県立図書館では10冊まで借りることができます。

是非、ご利用ください。

6冊の検索結果ですが貸出可能な5冊を2014年6月18日から借りています。

上の写真は太陽鉱工株式会社が作製された鈴木商店物語の表紙です。

この内容については今年の3月or4月に鈴木商店のOB会 辰巳会のサイト(鈴木商店記念館)からも観れます。

鈴木商店記念館のサイトにもリンクしておきます。

http://www.suzukishoten-museum.com/

2番目の本は城山三郎の「鼠 鈴木商店焼打ち事件」丹念な取材により米騒動において長年抱かれていた

鈴木商店の汚名を晴らした力作である。

鼠とつけたのは鈴木商店の大番頭の金子直吉の俳句の号が「白鼠」であったことからか?

3番目の本は「黎明の女たち」でこの中のPage37からpage72にかけて島京子氏が幻の商社に実在したもの

鈴木商店女主人・鈴木よねについて書かれています。

Page66あたりで鈴木よねの愛孫で高畑誠一氏夫人の千代子さんへの取材で鈴木よねの人間像について書かれた

くだりがありその部分を紹介しておきます。

「祖母(鈴木よね)は大して頭のええ人とは思いませんでしたけど、父(2代目岩次郎)は大へん頭のええ人

でした。あれほど目から鼻へ抜けるというか、何というか、それでいて包容力があって、人をそらすことが

なかった。父ほど頭のいい人は、その後あまり知りません。遊んだのはいけなかったけど」

この本の内容について詳しく書かれているサイトにリンクさせていただきます。

http://singetu.ddo.jp/uminaritamazu/suzuki_yone/suzuli_yone.htm

4番目の本 桂芳男著 「総合商社の源流鈴木商店」では

Page112に鈴木商店焼打ちの根本原因について鈴木商店支配人西川文蔵は次のように分析しています。

(1)寺内内閣と反対派(憲政会)の政争

(2)社会主義者の煽動

(3)大阪朝日による「後藤-鈴木」攻撃

5番目の本 日本近代化の研究 下巻 Page443-476に

「鈴木商店金子直吉における経営者機能と企業者機能」と題して井上忠勝氏が書かれています。

鈴木商店について書いた小生のブログ

読売テレビ開局55年記念ドラマ「お家さん」

鈴木よねの旧本宅跡 on 2013-6-24

鈴木商店所縁の人達のお墓 in 追谷墓地 on 2013-6-24

神戸と映画 in 神戸映画資料館 on 2013-6-8

鈴木よねの息子(長男)2代目鈴木岩次郎が神戸新開地の映画館「聚楽館(しゅうらくかん)」

建設のときに多額の寄付をした話題

祥龍寺の鈴木よね社長の銅像と大番頭金子直吉、柳田富士松翁の頌徳碑

神戸製鋼神戸製鉄所の高炉2017年度に休止。跡地で発電所を増設。

鈴木商店から分かれた会社である神戸製鋼の話題です。

神戸臨港線

大正7年(1918)の地図に鈴木商店の名前が出てきます

須磨寺 一の谷鯖大師 貞照寺前の十六羅漢石造 と釈迦如来石仏

番頭の金子直吉が寄付をした十六羅漢像が須磨寺の境内に残っている話題です。

インド高速鉄道計画、双日が契約 円借款で最大、着工へ(共同通信) - エキサイトニュース 鈴木商店から派生した双日に関する話題です。

7月23日 きょうは何の日

大正7年(1918)富山県魚津町の漁家の主婦たちが米の県外移出を阻止する集団行動を

起こした所謂「米騒動」と同年(大正7年)8月12日に起きた鈴木商店焼き討ち

に関する話題です。