2020年3月3日、大津市坂本で明智光秀の所縁の場所を訪ね歩きました。

本日はその第2回で明智光秀像と坂本城跡公園を紹介します。

シリーズ過去の記事:

第1回 坂本城本丸跡

明智光秀像

上の写真は坂本城跡公園に建つ明智光秀像

手前には明智光秀の業績を示した石碑もあります(下の写真)

坂本城跡公園の石碑と説明板

上の写真は坂本城跡公園入口に建つ坂本城址と書かれた石碑

上の写真は坂本城跡公園に設置の明智光秀顕彰の石碑です。

平成7年(1995)下阪本学区まちづくり推進協議会により建立されました。

上の写真は同じく坂本城跡公園に設置の石碑です。

明智光秀をテーマにした演歌で鳥羽一郎が歌唱。スイッチを押すと歌声が流れます

上の写真は坂本城跡公園の遠景で。たくさんの幟旗がありますが当日は観光客は

少なく公園の駐車場は近隣の釣り客で占有されているようでした。

上の写真は坂本城跡公園付近の琵琶湖に建つ鳥居です。

その形状(山王鳥居)から日吉大社の鳥居であると思います。

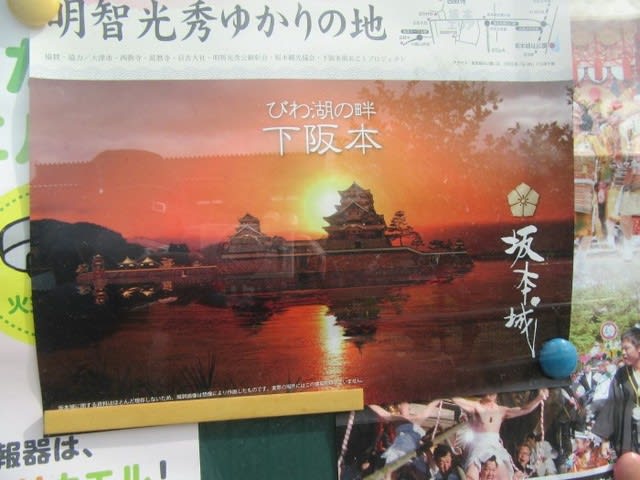

上の写真は各所の掲示板に張られていた坂本城を紹介するものです。

坂本城は姫路城と同じように大天守の他に小天守を持つ構造であったようです。

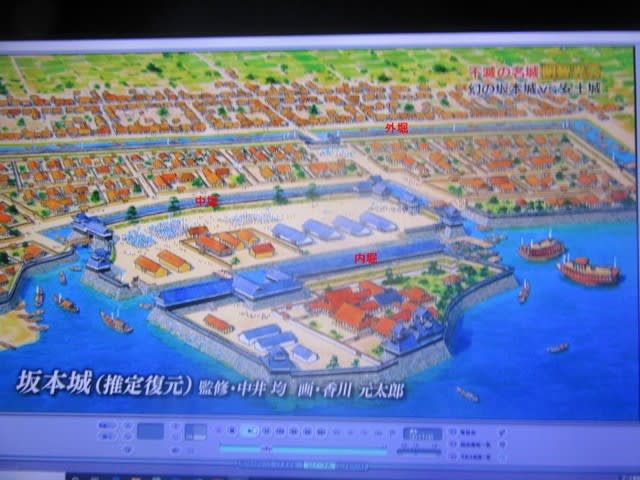

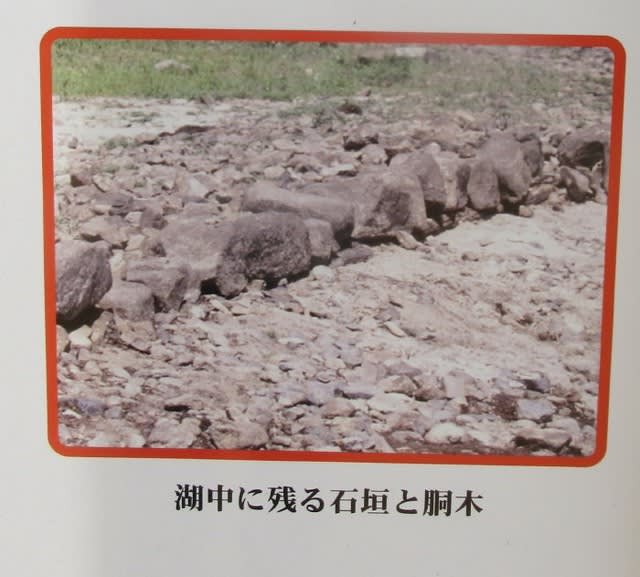

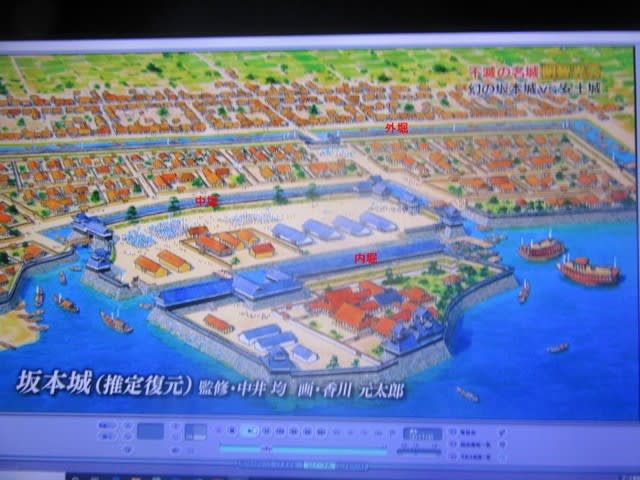

前回に紹介した坂本城の縄張り図と推定図の写真を再掲します(下の3枚の写真)

明智光秀の略年譜

明智光秀の略歴を年譜形式で記載しておきます。

年齢は1528年生まれ説で記載していますが1516年説では12歳プラス

1540年説ではマイナス12歳

・1528年(享禄元年):0歳

美濃国に、明智城城主・明智光綱(土岐氏の一族)の長男として生まれる

生まれた場所及び年代及び父親には諸説があり不確定

・1535年(天文4年):8歳

父親の明智光綱がなくなり、明智家の家督をつぐ。

まだ幼かったので、おじの明智光安が後見人となる。

・1549年(天文18年):21歳 妻木煕子(ひろこ)と出会う(結婚?)

・1556年(弘治2年):28歳

長良川の戦いが起こり、斎藤義龍が明智城を攻める。

おじの光安は戦死。

一族は離れ離れとなり、光秀は浪人となり各地を転々とする。

・1557年(弘治3年):29歳 越前 称念寺門前へ

最近の研究で医者としての知識を持ちここで約10年過ごす

その後、越前の大名、朝倉義景に仕える

・1565年(永禄8年):37歳 三好三人衆と松永久秀が13代将軍の足利義輝を襲い

足利義輝は自害

足利義輝の弟の覚慶(のちの足利義昭)が5月に奈良を脱出

10月に近江の矢島御所へ移る

・1566年(永禄9年):38歳 近江の田中城に籠る

針薬方を伝える(足利義昭の家臣に口伝したもの)

これが縁でのちに足利義昭の家臣(足軽)となる

・1567年(永禄10年):39歳

朝倉義景の家臣として足利義昭、細川幽斎(藤孝)と出会う

足利義昭の家臣として幽斎とともに信長と折衝

・1568年(永禄11年):40歳

足利義昭と織田信長の両方に仕える(二重雇用状態)

信長と義昭の間を仲介、信長が義昭を奉じて京都へ上る(光秀も同行)

・1569年(永禄12年):41歳

足利義昭が三好三人衆から襲撃されるが

光秀、幽斎が防戦し義昭を無事脱出させる(本圀寺の変=六条合戦)

・1570年(元亀元年):42歳

金ケ崎の退け口で藤吉郎と共に殿(しんがり)を務める

姉川合戦に参戦 志賀の陣に参陣

・1571年(元亀2年):43歳 足利義昭への仕官を中止、信長のみに仕える

森可成の死後、宇佐山城を任される

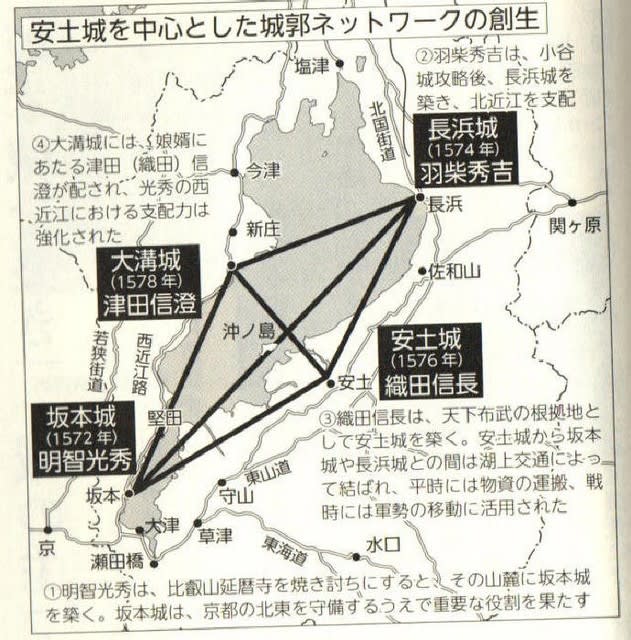

織田信長が比叡山延暦寺焼き討ちを行う

光秀は実行部隊として武功を挙げる

・1572年(元亀3年):44歳 木戸城、田中城攻めを行う

柴田勝家、佐久間信盛、滝川一益とともに河内国交野郡の片岡氏の調略を策す

働きが認められ、近江国滋賀郡に5万石を与えられる。

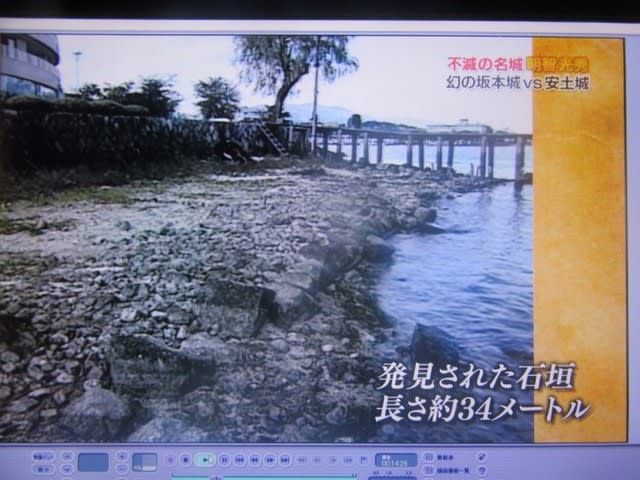

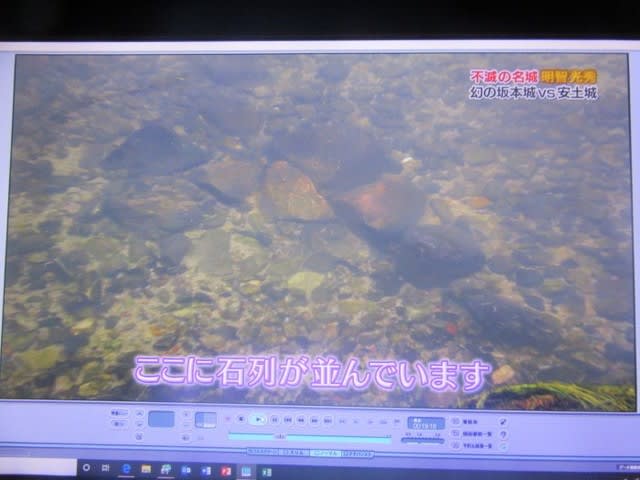

琵琶湖の近くの坂本城が完成こちらに移る

・1573年(天正元年):45歳

今堅田の本願寺勢を攻撃

光秀、戦死者を弔う供養米を西教寺に寄進

・1575年(天正3年):47歳

信長に命じられ、丹波攻略を開始

惟仁姓を与えられ日向守に任官 以後、惟仁日向守光秀と名乗る

越前一向一揆攻めに参加

・1576年(天正4年):48歳

石山本願寺を攻めるが、光秀は病で倒れ坂本城に戻る

妻の煕子が死去(11月)

・1577年(天正5年):49歳

紀州雑賀攻めに参加

細川幽斎、筒井順慶らとともに松永久秀の拠点の大和片岡城を攻略

丹波攻めの拠点として亀山城の築城を開始

・1578年(天正6年):50歳

丹波に再出陣 細工所城(荒木城)の荒木氏綱を降伏させる

播磨に向かい秀吉の上月城攻めに参加

娘の玉(のちの細川ガラシャ)を細川忠興に嫁がせる

荒木村重討伐のため摂津茨木城攻めに参加

・1579年(天正7年):51歳

坂本城より亀山城へ移動する

八上城(城主は波多野秀治)を包囲、場内に多数の餓死者、降伏させる

丹波宇津城を攻め落とす

丹波黒井城を攻め陥落させる

横山城を陥落させ福知山城として改築

丹波国29万石を与えられる

荒木村重の有岡城の包囲戦に加わる

・1580年(天正8年):52歳

滝川一益とともに大和国の支配に携わる

・1581年(天正9年):53歳

信長の馬揃えに、大和・山城衆を率いて三番衆として参加

明智光秀家中軍法及び定家中法度、軍条々を制定

・1582年(天正10年):54歳

信長の武田攻めに従軍するため、坂本城を出陣

安土城に逗留する徳川家康の饗応役を命じられる

羽柴秀吉とともに中国地方を攻めるように命令される

進軍の途中に引き返し、織田信長が宿にしていた本能寺を襲う(本能寺の変)

信長死亡の知らせで中国地方から引き返してきた秀吉軍と戦い、敗北(山崎の戦い)

逃げる途中に襲われて死亡(11日間の天下であるが三日天下と呼ばれる)