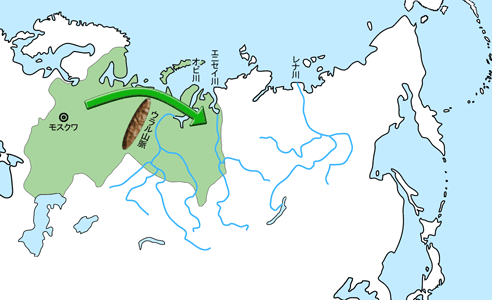

●ロシア(ツァーリ国)

Yermak and his soldiers overthrew Kuchum Khan's Tatar empire at Qashliq in a battle that marked the "conquest of Siberia".

行こう初めて シベリアに。

1582年 イェルマーク

イヴァン4世 ウラル山脈 シビル=ハン国

ロシアは16世紀後半のイヴァン4世(雷帝)の治世にウラル山脈を越えて本格的なシベリア進出を開始した。毛皮獲得の利益を狙い、雷帝より東方安堵の詔勅を得たストロガノフ家をバックにしたコサックの首長イェルマークは1582年シビル=ハン国の首都カシリク近郊のイルティシ川のチュヴァシ岬で起きた戦いで勝利してカシリクを占領し、シベリア経営を行って東方進出の基礎を固めた。

彼らは、毛皮を求めて広大な平原に広がるタイガ(針葉樹林帯)を、そこを蛇行する河川を船で航行し、ロシアはイェルマークが占領したシベリアの一部を領土に組み入れた。1613年にロマノフ朝が成立した頃には、中部シベリアのエニセイ川に到達していた。この時期、ロシア人は毛皮を求め北方のタイガ地帯を東進したため、その南方の内陸アジアの遊牧民たちとの抗争はまだあまり見られなかった。

コサック

コサックとはロシアの農奴制社会から東方辺境に逃亡した農奴・貧民の集団である。このような「無宿人」をロシア政府は彼らが辺境の開発防衛に当たることを条件に自由を与え懐柔し、国家機構の中に取り込んだ。

1581年からシビル汗国を攻撃したイェルマークが、彼らを敗走させた1582年は、日本史では本能寺の変で織田信長が倒れ、その後の混乱を制した豊臣秀吉が天下統一へ大きく前進する年である。ロシア・日本とも群雄割拠の状態から中央集権へと向かう形で歴史が同時進行していることは、非常に興味深い。

▼イェルマーク