東京駅八重洲北口前に、このような石垣が設置されている。

(自転車が邪魔だ。どけどけ!)

そう、これは、近年設置された物ではなく、江戸北町奉行所の東側に作られた江戸城外堀の一つ。

1948年(昭和23年)の東京駅拡張工事で江戸城のお堀が埋め立てられた際、石垣はごく一部しか当地に残されなかったものの、現在地に移築されたこの石垣は、ほぼかつての姿のまま積み直されています。

この赤丸で囲った部分。一体何かと言うと、「矢穴」と言って、石を切り出す際、鉄製の矢の楔を打ち込むために空けられた穴。

古くはエジプトのピラミッド建設に用いられ、日本では、中世以降の仏教建造物に見られるほか、かの関ヶ原の戦い(1600年)以降に建てられた城の城郭にも多く見られます。

こういう物を残しながら、目立たないながらも往時の様子を今に伝えている史跡(と言って差支えないでしょうこれは)というのは大変貴重だと思うので、今後とも大切にされていってほしいものです。

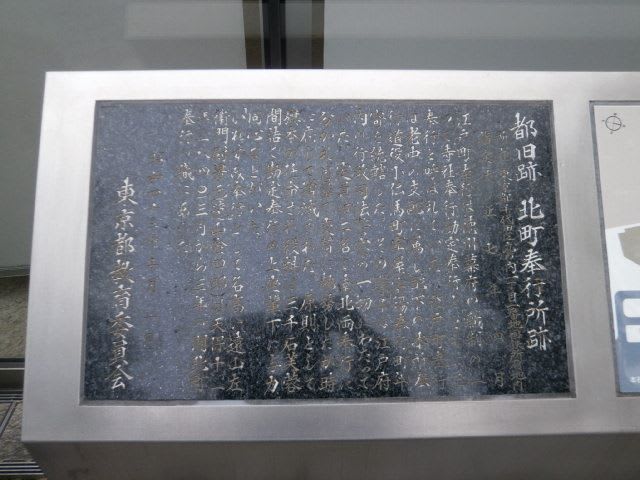

因みに、先ほど触れた「北町奉行所」の跡地は、八重洲北口のすぐ側にあります。