函館から松前方面へ向かう国道沿いにあるお寺。

某有名男性芸能人がイメージキャラクターをつとめる、大手パチンコ・パチスロ店の隣にあります。

「極楽寺」という浄土宗のお寺ですが、実は名前とは裏腹の歴史と関わっています。

このお寺は、「無縁寺」という通称があり、その由来は、この近くにある「万年橋」バス停付近に、かつて「首切り場」があったとされており、1866年に、時の箱館奉行が、斬死者を憐れんで建立した「念仏堂」がこのお寺の前身であることにあるとされています。

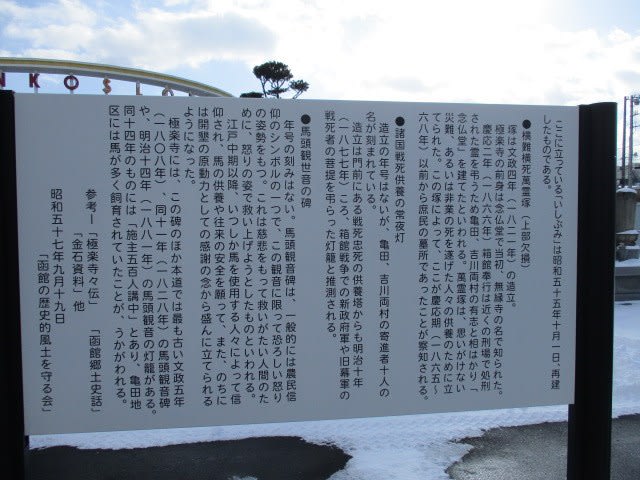

境内にある表示板。

これをもとに、境内を散策してみましょう。

斬死者を供養する「有無両縁等(塔)」。(表示板には出ていません)

かつての首切り場の側に死体を投げ込む穴があり、その前に建てられた供養塔が境内に移設されて現存するとされています。

表示板に出ている、右から「萬霊塚」、「諸国戦死供養の常夜灯」、「馬頭観世音の碑」。

少し離れた所にも馬頭観音があります。

以前、五稜郭築造にあたり、土砂運搬作業に命を捧げた馬達の慰霊碑として設置された馬頭観音を紹介したことがあるけれど、江戸時代からこの周辺では多くの馬が飼育されていて、信仰のシンボルとされたり、今でいう物流、土木作業などに尽力していたということがわかります。

このお寺に関しては、大変興味深い説が一つあります。

それは、1869年5月11日、旧幕府軍の戦士として死を遂げた、かの土方歳三の埋葬されている場所ではないかとの説です。

土方歳三が最期を遂げた地は、現在の市内若松町、「一本木関門」という門があった付近とされていますが、実はこれとて諸説ある話であり、現在の「十字街」電停付近とする説もあります。

(両地の位置関係はこちら)

それと同様、土方が埋葬された場所というのも、五稜郭の中にある、土砂を楕円形に盛り上げた「土饅頭(どまんじゅう)」という箇所だという説もあれば、この「極楽寺」という説もあるなど、諸説入り乱れているようです。

極楽寺説によると、その場所は本堂の北側ということらしいですが・・・、これは本格的に追及してみると、色々な話が出てきて面白そうなテーマだと思います。

「極楽寺」の場所