「ニタイ・ト」入館者1万人突破/標茶(釧路新聞)

「ニタイ・ト」というのは、アイヌ語で「森と湖」を意味する、釧路近郊の標茶(しべちゃ)町塘路湖畔のある博物館のこと。

昨年7月に、それまでの「標茶町郷土館」が移転オープンした施設で、館内は、標茶町の歴史や自然、アイヌ民族の文化に関する展示が充実していて、この度、冒頭の記事のとおり、入館者が1万人を突破しました。

屋外には、懐かしい(人も多い?)二宮金次郎の像が。

昭和21年(1946年)、地元の方が町内の上御卒別(かみおそつべつ)小学校に寄贈したもので、平成17年(2005年)3月に同校が廃校になった後に町に移管され、破損や塗装の剥離に伴う修復を経て、現在、博物館の裏庭に設置されています。

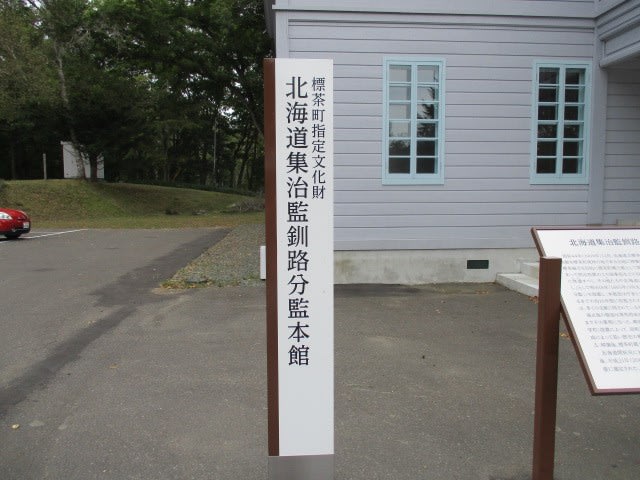

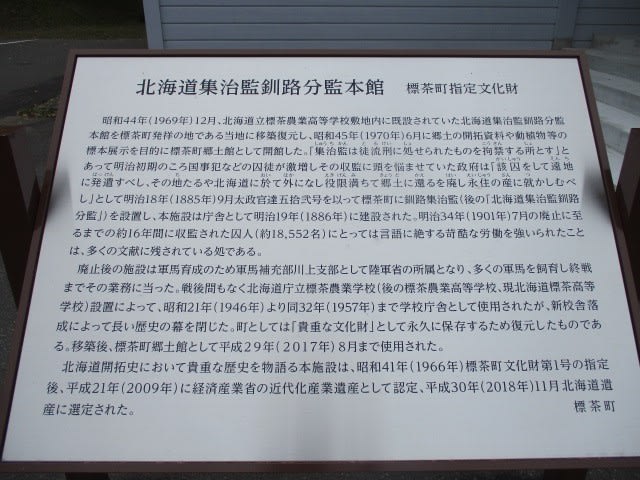

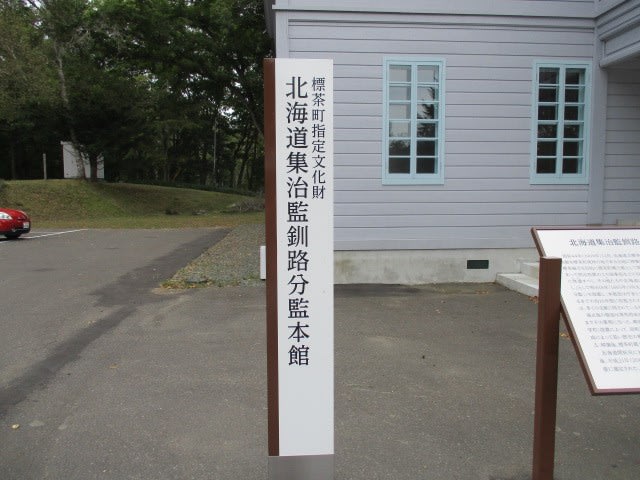

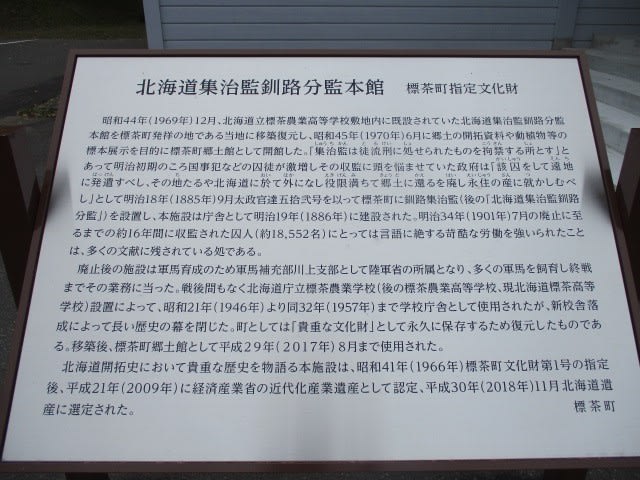

博物館の隣にある、これまた歴史を感じる建物。

北海道内で収監関連施設というと、網走市にある「博物館網走監獄」が有名だけど、この施設も、昨年の北海道遺産選定を受けて注目が高まっています。

正面玄関は施錠されておらず、入館は無料で、中には案内人さんも特に配置されていませんが、博物館でパンフレットをいただくことができるので、博物館の受付に、こちらにも入館したい旨を告げてから入館することを、マナーとして心掛けた方がよいかもしれません。

館内は、写真が主体で、当時使用されていた設備などが保存されていたりすることはありませんが、一つ一つじっくり見ていくことで、収監関係施設から標茶町の開墾に至る足跡を学習することができます。

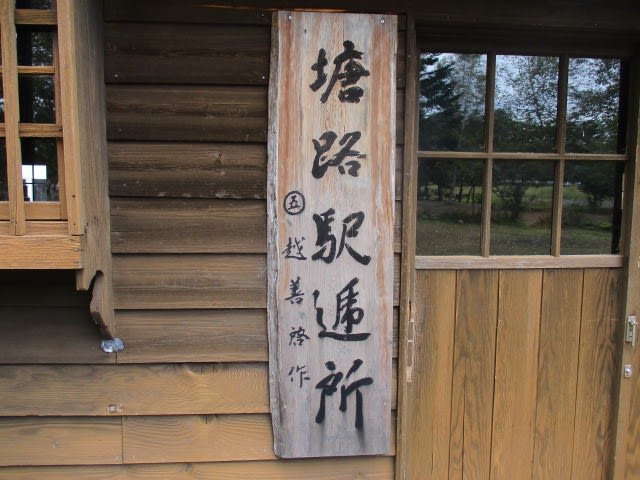

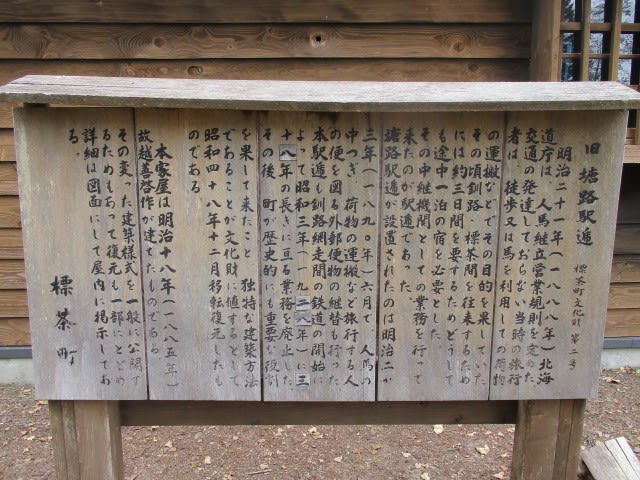

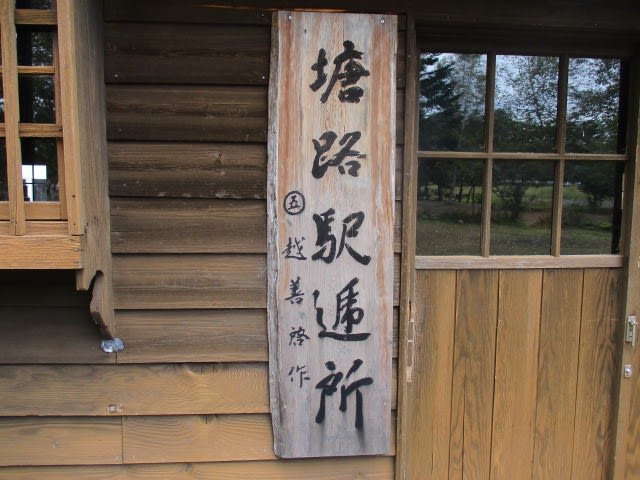

そのまた隣には、これまた歴史を感じさせる建物が。

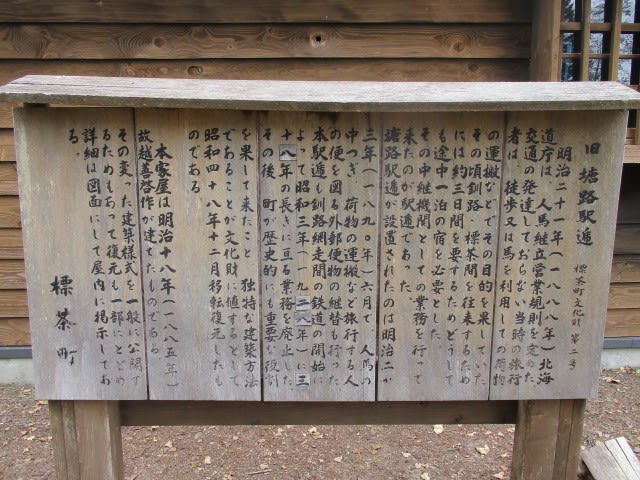

明治から昭和にかけて、旅人の宿泊や休憩の用に供されてきた「駅逓所」が保存されています。

こちらも入館は無料で、当時の宿泊スペースや使用した道具などがそのまま保存されています。

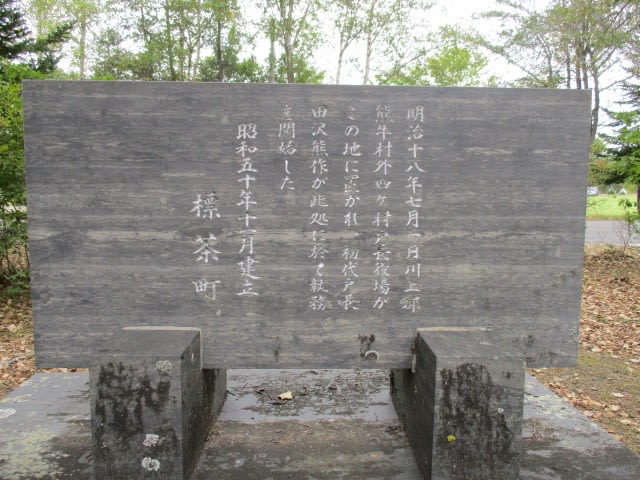

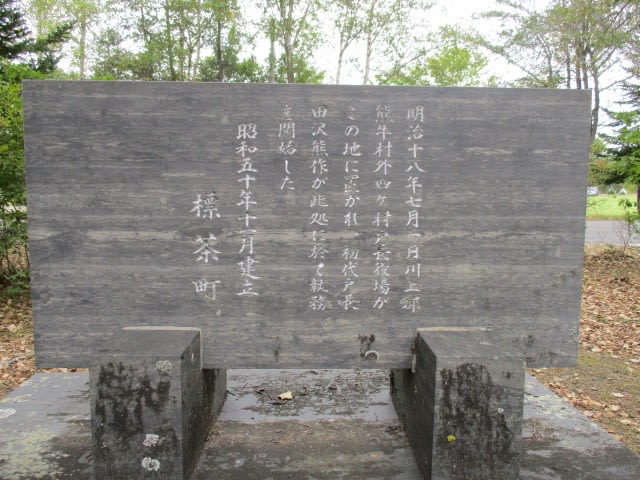

最後に、ここで紹介した施設と同じ敷地内に設置されている碑を一つ。

「標茶」とは、アイヌ語で「大きな川の岸」を意味する「シ・ペッ・チャ」に由来する地名で、この「大きな川」というのは、町内を流れて釧路市に至る「釧路川」のことですが、元々は、明治18年(1885年)7月1日に「熊牛村」外四ヶ村の戸長役場(現在の町長や村長に相当する「戸長」が行政事務を行っていた役所のこと)が設置されたことに端を発しており、その後、昭和4年(1929年)に標茶村となり、昭和25年(1950年)に町制を施行して現在に至っています。

この「熊牛村」という旧村名、大自然の中にある集落のイメージそのままだなと思われるかもしれませんが、そういう意味ではなく、アイヌ語で「干物作りの棚があるところ」を意味する「クマ・ウシ」に由来しています。

(この三施設の場所はこちら。)