No.181-13 1987.4.11 11:57 723D 100mm、F11、1/250sec、ハーフNDフィルター使用

花輪駅の北西に桜の古木がありましたが、駅の新築工事の頃に区画整理が行われ、今では見られなくなりました。

No.97-36 1985.4.14 11:59 723D 210mm、F4、1/500sec

花輪駅を東側から眺めます。 駅本屋(駅舎)からプラットホームまでは、線路跡の通路を進みます。 のどかな風景です。

わたらせ渓谷鉄道への移行後 駅舎が建て替えられ、この風景は一変しています。 火の見やぐらは現存します。

右奥に見える道路は 国道122号線です。 望遠レンズで写しているので 近くに見えますが、数百メートル離れています。

No.103-13 1985.6.2 170mm、F8、1/250sec

国道から花輪駅を望みます。 列車の後方の斜面は桜並木になっており、旧 花輪小学校 へと続く道です。

No.62-10 1984.8.14 花輪駅 40mm、F5.6、1/500sec

国鉄時代の花輪駅 本屋(無人駅)。 駅名板が見当たりませんでした。

No.98-30 1985.4.21 花輪駅・保守用車 80mm、F8、1/250sec

側線に停められた バラストスイーパー と モータカー。 国鉄桐生保線区 大間々保線管理室 の側線に留置されている事が多かった車両です。

No.273-12 1989.3.21 10:14 9725D 50mm、F16、1/60sec、ハーフグレーフィルター使用

3月、朝晩はまだまだ寒いですが、着実に春が近づいていることを教えてくれる梅の花。 淡くピンクがかった花びらは 澄んだ空に似合います。

No.245-29 1988.9.23

お彼岸の日、曼珠沙華と実りの秋。 わたらせ渓谷鉄道への移行後、中野駅 が設置された地点を行く キハ20 と キハ30。

No.116-30 1985.10.13 9:58 726D 55mm、F5.6-8、1/250sec、C4+ハーフNDフィルター使用

足元から草の香りが沸き上がり、稲刈り機の音がトコトコ響きます。 時折り通り過ぎる朱色の列車が、風景に彩りを添えてくれました。

No.274-20 1989.2.24 7:43 722D 50mm、F2.8-4、1/60sec

一つ上の写真と同じ場所を写しています。 この辺りは一毛作と二毛作との狭間に位置します。 もう少し南に行った地域では、冬には小麦の栽培も行えます。

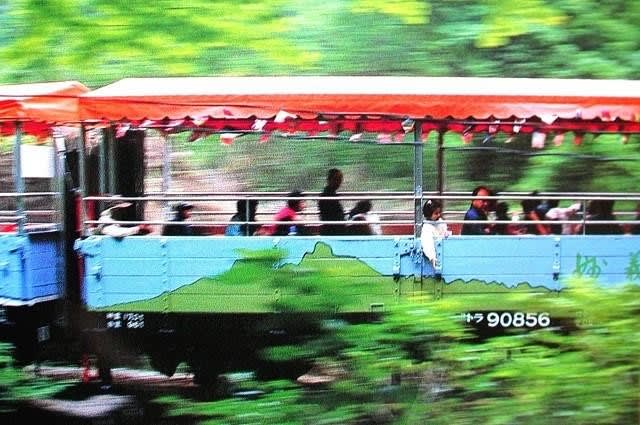

No.71-10 1984.9.30 8:44 9721D 35mm、F3.5、1/250sec、PLフィルター使用

国道沿いに掲げられた『みんなで乗ろう 足尾線』の横断幕。 開け放たれた窓からは、カメラに向かって手を振る顔、顔、顔。

No.76-4 1984.10.28 1795レ 45mm、F4-5.6、1/250sec、ストロボFP発光

ひがせ橋より 重連の下り貨物列車。 右下にある木の葉が日陰になっていたので、日中シンクロ撮影をしたらしいです。 効果があったとは思えませんが。

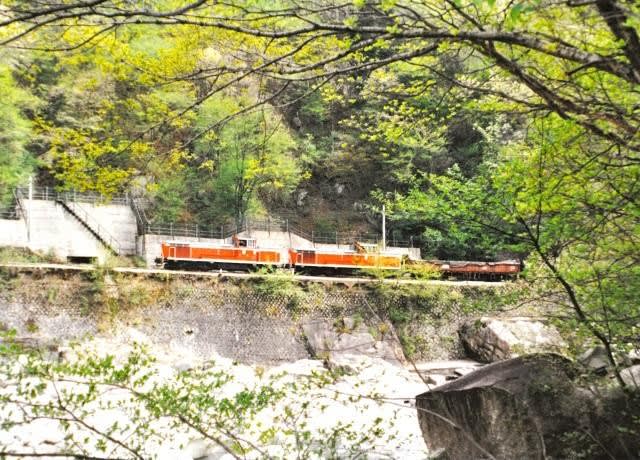

No.278-19 1989.3.28 10:54 🔹団体列車 50mm、F4-5.6、1/250sec

一つ上の写真と同じ場所から写しています。 平成元年3月28日、JR足尾線最後の日 です 。

茶釜に塗色変更した DE10 が、高崎客貨車区所属の 旧型客車 を牽いて足尾駅を目指します。

関連記事

関連記事  国鉄時代 足尾駅周辺 2

国鉄時代 足尾駅周辺 2

花輪駅の北西に桜の古木がありましたが、駅の新築工事の頃に区画整理が行われ、今では見られなくなりました。

No.97-36 1985.4.14 11:59 723D 210mm、F4、1/500sec

花輪駅を東側から眺めます。 駅本屋(駅舎)からプラットホームまでは、線路跡の通路を進みます。 のどかな風景です。

わたらせ渓谷鉄道への移行後 駅舎が建て替えられ、この風景は一変しています。 火の見やぐらは現存します。

右奥に見える道路は 国道122号線です。 望遠レンズで写しているので 近くに見えますが、数百メートル離れています。

No.103-13 1985.6.2 170mm、F8、1/250sec

国道から花輪駅を望みます。 列車の後方の斜面は桜並木になっており、旧 花輪小学校 へと続く道です。

No.62-10 1984.8.14 花輪駅 40mm、F5.6、1/500sec

国鉄時代の花輪駅 本屋(無人駅)。 駅名板が見当たりませんでした。

No.98-30 1985.4.21 花輪駅・保守用車 80mm、F8、1/250sec

側線に停められた バラストスイーパー と モータカー。 国鉄桐生保線区 大間々保線管理室 の側線に留置されている事が多かった車両です。

No.273-12 1989.3.21 10:14 9725D 50mm、F16、1/60sec、ハーフグレーフィルター使用

3月、朝晩はまだまだ寒いですが、着実に春が近づいていることを教えてくれる梅の花。 淡くピンクがかった花びらは 澄んだ空に似合います。

No.245-29 1988.9.23

お彼岸の日、曼珠沙華と実りの秋。 わたらせ渓谷鉄道への移行後、中野駅 が設置された地点を行く キハ20 と キハ30。

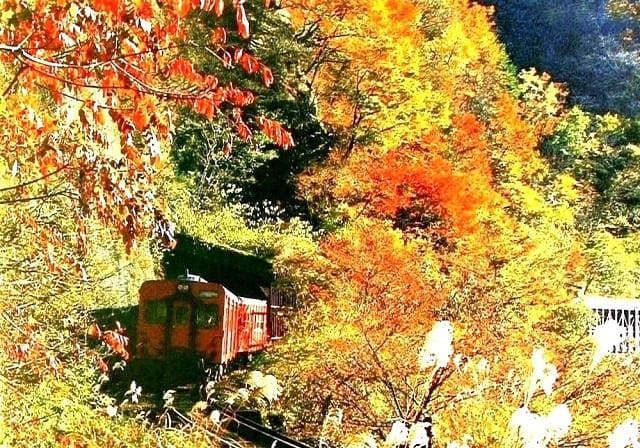

No.116-30 1985.10.13 9:58 726D 55mm、F5.6-8、1/250sec、C4+ハーフNDフィルター使用

足元から草の香りが沸き上がり、稲刈り機の音がトコトコ響きます。 時折り通り過ぎる朱色の列車が、風景に彩りを添えてくれました。

No.274-20 1989.2.24 7:43 722D 50mm、F2.8-4、1/60sec

一つ上の写真と同じ場所を写しています。 この辺りは一毛作と二毛作との狭間に位置します。 もう少し南に行った地域では、冬には小麦の栽培も行えます。

No.71-10 1984.9.30 8:44 9721D 35mm、F3.5、1/250sec、PLフィルター使用

国道沿いに掲げられた『みんなで乗ろう 足尾線』の横断幕。 開け放たれた窓からは、カメラに向かって手を振る顔、顔、顔。

No.76-4 1984.10.28 1795レ 45mm、F4-5.6、1/250sec、ストロボFP発光

ひがせ橋より 重連の下り貨物列車。 右下にある木の葉が日陰になっていたので、日中シンクロ撮影をしたらしいです。 効果があったとは思えませんが。

No.278-19 1989.3.28 10:54 🔹団体列車 50mm、F4-5.6、1/250sec

一つ上の写真と同じ場所から写しています。 平成元年3月28日、JR足尾線最後の日 です 。

茶釜に塗色変更した DE10 が、高崎客貨車区所属の 旧型客車 を牽いて足尾駅を目指します。

関連記事

関連記事  国鉄時代 足尾駅周辺 2

国鉄時代 足尾駅周辺 2