コロナのファンヒーターが壊れてしまったので、オーバーホールしてみました。シリコン付着か

気化器のニードルにカーボンが付着しているかのどちらかだろうと思ったのですが、両方クリア

しても治らず。時間の無駄でした。

ハウスの屋根部材。幅を規格より広げるための拡幅加工。一回り細い鉄管を芯にして延長する

部分を繋ぎます。

芯を入れたらドリルで3.3ミリの穴を開け、4.2ミリのドリルネジを打ち込んで完了。

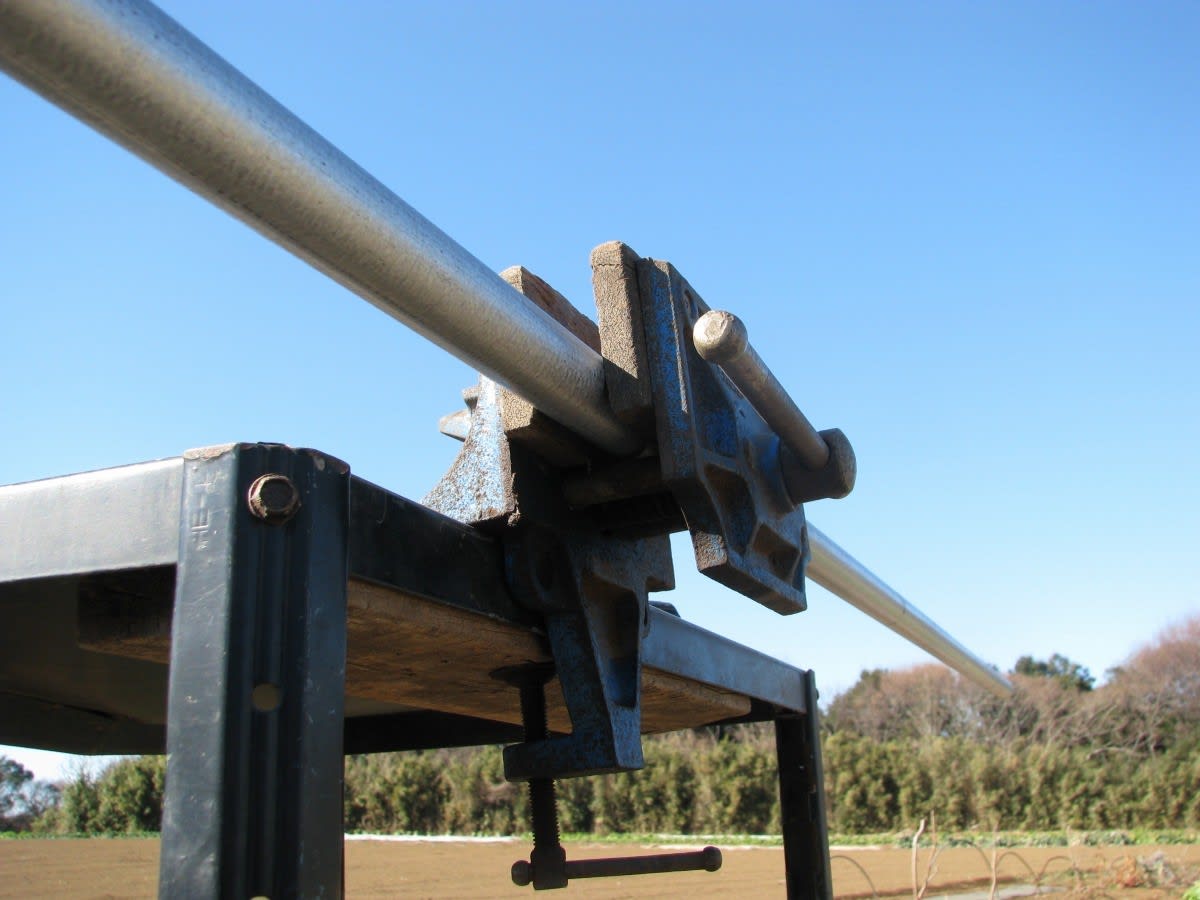

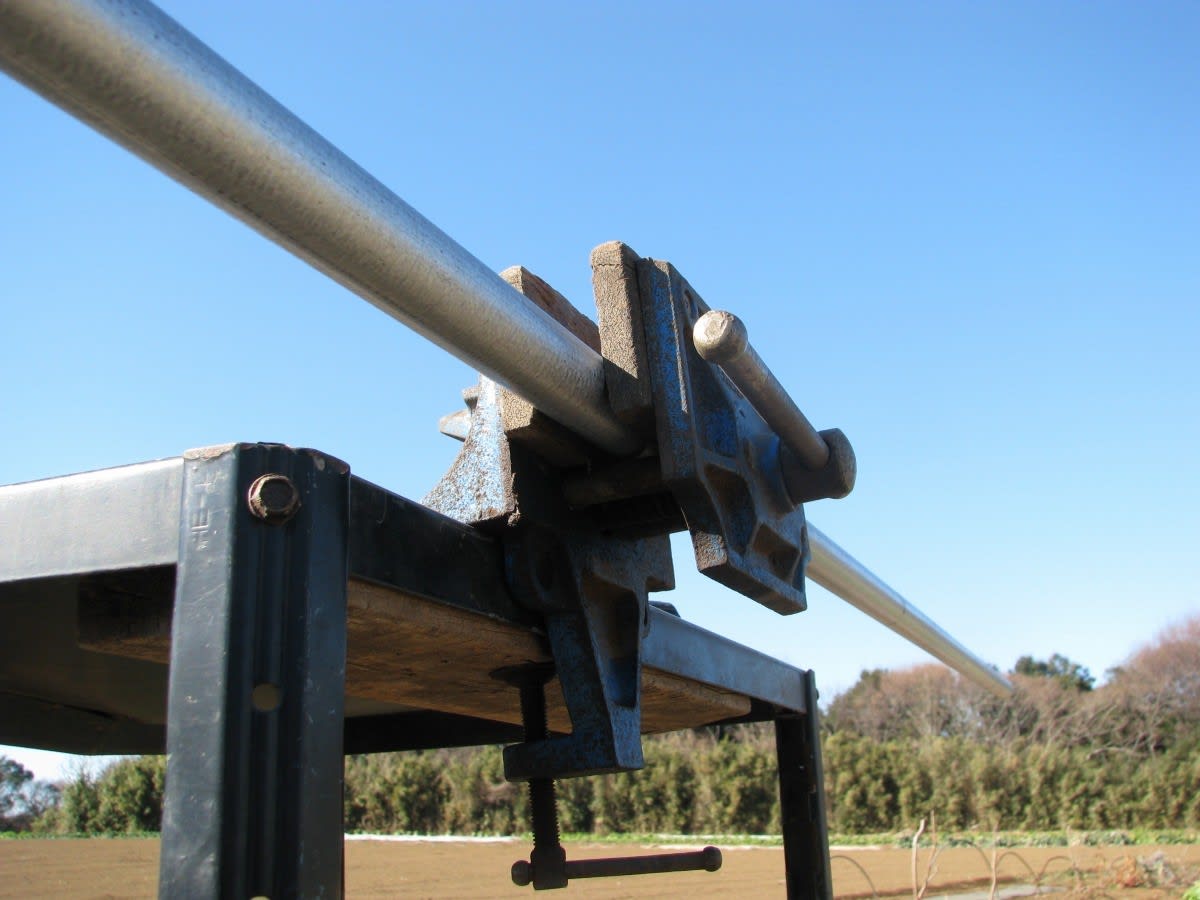

カット作業には万力を使用すると楽だし早いです。

加工台にしているのは、22歳の頃買ったテクニクスのラック。夢のオーディオだったので

プレーヤーと台は廃られずに持っていました。資材の棚になっていましたが、作業台に変身。

パイプカッターは自分のは22ミリまでの対応だったのでKDさんから借用。グルグル回しながら、

手元の黒いノズルを締めていくと6-7回転目でブツっと切れます。10秒かかりません。万力を

使わないで手で握ってやると1-2本ならいいですが、4-50本は無理だし3倍時間がかかります。

今売られている鉄管は45㎝毎にメモリがついています。これはハウスを建てる時のフレーム

のピッチです。便利になってますね。

ビニールハウスのフレームのピッチはこのように45㎝間隔で横置きの部材に固定するのが標準です。

1フレームを組み立ててみました。延長した左右の屋根フレームを中央のジョイントで繋いでいます。

左右の下の方に付けてあるクランプで足場支柱に固定した太い鉄管に固定します。

屋根の中央ジョイントは峯専用のミネックスと呼ばれる接続金具でこのように直角に固定されます。

ガマ菜園のハウスでは妻切の葡萄ハウスの方はこのように切れ目のないフレームを使って峯に

しています。これは実は通常なら対になっているフレームの片側だけを使っています。

間口の広いハウス用のフレームなら片方だけでこんな風に屋根を組む事ができます。

実は前職の農産物直売所でイベント用ハウスを作る時にもこの手法を使いました。3.5間間口

のフレームの片方をこのように組むと、幅5メートルの間口の屋根を組めます。左右が若干

非対称になりますが、それを気にしなければ安上りです。切妻ならですが。

こんな感じでいろいろ工夫して使い勝手のいい施設を最低のコストで作るのが楽しみでもあります。

今回は足場材を使って切妻ハウスのにんにく乾燥スペースを作ります。私が知る限り、こんな

足場材の使い方をする人は日本にはまだいないんじゃないかと思いますが。

念のための補足ですが、この記事で言う足場材とは一昨日のブログに写真が出ている建築用の

足場を組むための専用部材で、イベント用ハウスに使われている鉄管とは別物です。鉄管は

クランプと言う金具をジョイントとして使わないと組めませんが、くさび型の足場材はハンマーだけで

組み上げられます。

気化器のニードルにカーボンが付着しているかのどちらかだろうと思ったのですが、両方クリア

しても治らず。時間の無駄でした。

ハウスの屋根部材。幅を規格より広げるための拡幅加工。一回り細い鉄管を芯にして延長する

部分を繋ぎます。

芯を入れたらドリルで3.3ミリの穴を開け、4.2ミリのドリルネジを打ち込んで完了。

カット作業には万力を使用すると楽だし早いです。

加工台にしているのは、22歳の頃買ったテクニクスのラック。夢のオーディオだったので

プレーヤーと台は廃られずに持っていました。資材の棚になっていましたが、作業台に変身。

パイプカッターは自分のは22ミリまでの対応だったのでKDさんから借用。グルグル回しながら、

手元の黒いノズルを締めていくと6-7回転目でブツっと切れます。10秒かかりません。万力を

使わないで手で握ってやると1-2本ならいいですが、4-50本は無理だし3倍時間がかかります。

今売られている鉄管は45㎝毎にメモリがついています。これはハウスを建てる時のフレーム

のピッチです。便利になってますね。

ビニールハウスのフレームのピッチはこのように45㎝間隔で横置きの部材に固定するのが標準です。

1フレームを組み立ててみました。延長した左右の屋根フレームを中央のジョイントで繋いでいます。

左右の下の方に付けてあるクランプで足場支柱に固定した太い鉄管に固定します。

屋根の中央ジョイントは峯専用のミネックスと呼ばれる接続金具でこのように直角に固定されます。

ガマ菜園のハウスでは妻切の葡萄ハウスの方はこのように切れ目のないフレームを使って峯に

しています。これは実は通常なら対になっているフレームの片側だけを使っています。

間口の広いハウス用のフレームなら片方だけでこんな風に屋根を組む事ができます。

実は前職の農産物直売所でイベント用ハウスを作る時にもこの手法を使いました。3.5間間口

のフレームの片方をこのように組むと、幅5メートルの間口の屋根を組めます。左右が若干

非対称になりますが、それを気にしなければ安上りです。切妻ならですが。

こんな感じでいろいろ工夫して使い勝手のいい施設を最低のコストで作るのが楽しみでもあります。

今回は足場材を使って切妻ハウスのにんにく乾燥スペースを作ります。私が知る限り、こんな

足場材の使い方をする人は日本にはまだいないんじゃないかと思いますが。

念のための補足ですが、この記事で言う足場材とは一昨日のブログに写真が出ている建築用の

足場を組むための専用部材で、イベント用ハウスに使われている鉄管とは別物です。鉄管は

クランプと言う金具をジョイントとして使わないと組めませんが、くさび型の足場材はハンマーだけで

組み上げられます。

Heyモーです

きょうから仕事始めで ただいま撮影済みのデータのコンタクトシートをプリントしたりしてます

プリント上がり待ちの時間を利用してガマさんを訪問してます

オーディオラックが資材の棚から作業台に変身は良いですね

うちも3面にガラスドアの付いたオーディオラッが捨てられなくて

しばらく防寒育苗台に変身してましたが

マンション大規模修繕の時のバルコニー菜園撤収時に残念ですが 廃棄しました

Heyモーは難しくてついて行けそうも有りませんが

ハウスの建設はすごく楽しく面白そうですね

足場材のユニークな使い方はすごく良さそうですね

これからしばらくハウス作りで楽しみですね

思い切り楽しんで下さい!!!

クサビ足場で作るハウスに興味津々です、

ハウスパイプとは強度が比較にならんほど上でしょうね、

こちらも3月には第1ハウスを建て替える予定です。

年季の入った万力ですね(笑)

作業台とセットの必須アイテムでしょうね。

足場材を使ったハウスの組み立てに興味津々です。

日本では外部足場はビケが主流になりましたね。

ハンマーで簡単に組み立てもバラシもできるから、クランプで組んでいくより効率よく作業が進みます。

C国の竹に比べれば遥かに安全ですし。

オイラが若かった頃は丸太を番線で組んでましたけど(笑)

時代もそれなりに待たされる感覚がある作業でしょうね。

1990年頃のMacは確か2ciとか呼ばれている機種でしたが、

早いのはテトリスだけで後は散々待たされていたような

記憶があります。^^

今やテラの時代ですから当時の1万倍くらい早くなって

いるんでしょうねえ。それでも画像や映像の処理は大仕事

何でしょうね。お疲れ様です。

足場材(ビケ)はMacと歴史はあまり変わらないん

ですよ。日本での発明が1980年だそうです。アメリカで

アップルが世に出始めた頃です。

だから建築関係でない人は私も含めほとんど知りませんね。

誰でも目にはしていますがね。

それを使って何をしようとしているのか、ガマブログで

丁寧に紹介させていただきますね。

玉ねぎは株数で17,000+にんにく5,000です。

ちなみに玉ネギ1球300g、にんにく130gで計算しても

6トン弱の重量になります。すると棚を組んで吊るにしても

ハウスには連結できません。なので重量耐性のあるビケ

で骨格を組めば要を満たすし、邪魔な時は内側だけ

はずしてしまえばいいという事でビケを使う事にしました。

問題は上方向への耐性が弱い事。地中の固定を

どう処理するかが課題です。

1980年に㈱ダイサンが初めてビケの試作に成功して

普及させたんだそうです。ビケが美形から名付けられた

ってHPに書かれていますよ。

万力は前々職の本社移転の時に捨てられていたものを

拾って来たものです。3-40年の年季物ですね。^^

使う方も老ガマだから丁度いいでしょう。^^

ビケを部材で採用した理由はユンボさんへのリコメ↑

に書きました。