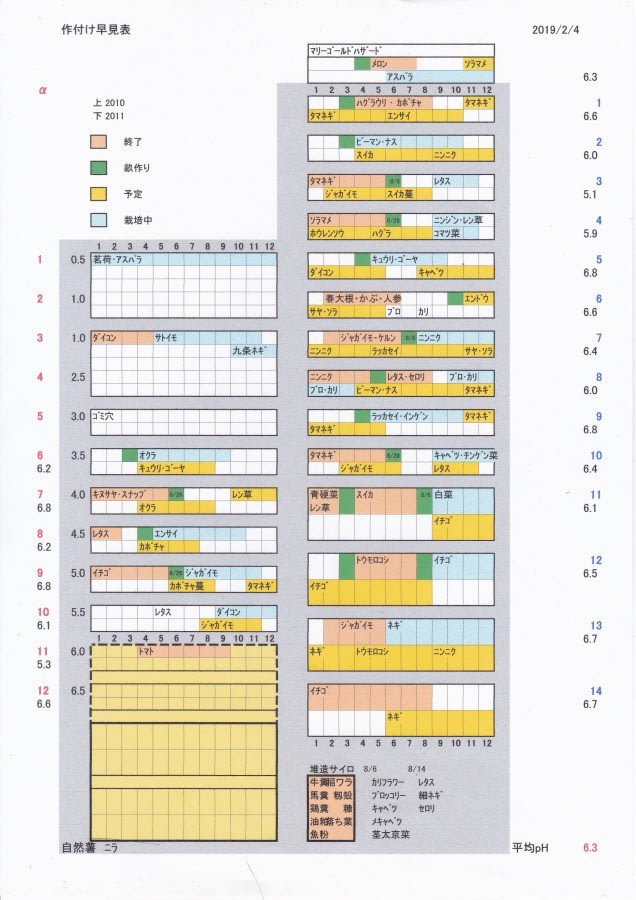

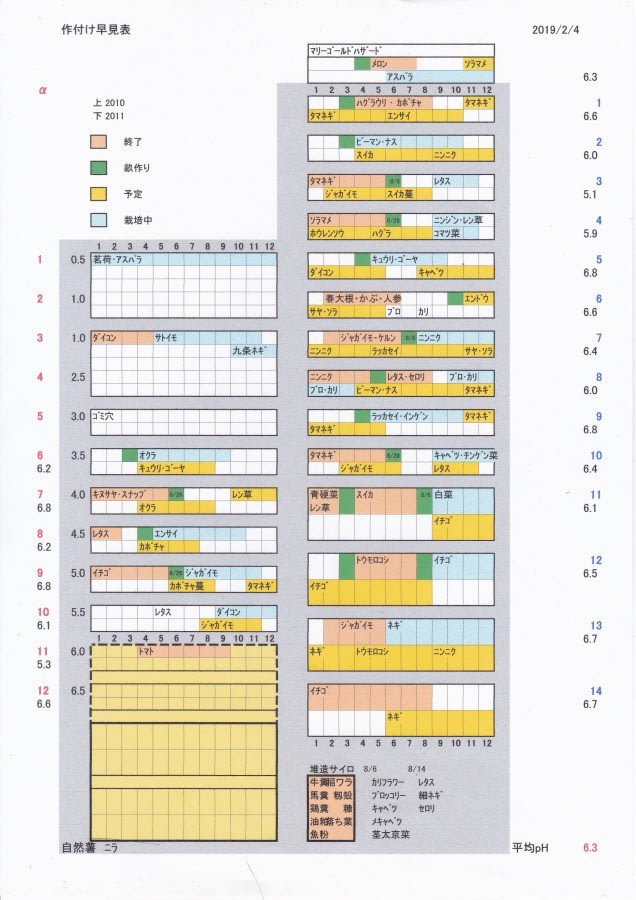

畝番号12・13・14の栽培記録です。2007年からエクセルで管理しています。作物の表示色は連作障害の持続期間の目安です。

青:障害なし、濃い黄色:1年、薄い黄色:2年、ピンク3年、紫:4年以上

別表に植物毎の特性を一覧表にしてあり、同科の野菜を危険期間に作付ないようにするか、還元処理をしています。

年度ごとの作付早見表。これは2010年のものです。上の12-14番畝は右の列の下3段です。

2018年の早見表です。ソフトが古いためエクセルを直接JPG.保存できません。そのため、一度スキャンするのでボケています。

作表は面倒ですが、連作障害を排除するには記録しかありません。害虫やウイルスの増加を抑制する目的も含んでいます。

作付面積確保のため、旧残渣穴を培地に復旧させます。粗残渣を取り除きました。

1昨年の葡萄の剪定枝がまだ穴に残っていたので引きずり出しました。後日焼却します。

南風…と言っていたのに北風です。そしてこの砂塵。堪らないので作業中止です。

HCで播種用培土と赤土を購入してきて50:50でブレンドしました。浸種後低温発芽(自然発芽)を目指します。

植物対話農法学会の幹部は現代農業に執筆しています。なので私が紹介する技術は現代農業を読めば

書いてあることです。種メーカーは早期発芽と生え揃いを促すため、自然より高い気温での播種を推奨しますが、

そうすると自然界では淘汰されるべき不良種も発芽してしまいます。浸種により種に十分吸水させ、水が種から

電子を奪う事でデンプンを糖化させ発根を促す。これが休眠打破です。これがその野菜の適温で行われる事で

十分な糖量が確保され健全な毛根が発育する。すると細胞分裂を促すサイトカイニンが生成され栄養成長が

開始されます。同時に発芽抑制物質のアブシジンが酸化されて抑制が解除されるため発芽率が向上します。

このメカニズムを理解することで美味しい野菜を作る最初のハードルをクリアすることになります。

赤土を混ぜたのは過度の水分を蓄えないためで水が多いと徒長します。また一般的な培土はピートモスなど空気

を溜めやすい性質が強く、そのため外気温を内部にまで影響させてしまいます。赤土はこれを抑制する効果もあります。

稲の種は塩水選をしますが、一般の種も胚の割合が多い大きめのしっかりした種を選別する方が良いみたいですね。

私が玉ネギで苦戦しているのは、買ったメーカーの選別レベルが悪かったというのも一因でした。

青:障害なし、濃い黄色:1年、薄い黄色:2年、ピンク3年、紫:4年以上

別表に植物毎の特性を一覧表にしてあり、同科の野菜を危険期間に作付ないようにするか、還元処理をしています。

年度ごとの作付早見表。これは2010年のものです。上の12-14番畝は右の列の下3段です。

2018年の早見表です。ソフトが古いためエクセルを直接JPG.保存できません。そのため、一度スキャンするのでボケています。

作表は面倒ですが、連作障害を排除するには記録しかありません。害虫やウイルスの増加を抑制する目的も含んでいます。

作付面積確保のため、旧残渣穴を培地に復旧させます。粗残渣を取り除きました。

1昨年の葡萄の剪定枝がまだ穴に残っていたので引きずり出しました。後日焼却します。

南風…と言っていたのに北風です。そしてこの砂塵。堪らないので作業中止です。

HCで播種用培土と赤土を購入してきて50:50でブレンドしました。浸種後低温発芽(自然発芽)を目指します。

植物対話農法学会の幹部は現代農業に執筆しています。なので私が紹介する技術は現代農業を読めば

書いてあることです。種メーカーは早期発芽と生え揃いを促すため、自然より高い気温での播種を推奨しますが、

そうすると自然界では淘汰されるべき不良種も発芽してしまいます。浸種により種に十分吸水させ、水が種から

電子を奪う事でデンプンを糖化させ発根を促す。これが休眠打破です。これがその野菜の適温で行われる事で

十分な糖量が確保され健全な毛根が発育する。すると細胞分裂を促すサイトカイニンが生成され栄養成長が

開始されます。同時に発芽抑制物質のアブシジンが酸化されて抑制が解除されるため発芽率が向上します。

このメカニズムを理解することで美味しい野菜を作る最初のハードルをクリアすることになります。

赤土を混ぜたのは過度の水分を蓄えないためで水が多いと徒長します。また一般的な培土はピートモスなど空気

を溜めやすい性質が強く、そのため外気温を内部にまで影響させてしまいます。赤土はこれを抑制する効果もあります。

稲の種は塩水選をしますが、一般の種も胚の割合が多い大きめのしっかりした種を選別する方が良いみたいですね。

私が玉ネギで苦戦しているのは、買ったメーカーの選別レベルが悪かったというのも一因でした。

エクセルを利用して作付けですか~やりますね!!

甘姫はいつも行きあたりバッタリ・・(^_^.)

少しでも見習いたいものです(^_^.)

それにしても・・・

綿密な記録と理論。

本業の方は大変ですね。

おいらも甘姫ちゃん同様行き当たりばったりでやってます。

(^^ゞ

せめてもの記録としてブログを活用してる次第です。

忙しいところ、メールでも親切丁寧な説明ありがとうございました。

ガマさんのやり方を覚えればブログデータ全てバックアップ出来ると思ったのですが・・・

CSSとか全く分からないので、中身が理解出来ませんでした。

ごめんなさい。

FC2ではブログのバックアップ取れるのですが、文字だけなのです。

写真が消えて無くなると説得力無くなりますよね~

最悪の事態が起こらない事を祈るのみです。

綿密な栽培計画、すごいです!

こちらはそうとうないきあたりばったりです、ただ

いちばんアウトローなジャガイモがネギとのリレーで

連作できるならかなりレイアウトは楽になってくる気がします。

第4畑のじゃが・ねぎリレー栽培、今年で3回目、

いかがなりますか。

午後から凄い風でした。。。(゜o゜)

種を播くときは播種用培土と赤玉土をブレンドするんですか!

この春からやってみようかな?

エクセルでしっかりと管理されててさすがですね。

オイラは大まかな栽培位置を入れてるだけです。

その時の気分で1条で作ったり2条で作ったりしてるから畝がずれるんですよね(笑)

畝の管理をハンディGPSを使ってやってみようと考えたんですが、誤差が最低でも1mはあるというから止めました。

作付を実現しようと気張ったのですが、それがそもそも

のキッカケで、通勤電車の中で作付計画を練るのが

習慣になっていました。通勤のおかげで続いているだけ

です。^^ 途中でやめちゃうとパーですからね。

””と””の間の文章を表示せよというプログラミングの呼び名

ですね。そう呼んでいるのはGooだけかもしれませんが。

私がお知らせしたプログラミングでGooに投稿している

ものはそのままFC2の投稿画面にコピペしても反映される

んじゃないかと思います。

他に2枚並びとか3枚並びの投稿なども同様に投稿

できるようにしてあり、そこに写真アルバムから写真の

URLをはめ込めば再現できるようになっています。

写真アルバムが使えなくなったらアウトですね。

私は念のためYahooアルバムもバックアップに使って

ましたが、Gooが安定しているようなので今はGoo

だけで回しています。ちなみにGooは月数百円の

有料で1テラまで保存できます。10年間で35,000枚

くらい保存してありますが、まだ使用リミットの1%に

届いた量なので理屈ではあと1000年くらい使えます。^^ 縮小サイズですがね。

Excelで作物管理、凄いなー

我が家も季節ごとに手書き(笑)で残していますが、狭い畑なので、ある程度の連作はやむ無しです(^^;

空けるのが理想なので、理想としては4区画スペースが

あればローテーションが回しやすいですね。自分は4区画

を基準に作物を設定してあらゆる連作障害をクリア

させる計画を組みました。4区画の中で何をどの面積で

回していくかという点に絞られます。

でも、融通がつけにくくなるのであまり神経質に管理しない

方がいいですね。ピッタリ何年なんて決まってませんし

連作障害のない人参、かぼちゃ、大根、らっきょうなど

有難い野菜をちりばめるのも手です。

4区画を基準にしておいて外せない野菜を組んでおくと

ほかは気楽に管理できますね。

それに納豆菌を使ったり太陽熱還元を行えば同じ場所

で何年もトマトを栽培したりできますから方法はあります。