環境問題がクローズアップされる中、クールビズを導入にないとエコでない、というような風潮があります。

で、遅まきながら導入した某社の話。

役員の中にはノーネクタイに抵抗を示す人も多く、社長も本音では嫌いらしい。

でも、言い出した手前、ノーネクタイにしたりしなかったりという状態。

それで困ったのが役員会で説明するときの社員。

本来はクールビズでかまわないんだけど、社長がネクタイを締めているのに・・・などといういらぬ配慮を発揮して

普段はクールビズなんだけど役員会に出るときには上着ネクタイ着用する輩

役員の服装を確認してそれに合わせようとする輩

などいろんな人が出てきたそうな。

多くの社員はそのままクールビズなんだけど、こういうところで思わずサラリーマン指数がわかるとか。

それを聞いて思い出したのが魯迅の『阿Q正伝』

革命があると聞けば辮髪を切り、新皇帝が立つという噂を聞けば牢屋にぶち込まれると戦々恐々とする阿Qの姿が描かれていました。

そういう意味ではきわめて人間的な反応、とも言えますね。

手段と対象を規制することが解決につながるとは思えないのですが・・・

歩行者天国、一時中止へ=秋葉原殺傷事件で-東京・千代田区

(2008年6月12日(木)17:31 時事通信)

ダガーナイフの法規制要望=刃物問題で業界が緊急会議-生産地の関市・岐阜

(2008年6月12日(木)21:30 時事通信)

9.11をうけて高層ビルの建築とジェット旅客機を禁止するようなものではないでしょうか(そうだとすれば洞爺湖サミットは今からでも辞退したほうがいいかもしれませんね。)。

国としては「なにかやっている」というところを見せなければいけないのかもしれませんが、あわてて混乱を助長するのは危機管理としては最悪だと思います。

また、マスコミも何か論評しなくてはいけないとこれもまた混乱気味です。

私は読んでなかったのですがkobantoさんによると、12日の日経新聞夕刊の「波音」では

インターネットがなかったら、東京・秋葉原の惨事は起きなかったかもしれない。

ネットの手軽さは「悪いこと」に手を染めるためらいを薄めた。

などと書かれているそうです。

それなら

宅配便がなかったらカニカニ詐欺はなかったかもしれない。

電話の手軽さは「悪いこと」に手を染めるためらいを薄めた。

のでしょうか。

話がそれてしまいました。

18日の朝日新聞に東浩紀(事件当日のNHKにも出てましたが太っちゃいましたね)が寄稿していました。

絶望映す身勝手な「テロ」 秋葉原事件で東浩紀氏寄稿

これも読んでいていまひとつ理解できませんでした。

つまりは、いまや若者の多くが怒っており、その少なからぬ数がアキバ系の感性をもち、しかも秋葉原が彼らにとって象徴的な土地になっているという状況があった。したがって、その街を舞台に一種の「自爆テロ」が試みられたという知らせは、筆者にはありうることだと感じられたのである。

容疑者は彼の苦しみを大人の言葉で語らなかったかもしれない。怒りの対象も曖昧(あいまい)だったかもしれない。彼が凶行の現場として秋葉原を選んだのは、おそらくはその曖昧さのためだ。

若者の怒り・心性の象徴としての「秋葉原」と怒りの対象としての「秋葉原」には飛躍があるように思います。そこの飛躍を鋭い論理展開で埋めるのが本領の人だったように思うのでそこを「曖昧さ」などとすっ飛ばされるとなおさらです。

一方、このようなショッキングな事件に直面すると、何らかの意味を与えて納得したくなるのは人間の性なのかもしれません。

そしてそれはマスコミの仕事(飯の種)でもあります。

確かに若者は怒っているのかもしれません。また、若者の心性のひとつの表出として「アキバ系」があるのかもしれません。

でも、怒りが当然に大量殺人に至るわけでもないですし、「秋葉原は危険だ」ということにつながるわけではありません。

しかし加害者が犯行に至るまでの心理状態は検証自体が不能なので、もっともらしい説明は山ほど成り立ってしまうわけです。

でも大事なのは「事件の真相を解明」することより、社会としてこのような事件がおきないために何をどのレベルで対応するかの議論だと思います。

それはやはり若者の不満なのかもしれませんし、そうでないかもしれませんが(でも、歩行者天国の中止ではないとは思います。)。

ただ、悲観的な見方をすると、このようなことが起きたのは加害者の不満の強さによるだけではなく、「通り魔殺人」「無差別大量殺人」を加害者が現実的な選択肢として認識していたたこと自体に原因があるのかもしれない、ということです。

昭和の時代なら、世の中への漠然とした不満の表出は別の形で出されていたのだと思います。

それが(いつが最初だか知りませんが)平成になってからは「通り魔」とか「大量殺人」というのが比較的頻繁に起こりました。

何も先例がないところから無差別大量殺人を行うのには相当の飛躍が必要だと思います。

しかし先例がある場合には、それは現実的な選択肢となりやすいのかもしれません。

この仮説の悲観的なところは、このプロセスが不可逆的なことです。つまり、いちど皆が知ってしまった選択肢を「なし」にすることはできない、ということです。

それまでは机上の想定でしかなかった「化学物質によるテロ」をオウムが実行してしまった以降は現実的な可能性として意識しなければならなくなったのと同じです。

ナイフを取り締まっても、歩行者天国をやめても、選択肢がなくならない以上は再発はありえます。

また、今回の加害者のような心理状態でなくても、別の心理状態を辿っても同様の選択肢を採る人間は出て来る可能性があります。

我々は、日常生活においても「ヒロシマ後」の世界にいるのかもしれません。

乗りかかった船でウォッチしている日本ハウズイングですが6月10日の

当社株主の皆様に対する当社委任状の送付等について

というまあ、普通の委任状勧誘かなと思える開示もなかなか・・・

これについてはgrandeさんが鋭いつっこみをされています(日本ハウズイング 開示タイトルと内容の齟齬が激しい そして内容がひどい)ので詳細はそこに譲るとして私が引っ掛かったのは

カテリーナ・イノウエについては、当社の元取締役である井上惠子氏1が大株主として実質的に支配する会社と認識しております。井上惠子氏は、原弘産買付説明書に基づく原弘産グループによる買付提案(以下「原弘産買付提案」といいます。)に反対する当社取締役会の意見を決定した5月13日の当社取締役会、及び当社取締役会として原弘産買付提案に反対することを確認のうえ本株主意思確認手続を実施することを決定した5月27日の当社取締役会のいずれにおいても当社の取締役として出席し、何ら異議を留めず賛成されています。当社としては、カテリーナ・イノウエによる上記のような対応を井上惠子氏が容認されていることについては、大変遺憾であり、当社取締役としての善管注意義務・忠実義務という観点から問題があると考えます。

さらに脚注で

なお、当社取締役井上惠子氏からは、平成20年6月6日午後6時ころに、突然、代理人の法律事務所を発信元としたファクシミリにより辞任届が送付されました。

とあります。

守秘義務とか個別の契約上の義務があるならさておき、取締役を辞任した後に善管注意義務・忠実義務を負うという根拠がよくわかりませんし、そもそもそういう利益相反的な立場に立ちたくないからこそ辞任したんじゃないでしょうかねぇ。

それに、辞任っていうのはもともと一方的な意思表示だし、「突然」というのは受け取る側の主観ですよね。

事実の開示とか理論的な主張でなく情緒的な部分で株主を味方につけることを目的としているのかもしれませんが(ブルドックソースにあやかろうとした?)、どうも逆効果な感じがして仕方ありません。

もっとも都合6億円もかけた弁護士やコンサルですから、私などの思いもしないような深謀遠慮があるの控えているのかもしれませんが・・・

grandeさんの指摘のように何気ないタイトルの開示でも、「開示タイトルと内容の齟齬が激しい」ので、今後とも別の意味で目が離せなそうです。

で、また、今日は「原弘産グループに対する質問書の送付について」

回答期限を考えると、株主総会までの質問としてはこれが最後のようにも思えるのですが、それにしては全部買付しないことと資金調達についてしか触れていません。

買付け価格について言及しなくていいのでしょうかね(これもなにか深謀遠慮?)

6/9付原弘産のリリース

日本ハウズイング創業家資産管理会社による「原弘産を支持する」との意思表明について

(前のエントリをupする前にHPをチェックして置けばよかった(汗))

この意思表明はなかなか格調の高い文章であるとともに、昨今の買収防衛策ブーム(関係者によっては「パニック」であったり「特需」であったりするかもしれません)への問題提起を含んでいます。

・・・ところが、日本ハウズイングから原弘産に対する質問書に始まる質問・回答のやり取りを見ておりましても、あたかも法務・ファイナンスなどの分野の専門家の方々によるような、細部にわたる枝葉末節な論争が目立ち、日本ハウズイングの企業価値を高めていくために本当に必要なこと何なのか、日本ハウズイング現経営陣自身が自社の企業価値を向上させるための将来戦略をどう描いているのか、などの本質的議論がなされていない、いわば“株主不在の瑣末な論争”が行われているように見受けられました。

・・・日本ハウズイングは、本年5月21日の決算説明会で、一連の「買収防衛」のため、証券会社、弁護士事務所等専門家への報酬等約6億円を特別損失として平成21年3月期決算に計上することを明らかにしています。日本ハウズイングの平成20年3月期の当期利益は10億円程度ですから、上記報酬等約6億円は実の(ママ)その6割に相当する額です。上記のような常軌を逸した多額の報酬等の支出が株主の利益になるとは到底考えられず、日本ハウズイング現経営陣の保身のために費やされているとしかいいようがありません。また“対外向けの見栄えのするものはコンサルタントに作成をお願いしたい。”と、事業計画・ビジネスプランの作成など経営の根幹に係る部分まで外注に頼り、経営者が本来業務としてやるべき業務をせず、会社の大事な現金を無駄遣いしているのではないか、と考えています。

これらのほかに、日頃から経営方針について考えているはずの日本ハウズイングの方が回答期限を守れなかったことなどが辛辣に批判されています(ホント、日頃の行ないは大事ですね・・・)。

もっとも今回カテリーナ社は原弘産の株主提案に賛成する、という意見表明をしただけで、TOBをしたら応じる、とは言っていません。

カテリーナ社としては、ここで保有株式を売却しても法人レベルで課税されてしまうので、株式は保有したままできれば長期的に安定的な配当を享受するとともに、他の資産運用のための資金調達の担保になってくれればいい、というのが本音ではないかと推測されます。

その意味では、原弘産はカテリーナ社の一次試験は通過したものの、本当に日本ハウズイング社の経営を委ねる相手としてふさわしいか、会社食い物にするのでなく(たとえば「積極的で多彩な株主還元策」が誰のためのものなのか)企業価値向上のために真摯に行動することが期待できるかが問われるのはこれからだと思います。

見方を変えると、カテリーナ社は大株主として大人しくしていたら取締役の地位に安住して経営努力を怠っている現経営陣に対して「お灸」をすえようとしているのかもしれません。

(ということでタイトルはwikipediaのカテリーナ・スフォルツァからとってみました(下から2段落目をご参照)。)

またはひょっとしたら、カテリーナ社はもう一つ別の経営基盤のしっかりした企業が名乗り出てくれることを期待しているのでしょうか。

ただ既に泥試合風になった中で、現経営陣のホワイトナイトとして登場するのもあまりイメージがよくないですし、かといって敵対的買収者として登場するのも気が引ける、カテリーナ社を味方に付ければイメージ的にはいいかもしれないがそもそもカテリーナ社と組んで大丈夫?などという不安があるので、ここに割り込んでいくのも度胸がいる話ではあります。

昨日のエントリに引き続き日本ハウズイングvs原弘産について。

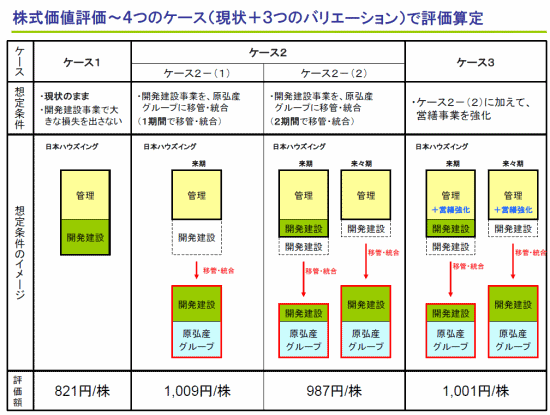

原弘産は買収提案において日本ハウズイングの株式価値評価を4通り試算しています

買付説明書 によると

(1)ケース1

貴社の事業部門をそのまま継続して、かつ、今後開発建設事業において大きな損失を出さないことを前提として、株主価値評価を行いました。この場合の1 株あたりの貴社の株主価値評価額は、821 円です。

(2)ケース2

貴社の分譲マンション開発建設事業を当社に移管し、貴社が管理事業に特化することを前提として、株主価値評価を行いました。なお、本ケースにおいては、開発建設事業部門のリスクが低下することから、管理事業に特化した類似企業の株式リスクプレミアムを用いて、株主資本コストを算出しました。

なお、①来期に一度に開発建設部門を当社グループに移転する場合、②来期と再来期にわたって徐々に移転する場合を想定しました。その結果1株あたりの貴社の株主価値評価額は、①の場合は、1,009 円、②の場合は、987 円です。

(3)ケース3

貴社の分譲マンション開発建設事業を当社に移管し、貴社が管理事業に特化し、かつ管理事業に関連した営繕事業を強化することを前提(ケース2の②)として、株主価値評価を行いました。本ケースにおいては、営繕事業のビジネス拡大に伴うリスクを反映させ、株主資本コストはケース1とケース2の平均値を用いました。この場合の1株あたりの貴社の株主価値評価額は、1,001 円です。

つまり現状の開発事業部門はリスクが大きい(=資本コストの高い)割りに稼いでいないので、開発建設事業を切り離すと利益額は減るものの残った管理事業はリスクが低いので資本コスト(期待利回り)も低く、その結果企業価値が上がる(分子以上に分母が小さくなるので絶対値が上がる)というわけです。

では、効率の悪い開発事業を引き受ける原弘産のメリットは何でしょうか。

原弘産の本業はリスクの高い不動産開発事業です。そして決算短信を見ると、ここのところの不動産市況を反映して実際相当出入りの激しい業績になっています。

一方、日本ハウズイングは管理部門中心に伸び悩んでいるとはいえ安定的に収益を上げています。

今回原弘産の買付けが成功すると、50%超の株式を取得することで日本ハウズイングを連結子会社にし、その安定的な収益を取り込むことができます。

日本ハウズイングの発行済み株式総数は1,480万株で、@1000で50%を買収するのであれば資金は70億円ちょっとですみ、それによって26億円の経常利益が手に入るわけです。

原弘産の経常利益は19年3月期30億円、20年3月期は1.8億円ですから、リスクの高い開発事業に新たに投資する以上にはるかに効率的に収益を上げ、自社の株価をテコ入れすることが可能になります。

つまり、青く見える隣の芝生を自分の庭として取り込んでしまおうというわけです。

そうだとしたら、日本ハウズイングの取締役は、自社の株価と企業価値、成長戦略の議論に巻き込まれるのでなく、「企業価値はさておいてウチを買収してメリットがあるのは原弘産のほうなんだからそれに見合う価格を提示しろ」という切り口で反論したほうがいいのではないでしょうか。

この切り口は、買収先の収益で決算を作ってきたIT企業と同じだ、とかいざ自分の業績が苦しくなったら株をとっとと誰かに売却するに違いないとかそちらの方面にも展開できます。

そしてそれはカテリーナ社も望まないことだと思います。

(もっともカテリーナ社はそのへんのリスクに気づいて、原弘産にも質問をしているのかもしれませんが)

企業買収と防衛策の議論では「企業価値」が(未定義のまま)中心に議論されている影響からか、いくらが日本ハウズイングの正しい企業価値で、それを実現できるのは誰か、という方向に話が進んでいる用に思います。

しかし買収側には動機(メリット)があるわけなので今の株価やFAがはじいた企業価値評価などに引きずられずに買収側のメリットを最小にするレベルまで買収価格を上げさせる、そして「これ以上は出せない」というところで株主に対して「これで売るか、自分たちの経営に期待して株主でとどまるか」という選択をさせるのが今回の正しい戦い方ではないかと思います。

だいたいそういうときに限って外国に在住で、しかも代理人と称するどうみても愛人だか詐欺師じゃないかという胡散臭い輩が登場してきます。

そうなると商売としてはあまり深入りはしないのですが、その謎の女性は年齢は60歳だけど全身美容整形をしてどうみても40歳くらいにしか見えないとか妙な話ばかり伝わってきて興味だけが盛り上がった記憶があります(結局ご本人には会わずじまいでしたが)。

さて、日本ハウズイングに対する原弘産の買付提案については、そのうち巡回先のだれかがわかりやすいまとめを(紹介)してくれるだろうと横目で記事の見出しを見ているくらいだったのですが、大株主「カテリーナ・イノウエ」の登場でそれを思い出してしまいました。

ただしこちらのカテリーナ・イノウエというのはれっきとした株式会社で、カテリーナという名前も会社沿革を見ると、同社のマンション(?)のシリーズ名のようです。創業者の井上氏の思い入れのある名前のようです。

株式会社カテリーナ・イノウエの質問書(参照)自体は非常にまっとうな内容です。

日本ハウズイングの経営陣に対しては、原弘産の提案に文句を言っているだけで主体的な経営戦略を感じない(本業の管理事業の利益率の悪化を放置し、開発事業もいきなり撤退)このままでは株価の長期低迷は避けられないので、原弘産の提案に賛成しちゃうぞ、という厳しいトーンです。

創業者が急逝し、大株主の立場になった一族としては、自らの資産価値を最大化する方を選ぶというのは当然の選択であります。

質問書を見ると、原弘産の登場前から開発事業の見直しを経営陣に問うていたのに無視していながら原弘産からの買収提案が来た途端にいきなり撤退を表明するという経営陣の節操のなさも悪印象に拍車をかけているようです。

日ごろの行ないの悪さがここにきて大きく響いいるようです。

一方でカテリーナ社は、原弘産にも氏素性や買収後の経営への関与の仕方を質問しています。

現経営陣がダメで、原弘産が高値でTOBをかけて来たら売却してしまうという選択もあるでしょうが、一族の資産保有会社としては創業者の思いを受け継いで株主の地位は維持したいとか株式を売却しても法人レベルで課税されてしまうので継続保有したほうが経済合理性にかなうという理由で、少数株主にとどまる可能性も念頭に入れているのかもしれません。

質問状に対する両社の回答はこちら

原弘産

株式会社カテリーナ・イノウエからの質問書に対する当社回答書の公表について

日本ハウズイング

当社主要株主からの質問書に対する回答書の送付について

どちらも似たり寄ったりで、目標数字は掲げるものの具体策はあまり明確でありません(そんなものがあれば既にやっているのでしょうけど)。

ただこの「どちらも」というのはけっこう問題です。

最近の買収防衛策のなかには買付けルールとして買収者側に経営政策の提示を求めるものが多くあり、これが論点にもなっています。

会社側は通常何らかの経営計画を立てている一方で、買収者は企業の内部情報を知らない中で経営方針を出せと言われてもそんなに立派なものはできないのは当然で、それを理由に「濫用的買収者」と決め付けるのがいいのか、という話です。

つまり、会社の側は「ホームゲーム」の分有利なのは当然なんじゃないか、ということです。

しかし日本ハウズイングの経営陣は原弘産とどっこいどっこいの経営改善策しか出せず、ホームゲームの利点を生かしきれていません。

そこにカテリーナ社の(長年の)不満もあるんでしょうね。

ということで、依然として日本ハウズイング側が守勢に回っているようですが、どうも要領の悪さが否めない感じがします。

つづきではそのへんを考えてみようと思います。

夕方事件を知らずに車で近くを通りかかったら検問をやっていて、誰か要人でも秋葉原見物しているのかななどと呑気なことを考えていたのですが、ひどいことが起きていたんですね。

秋葉原で通り魔、7人死亡=車ではね、刃物で襲う-25歳男を逮捕・警視庁

(2008年6月8日(日)19:30 時事通信)

逮捕されたのは、静岡県裾野市富沢、職業不詳加藤智大容疑者(25)。警視庁捜査1課は同署に捜査本部を設置し、容疑を殺人などに切り替えて取り調べる。

同容疑者は「人を殺すために秋葉原に来た。世の中が嫌になった。誰でもよかった」と供述。同日に静岡を出発したという。

銀座でも東京駅でも新宿でもなく秋葉原、というところがいまどきなのかもしれません。

目立ちたい自称アイドルが下着を見せるくらいならまあいいと思うのですが、ホント最近は「有名税」をイヤな形で払わせられることが多い世の中になってしまったようです。

(実は加害者もヲタだった、というような展開になるのでしょうか?)

犠牲者の方に合掌。

北島、スピード社製水着で日本新!/水泳

(2008年6月7日(土)07:24 サンケイスポーツ)

この日出場した北京五輪の日本代表は24人で、3分の2の16選手がLRを試した。そのうち11人は決勝だけ「高速水着」を使用。北島ら日本記録を出した5人はいずれもこのパターンで、予選との記録の違いが際立つ結果になった。

北島選手はミズノと個人契約を結んでいるようですし、ミズノ所属の選手もいるようです。

そもそも純粋なアマチュアだったらこういう悩みはなかったんでしょうが、「純粋なアマチュア」ばかりだったらスピード社もここまで力を入れて新型水着を開発することもなかったかもしれません。

用具により結果や記録が左右されるとなると、オリンピックとかスポーツ競技に求められるイコールフッティング(競争条件の平等)って何なんだろうということを改めて考えさせられます。

冬季競技などは特に道具の善しあしの影響が大きいですよね(ボブスレーとかリュージュは「体育競技」といっていいのかという疑問すらわきます)。

またこの前はバネ効果のある義足の陸上選手が健常者の大会に参加することの是非が議論になってました。

そうすると、道具の改善はよくてドーピングはなぜいけないのか、と言い出す人も出てくるかもしれません。

また貧しい国との格差が更に広がってしまうという(これは特に「オリンピックの精神」にとっては大きな)問題もあります。

競艇やオートレースのように、使う道具を競技主宰者の側から貸与するという方式も考えないといけないかもしれませんね。

(そうするとどこの会社のものを使うかでIOC委員が賄賂をもらったりしちゃいそうですが(笑))

財務省383人、深夜のタクシー運転手からビールや現金

(2008年6月5日(木)20:30 読売新聞)

財務省は5日、深夜帰宅の際に公費で乗ったタクシーの運転手からビールや商品券、現金などを受け取っていた職員が383人いたと発表した。

同省によると、1人が現金を、18人が商品券やビール券などの金券を受け取っていた。残りの約360人はビールやお茶などを提供されていた。

現金や商品券はあんまり上品とはいえない行為ですが、問題はタクシー運転手(会社)が規程の運賃からキックバックしていた点がより違法性が強いのではないかと(国土交通省の職員だとシャレになりませんが(笑))。

それにお茶やビールは無理強いしたのでなければ目くじらたてるほどではないんじゃないでしょうか。

タクシー券利用なわけですから「ご接待」によってタクシー会社の選定に職務権限がないので賄賂でもないですし。

タクシー運転手にしてみれば、割りのいい長距離客を常連として囲い込む、具体的には無線や客待ちでなく携帯電話で直接読んでもらえるようになるためにいろんなサービスを提供するのは自然だと思います。(これがルール違反の営業なのかは知りませんが)

「税金の無駄遣い」という見地で言えば、一番の問題はそれほど頻繁なタクシー利用に無駄がないか、ということなのではないでしょうか。

たとえば終電があるのに電車で帰っているとか、そもそもタクシー券の手数料分無駄なので領収書精算にすればいいとか。

もっと遡ればそんなにしょっちゅう深夜まで仕事をしている中で無駄な残業代も多いのではないか(タクシー代が出るから残業を助長しているとか)。

さらにつっこめばサービス残業問題なども出てきそうです。

また、最近はないのかもしれませんが、昔は外郭団体からのタクシー券というのがかなり出回っていたようで、そのへんが間接的に補助金の無駄遣いになっている、という論点もあります。

この問題、取り上げるちょっと切り口が矮小化しているように思います。

これはわかりやすい「悪者」を作りたがるマスコミの性なのか、長妻議員の話題重視のスタンスなのか、どの辺に原因があるのでしょうか。

ついでにいえば

公費でタクシーを使った時の金品の授受は、民主党の長妻昭衆院議員が全省庁に調査を求め、財務省もこれに対応した。

このとばっちりで、各省でタクシー利用状況の集計を深夜まで残業しておこない、結果タクシー利用が増えた、などというオチもあるそうです。

公務員だってタクシーに乗ってビールを飲みたいから深夜まで残業しているわけではないでしょうから、この問題を契機に、(国会議員からの負荷も含めて)公務員の勤務実態の把握や業務内容の改善に結びつけるような建設的な議論につなげて欲しいものです(「建設的」どころか「破壊的」になってしまうので深入りしないのかな・・・?)。

反対意見が5人(3人と2人に分けて2種類)、補足意見6人、意見1人とかなり議論になったことがうかがえます。

反対意見はざくっと言えば実質論(国籍法3条1項の規定は国の内外における社会的環境の変化等によって失われている、という点への反対や無国籍になるわけではない)と違憲立法審査権の範囲についてのいわば形式論(国籍法は,憲法10条の規定を受けどのような要件を満たす場合に日本国籍を付与するかということを定めた創設的・授権的法律であり、非準正子の届出による国籍取得との関係では,立法不存在ないし立法不作為の状態が存在するにすぎないので非準正子に国籍を与えるのは法解釈の限界を超えている)という二つです。

おそらく国側もこの二つの論点を中心に主張したものと思われ、そちらはそちらで説得力があります。

また、補足意見については結論に至るまでの裁判官各様の考え方がわかってなかなか興味深いものがあります。

裁判官の親子関係と国籍についての価値観が現れているものや、反対意見の形式論に対する法的救済のあり方についての立論などもあり、なかなか読ませます。

また、判決では非嫡出子への差別的取り扱い一般を問題にしているのではなく、国籍を与えるという法的救済をするのが妥当かに絞って議論されているので、昨日書いたように相続分の規定への影響が当然に出るというのでもなさそうです。

久しぶりの最高裁での違憲判決です。

「国籍法は違憲」婚外子10人に日本国籍 最高裁判決

(2008年6月4日(水)20:57 朝日新聞)

国籍法の2条1号によれば、父母が結婚していない「婚外子」でも、生まれる前の段階で父の認知があれば、国籍を取得できる。一方、国籍法3条1項は、生まれた後に認知された場合に父母が結婚しなければ国籍を得られないと定めている。その違いは、出生の時点で子どもの国籍をできるだけ確定させるのが望ましいという考え方による。

この国籍法を違憲と判断したのは15人の裁判官のうち12人。このうち9人が多数意見で、「84年の立法当時は結婚によって日本との結びつきを区別することに理由があったが、その後に国内的、国際的な社会環境の変化があった」と指摘。その例として、家族生活や親子関係の意識の変化や実態の多様化、認知だけで国籍を認める諸外国の法改正を挙げた。

遅くとも、原告たちが国籍取得を法務局に届け出た03~05年には、結婚を要件に国籍を区別するのは不合理な差別になっていたと認定。3条1項のうち結婚の要件だけを無効にして、要件を満たせば国籍を認めると結論づけた。

この制度自体を知らなかったのですが、言われてみれば、認知と出生の前後関係で父母の婚姻を要件とするかしないかを変えるのはあまり合理的な理由がないように思います。

件の国籍法はこうなってます。

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(準正による国籍の取得)

第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

どうやら国籍法の2条1号が父「又は」母の一方が日本国民であれば出生時の父母の婚姻を要件としていないのに対し 3条1項は「父母の婚姻」と「及び」「認知」が条件になっているようです。

そしてこれは民法の嫡出子の規定からきているようです。

(準正)

第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

ということはつまり嫡出子でなければ国籍を認めない、というのは違憲だ、と言っていることですね。

今回、親子関係・国籍をめぐる変化があったと認めた期間は84年の立法当時から24年で、今までの最高裁の尺度でいえば比較的短いという感じもしますが、最高裁の時計も若干早くなったのでしょうか。

そうすると、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であるという民法900条4号についてはの従来の合憲判断(参照)も変わる可能性が高くなったということでしょうか。(少子高齢化が進み、年金も破綻に瀕しているなかであえて日本国籍を持ちたいと思う人は歓迎すべきなどという判断をしたわけじゃないと思いますので。)

平城遷都1300年記念キャラクターの「せんとくん」に反対する民間団体の投票結果がきまったようです(前のエントリはこちら)。

「せんとくん」に対抗 - 平城遷都1300年祭・民間キャラ「まんとくん」誕生

民間キャラクターとして「せんとくん」と平行して独自のキャンペーン活動をするとか。

しかし、(デザインの好みはさておき)ネーミングはあきらかに「せんとくん」のパロディで、公式キャラクターに取って代わるという志の高さが感じられないのは残念です。

相手の不人気にかこつけて見栄えのいい代替案を作るけど、あくまでも「人気のある対抗馬」という居心地のいいポジションにおさまっているのでは、どこかの政党みたいな感じもします・・・

などとくさしてみましたが、もともと民間キャラクターを募集したクリエイターズ会議・大和では「遷都1300年事業協会に選ばれた現キャラクターを仲間はずれにすることなく、共に友達としてお祭りを盛り上げていきたいと思います。」と言っているんですね。

だとしたら当選作はコンセプト勝ちだったということでしょう。

そうやって改めてこの大騒ぎを振り返ってみると、公式キャラクターを否定せずに新しいキャラクターを作って協力しましょうというのは、新手の便乗商法のようにも思えるのですが・・・

内部告発した報復で解雇と提訴 居酒屋和民の元店員

(2008年6月2日(月)20:45 共同通信)

訴状によると、男性は大阪府寝屋川市の店舗で働いていた06年7月、労基署に相談。翌月に上司から「労基署に行くのは企業的にリスクだから働かせない」と言われ、同年9月には解雇されたという。

(アルバイトの主張が事実だとすると)絵に描いたような、という話です。

アルバイトの採用の権限などを現場に任せている企業なのに公益通報者保護法について店長やアルバイトの採用をする従業員への研修をしていなかったんでしょうか。

ふと思ったのは、この「上司」が研修をしたにもかかわらず不当解雇をしたということで懲戒解雇されたしまった場合、解雇無効を訴えれば勝てるか、ということ。

アルバイトは公益通報者保護法で権利が護られるので、結果的に解雇までのペナルティは処分の相当性を欠く、ということになるのでしょうか。

この上司が「そんなこといっても俺も名ばかり管理職だ!」と逆切れしたりすると、処遇体系自体がメルトダウンを起こしてしまうような・・・

マッサージでも健康保険の利く接骨院・整骨院があるのはなぜ?という質問を以前、地元の知り合いの医師にしたところ、柔道整復士の団体は人数が多いので政治力があって、制度として認めさせちゃってるんだよね、ということでした。

そうしたところに昨日のニュース

接骨院・整骨院、保険対象外も請求? ケガ数など不自然

(2008年6月1日(日)03:01 朝日新聞)

接骨院や整骨院で柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3カ所以上のケガをしていたとして、健康保険の請求が行われていることが厚生労働省の調査でわかった。1人あたりのケガ数が不自然なほど多く、「保険のきくマッサージ施設と勘違いしている利用者を、けが人として扱い、不正請求する柔整師が多いことをうかがわせる」との声が業界内からも出ている。

記事本文を見ると 「保険のきくマッサージ施設と勘違いしている利用者を・・・」とあり、そりゃ俺のことだ、と(笑)(でも僕自身のお気に入りのところは保険は使えません)

また、この記事では06年末現在約9万8700人とあります。

一方厚生労働省のこの資料(HPをざっと検索しただけなのでほかにもっと詳しい資料があるかもしれません。この67ページ。)では平成17年で「一般診療所」だけで97,442件もあります。

とすると人数が多いから、というわけではなさそうです(それとも異様に結束が固いとか?)。

ところで医療法との関係はどうなんだろうと柔道整復師法なる法律を見ると

(定義)

第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

(業務の禁止)

第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

(外科手術、薬品投与等の禁止)

第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

(施術の制限)

第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

と「柔道整復」とか「患部」というのが何かというのがあいまいなまま、医師との微妙な住み分けがされています。

この法律が昭和45年施行で医療法、医師法は昭和23年なので、昭和40年代前半に問題化して、結局柔道整復師の団体の主張が通って、免許制のかわりに妙な職業独占が認められ、医療保険という別の制度上は柔道整復師も保険対象とされたということなのでしょうか(ちなみに所得税の医療費控除の対象でもあります。)。

朝日新聞が今後もう少し深堀りをしてくれると、その辺の事情がわかりそうなので、興味本位で期待しています。