そろそろいかなくちゃ スガシカオcover 秦基博

2018年10月号PART2「学生って何?」はこちら。

「元号法では、元号が改められるのは皇位継承があった時と書いてある」

保守派の衛藤晟一首相補佐官や古屋圭司・元国家公安委員長が二階自民党幹事長に新元号の事前公表に反対して。つまりは事前に公表するのは伝統に反するから許さんと。とてもいい話だ。いいでしょう。そういう人たちにこそぜひ元号を守っていただきたい。

ただし、だったら「常に元号を使え」というしばりだけは外していただかないと。

おそらく今度の改元で、加速度的に元号を使う人は(最初は熱狂するでしょうけどね)減少するだろう。なにしろ不便だから。昭和の長さがこれまではそれを遠いものにしていたし、コンピュータがこれほど身近な存在になるとは誰も考えていなかった。

それでも元号を使えというなら、少なくとも新元号を三ヶ月前に公表すべきだ。できないでしょう?それはあなたたちにとって今上の不幸を預言する建前でもあるわけだから。だったら、公文書に年号を押しつける愚はもうおしまいにしてほしい。

このご時世に、MだのTだのSだのHだのと騒いでいることの不条理を不条理と感じる感性があるのか。今上が、生きているうちに譲位するという決断をくだした重みを、右翼のほうが微塵も忖度していない。そしてそれは、むかしから続いていることなんだよね。

2018年11月号PART2「山火事の火元」につづく。

本日の1曲はスガシカオの名曲を秦基博がカバーした「そろそろいかなくちゃ」。歌詞にある「正午」の意味こそがこの曲のキモだ。時代の閉塞感、なんてお定まりのフレーズでくくれない絶望。

毎年恒例のマイベストで、2018年は少なくとも本で悩むことはないと思っていた。飯嶋和一の「星夜航行」がダントツだったから。それが、年の瀬に来て強烈なのが登場。あの橋本治が“時代を丸抱えした”かのような「草薙の剣」だ。

62才から12才まで、十才ずつ年齢の違う、お互いになんの交流もない(ように見える)6人の男性。それぞれの名は「昭生(あきお)」「豊生(とよお)」「常生(つねお)」「夢生(ゆめお)」「凪生(なぎお)」「凡生(なみお)」……昭和、高度経済成長、バブルなどを象徴させた名前になっている。

この6人だけでなく、彼らの親、妻、子、不倫相手など(6人以外の登場人物にはいっさい名前が与えられない)もからめて、昭和初期からポケモンGOの登場まで「その時代に生きた人間たちが、どのように時代とかかわったか」を精緻に描いている。

彼らは特別な才能を持っているわけでもなく、人間として未完成な部分も数多い。にしても、彼らの人生がなぜゆがみ、哀しみに満ちているかを橋本は神の目線よりももっと上から、神すらも鳥瞰しているかのように描く。

「夢生の母にとって、結婚とは『愛する人との幸福な時間が永遠に続くこと』で、結婚することによって愛する人との恋人関係は揺るぎないものとなり、愛する人の子供を身内に宿すということは、その恋人関係が更に強固になることだった。結婚して妊娠し、母になるスタートラインに立たされたとしても、自身を『永遠の少女』と規定することは、もう矛盾にはならなかった。」

この醒めた語りが、彼女にやってくる不幸を予感させる。思えば「桃尻娘」のころから橋本は登場人物たちに一貫して冷たかった。神(作家としての橋本)は決して人間を愛してはいない。

一気読み。すばらしい作品だ。ラストまで読んだら、必ず冒頭をもういちど読み返すこと。なお、味わいが深くなると思います。装丁は平野甲賀。

ほんとに、ベストはどっちにしよう……

「無限の住人」に続いてまたしてもジャニーズ作品。

でもわたしは嵐というグループの良さがよくわからない。いやもちろん二宮和也や櫻井翔、そして松本潤が魅力的なのは理解できる。でもグループとしてどうなのといつも思っていた。

SMAPがまず頭にあって(もちろんわたしの世代では先行するジャニーズやフォーリーブス、たのきんや光GENJI、シブがき隊という先達をまず思い浮かべる)、それを凌駕するのに大野智という存在はあまりに地味ではないかと思っていたのだ。

ごめん、わたしがまちがっていました。彼はあの事務所において、普通に達者な役者として生きていくのかも。誤解されそうだけど、普通なのは得がたい個性だ。

常に不平不満をつぶやく今回の無門の役も、彼だからこそオッケーだったかも。

原作を読んだときは、これは福山雅治の役だろうと思った。それはそれでありだったろうけれども、こっちはこっちでありでした。

非常にまわりくどい言い方になっていますが、わたしは大野智をちょっと見直しました(ごめん、つまりは今まで使えねー野郎だと思ってました)。活劇としてもすばらしい。あ、演出は中村義洋だったのか。やるもんだ。

脚本も原作と同じ和田竜。脚本家のほうが本職だった和田としては本望だろう。金を稼がないうちは“契り”を結ばないという、ある種の性的嗜好の持ち主には最高の存在として石原さとみは屹立しています(笑)。

衣装デザインは黒澤和子。下忍の役でオラキオが出てきたのはうれしかった。立川談春の立派さが最後まで崩れなかったのはいい。

ヒクソン・グレイシーと高田延彦の激突を描いている。高田の惨敗で有名な二戦。二十年も前なのに格闘技ファンにはいまでも語り草。

確かにヒクソン・グレイシーという存在は偉大なのだろうけれど、金子達仁の筆致が“おかずが多い”というか装飾過多なのでちょっとしんどい。

まあ、これは少しはおかずを入れてほしかった「醒めた炎」の直後に読んだ影響もあります。

まさしく、無体な批判にさらされた映画。SMAPの契約云々のバッシングを、木村拓哉ひとりが背負ったとわたしは理解している。

監督は三池崇史。わたしはこの「事務職員へのこの1冊」で1回だけ自分の原稿をボツにしたことがあり、それが彼の「DEAD OR ALIVE」。あのラストをネタバレなしに紹介する自信がありませんでした(笑)。

八百比丘尼(これもわたしの世代にとってはエッチな妄想をかき立てる存在)によって不死となった男が、だからこそ絶望的な戦いの果てに……なお話。わたしは堪能しました。

岡田准一はその圧倒的な運動神経とダンスの才能によって「散り椿」の異様なほど緊張感のある殺陣を構築したけれど、木村は剣道の経験があるからか、一太刀一太刀がキレッキレ。どちらを選択するかという問題でもなさそう。

戸田恵梨香、栗山千明、そして山本陽子などの女性が強い作品で、それを木村拓哉が例の口調でいなすあたりがいい。時代劇こそ、実は木村拓哉がもっとも活きる舞台だと確信させる出来。わたしは支持します。

四十番篇はこちら。

ようやく冬篇に突入。

朝から自治会に雪囲いをやってたし、午後からは息子と娘といっしょに自宅のを。

あれ?最短記録じゃないか。自治会のは3時間、うちのは2時間で完成。おー。暖かくて助かった。風がないのがなにより。

娘が応援に来てくれたのがうれしい。雪囲いって、手数(てかず)なんですよ。

彼女が米沢から帰ってきたときは、遊佐の桃花苑か八幡のとみ将がルーティン。イオンのバス停で降りた娘を連れてまずどこに行ったかというと、ファンヒーターが必要なので某家電量販店。初めて入る。

近くのラーメン屋は当然馬場なので向かったら駐車場満杯。

「とみ将?」

「とみ将」

うまい。旦那が鶴岡に支店を出したらしい。そっちも行くぞ。

味好本店焼肉ラーメン篇につづく。

Vol.21 「都合のいい女2」はこちら。

40代女性。恋心を持った男性に振られ、人間不信に陥っています。

現在、夫と離婚の裁判中で、そろそろめどがつきそうです。高校生の長男、中学生の長女、小学生の次女の3人の子がいます。

5ヶ月ほど前にあった同窓会の後、幹事の男性から猛アタックされ、子どもを含めた私たちを助ける、守ると言ってくれ、私もひかれていきました。

ところが、会う約束のキャンセルが続き、連絡なしで来ないことまでありました。理由を聞くと、過去の奥さんの浮気や彼女から詐欺被害を受けたことがトラウマで、それを思い出して連絡できなかったと言います。さらに飲み会のお金を私が払わないことに嫌気がさしたなどと言い、ただの同級生に戻ろうと連絡がありました。

私の親友は、彼の言うことは全部ウソで、私が信用しすぎだと言います。離婚して、しっかり働いて子どもを育てないといけないのに、吹っ切ることができません。(京都・I子)

……これはもう、お友だちの言うことが100%正しいですよね。なにがトラウマだよ、やってることは浮気の典型例である“同窓会の夜”。ちょいとうかれて離婚直前の同級生をナンパする……なんて類型的、なんてわかりやすいダメ男。

だいたい、「きみも、きみの子どもたちも僕が守る」なんてセリフ、どういう神経でかましてるんだ。その同じクチが飲みの金を払わないとブーたれている。

要するに、セックスだけが目的で、その目的を達成してしまったら三人の子の父親になる難行におそれをなして逃げまくっている根性なし。こんな男とは「ただの同級生」に戻るのすら手ぬるい。そいつの性根がわかってむしろラッキーでした。

それにしてもこうやって条件反射的に嘘がつけるタイプっているんだなあ。そして、それをつい信用してしまう人も。まあ、自分にしても弱っていたらすがってしまうだろうな。気をつけよう。あ、自分に回答してしまった。

……本日の1冊は養老孟司&南伸坊の「超・老人の壁」。例によって養老孟司という人はすごくこわいです。

Vol.23「年上の女」につづく。

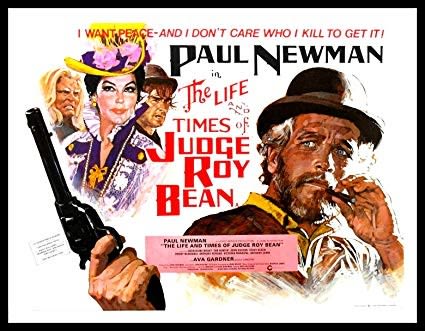

原題は「ロイ・ビーン判事の生涯と時代」まさしく、まさしく。

法が制定されていても、そのチカラがまだ及ばない“荒くれ者とガラガラヘビしかいない”19世紀末のテキサス。「おれが判事をやる」と自称しただけで判事となった男の人生。

監督ジョン・ヒューストン、脚本ジョン・ミリアス(戦争オタクのあぶない男。「地獄の黙示録」は彼の脚本)、主演ポール・ニューマン(ミリアスとは正反対にリベラル)、共演にジャクリーン・ビセット(70年代初頭に中学生だった人間にとって、世界でいちばんきれいな人だと思ってました。フェイ・ダナウェイはまた別の方面)、ロディ・マクドウォール(オリジナル「猿の惑星」におけるコーネリアス)、エヴァ・ガードナー(この人にはネイティブ・アメリカンの血が流れているとか)、アンソニー・パーキンス、そしてネッド・ビーティ(存命ですっ!)。古くからの映画ファンには涙がちょちょぎれる(昔の映画評論における流行語)メンツがそろっております。

映画のスタイルとして、ロイ・ビーン自身の気持ちは(歌姫エヴァ・ガードナーへの憧憬をのぞけば)あまり描かれず、まわりの登場人物がカメラに向かって語りかけるなどして描かれる。ジョン・ヒューストンの余裕だろうか。

ラストまで一度もひげを剃らないロイ・ビーンはけっこう間が抜けていて、しかし正義を完遂するという意欲だけは(空回りしつつも)旺盛だ。

黒人やメキシコ人を殺しても罪に問われない時代に、ビーンは怒りをこめて悪者たちを高く吊るし続ける。メキシコ人の少女を愛し(ジョン・ヒューストン自身も年の離れたメキシコ人女性と晩年に暮らしていた)、流れ者が連れてきた黒熊とも同居し、しかしそのいずれもを失い、ロイは悲嘆にくれる。

これまで気持ちが描かれてこなかったからこそ、彼の哀しみは胸に迫る。まして、少女はロイの子を産んだために亡くなってしまったのであり、彼はそのために二十年も行方知れずになってしまう。

彼が町に帰ってきてからの展開は、正統派西部劇のドンパチ。任侠映画のようでもある。奇妙な味わいのウエスタンではあるけれども、心に残るいい映画でした。