2024年5月1日(水)

> 1716年(享保元年)5月1日、第七代将軍徳川家継が八歳で死去し、徳川将軍家の血が途絶えた。幕府は徳川御三家から最も血縁の濃い、紀州藩主吉宗を第八代将軍に迎えた。

吉宗はもともと紀州徳川家の四男として生まれたが、相次いで兄が亡くなり藩主の座についた。そして幼い家継が危篤となった時、御三家の中から後見人として選ばれたのだった。

この人選には六代将軍徳川家宣の夫人、天英院の強い意向が働いていた。吉宗自身は家柄、年齢を考えて、最初は後見人を辞退したと言われている。

御三家に生まれたとはいえ、藩主になったのも、まして将軍になったのも天の采配である。よほどの強運の持ち主だったのだろう。

ドラマの主人公などで人気の吉宗だが、史実はその実力も伝えている。危機に瀕した紀州藩の財政を厳しい緊縮政策で立て直し、自ら率先して質素倹約を貫いた。その功績をもって将軍に迎えようという機運もあっただろう。

将軍となってからも、享保の改革、新田開発、目安箱の設置など、細かい目配りのきいた政治を行った。もちろん、質素倹約は紀州時代から変わらなかった。鷹狩を趣味とし、相撲好きも有名で、そのあたりから庶民に親しまれる将軍像が生まれた。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.127

徳川 吉宗(在職:1716年 - 1745年)

貞享元年10月21日(1684年11月27日)ー寛延4年6月20日(1751年7月12日)

紀州藩主であった吉宗が将軍職についたのである。紀州藩の跡目はどうなったか。過去の例では、五代綱吉の館林藩、六代家宣の甲府藩は、当主が将軍の継嗣として江戸城に呼ばれると廃藩・絶家とされた。しかし吉宗は、御三家は東照神君から拝領した聖地を統べるもの、いわば別格であるとして、従兄の徳川宗直に家督を譲ることで存続させた。

これとは別に、紀州藩には伊予西条藩という支藩があり、紀州藩で血統が絶えた場合にこれを補う役割を担っていた。周到なものである。

吉宗は好奇心の強い性格で、キリスト教関連を除く(!)洋書の輸入を解禁し、長崎を中心とする蘭学ブームのきっかけをつくっている。思想的な土台は切り捨て、技術的な上部構造だけを持ち込んで接ぎ木するヒノモト流がここにも見える。

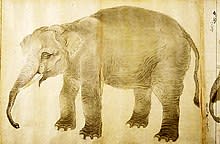

享保13年(1728年)6月には、自ら注文してベトナムから象を輸入し、長崎から江戸まで陸路で運ばせた。これがまた江戸に象ブームを巻き起こしたというから、なかなかのヒットメーカーである。洋書輸入といい、ベトナムからはるばる象を運ばせたことといい、質素倹約には逆行する話で、そのあたりの矛盾が人間的と言えば言えるかも知れない。

運ばれた象は従四位を与えられたそうだが、そんなことよりどこでどう飼われたか、ふさわしい世話を受けていたか、寒い日本でどれほど生きられたかが、個人的にはよほど気になる。「象」は象形文字だそうである。この動物が大きくて目立つところから、「目に見えるしるし」「すがた」「かたち」と転意していったらしい。

Ω