浄土宗京都教区が毎年秋に開催している特別大公開に今年も行ってきました。

京都府内には600を超える浄土宗のお寺があります。総本山の知恩院や古本市で知られる百万遍知恩寺(今年正式な寺号を百万遍知恩寺に変えたそうです)、「くろ谷さん」の通り名でおなじみの金戒光明寺など大本山クラスのお寺ならば常時門が開かれ拝観ができますが、町中や郊外に点在する小さな檀那寺(檀家を持っているお寺)は霊場になっているお寺を除けば入りづらい雰囲気があります。

これらの小さなお寺も含め公開されるのがこの特別大公開の魅力です。

全89寺院が参加し会期は10/1~27ですが、各お寺の事情に合わせて公開日は1日のみでも構わないことになっています。このため特別大公開のサイトにある公開寺院の紹介ページでは日にちを指定するとその日に公開されるお寺が分かる便利な機能があります。

当日(10/14)は18の寺院が公開されます。夕方から大阪でライブを見に行く予定があり、午後の早い時間で切り上げないといけませんからまだ訪れたことのない清涼院(丹波橋)・金剛寺(地下鉄東山)・護念寺(千本今出川)の3つのお寺を回ることにします。

金剛寺は10時から拝観開始の予定でしたが、寺務がありこの日のみ13時からに変更されています。特別大公開のサイトで案内されていましたので急きょ予定を組み替え、清涼院→護念寺→金剛寺の順で回ることにしました。

それでは京阪電車の京橋駅からスタート。丹波橋まで向かいます。

先発の淀行き急行だと丹波橋の手前で終点となるので後続の特急になります。京阪は長らく15分ごとのダイヤで特急・急行・普通各1本が京都まで乗り入れていましたが(他に準急と普通が途中まで)、並行するJRや阪急が中間駅への停車を始めたこともあって枚方市や丹波橋などにも停車するようになりました。おかげで特急の混雑が激しく、京橋からでは座れない電車が多いです。

案の定立ったまま丹波橋到着です。近鉄線との乗換駅で、降りる客が少ないのですがちゃんと出口はあります。清涼院に向かいましょう。

東口から出てまっすぐ歩くと国道24号です。ここを左に曲がり、釣具店のタックルベリーがある交差点を右に曲がって坂を上ってゆきます。

駒札が見えると清涼院です。

元々福寿観音像がある小さなお堂があった地で、この観音様に徳川家康の側室お亀の方が安産祈願をしたところ五郎太丸を出産、喜んだ家康が阿弥陀如来を作らせたことが始まりとされます。一時は黄檗宗のお寺となったものの幕末の安永年間に浄土宗のお寺に戻り現在に至ります。五郎太丸は尾張徳川家初代徳川義直で、清洲から名古屋に城を移し現在の名古屋市の礎を築いています。お亀の方の肖像画や五郎太丸の像が残されています。

寺門がないものの境内はなかなか落ち着いた佇まいです。

現在は尼寺となっており「寺カフェ」として拝観料+ぜんざいのお接待で500円です。ご本尊の前で一緒に尼さんとお念仏を唱えてから庭や宝物を鑑賞できます。

こちらが「寺カフェ」のおぜんざい。丹波大納言を使っているそうで、上品な味に仕上がっています。下手な洛中の観光客向けの茶店よりもおいしいです。毎年おぜんざい目当てに訪れるリピーターもいるそうです。

庭は西山(ふもとが大原野)を借景としています。よく手入れされており、心地いいお寺でした。

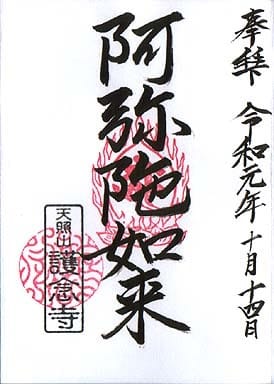

清涼院の御朱印です。こちらはご本尊の御朱印。

お亀の方があしらわれた福寿観音の御朱印です。

丹波橋から京阪で出町柳まで、ここから市バスの201番か203番に乗って千本今出川で下車すればバス停の前に護念寺の山門があります。

保元の乱で戦死した源為義の菩提を弔うため息子の護念慈応が1158年に創建したお寺です。鎌倉から室町時代には臨済宗の尼寺となり

「京都尼寺五山」の一つであったそうですが、応仁の乱などで衰退し一時は廃寺となります。その後慶長年間に浄土宗のお寺として再興され現在に至ります。

護念寺では本堂や延命地蔵に加え、幕末頃の版木などを展示しています。

現在の本堂は1920年に完成、明治末期の知恩院の伽藍整備で余った部材を譲り受けて建てられています。良質なケヤキが使われており、間もなく100年になりますが傷みがないそうです。この際に寺門を市電が走っていた今出川通側に作ったとのこと。

手が空いていたご住職と話をしましたが、護念寺の過去について分かっているのは江戸期以降で、それ以前はほとんど分からないとのこと。人生が人それぞれ違うようにお寺の歴史もまたお寺毎に異なるそうです。

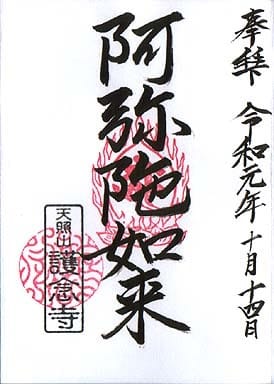

護念寺の御朱印です。ご本尊の御朱印になります。

こちらは延命地蔵と普賢菩薩の御朱印です。

前半はここまで。後半に続きます。御朱印情報は②の最後にまとめます。

京都府内には600を超える浄土宗のお寺があります。総本山の知恩院や古本市で知られる百万遍知恩寺(今年正式な寺号を百万遍知恩寺に変えたそうです)、「くろ谷さん」の通り名でおなじみの金戒光明寺など大本山クラスのお寺ならば常時門が開かれ拝観ができますが、町中や郊外に点在する小さな檀那寺(檀家を持っているお寺)は霊場になっているお寺を除けば入りづらい雰囲気があります。

これらの小さなお寺も含め公開されるのがこの特別大公開の魅力です。

全89寺院が参加し会期は10/1~27ですが、各お寺の事情に合わせて公開日は1日のみでも構わないことになっています。このため特別大公開のサイトにある公開寺院の紹介ページでは日にちを指定するとその日に公開されるお寺が分かる便利な機能があります。

当日(10/14)は18の寺院が公開されます。夕方から大阪でライブを見に行く予定があり、午後の早い時間で切り上げないといけませんからまだ訪れたことのない清涼院(丹波橋)・金剛寺(地下鉄東山)・護念寺(千本今出川)の3つのお寺を回ることにします。

金剛寺は10時から拝観開始の予定でしたが、寺務がありこの日のみ13時からに変更されています。特別大公開のサイトで案内されていましたので急きょ予定を組み替え、清涼院→護念寺→金剛寺の順で回ることにしました。

それでは京阪電車の京橋駅からスタート。丹波橋まで向かいます。

先発の淀行き急行だと丹波橋の手前で終点となるので後続の特急になります。京阪は長らく15分ごとのダイヤで特急・急行・普通各1本が京都まで乗り入れていましたが(他に準急と普通が途中まで)、並行するJRや阪急が中間駅への停車を始めたこともあって枚方市や丹波橋などにも停車するようになりました。おかげで特急の混雑が激しく、京橋からでは座れない電車が多いです。

案の定立ったまま丹波橋到着です。近鉄線との乗換駅で、降りる客が少ないのですがちゃんと出口はあります。清涼院に向かいましょう。

東口から出てまっすぐ歩くと国道24号です。ここを左に曲がり、釣具店のタックルベリーがある交差点を右に曲がって坂を上ってゆきます。

駒札が見えると清涼院です。

元々福寿観音像がある小さなお堂があった地で、この観音様に徳川家康の側室お亀の方が安産祈願をしたところ五郎太丸を出産、喜んだ家康が阿弥陀如来を作らせたことが始まりとされます。一時は黄檗宗のお寺となったものの幕末の安永年間に浄土宗のお寺に戻り現在に至ります。五郎太丸は尾張徳川家初代徳川義直で、清洲から名古屋に城を移し現在の名古屋市の礎を築いています。お亀の方の肖像画や五郎太丸の像が残されています。

寺門がないものの境内はなかなか落ち着いた佇まいです。

現在は尼寺となっており「寺カフェ」として拝観料+ぜんざいのお接待で500円です。ご本尊の前で一緒に尼さんとお念仏を唱えてから庭や宝物を鑑賞できます。

こちらが「寺カフェ」のおぜんざい。丹波大納言を使っているそうで、上品な味に仕上がっています。下手な洛中の観光客向けの茶店よりもおいしいです。毎年おぜんざい目当てに訪れるリピーターもいるそうです。

庭は西山(ふもとが大原野)を借景としています。よく手入れされており、心地いいお寺でした。

清涼院の御朱印です。こちらはご本尊の御朱印。

お亀の方があしらわれた福寿観音の御朱印です。

丹波橋から京阪で出町柳まで、ここから市バスの201番か203番に乗って千本今出川で下車すればバス停の前に護念寺の山門があります。

保元の乱で戦死した源為義の菩提を弔うため息子の護念慈応が1158年に創建したお寺です。鎌倉から室町時代には臨済宗の尼寺となり

「京都尼寺五山」の一つであったそうですが、応仁の乱などで衰退し一時は廃寺となります。その後慶長年間に浄土宗のお寺として再興され現在に至ります。

護念寺では本堂や延命地蔵に加え、幕末頃の版木などを展示しています。

現在の本堂は1920年に完成、明治末期の知恩院の伽藍整備で余った部材を譲り受けて建てられています。良質なケヤキが使われており、間もなく100年になりますが傷みがないそうです。この際に寺門を市電が走っていた今出川通側に作ったとのこと。

手が空いていたご住職と話をしましたが、護念寺の過去について分かっているのは江戸期以降で、それ以前はほとんど分からないとのこと。人生が人それぞれ違うようにお寺の歴史もまたお寺毎に異なるそうです。

護念寺の御朱印です。ご本尊の御朱印になります。

こちらは延命地蔵と普賢菩薩の御朱印です。

前半はここまで。後半に続きます。御朱印情報は②の最後にまとめます。