土曜日に前結びの教室で半幅帯の練習がありました。

家からは名古屋帯で出かけましたが、いただいた椿の帯は

長さが足りなくてうまく模様が出せなくて、あせって他の帯に変えて出かけました。

全体的に昔の帯は今のより短いのですが、ワンポイントだとさらに

結ぶのが難しくなります。時間をかけて研究してみることにしました。

紬に合いそうな博多織を取り出して緊急対応です。この帯もどんな紬にも合いそうです。

着物は花織です。黄八丈とかいつか欲しいと思っていたものです。リサイクルですが、

八掛が付け替えてあり、見た目新品に近いです。

同じリサイクルのひなやの組紐の帯に合わせて、組紐と縞で粋な感じでした。

鎌倉で出会った呉服屋さんが、今回は神楽坂のギャラリーで開催していた時のものです。

他に久米島とか素敵な沖縄のものがありました。沖縄の絣も好きです。

おはしょりが長すぎて、あとから少し突っ込んで調整しました。

錆朱の渋柿染めの帯締めが合いました。やっと長尺の帯締めで。花織の中にこの色が入っています。

スタンドカラーのコートをそれほど寒くないので襟を折って着てみました。

そんなに寒くない日が多かったのでいつも薄いピンクの羽織でしたが、黄色の紬には

ちょっと合わない感じなので、初めてコートを着ました。

教室でも撮ってもらいました。

スマホだとどうもキンタローみたいに頭大きくなっちゃう。

半幅帯でも結構ヴォリュームをつけることができるのでおしりが大きくても

なんとかなりそうかしらね。楽で気軽に結べるのがいいですね。

帰りに銀座三越の呉服売り場にふらっと寄ってみたら

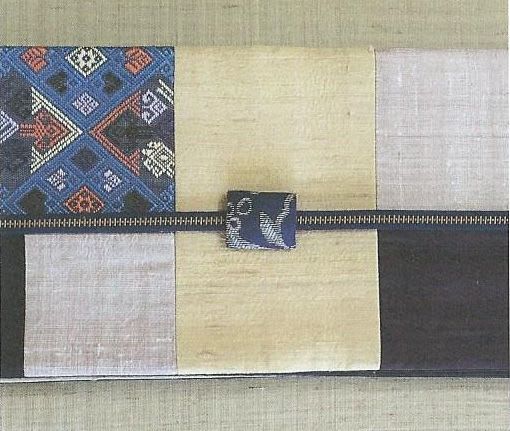

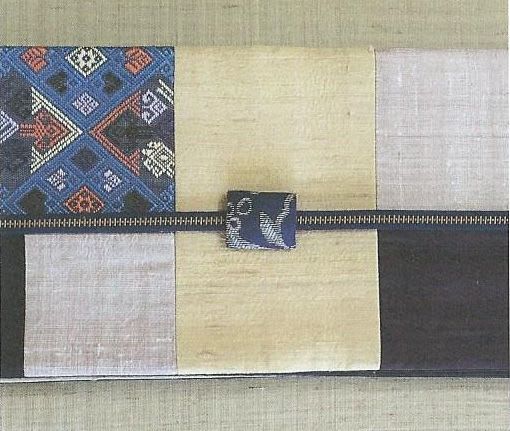

ラオスで織ってもらって帯や反物にしてもらっている展示と

お話があり、とてもすてきでした。帯はほとんどが半幅。

そういえば神田でワークショップを開いているミアザでもラオスのベンマイ工房の

ことが良く出てきます。

草木染のラオスの布の切りばめは織物好きの私にはたまりません。

葉山でギャラリーを月に3日だけあけているPONNALETというところです。

Feb.27 2016

高校の時の名物先生からのお花見企画で、連絡がつく人に連絡していますが、まだ大学や学校で教えている人がいるのね。

4月なので来れない人も多く、残念。北海道や九州にいても来たいみたいでした。

半世紀ぶりでも時間がすぐ戻れることがすごい。全く違和感がない。逆にこれだけ経ってしまったからかもしれない。

ヨガから帰ってからビデオのメモリーを整理するために洗濯物を畳みながら、ミュージック・ポートレートを見ました。

熊川哲也×市川亀治郎(現猿之助)、吉永小百合×坂本龍一。確か坂本龍一のは見たけど、熊川哲也のは見ていませんでした。

9曲目<今の自画像>「パッサカリアとフーガ ハ短調」 J.S.バッハ

熊川「我々みたいに、芸術を追及するものにとって、必ず才能が枯れる日が来ると思って生きていけと。

絶対いつか枯れるんだっていうような、そういう恐怖心が、そこに(作者の)ジャン・コクトーもあったのかななんて、

僕は思ったのね。僕も一分一秒無駄にしちゃいけないと思って、舞台前は必ずこの曲を聞いて舞台に上がるようにしている」

10曲目<人生の最後に聴きたい歌>「交響曲第9番ニ短調作品125合唱つき」 ベートーベン

熊川「僕は10歳の時からバレエしかやってなくてね、35までずーっとバレエを踊ってきたんだけど、舞台上で大きなけがをして、

今までずっと踊ってたのに、まったく踊れない自分がいた。…ある劇場のこけら落としで、ベートーベンの第九を振り付けしたら、

そこでものすごい救われたというか、やっぱりバレエに携わる事を、先人がまた助けてくれたんだな。前を向いて喜びながら生きてくって事は、

すごく大事な事なんだなって。最後死ぬ時でも終わりではなく、前を向いて倒れたいなっていうところで、ベートーベンの第九」

前を向いて倒れたいなんてなんて素敵な言葉だろう。

昔「音楽の友」か何かでジョルジョ・ドンとたしか玉三郎だったか先代の猿之助だったか対談していたことがあった。

バレーダンサーと歌舞伎役者は両方ともダンサーだから何か共通点があるのね。

家からは名古屋帯で出かけましたが、いただいた椿の帯は

長さが足りなくてうまく模様が出せなくて、あせって他の帯に変えて出かけました。

全体的に昔の帯は今のより短いのですが、ワンポイントだとさらに

結ぶのが難しくなります。時間をかけて研究してみることにしました。

紬に合いそうな博多織を取り出して緊急対応です。この帯もどんな紬にも合いそうです。

着物は花織です。黄八丈とかいつか欲しいと思っていたものです。リサイクルですが、

八掛が付け替えてあり、見た目新品に近いです。

同じリサイクルのひなやの組紐の帯に合わせて、組紐と縞で粋な感じでした。

鎌倉で出会った呉服屋さんが、今回は神楽坂のギャラリーで開催していた時のものです。

他に久米島とか素敵な沖縄のものがありました。沖縄の絣も好きです。

おはしょりが長すぎて、あとから少し突っ込んで調整しました。

錆朱の渋柿染めの帯締めが合いました。やっと長尺の帯締めで。花織の中にこの色が入っています。

スタンドカラーのコートをそれほど寒くないので襟を折って着てみました。

そんなに寒くない日が多かったのでいつも薄いピンクの羽織でしたが、黄色の紬には

ちょっと合わない感じなので、初めてコートを着ました。

教室でも撮ってもらいました。

スマホだとどうもキンタローみたいに頭大きくなっちゃう。

半幅帯でも結構ヴォリュームをつけることができるのでおしりが大きくても

なんとかなりそうかしらね。楽で気軽に結べるのがいいですね。

帰りに銀座三越の呉服売り場にふらっと寄ってみたら

ラオスで織ってもらって帯や反物にしてもらっている展示と

お話があり、とてもすてきでした。帯はほとんどが半幅。

そういえば神田でワークショップを開いているミアザでもラオスのベンマイ工房の

ことが良く出てきます。

草木染のラオスの布の切りばめは織物好きの私にはたまりません。

葉山でギャラリーを月に3日だけあけているPONNALETというところです。

Feb.27 2016

高校の時の名物先生からのお花見企画で、連絡がつく人に連絡していますが、まだ大学や学校で教えている人がいるのね。

4月なので来れない人も多く、残念。北海道や九州にいても来たいみたいでした。

半世紀ぶりでも時間がすぐ戻れることがすごい。全く違和感がない。逆にこれだけ経ってしまったからかもしれない。

ヨガから帰ってからビデオのメモリーを整理するために洗濯物を畳みながら、ミュージック・ポートレートを見ました。

熊川哲也×市川亀治郎(現猿之助)、吉永小百合×坂本龍一。確か坂本龍一のは見たけど、熊川哲也のは見ていませんでした。

9曲目<今の自画像>「パッサカリアとフーガ ハ短調」 J.S.バッハ

熊川「我々みたいに、芸術を追及するものにとって、必ず才能が枯れる日が来ると思って生きていけと。

絶対いつか枯れるんだっていうような、そういう恐怖心が、そこに(作者の)ジャン・コクトーもあったのかななんて、

僕は思ったのね。僕も一分一秒無駄にしちゃいけないと思って、舞台前は必ずこの曲を聞いて舞台に上がるようにしている」

10曲目<人生の最後に聴きたい歌>「交響曲第9番ニ短調作品125合唱つき」 ベートーベン

熊川「僕は10歳の時からバレエしかやってなくてね、35までずーっとバレエを踊ってきたんだけど、舞台上で大きなけがをして、

今までずっと踊ってたのに、まったく踊れない自分がいた。…ある劇場のこけら落としで、ベートーベンの第九を振り付けしたら、

そこでものすごい救われたというか、やっぱりバレエに携わる事を、先人がまた助けてくれたんだな。前を向いて喜びながら生きてくって事は、

すごく大事な事なんだなって。最後死ぬ時でも終わりではなく、前を向いて倒れたいなっていうところで、ベートーベンの第九」

前を向いて倒れたいなんてなんて素敵な言葉だろう。

昔「音楽の友」か何かでジョルジョ・ドンとたしか玉三郎だったか先代の猿之助だったか対談していたことがあった。

バレーダンサーと歌舞伎役者は両方ともダンサーだから何か共通点があるのね。