■【心 de 経営】『書話力』を高める 7117 〃話のネタ〃の選び方 気がかりな事象

*

私には、「正しい日本語」とはなにか、というようなことを書いていくだけのバックグラウンドがあるわけではありません。一方で、人前でお話をする機会が多々あります。少しでも「美しい日本語ですね」と言われるような言い方をしたいと平素からこころがけています。

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

■【あたりまえ経営のすすめ】3 すべてのビジネスパーソンがめざす一歩上の発想とスキル

時代に即したスキルを磨きながら、業務に活かし、自分の更なる成長に繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。その方法は、多岐にわたると思います。

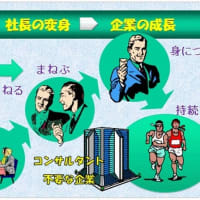

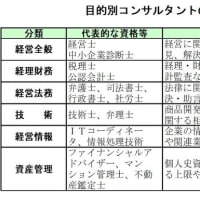

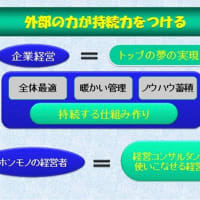

「あたりまえ経営のきょうか書」シリーズの第三章として、経営コンサルタントという仕事を通して、感じてきたことを、ビジネスパーソンに共通する面を中心にお話しています。

■3-710 〃話のタネ〃 テーマ・話材の選び方

*

「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。

しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。

この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

*

「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。

しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。

この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

■7117 〃話のネタ〃の選び方 気がかりな事象

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が蔓延したときには、「いつ収束するのだろう」と不安になりました。これから世の中がどうなるのだろうかという「将来の見通し」については、多かれ少なかれ関心を持っているでしょう。

〃話のネタ〃として、かつては、成功事例や経営がうまく行く話しなどを聞きたがる傾向にありました。しかし、近年は傾向が少々変化して来ています。私の経験からでは、コンサルタント・士業のテーマの〃話のネタ〃として、聴き手から関心の高いテーマとしてのひとつが、「今後、どうなるか」ということです。いろいろな分野でも、その中においても、とりわけ景気とか、テクノロジーとか、経営に関わることが「今後、どうなるか」という観点での関心が高いようです。

2024年の年初から「生成AI」ということばがマスコミを賑わし出しました。「AIがこれからどう変化し、どの様に対応したら良いのか」という観点での講演や研修ニーズが急速に高まりました。聴講者の多くは、テクノロジーとしての、あるいは利用者としての観点でのAIに関する知識・情報を求めていました。

私は、「皆様のご期待とは大きくそれますが、私の本日の話は、生成AI時代にいかに生きていくかという観点での話にフォーカスさせていただきます」と切り出します。はじめは期待していた内容と異なるので、しらけムードも感じられることがありましたが、経営に、どの様に影響してくるのかということに次第に興味を持ってくれるようになり、多くの場合、最後には「本日の話は大変に参考になりました」とリップサービスも含めてお声をいただけました。

*

「生成AI」「AI」という時流に乗ったテーマであるとともに、まだまだ知識や情報として十分に身についていないことにより、聴き手におけるそのような反応という結果に繋がったと考えます。

このことからも、〃話のネタ〃、すなわち何をテーマにするかということの選択法のひとつとして「知識・情報としてあまり知られていないこと」を挙げることができます。これは、前述の「挿入話」などに使いますと効果的です。

生成AIは、時流に乗ったテーマでもありますが、日常的なビジネス界での話や、日常生活などにおけるテーマも良き〃話のネタ〃になります。

たとえば、「健康問題」です。SNSで騒がれるようなトッピックス的なテーマよりも、意外と身近な健康問題が結構受け入れられます。例えば、「目薬のさし方」「歯の磨き方」などと誰もが知っていて、やっていることで、一見するとあたりまえすぎて関心を持たれない内容が、意外と反応が良いのです。ただし、テーマの付け方に工夫をします。「目薬をさしても効果は少ない!」というようなタイトルにしますと、「そんな莫迦な」という思いでいるのでしょう、逆に注目してくれます。

*

SNSで盛り上がっている内容に、一時的な盛り上がりに過ぎないことが多いです。そのために、一過性の内容は取り上げても一時的であって、継続的ではありません。継続的に同じテーマで話を続けてゆきますと、その度に内容を強化しますので、深みが出てきます。「さすが、その道のプロだな」という感想を持たれることが多いです。

聴き手の耳は肥えていますので、単なる知識・情報としての提供ではもの足りません。話し手の経験から生じてくる〃智慧〃が滲み出る話が聴き手を引きつけるのです。

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が蔓延したときには、「いつ収束するのだろう」と不安になりました。これから世の中がどうなるのだろうかという「将来の見通し」については、多かれ少なかれ関心を持っているでしょう。

〃話のネタ〃として、かつては、成功事例や経営がうまく行く話しなどを聞きたがる傾向にありました。しかし、近年は傾向が少々変化して来ています。私の経験からでは、コンサルタント・士業のテーマの〃話のネタ〃として、聴き手から関心の高いテーマとしてのひとつが、「今後、どうなるか」ということです。いろいろな分野でも、その中においても、とりわけ景気とか、テクノロジーとか、経営に関わることが「今後、どうなるか」という観点での関心が高いようです。

2024年の年初から「生成AI」ということばがマスコミを賑わし出しました。「AIがこれからどう変化し、どの様に対応したら良いのか」という観点での講演や研修ニーズが急速に高まりました。聴講者の多くは、テクノロジーとしての、あるいは利用者としての観点でのAIに関する知識・情報を求めていました。

私は、「皆様のご期待とは大きくそれますが、私の本日の話は、生成AI時代にいかに生きていくかという観点での話にフォーカスさせていただきます」と切り出します。はじめは期待していた内容と異なるので、しらけムードも感じられることがありましたが、経営に、どの様に影響してくるのかということに次第に興味を持ってくれるようになり、多くの場合、最後には「本日の話は大変に参考になりました」とリップサービスも含めてお声をいただけました。

*

「生成AI」「AI」という時流に乗ったテーマであるとともに、まだまだ知識や情報として十分に身についていないことにより、聴き手におけるそのような反応という結果に繋がったと考えます。

このことからも、〃話のネタ〃、すなわち何をテーマにするかということの選択法のひとつとして「知識・情報としてあまり知られていないこと」を挙げることができます。これは、前述の「挿入話」などに使いますと効果的です。

生成AIは、時流に乗ったテーマでもありますが、日常的なビジネス界での話や、日常生活などにおけるテーマも良き〃話のネタ〃になります。

たとえば、「健康問題」です。SNSで騒がれるようなトッピックス的なテーマよりも、意外と身近な健康問題が結構受け入れられます。例えば、「目薬のさし方」「歯の磨き方」などと誰もが知っていて、やっていることで、一見するとあたりまえすぎて関心を持たれない内容が、意外と反応が良いのです。ただし、テーマの付け方に工夫をします。「目薬をさしても効果は少ない!」というようなタイトルにしますと、「そんな莫迦な」という思いでいるのでしょう、逆に注目してくれます。

*

SNSで盛り上がっている内容に、一時的な盛り上がりに過ぎないことが多いです。そのために、一過性の内容は取り上げても一時的であって、継続的ではありません。継続的に同じテーマで話を続けてゆきますと、その度に内容を強化しますので、深みが出てきます。「さすが、その道のプロだな」という感想を持たれることが多いです。

聴き手の耳は肥えていますので、単なる知識・情報としての提供ではもの足りません。話し手の経験から生じてくる〃智慧〃が滲み出る話が聴き手を引きつけるのです。

■ バックナンバー