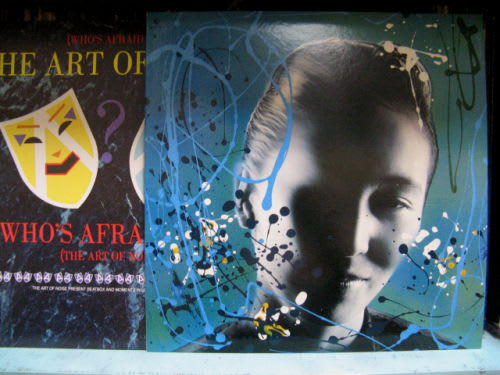

1983年末、YMO散会とダブるようにして、ジ・アート・オブ・ノイズ(実質トレヴァー・ホーン)の「イントゥ・バトル・ウィズ・ジ・アート・オブ・ノイズ」の発表。

それを契機にして、1985・6年まで一気になだれの如く・機械音で埋め尽くされていく音楽界があった。

(信用ならない)評論家的単純比較論で「今と比べてああだのこうだの・・・」はさておき、当時自分の地殻/知覚は戦争渦中だった。

***

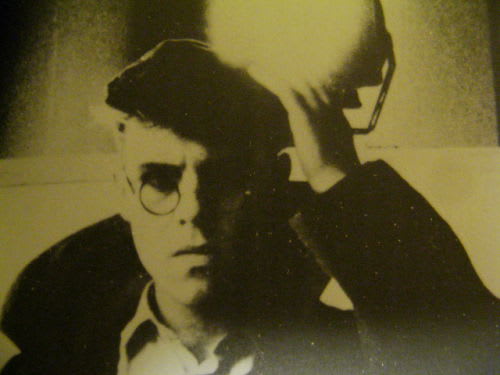

微細な音を嗅ぎ分けるためにヘッドフォンリスナーだった自分は、一日自由になる時間は全てヘッドフォンの中に居た。

それを”引きこもり”と呼ぶならば、そうであろう(実に安易な理屈)。

但し、自分の場合は、野外と室内を行き交う”引きこもり”。

当時は安価なモバイルプレイヤーとしては、ウォークマンに端を発したカセットテープ型のプレイヤーだったが、そうも安くないし持ち歩けるカネがあるなら、レコードに投資していた。

そんな中、ヘッドフォンで一日中音楽を聴いていると、機械の打ち込み音・アタックの強さのせいでフラフラする日々を繰り返していた。

まるでカウンターパンチを喰らったボクサーみたいに、日に日に崩れていく表情。

ジ・アート・オブ・ノイズは、明らかに「B-2UNIT」のパクリであったが、それをポップなカタチで流通に乗せる「ワザ」は見事であった。

しかし、過剰な音が、人の精神の傷口を広げることにも大いに加担していた。放火魔としてのトレヴァー・ホーン。

***

在りし日の日本国内が、一部の創造的音楽を創るミュージシャンと”その他”に二分されながら進みつつ、前者が後者=いわゆる歌謡界を一つの実験場として侵食していく流れも受けつつ、後者はさっさと(テクノとも違う)打撃音強い機械を取り込み、ノイジーなカオスに突入していく。

その交差点で、1985年教授とトーマス・ドルビーとの共作「フィールド・ワーク」が発表される。

1985年4月、御茶ノ水のスクランブル交差点。

かたや大学生、かたや自分を含む浪人生。そんな身分異なる連中が集まった。

3月まで汗臭い男子校で、日々一緒に苦々を共にした同級生というのに、もうそこには深いミゾがあった。

自分はその交差点のディスクユニオンで買った、12インチ「フィールド・ワーク」を脇に抱えて。

苦々しい想いを抱きつつ、”一抜けた大学生”はスケベなオンナを横に、嬉しそうにビールを飲んでいた。

***

”音楽”と”自分の生”を繋げてしまう、自分の幻想。

それまで形成されたものが、更に強化された一場面。

自分の弱さに打ちのめされ続ける中、”押し寄せてくる暴挙に対峙するには、自分もそこに入り込んでいくしかない”。

そう覚悟を決め、決死の心境でノイジーな音まみれに入っていった。

ボードレールの言葉である”自ら地獄へ身を投じよう”という心境だった。

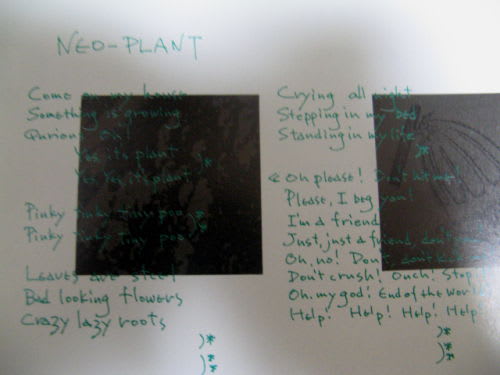

■如月小春&坂本龍一 「ネオ・プラント」1986■

(立花)ハジメちゃんの「テッキーくんとキップルちゃん」(1984年作品)に収録された機械曲は、FM番組『FMトランスミッション/バリケード(*)』の番組テーマ曲だった。

その番組を毎週土曜聴き、学習しつつ、様々なレコードを買う。

(*)ピーター・バラカンさん&アッコちゃんの『スタジオテクノポリス27』が、アル・グリーンの”レッツ・ステイ・トゥゲザー”をもって終了した後、始まった番組。

片方でアコースティック他の音に救いを求めつつも、打撃音の強い音楽に身を投じる。

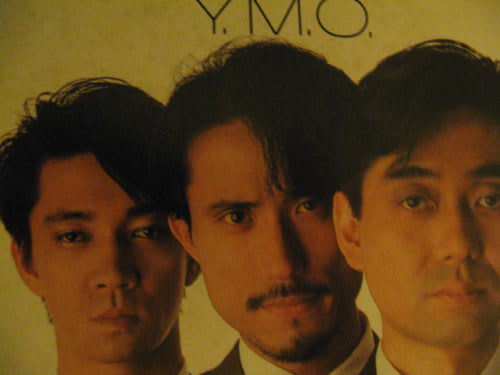

YMOで言えば、幸宏はハジメちゃんとシンクロした「ワイルド&ムーディー」(1984年)。

細野さんは、「SFX」(1984年)~FOE(ザ・フレンズ・オブ・アース)の活動。

教授は、上記「フィールド・ワーク」~「ステッピン・イントゥ・エイジア」~「TV-War」~「エスペラント」~「未来派野郎」。

2014年とは別の意味で、異様な状況と時代。東京カオスの中のマグマ。

そういう時代の中での、もがき苦しみが表現された記録たち。

自害に近い感覚で、これらの音楽を修行のように聴いていた日々は、1986年の終わりまで続いた。

自分の中で、1984→1986年は耐え難い苦しみだった。

なんでこんなに封印していた記憶の断片の集積を、アトランダムに走り書きをするのか、は自分が若干パニックになっていたせい。ご想像の通りであり、それ以上語れない。

気力体力も無いポンコツ車であろうと、今一度ネジをまいて走らねばならない。自分が生きた道を、ちゃんと語らねばならない。

地方から東京へと向かう・向かい合わせ席の電車に揺られながら、台風迫る空の雲が流れていくさまを呆然と見ていたのは、まだ日暮れ前。

だが、そんな心境も一時的なインパクトに過ぎない。

数時間を経て、一時的感傷は排せねばならない、というところに至った。

”Never Let