マッカーサーが厚木に降り立ち、東京湾の砲台・猿島も武装解除されることになった。

猿島に上陸した連合国軍兵士が切通しの道をのぼってゆく。

つい先日までの「鬼畜米英」がやってきたのだ。危害を加えようと待ち構えている輩がいるのではないか?

威嚇の為に発砲した弾は正面の石積み壁を砕いた。

↑これがその跡なのだそうだ。

ガイドさんに説明してもらわなければ猿島の面白さははんぶんもわからなかっただろう。

**

秋晴れの今日、日露戦争で活躍した「三笠」が繋留されている近くから猿島行に乗船。

十分ほどで猿島に到着する。

江戸時代には周囲に十もの小島があって、「十島」⇒「豊島」と呼ばれていた。

地震によって今はほとんど海面に姿が見えなくなっている。

「猿島」の名前は、日蓮が鎌倉へ向かう船が嵐で行先を見失ったとき、白い猿が現れて方向を示し、この島に流れ着いたことからきている。

島のビジターセンター三階からスタートする、島専門ガイドさんによる一時間半のコースをお願いした。

このコースだけは施錠されている施設の内部も見せていただける。

ビジターセンターのとなりに見える煙突は発電所。

石炭火力で海を照らすサーチライトのために夜だけ稼働していた。

外から見える場所では送電線は地下を通している。

壁の中の土管の中を通して

外から見えない島の内側ではこんなフックにかかっていたのだそうだ。

同じように見える左右の石壁だが時代が違い、大きさもちがっている。

右側は明治十七年に完成した最初のもので、大きく荒い石積み。

左側は明治二十年以降の、工法が安定した時代のもの。

レンガも同様に二つの種類がある。

↑古い時代のレンガは均質に焼くことが出来なかったので色むらがある

これらを焼いていたのは元武士の失業対策でつくられた四つの元藩主たちの工場だった。

↑明治二十年以降のものは均質な色に安定している。

こちらは小菅の刑務所にあったレンガ工場産で、その印に「桜」が押されているそうな。

上の写真は何のための場所だったのか?

下の写真も同じ目的の場所だが、人が増えてもうひとつ必要になった。

正解は、トイレ。

一周1.6kmの島では水を確保するのも大変だっただろう。

★アメリカ軍は島に残されていた日本軍の爆弾をこの石垣に守られた場所で爆破処理した。

頑丈な石垣も一部が壊れてしまい、あらためて積みなおしたので

不自然に二重になっている場所がある。

爆破の衝撃でヒビが入った壁。

**

石積みの壁の中につくられたかまぼこ型天井の部屋。

ドアの両側に明かり取りの窓があるので兵舎だったのがわかる。

また、要石に高価な安山岩が使われているのも人間用のへやだったから。

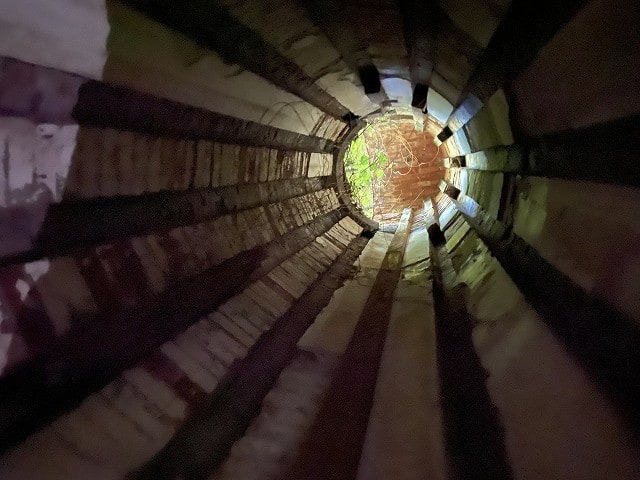

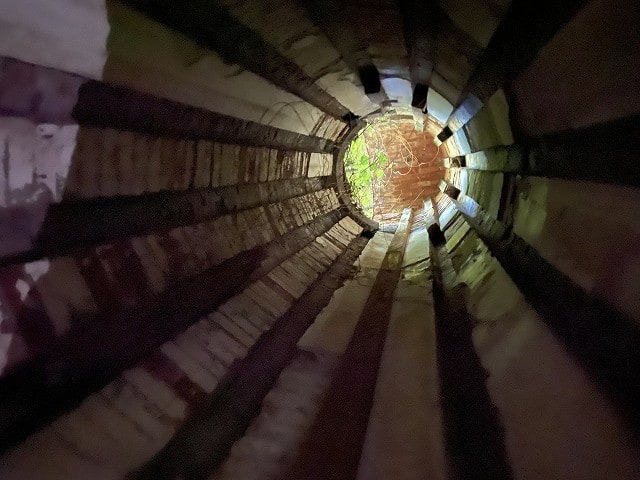

こちらが大砲用の弾を保管していた部屋。

小窓がなく、内部は真っ暗。

そして、部屋の端にある暖炉の煙突のような穴を見上げると

この上に大砲があり、直接砲弾を引き上げる仕掛けだったのだ。

シマシマになっているのは、そこに緩衝剤としての木材がはめ込まれていたから。

「弾」と言っても大きさは一メートル以上重さは二百キロにもなるシロモノ。

この小さな島にこれだけの砲台があった。

島の先端へ抜ける

最初は船を狙う大砲だけだったのだが、

第二次大戦時には飛行機を相手にしなくてはならなくなった。

これはB29の飛行する高さまで届く最新型の大砲を設置した場所。

島の頂上までのぼっていく

かつての見張り台がそのまま。

「ここは『仮面ライダー』の悪役ショッカーの基地でした」

なつかしや(^.^)

★1970年代には樹木がこのぐらいしか茂っていなかった事に注目!

猿島は「自然がそのまま」の島ではまったくない。

終戦までは監視や砲撃の邪魔になる樹木はまったくなかったのだ。

戦後七十五年でここまでになっているのか。

*

一時間半のガイドツアー

ここに書ききれていない事もたくさんある。

2021年一月末か二月はじめに《手造の旅》でもっと紹介できますように。

フェリーの桟橋近くでウミウがいた。

植物や動物のお話、こんかいはまったく触れられておりません。

猿島に上陸した連合国軍兵士が切通しの道をのぼってゆく。

つい先日までの「鬼畜米英」がやってきたのだ。危害を加えようと待ち構えている輩がいるのではないか?

威嚇の為に発砲した弾は正面の石積み壁を砕いた。

↑これがその跡なのだそうだ。

ガイドさんに説明してもらわなければ猿島の面白さははんぶんもわからなかっただろう。

**

秋晴れの今日、日露戦争で活躍した「三笠」が繋留されている近くから猿島行に乗船。

十分ほどで猿島に到着する。

江戸時代には周囲に十もの小島があって、「十島」⇒「豊島」と呼ばれていた。

地震によって今はほとんど海面に姿が見えなくなっている。

「猿島」の名前は、日蓮が鎌倉へ向かう船が嵐で行先を見失ったとき、白い猿が現れて方向を示し、この島に流れ着いたことからきている。

島のビジターセンター三階からスタートする、島専門ガイドさんによる一時間半のコースをお願いした。

このコースだけは施錠されている施設の内部も見せていただける。

ビジターセンターのとなりに見える煙突は発電所。

石炭火力で海を照らすサーチライトのために夜だけ稼働していた。

外から見える場所では送電線は地下を通している。

壁の中の土管の中を通して

外から見えない島の内側ではこんなフックにかかっていたのだそうだ。

同じように見える左右の石壁だが時代が違い、大きさもちがっている。

右側は明治十七年に完成した最初のもので、大きく荒い石積み。

左側は明治二十年以降の、工法が安定した時代のもの。

レンガも同様に二つの種類がある。

↑古い時代のレンガは均質に焼くことが出来なかったので色むらがある

これらを焼いていたのは元武士の失業対策でつくられた四つの元藩主たちの工場だった。

↑明治二十年以降のものは均質な色に安定している。

こちらは小菅の刑務所にあったレンガ工場産で、その印に「桜」が押されているそうな。

上の写真は何のための場所だったのか?

下の写真も同じ目的の場所だが、人が増えてもうひとつ必要になった。

正解は、トイレ。

一周1.6kmの島では水を確保するのも大変だっただろう。

★アメリカ軍は島に残されていた日本軍の爆弾をこの石垣に守られた場所で爆破処理した。

頑丈な石垣も一部が壊れてしまい、あらためて積みなおしたので

不自然に二重になっている場所がある。

爆破の衝撃でヒビが入った壁。

**

石積みの壁の中につくられたかまぼこ型天井の部屋。

ドアの両側に明かり取りの窓があるので兵舎だったのがわかる。

また、要石に高価な安山岩が使われているのも人間用のへやだったから。

こちらが大砲用の弾を保管していた部屋。

小窓がなく、内部は真っ暗。

そして、部屋の端にある暖炉の煙突のような穴を見上げると

この上に大砲があり、直接砲弾を引き上げる仕掛けだったのだ。

シマシマになっているのは、そこに緩衝剤としての木材がはめ込まれていたから。

「弾」と言っても大きさは一メートル以上重さは二百キロにもなるシロモノ。

この小さな島にこれだけの砲台があった。

島の先端へ抜ける

最初は船を狙う大砲だけだったのだが、

第二次大戦時には飛行機を相手にしなくてはならなくなった。

これはB29の飛行する高さまで届く最新型の大砲を設置した場所。

島の頂上までのぼっていく

かつての見張り台がそのまま。

「ここは『仮面ライダー』の悪役ショッカーの基地でした」

なつかしや(^.^)

★1970年代には樹木がこのぐらいしか茂っていなかった事に注目!

猿島は「自然がそのまま」の島ではまったくない。

終戦までは監視や砲撃の邪魔になる樹木はまったくなかったのだ。

戦後七十五年でここまでになっているのか。

*

一時間半のガイドツアー

ここに書ききれていない事もたくさんある。

2021年一月末か二月はじめに《手造の旅》でもっと紹介できますように。

フェリーの桟橋近くでウミウがいた。

植物や動物のお話、こんかいはまったく触れられておりません。