本日は関東方面の新年会に参加の為にアトリエは留守をしております、よって予約投稿をしておきましょう。

このエントリーがアップされる頃には・・・盛り上がっているかな(笑)

さて留守の間ですが新しいカテゴリーを追加致します。

先日までOscaDromosを制作していてやっと元に戻った所なのですが次々に制作を始めなければならない作品が有りましてね・・・

12月の前半に弾丸ツアーで上京してストラトスを見に行ったと言うエントリーを書いたのを覚えていらっしゃいますでしょうか?

いよいよアレを作ります。といっても時間がかかるフルディティールですからね・・・うちの奥さんにまた怒られそうです(笑)

次の作品はLancia Stratos Gr.4 Jeans Chicagoと名前をつけてカテゴリーを設けております。

今回の作品は実車をお持ちの方からのご依頼でこのカテゴリーの仕様ともう一台(正確には同じ車だそうです)JeansChicagoになる前の仕様の2台をご依頼頂いたものです。

当初は1台をプロポーションもう一台をフルディティールでと言うご希望だったのですが、3年間お待ち頂く間に両方共フルディティールでと言う事になりました。

完成後には少し大きめの展示ベースをご用意させて頂き2台のフルディティールを並べて展示という構想です。

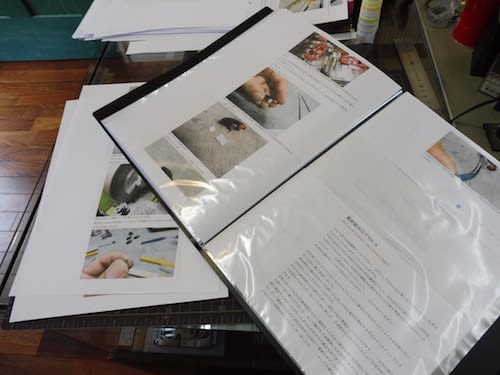

まずお客様から送って頂いたキットはアレナのキットでした、もちろんこれはプロポーションキットなのでこれにエンジンを入れて制作をするというのは手間がかかり過ぎますのでお客様に無用の出費をさせてしまう事になりますね。

仕様は Jeans Chicagoになる前の仕様はこの仕様だった様です。

そして Jeans Chicagoの仕様のキットです

この二つのキットで使えるのはデカールくらいでしょうか??

それにしてもちょっと勿体無い様な気がしますね~、何とかキットのデカールを温存出来る様な作り方をした方が良いのかな!?

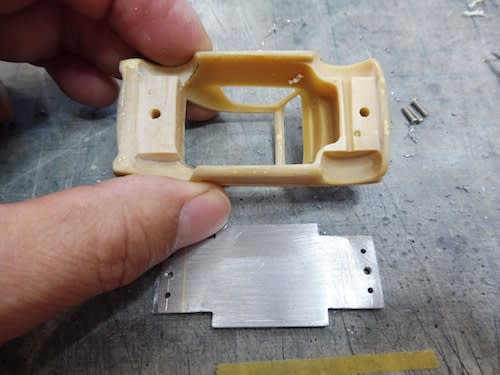

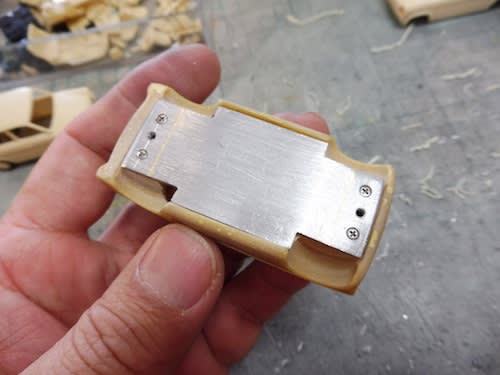

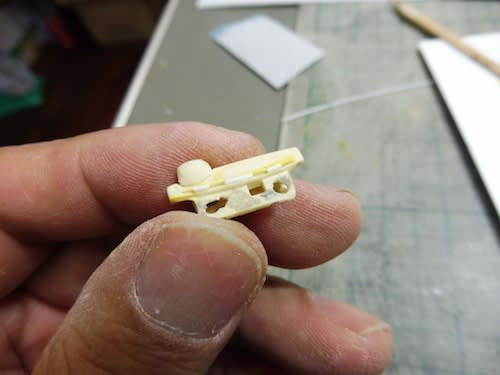

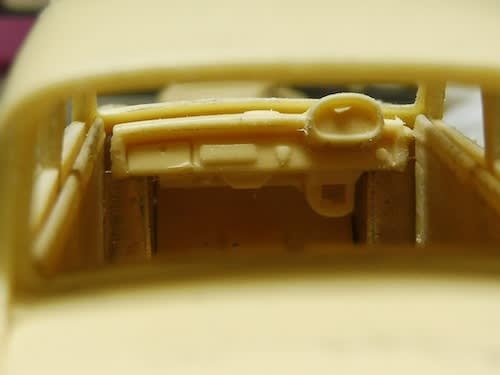

ベースとなるのはこのキットです。

こちらはレーシング43製のフルディティールキットです

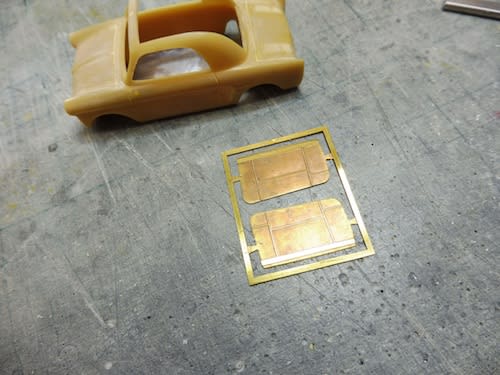

メイクアップのキットもレーシング43製のものですがあちらはモンテカルロなのでリアのオーバーフェンダーの形状が違いますね。

そしてこちらがメイクアップのフルディティールキットです。

ほら~!違いますよね。

このキットもなかなか入手が出来なくなっていましてお客様のEさんからお譲り頂きました。

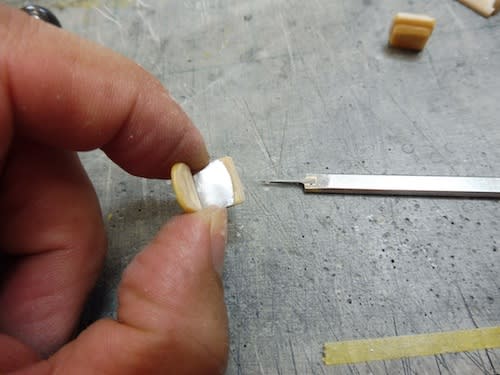

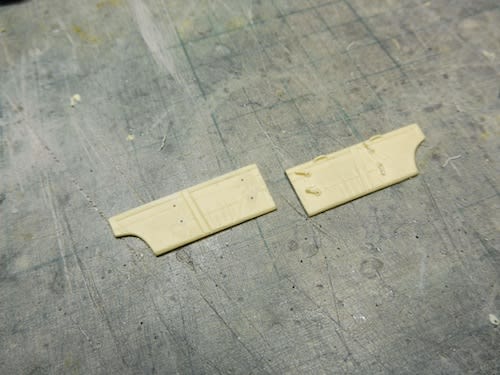

リアのフェンダーの形状が違いますが削って直します。

このエントリーがアップされる頃には・・・盛り上がっているかな(笑)

さて留守の間ですが新しいカテゴリーを追加致します。

先日までOscaDromosを制作していてやっと元に戻った所なのですが次々に制作を始めなければならない作品が有りましてね・・・

12月の前半に弾丸ツアーで上京してストラトスを見に行ったと言うエントリーを書いたのを覚えていらっしゃいますでしょうか?

いよいよアレを作ります。といっても時間がかかるフルディティールですからね・・・うちの奥さんにまた怒られそうです(笑)

次の作品はLancia Stratos Gr.4 Jeans Chicagoと名前をつけてカテゴリーを設けております。

今回の作品は実車をお持ちの方からのご依頼でこのカテゴリーの仕様ともう一台(正確には同じ車だそうです)JeansChicagoになる前の仕様の2台をご依頼頂いたものです。

当初は1台をプロポーションもう一台をフルディティールでと言うご希望だったのですが、3年間お待ち頂く間に両方共フルディティールでと言う事になりました。

完成後には少し大きめの展示ベースをご用意させて頂き2台のフルディティールを並べて展示という構想です。

まずお客様から送って頂いたキットはアレナのキットでした、もちろんこれはプロポーションキットなのでこれにエンジンを入れて制作をするというのは手間がかかり過ぎますのでお客様に無用の出費をさせてしまう事になりますね。

仕様は Jeans Chicagoになる前の仕様はこの仕様だった様です。

そして Jeans Chicagoの仕様のキットです

この二つのキットで使えるのはデカールくらいでしょうか??

それにしてもちょっと勿体無い様な気がしますね~、何とかキットのデカールを温存出来る様な作り方をした方が良いのかな!?

ベースとなるのはこのキットです。

こちらはレーシング43製のフルディティールキットです

メイクアップのキットもレーシング43製のものですがあちらはモンテカルロなのでリアのオーバーフェンダーの形状が違いますね。

そしてこちらがメイクアップのフルディティールキットです。

ほら~!違いますよね。

このキットもなかなか入手が出来なくなっていましてお客様のEさんからお譲り頂きました。

リアのフェンダーの形状が違いますが削って直します。