日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

公衆電話から長距離電話をかけるとき・・・何百円という10円玉を用意してから電話ボックスに・・・

そんな10円玉も、見てる間になくなり・・・

電話が切れた後のむなしさをヒシと感じた時代が懐かしくもあります。

それに引き換え、現在は無料通信アプリが当たり前となり、しゃべるよりも文字メッセージが当たり前・・・

私自身、数年前まで電話の方が多かったのですが・・・

日常的な小さなことであればLINEメッセージが当たり前に・・・随分と、様変わりしましたね。

ただ、今でもSkypeのビデオ通話の方が良いとは思いますが・・・

哀しいかな、私の知り合いにはスマホにSkypeアプリを入れてる人がいないんですね。

郷里の友人の場合は、大概、パソコンの電源を入れているのでいいのですが、

他の人たちには、顔を見ながら話したい時には、事前にパソコンの電源を入れるよう連絡するんです・・・

スマホにSkypeアプリを入れてくれたら、いつでもテレビ電話が可能なんですが、

LINEの方が簡単やと思うのか入れてくれないですね・・・

因みに、LINEのビデオ通話は映像が悪く音声も途切れがちになるし駄目ですね。

本日は、電話の時代からメールの時代さらにSNSと変わってきた

コミュニケーションに関する面白い記事を見つけました。

少々長いんですが、省略するよりすべて読んで頂いた方が面白いと思いましたので転載してみますね。

~以下、2月192日読売新聞朝刊より抜粋~

この数字には固定電話回線からのインターネット接続なども含むため、音声通話だけの推移ではない。一体、電話が減り始めたのはいつ頃なのか。

「2000年を超えてインターネットが本格的に普及し、減り始めたとみるべきでしょう」と、東京大の橋元良明教授(61)(コミュニケーション論)=写真=がいう。「パソコンでも携帯でもネットが出来るようになり、コストや利便性から電話はメールにとってかわられたんです」

確かに、メールが職場を変えたのを実感として覚えている。問い合わせ先をメールにすることで電話対応の負担が減り、相手が席に戻るまでかけ続ける苦労も無くなった。オフィスの静けさの一因だろう。

電話のポーズ。ところで彼氏の電話を待つことってある? 「ないです」「ない、ない」

「LINEです」。みんなくすくす笑い出した(東京都多摩市の大妻女子大で)=平博之撮影 新人研修を手がける産能マネジメントスクール(東京都目黒区)では近年、固定電話の使い方や言葉遣いに苦労する若者が目立つという。プロジェクトマネージャーの斎藤強さん(54)は、「今は、好きな子の家に『お父さんが出るかも』なんて緊張しながら敬語で電話することもないんだもんな」と納得する。

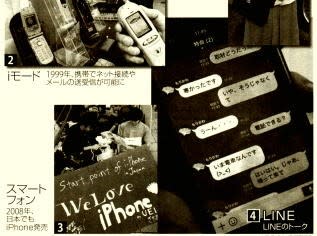

「無料通信アプリ」と説明されるLINEだが、よく使われるのは音声通話より、文字をやり取りする「トーク」(左の写真4)だ。「実は大学の授業も静かになったんです。スマホの中で『私語』(SNSのやり取り)が出来るからでしょう」と橋元教授。

電話は面倒。LINEなら『いまかけていい?』とか聞かなくて済むし、メールよりテンポがいい。無料だし」と1人が話した。夜、友達とメッセージのラリーが延々と続くという。今風の「長電話」だ。

だが、「何時間ぐらい続くの」と尋ねると、学生たちは「質問の意味が解らない」という顔をする。「『何時間』っていうか24時間つながってるんです。朝おはようとか、今やってるドラマがとか、その都度(LINEの文字で)会話します」

「もしもし」で始まり「さよなら」で区切りがつく電話とは全く違う感覚だ。

では電話はいつ使うのか。「遅刻したこと連絡が取れない時とか……」。最後の手段ってこと? みんながうなずいた。

文字に押され、話すコミュニケーションが衰えないのだろうか。「人間はそこまでヤワではない」というのが橋元教授の見立てだ。「『若い子が周囲と話さずスマホを見ていて不気味だ』という指摘を耳にしますが、暇つぶしの会話がスマホになっただけで、仲のいい同士はしゃべります。繊細な感情を伝えるには、声の力が大きいですから」

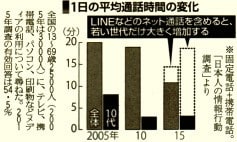

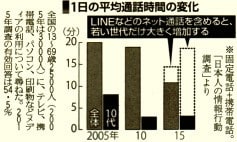

そんな若者の気分がにじむデータがある。「日本人の情報行動調査」は従来、固定電話と携帯電話だけを通話として集計していた。15年調査で初めてLINEなどのネット通話を含めたところ、10、20歳代だけ数字が跳ね上がった。「話したい気持ちはあるのでしょう。だから無料ならかけるんです」と橋元教授。

声の可能性を見るようで少しホッとする。学生に「LINEで『僕とつきあって』はアリ?」と聞いてみた。当然ながら全員が「イヤ」。電話もダメで「直接会って言って」。そうした感覚は昔と何ら変わらない。

それでも全体として、多くのやり取りが電話からLINEの文字になったのは確かだ。

それにしても、何と多くの時間と言葉がスマホに吸い込まれていることかと改めて驚く。

側にスマホがあるだけで、持ち主の注意力が低下する、という心理学の研究結果が最近、報告されていた。24時間つながるとは、スマホの向こうの誰かの存在を、常に感じて生きることでもある。

電話回線とともにプツッとつながりが切れた後の孤独は、それなりに貴重だったと、今気付く。

「ネットの普及前、現代人はもっと孤独でした。良くも悪くも。物心ついたときからスマホやインターネットがある世代は、コミュニケーション感覚や時間の使い方みたいなところまで、これまでと大きなギャップがあるんじゃないかと僕は思います」

昔は長電話が好きだったという宇野さんも、最近はめったにかけなくなった。

「電話って結構暴力的で、相手の時間も奪うし、かける側も重い。テレビを見ながら、移動しながらできる文字ベースのやり取りは、人間にとって軽いんです。20世紀のオフィスの状況なんて、『四六時中どこかから電話がかかる状態で、良く仕事で来たな』と思われるようになる可能性が高いと思いますね」

そんな10円玉も、見てる間になくなり・・・

電話が切れた後のむなしさをヒシと感じた時代が懐かしくもあります。

それに引き換え、現在は無料通信アプリが当たり前となり、しゃべるよりも文字メッセージが当たり前・・・

私自身、数年前まで電話の方が多かったのですが・・・

日常的な小さなことであればLINEメッセージが当たり前に・・・随分と、様変わりしましたね。

ただ、今でもSkypeのビデオ通話の方が良いとは思いますが・・・

哀しいかな、私の知り合いにはスマホにSkypeアプリを入れてる人がいないんですね。

郷里の友人の場合は、大概、パソコンの電源を入れているのでいいのですが、

他の人たちには、顔を見ながら話したい時には、事前にパソコンの電源を入れるよう連絡するんです・・・

スマホにSkypeアプリを入れてくれたら、いつでもテレビ電話が可能なんですが、

LINEの方が簡単やと思うのか入れてくれないですね・・・

因みに、LINEのビデオ通話は映像が悪く音声も途切れがちになるし駄目ですね。

本日は、電話の時代からメールの時代さらにSNSと変わってきた

コミュニケーションに関する面白い記事を見つけました。

少々長いんですが、省略するよりすべて読んで頂いた方が面白いと思いましたので転載してみますね。

~以下、2月192日読売新聞朝刊より抜粋~

近ごろ社内が静かだ。電話をする人が少ない。そういえば私用でもかけなくなった。周囲に聞くと「確かに」「私も」と。いつの間にこうなったのだろう。

最近、電話してますか?

※

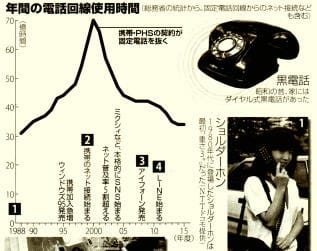

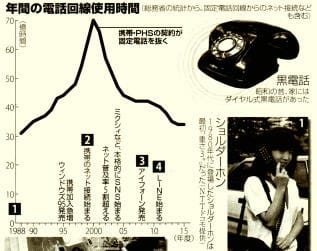

電話回線使用時間 当初は固定電話だけの数字だったが、その後、携帯電話や、インターネットと同じ仕組みでつながるIP電話が加算された。スカイプやLINEなど、電話番号が要らない通話は含まない。固定電話の回線を使ったインターネット接続は含むが、iモードなど、携帯電話のネット接続は入っていない。■ LINE「24時間」 ■ 通話は「最後の手段」 ■ 話したい気持ちはある

メール登場

まず、左上にある、国内電話回線使用時間※を示したグラフを見る。総務省(当時は郵政省)が統計を取り始めた1988年度には、年間31億時間で国民1人当たり1日4.1分だった。その後増え続け、2000年度の1日9.1分をピークに減少に転じた。15年度は4.4分だった。この数字には固定電話回線からのインターネット接続なども含むため、音声通話だけの推移ではない。一体、電話が減り始めたのはいつ頃なのか。

「2000年を超えてインターネットが本格的に普及し、減り始めたとみるべきでしょう」と、東京大の橋元良明教授(61)(コミュニケーション論)=写真=がいう。「パソコンでも携帯でもネットが出来るようになり、コストや利便性から電話はメールにとってかわられたんです」

確かに、メールが職場を変えたのを実感として覚えている。問い合わせ先をメールにすることで電話対応の負担が減り、相手が席に戻るまでかけ続ける苦労も無くなった。オフィスの静けさの一因だろう。

通信の進化が変えた「つながり方」

電話のポーズ。ところで彼氏の電話を待つことってある? 「ないです」「ない、ない」

「LINEです」。みんなくすくす笑い出した(東京都多摩市の大妻女子大で)=平博之撮影

静かな「私語」

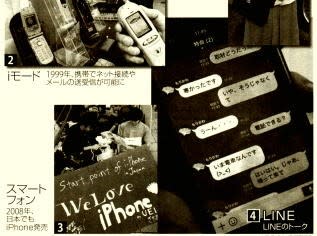

変化は仕事場だけではない。橋元教授のグループは1995年から5年ごとに、人がどんなメディアや通信手段を使うか、「日本人の情報行動調査」を続けている。仕事外も含め、電話をかける時間が、特に2010年から15年にかけて大幅に減った。「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の影響です。11年のLINE(ライン)登場が大きい」という。「無料通信アプリ」と説明されるLINEだが、よく使われるのは音声通話より、文字をやり取りする「トーク」(左の写真4)だ。「実は大学の授業も静かになったんです。スマホの中で『私語』(SNSのやり取り)が出来るからでしょう」と橋元教授。

告白は「会って」

若い人は実際、どんな風に電話やSNSと付き合っているのだろう、大妻女子大社会情報学部の小泉恭子教授(50)のゼミで、メディア文化を学ぶ3年生13人に、話し合ってもらった。

電話は面倒。LINEなら『いまかけていい?』とか聞かなくて済むし、メールよりテンポがいい。無料だし」と1人が話した。夜、友達とメッセージのラリーが延々と続くという。今風の「長電話」だ。

だが、「何時間ぐらい続くの」と尋ねると、学生たちは「質問の意味が解らない」という顔をする。「『何時間』っていうか24時間つながってるんです。朝おはようとか、今やってるドラマがとか、その都度(LINEの文字で)会話します」

「もしもし」で始まり「さよなら」で区切りがつく電話とは全く違う感覚だ。

では電話はいつ使うのか。「遅刻したこと連絡が取れない時とか……」。最後の手段ってこと? みんながうなずいた。

文字に押され、話すコミュニケーションが衰えないのだろうか。「人間はそこまでヤワではない」というのが橋元教授の見立てだ。「『若い子が周囲と話さずスマホを見ていて不気味だ』という指摘を耳にしますが、暇つぶしの会話がスマホになっただけで、仲のいい同士はしゃべります。繊細な感情を伝えるには、声の力が大きいですから」

そんな若者の気分がにじむデータがある。「日本人の情報行動調査」は従来、固定電話と携帯電話だけを通話として集計していた。15年調査で初めてLINEなどのネット通話を含めたところ、10、20歳代だけ数字が跳ね上がった。「話したい気持ちはあるのでしょう。だから無料ならかけるんです」と橋元教授。

声の可能性を見るようで少しホッとする。学生に「LINEで『僕とつきあって』はアリ?」と聞いてみた。当然ながら全員が「イヤ」。電話もダメで「直接会って言って」。そうした感覚は昔と何ら変わらない。

それでも全体として、多くのやり取りが電話からLINEの文字になったのは確かだ。

「誰かと だらだら」かなえた

評論家

宇野常寛さん 38

SNSがいい用件と、だめなこと。違いはどこにあるのか。若者の文化、コミュニケーションに詳しい宇野常寛さんを訪ねた。

◇

「中身のある会話をじっくりしたいという欲望と、誰かとだらだらつながっていたいという欲望は別のものです。後者の欲望は、相手と時間空間を共有しなくても、適当なタイミングで返信が来て、繋がっていることが確認できれば十分。その欲望を、LINEがかなえてくれたんです」孤独な時間 貴重だった

新たな通信方法を手にするたび、私たちは「だれと何をどんなふうに伝え合いたいか」で、コミュニケーションを仕分けてきたのだろう。だから、電話でなければ駄目な用件だけを残し、多くのやり取りがメールになり、SNSになった。それにしても、何と多くの時間と言葉がスマホに吸い込まれていることかと改めて驚く。

側にスマホがあるだけで、持ち主の注意力が低下する、という心理学の研究結果が最近、報告されていた。24時間つながるとは、スマホの向こうの誰かの存在を、常に感じて生きることでもある。

電話回線とともにプツッとつながりが切れた後の孤独は、それなりに貴重だったと、今気付く。

(暁)

「ネットの普及前、現代人はもっと孤独でした。良くも悪くも。物心ついたときからスマホやインターネットがある世代は、コミュニケーション感覚や時間の使い方みたいなところまで、これまでと大きなギャップがあるんじゃないかと僕は思います」

昔は長電話が好きだったという宇野さんも、最近はめったにかけなくなった。

「電話って結構暴力的で、相手の時間も奪うし、かける側も重い。テレビを見ながら、移動しながらできる文字ベースのやり取りは、人間にとって軽いんです。20世紀のオフィスの状況なんて、『四六時中どこかから電話がかかる状態で、良く仕事で来たな』と思われるようになる可能性が高いと思いますね」