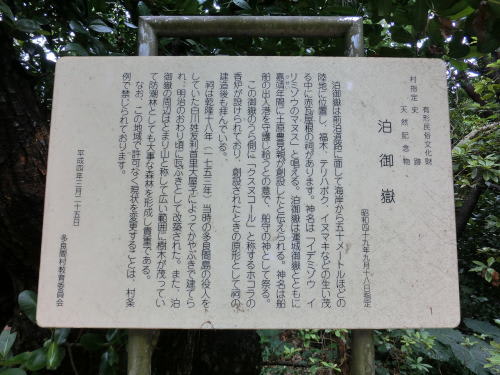

組踊をつくった 「 玉城朝薫の墓 」

亀甲の石がきれい組まれている

前田トンネルの上に玉城朝薫の墓がある

首里の末吉公園にある 「 劇聖・玉城朝薫生誕三百年記念碑 」

孔子廊の横にある「 沖縄芝居顕彰碑 」

沖縄県浦添市前田にある国際センターの近くに玉城朝薫の墓がある。

玉城朝薫 ( たまぐすく ちょうくん、康熙23年8月2日 ( 1684年9月11日 ) ~

雍正12年1月26日 ( 1734年3月1日 ) ) は、琉球王国第二尚氏王統の人。

向氏辺土名殿内十世で唐名は向受祐 ( しょうじゅゆう ) 、童名を思五郎といい、

尚真王の三男:尚韶威・今帰仁王子朝典の後裔。

中国からの冊封使をもてなすために踊奉行に1718年任命された。

奉行職就任後は翌年の重陽の宴にあたり初めて組踊を創作し、上演した。

また歌三線にもすぐれ、湛水流を向日長・新里親方朝住に学び、

それを子の向廷瑛・奥平親雲上朝喜に伝えた。

なお朝薫が創作した組踊は朝薫の五番とよばれ、

「執心鐘入(しゅうしんかねいり)」「銘苅子(めかるしぃ)」「孝行之巻(こうこうのまき)」

「女物狂(おんなものぐるい)」「二童敵討(にどうてきうち)」がそれである。

玉城朝薫の墓は正確には玉城朝薫個人の墓ではなく、

朝薫を含む向氏辺土名殿内の歴代墓(家族墓)である。

辺土名殿内は、琉球王国末期には

国頭間切(現・国頭村)辺土名村の脇地頭(一村の領主)を務めたが、

玉城朝薫存命の頃は、玉城間切(現:南城市(玉城地区)) の

総地頭職の地位にある大名家であった。

墓の概観は、亀甲墓の祖型をなすといわれる独特な形をしている。

屋根は戦災で消失したが、戦前の写真から亀甲形ではなく、

羽地朝秀の墓同様、かまぼこ形をしていたことが明らかとなっている。

墓室正面の左右に拡がる袖石(に相当する石垣)は、

亀甲墓のような屏風状に直線が折れ曲がる形式ではなく、

緩やかな弧状を描きながら左右に拡がっている。

墓口前には、幅48センチメートルのサンミデー(供物台)があり、

墓口から約5メートル先には、墓庭を区切る縁石が外へ少し張り出しながら弧状に敷かれており、

袖石とこの縁石に囲まれた墓庭部は撥(ばち)のような形をしている。

墓庭は縁石部から外側より一段高く形成されている。

墓庭の更に先には石段があったと推定されるが、戦災で消失している。

袖石の外側には一段低くなった石垣が少し続いているが、これも戦災で失われたのか、

途中で左右非対称に途切れている。

墓庭の外には石碑の台座が残されているが、碑身は戦災で失われている。

墓室内部は、幅2.39メートル、奥行き2.73メートル、

面積6.52平方メートルで、およそ4畳半の広さである。

室内の壁は相方積みによる石壁(石材は琉球石灰岩)である。

宜野湾御殿の墓のように漆喰で化粧はされていない。

天井の高さは約1.8メートルで、天井を支えるために四本の石柱が墓室内に設置されている。

このタイプは「摩文仁家の墓(摩文仁御殿の墓)」と同様で、珍しい構造である。

石柱頭には二本の石梁を渡し、天井石版を支えている。

天井石版は「ニービの骨(細粒砂岩)」製である。

墓室正面奥には幅62センチメートル、高さ70センチメートルの石棚があり、

玉城朝薫の厨子甕(蔵骨器)もそこに置かれていた。

この石棚の更に奥に幅78×奥行き70センチメートルの小さな玄室があり、

その中には遺骨がそのまま葬られている。

墓室内から厨子甕は、合計24、5基確認されているが、

戦災で墓室の一部が破壊され、そこから土砂が流れ込んだために破損した厨子甕もあり、

正確な総数は不明である。

内訳は、石製家型厨子が一つ、他はすべて陶製厨子甕である。

陶製はすべて甕型で御殿型(家型)は一つも含まれていない。

玉城朝薫の厨子甕はマンガン掛け厨子甕である。朝薫の厨子甕も含め、

かつて総地頭家であった名家にしては全体に質素である。

他に墓室内から墓中符が一つ見つかっているが、造墓年などは書かれていない。

玉城朝薫旧墓「一ツ墓」玉城朝薫は首里石嶺町にあった、

俗に「一ツ(一人)墓」と呼ばれる個人墓に葬られていた。

1899(明治32)年に前田の墓の厨子甕整理が行われたらしく、

その際に石嶺の墓から朝薫の厨子甕が移葬されたと推測されている。

移葬後、一ツ墓は空き墓となったが昭和初期まではまだ残っていた。

王国時代、個人墓はハンセン病患者など特殊な事例に限られており、

朝薫が個人墓に葬られたのは当時としては異様な出来事であるが、

なにゆえそうなったのかは不明である。

また、厨子甕の銘書から洗骨が死後71年後の1805(嘉慶10)年であったことが判明しているが、

これも通常の洗骨年(3~7年)から考えると異例である。

玉城朝薫の墓は、亀甲墓の祖型をなす墓と位置づけられているが、

造墓年は護佐丸の墓(1686年)や伊江御殿墓(1687年)より以前であったのか、

正確には分かっていない。

沖縄戦で墓本体の上半分が吹き飛ぶなど、大きな被害を受けた。

1988(昭和63)年に本格的な発掘調査が行われ、

1995(平成7)年に浦添市の史跡に指定された。

2005(平成17)年、修復工事が行われ往時の姿によみがえった。