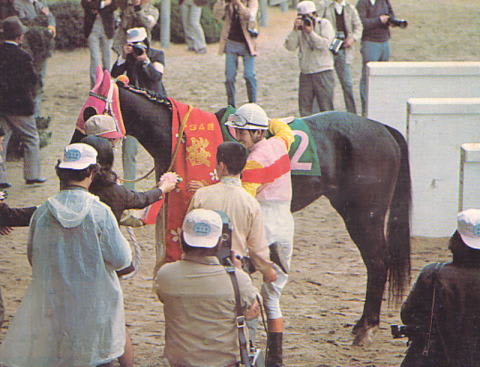

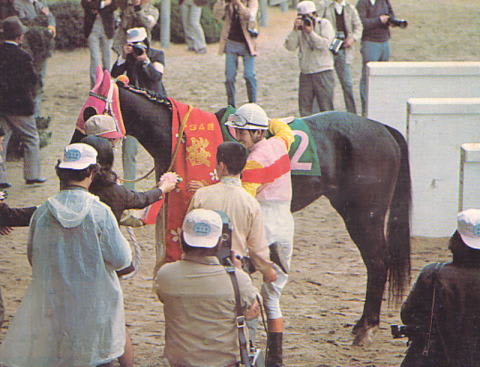

タカエノカオリで桜花賞を勝った騎手時代の武 邦彦

武 邦彦は、騎手時代 「 ターフの魔術師 」 として、

当時、福永洋一と一世を風靡したスタージョッキーである。

夕べ甲子園球場で行なわれた阪神とソフトバンクの交流戦で、

ネット裏の一番前の席で、見たような人がテレビの画面に写っていた。

最初は 「 ひょっとしてタケクニ? 」 と思って見ていたら、

誰かに感付かれたのだろうか?しばらくして白い服から黒のジャンパーに帽子を被って

いでたちを変えて来た。

息子の武 豊も阪神ファンだと聞いていたので、こうして観戦に来ても不思議ではないが、

思わぬ場所での拝見に感動してしまった。

武邦彦といえば、ロングエース、キタノカチドキなどの馬を思い浮かべるが、

一度きりの騎乗で桜花賞馬へと導いたタカエノカオリを思い出す。

タカエノカオリよ

君の母タカエミドリは

君を産んですぐ他界

君は祖母の乳を呑んで育ったという

タカエノカオリよ

君は知っていただろうか

長身痩躯のひとりの男が君を見ていたことを

そんなタカエノカオリの詩が頭をよぎった。

母タカエミドリはタカエノカオリを生んで3ヵ月後に、腸ねん転のためこの世を去っている。

かたときも母親から離れず、乳房にむしゃぶりついて戯れ遊んでいた毎日。

しかし、その母親が突然、目の前から姿を消してしまったのである。

空腹に耐えられず毎夜泣き明かしてきたタカエノカオリ。

自分の子どもにしか乳を飲ませない動物の習性は、サラブレッドも同じである。

なんとかならないものか、飛渡さんは 「 ダメだろうが試してみよう 」 と、

祖母ミツコの乳を飲ませることを考えた。

それはタカエノカオリのボロ(ふん)を祖母の体にこすりつけ、

ミツコの子どものボロをカオリにこすりつけて、そばに近づけた。

祖母の下腹にもぐり込んで乳房に飛びついていったカオリ。

最初はけげんそうな顔つきで一、二度振り返った祖母ミツコだが、

それ以上はなにもなく、祖母はわが子と孫娘の2頭に乳を与え、

カオリは祖母の乳を飲んで元気に育ってきたという。

しかしこんな悲しい生い立ちだけではなく、タカエノカオリは生まれた時から、

右のうしろ脚がねじれていて、競走馬として走るのは難しいだろうと言われてきた。

脚が曲がっていては買い手もつかない。

3歳(現2歳)の春になっても入厩先も決まらず、ひとり寂しく牧場にとり残されてきた。

そんなある日、期待されて中山競馬場の佐々木猛厩舎に入っていた飛渡オーナーの愛馬タカエノハナが、

一度ならず二度、三度と調教中に騎乗者を振り落とし、“これではレースに使えない”と牧場へ帰されてきた。

その代わりにと競馬場へ送り込まれたのがタカエノカオリだった。

その馬が長身痩躯なひとりの騎手の手綱に操られ、

ピニー、ユウダンサーズ、サクライワイの内からスルスルと抜けて桜花賞の栄誉に耀いた。