百貨店の従業員食堂兼休憩室が舞台になる。そこにやってくる従業員たちのドラマが描かれる。そこから生じる群像劇、かと思った。だけど、群像劇ではない。彼らは個々にここにいて必要以上には他者と関わらない。静かに時を過ごす。そして、仕事に戻る。会話がないわけではないけど、それが1本のお話としてつながっていくわけではない。では、短編連作スタイルなのか、と言われるとそうでもない。もっと淡いのだ。小さなお話の連鎖と呼ぶにはあまりに心許ない。ささやかなスケッチの域を出ない。淡い印象のまま、心のどこかに留まることもなく消えていくほどに。いったいこのお芝居はどこに向かうのだろうか、と心配になるほどだ。

コロナ後の世界が舞台だ。今から数年後。コロナはとりあえずは終息したけど、世の中の混乱は収まるわけもない。マスクは必要だし、百貨店の利用者は減り、ここはあと3年後に閉鎖されることが決まっている。急にではなく、徐々に変わる。そして、今すぐにではないが、確実に終わる。終末に向けてのカウントダウンはもう始まっている。老舗の百貨店、みんなに愛されて、ずっとここにあり続けた、これまでは。

この百貨店の最後に向かう時間を描く芝居なのかと思って見始めたのに、そうではなかった。少し驚く。お話のテーマはそういう大きなことではなく、ここに集うひとりひとりのそれぞれの事情を描くことにあった。今ある現状の中で、彼ら、彼女らが何を思い、どこに向かうのかがさりげなく示される。

冒頭の警備員と彼の恩師である小学校時代の先生とのエピソードが、思い返せばすべてを象徴していたことに、最後まで見たときに気づく。閉店後の見回りで、この休憩室に来ると、そこにはあの頃のままの先生がいる。いや、あれから何十年かが過ぎているから、あの頃のままではないはずなのだ。でも、彼にはあの頃のままにしか見えない。だって、あれから彼はたぶん先生に会っていないから、今の先生は知らない。幽霊だと思った。死者がここにやってきて、彼と言葉を交わす。芝居のなかで彼女は随所に現れる。そして、ここに集う人たちを見守る。彼女の姿が見える人もいるけど、ほとんどは見えていない。あっ、これは『ベルリン、天使の詩』の天使ではないか、と気づく。

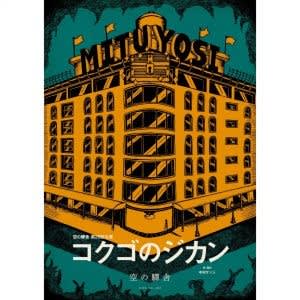

この百貨店の再生を目指すドラマだと勝手に思っていた。存亡の危機にある古き良きデパート大食堂の再生を描く坂井希久子の『たそがれ大食堂』のような。でも、中村ケンシの描こうとしたものはまるでそうではない。ひとりひとりが今ある現実を受け止め、そこで何をしようとするのかが描かれるどこにでもあるような普遍的なドラマだ。だから、舞台は別に百貨店でなくてもいい、くらいにさりげない。だけど、ずっとあると思っていた特別な場所が時代とともに消えていく切なさ、その象徴として百貨店という設定は悪くない。(この百貨店のモデルが三越北浜店だったのには、驚いた。なんだか懐かしくて。しかも三越劇場のことなんて、あんなにもお世話になったのに、しばらく忘れていたので、その事実はショックだった。大切なことも人は忘れていくのか)

定年まで待たずに、せめて3年後の閉店を待たずして退職していく職員のエピソードが一番身近で心に沁みた。親の介護のため、という名目だ。深い事情は描かれない。彼の中での葛藤も描かれない。たくさんのエピソードのひとつとしてこれもまた、さりげなく描かれる。小学生の子供の子育てに悩む職員もいる。みんながそれぞれの問題を抱えて、ここで働いている。中村さんが描きたかったのは、そこにある。深追いするでもなく、ただのスケッチでもなく、丁寧に大切にひとつひとつの事情を見つめていく。何もできない幽霊(天使)のような女の存在が、この作品全体を支える。彼女は特定の「誰か」ではなく、「誰も」、なのだ。

ここには怒りはない。以前の中村さんならもっと激しく厳しく告発するような芝居を作ったことだろう。でも、今はそうはしない。とても暖かく優しい。だが、それは諦めではない。いろんなことを受け入れて、その先に向かうことを大事にする。これはそんな芝居だった。