8月第一週目の日曜日は、夏蝉ではなく、ざあぁという雨音で目が覚めました。なかなか梅雨が明かない今年の夏ですが、それでもブログの更新をし出す頃には、空も薄っすらと晴れ化粧です。街には元気な蝉の声が溢れ出しました。ほんの少しの時間の流れで、うな垂れていた街が何やら元気になってきたようです。

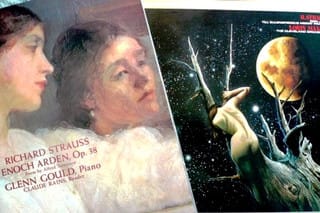

いつも更新作業をするときは、音楽を流していますが、きょうは珍しくリヒャルト・シュトラウスを選びました。このところの様々な鬱陶しさを払い退けたい、そんな私の心理状態を表しているようです。手にとったレコードは、交響詩「ドン・ファン」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」(ロリン・マゼール指揮、グリーヴランド管弦楽団)です。1979年5月の録音です。アナログからデジタル録音方式に切り替わった時期のLP、ということはCDが登場する直前でしょうか。チラシには「レコード製造技術の限界への追及から生まれた素晴らしい音質のレコード」とあります。

LPレコードの音質の限界に挑戦する人がいる。その一方で、その限界を見抜いていち早くデジタルという新技術をもってLPに変わるものを作ろうと苦心する人がいる。その熾烈な競争にLPは破れた。こうして時代は次のステージに進んでいくのでしょう。

でも、私は究極の音質にこだわることはしません。このアナログのLPで十分に音楽を楽しんでいる。強がりを言えば、CDとは異なる音の温かさに惚れこんでいる。思い出したように、オーディオショップの試聴室に入ることがありますが、何か違和感を覚えて出てしまいます。まぁ、人それぞれなんでしょう。

リヒャルト・シュトラウス。そう、それほどに意識して聴いてきたわけではありませんが、グスタフ・マーラーと同世代人。ワーグナー亡きあとを継いだ後期ロマン派の人々です。時代的には19世紀後半から第一次世界大戦までの時代。南方熊楠がイギリスにいて、毎日、大英博物館で勉強していた時代に、彼らは活躍したのです。果たして熊楠はコンサートに出かけたのでしょうか。出かけたとすれば、どういう印象をもったのか知りたいものです。

この頃は、時代の大きな転換期でもあります。新しい時代への大きな期待とニヒリズムが混在する時代です。「伝統的な既成の秩序や価値」を見つめ直す、あるいは否定するという点では大きな違いはないのでしょうが、人が「生きる」ことに新しい意味を見出すのか見出さないかという点で人々の考え方が揺れ動いた時代でありました。そう考えると、今にも共通する課題があるような気がしないでもありません。

きょうはシュトラウスの交響詩を聴きながらのブログ更新となりましたので、些か内省的な仕上がりになってしまいしたが、気がつけば、空はますます青さを増し、夏蝉の声はますます力強さを増しています。そろそろ梅雨明け宣言でしょうか。いよいよ暑い夏の始まりです。そして、この暑い夏に59歳を迎えます。

いつも更新作業をするときは、音楽を流していますが、きょうは珍しくリヒャルト・シュトラウスを選びました。このところの様々な鬱陶しさを払い退けたい、そんな私の心理状態を表しているようです。手にとったレコードは、交響詩「ドン・ファン」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」(ロリン・マゼール指揮、グリーヴランド管弦楽団)です。1979年5月の録音です。アナログからデジタル録音方式に切り替わった時期のLP、ということはCDが登場する直前でしょうか。チラシには「レコード製造技術の限界への追及から生まれた素晴らしい音質のレコード」とあります。

LPレコードの音質の限界に挑戦する人がいる。その一方で、その限界を見抜いていち早くデジタルという新技術をもってLPに変わるものを作ろうと苦心する人がいる。その熾烈な競争にLPは破れた。こうして時代は次のステージに進んでいくのでしょう。

でも、私は究極の音質にこだわることはしません。このアナログのLPで十分に音楽を楽しんでいる。強がりを言えば、CDとは異なる音の温かさに惚れこんでいる。思い出したように、オーディオショップの試聴室に入ることがありますが、何か違和感を覚えて出てしまいます。まぁ、人それぞれなんでしょう。

リヒャルト・シュトラウス。そう、それほどに意識して聴いてきたわけではありませんが、グスタフ・マーラーと同世代人。ワーグナー亡きあとを継いだ後期ロマン派の人々です。時代的には19世紀後半から第一次世界大戦までの時代。南方熊楠がイギリスにいて、毎日、大英博物館で勉強していた時代に、彼らは活躍したのです。果たして熊楠はコンサートに出かけたのでしょうか。出かけたとすれば、どういう印象をもったのか知りたいものです。

この頃は、時代の大きな転換期でもあります。新しい時代への大きな期待とニヒリズムが混在する時代です。「伝統的な既成の秩序や価値」を見つめ直す、あるいは否定するという点では大きな違いはないのでしょうが、人が「生きる」ことに新しい意味を見出すのか見出さないかという点で人々の考え方が揺れ動いた時代でありました。そう考えると、今にも共通する課題があるような気がしないでもありません。

きょうはシュトラウスの交響詩を聴きながらのブログ更新となりましたので、些か内省的な仕上がりになってしまいしたが、気がつけば、空はますます青さを増し、夏蝉の声はますます力強さを増しています。そろそろ梅雨明け宣言でしょうか。いよいよ暑い夏の始まりです。そして、この暑い夏に59歳を迎えます。