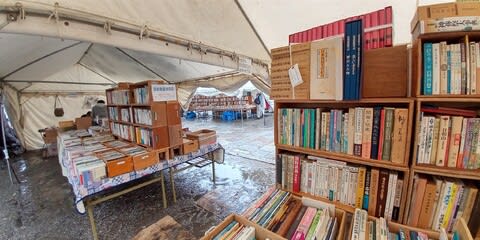

朝のお散歩で立ち寄ったお不動さんには、玄関口に菊の花が飾られていました。第五十候寒露次候「菊花開」。NPO関連の用事でバタバタしているうちに、菊が咲き始める季節を迎えました。来週には蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)、キリギリスが戸口で鳴くの意。なんとなく季節の移り変わりを感じます。........今朝、庭に咲くシュウメイギクをテーブルに飾ってみました。でも、シュウメイギクはキクの仲間ではなくアネモネの仲間なんだそうです。 そんななか、先週末に第22回四天王寺秋の大古本祭りに行ってきました。それも雨の中を。小降りとは言え、やっていないかもしれないと思いつつ四天王寺に向かうと、なんと各店舗ともテントの中で営業していました。さすが大阪商人です。テント内の限られたスペースにずらりと古本は並んでいました。雨にもめげずにやってきた古本ファンが思い思いに品定めです。

そんななか、先週末に第22回四天王寺秋の大古本祭りに行ってきました。それも雨の中を。小降りとは言え、やっていないかもしれないと思いつつ四天王寺に向かうと、なんと各店舗ともテントの中で営業していました。さすが大阪商人です。テント内の限られたスペースにずらりと古本は並んでいました。雨にもめげずにやってきた古本ファンが思い思いに品定めです。 なぜ古本祭りに拘るのか。少し考えてみました。すっと浮かんできた言葉は「出会い」でした。市中の書店では、探しやすく分野別に新刊本が配架されています。目的の本を探すのは比較的容易です。最近は所蔵検索端末もありますから、あっという間に見つけることができます。

なぜ古本祭りに拘るのか。少し考えてみました。すっと浮かんできた言葉は「出会い」でした。市中の書店では、探しやすく分野別に新刊本が配架されています。目的の本を探すのは比較的容易です。最近は所蔵検索端末もありますから、あっという間に見つけることができます。

ところが古本祭りの場合は違います。大雑把に分類はされているようですが、多くはただ漫然と並んでいます。ということは、何か目的をもって選書するのは時間がかかります。お店の棚を丁寧に眺めていく必要があります。そんなとき偶然に出会った本、何かしら私に読んでほしいと訴えている本。そんな本との出会いがあります。これが古本祭りの醍醐味でしょうか。 私の本棚に並んでいる鶴見和子曼荼羅(全9巻)などは、様々な古本祭りを渡り歩いて1冊ずつ手に入れたものです。それだけに思い入れもあります。今回は、平山郁夫著「絵と心」と与田準一著「青い鳥、赤い鳥」を連れて帰りました。いずれもずいぶん前の本になりますが、その時々の時代風景を思い描きながら楽しく眺めています。

私の本棚に並んでいる鶴見和子曼荼羅(全9巻)などは、様々な古本祭りを渡り歩いて1冊ずつ手に入れたものです。それだけに思い入れもあります。今回は、平山郁夫著「絵と心」と与田準一著「青い鳥、赤い鳥」を連れて帰りました。いずれもずいぶん前の本になりますが、その時々の時代風景を思い描きながら楽しく眺めています。 そう言えば、今回の古本祭りでニッパー君(ビクター犬)に出会いました。古本が並ぶ棚の上にそっと置いてありました。値段を見てびっくり。200円とあります。同じようなニッパー君を骨董市で2000円で購入したことがありましたから、お店のお兄ちゃんに値段を確かめたほどでした。これで私の手元には大から小までの4匹のニッパー君が揃いました。今回連れて帰ったのは左から二番目のニッパー君です。

そう言えば、今回の古本祭りでニッパー君(ビクター犬)に出会いました。古本が並ぶ棚の上にそっと置いてありました。値段を見てびっくり。200円とあります。同じようなニッパー君を骨董市で2000円で購入したことがありましたから、お店のお兄ちゃんに値段を確かめたほどでした。これで私の手元には大から小までの4匹のニッパー君が揃いました。今回連れて帰ったのは左から二番目のニッパー君です。 静かに雨が降る古本祭りでしたが、その日は2時間ほど見て回りました。そして今日からは、天神さんの古本祭りが開幕しますが今回は見送りです。今月下旬から始まる京都「百万遍知恩寺秋の古本祭り」で今年の納めにしようかと思っています。

静かに雨が降る古本祭りでしたが、その日は2時間ほど見て回りました。そして今日からは、天神さんの古本祭りが開幕しますが今回は見送りです。今月下旬から始まる京都「百万遍知恩寺秋の古本祭り」で今年の納めにしようかと思っています。