清明 雁北へ帰る 候となりました。

それにしても今年は春嵐が吹き荒れて、北に帰る鳥たちも苦労の多いことでしょう。

春には「雁風呂」という、

青森県津軽地方に伝わる民話にもとづく季語があるそうです。

この地方では、

秋に海を渡ってくるとき、雁は、海面に浮かべて羽を休めるための木片や小枝をくわえて飛び

無事に浜辺に辿り着くと、その枝をはじめて嘴から落とすと言われているそうです。

そして、次の春、また同じ枝を拾って北へ帰るというのです。

けれど、浜には毎年必ずまだ残っている小枝や木片があり、それは冬の間に捕らえられたりして命を落とした雁の物だろうと思われ、、、

辺りに住む人々はその枝を拾い、風呂を焚き、この時期に雁の供養にする習わしがあるということです。

雁風呂の煙とどかぬ北の天 金子野生

何とも日本人らしい、そして北国の春を見事に連想させる言葉だろうと感じいります。

佐橋が何度か東京や関西にお邪魔して、新しい作品を仕入れて参りましたので、

ひと段落着く頃に、準備を整え皆さまにも、ご紹介をさせて頂こうと思って居りますが、

お留守番をしながら、皆様に書かせて頂く絵葉書を選ばせて頂いていて

まじまじと

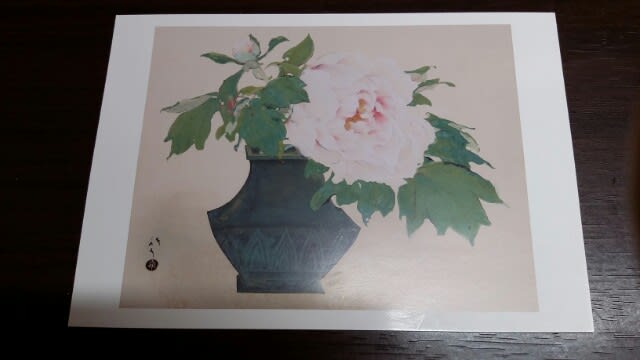

この川端龍子の「花王」という作品を鑑賞いたしましたので、ここでご紹介させていただきますね。

牡丹の花はその大きさから「花王」と呼ばれることがあります。

この龍子のボタンを見たとき、何と牡丹らしい牡丹であろう!と感心致しました。

仕事柄、本物の牡丹よりも、画家の描く牡丹を数多く見て参りましたが、

「あぁ、牡丹か…」と思うほどで。。なかなか描かれた花に迫ろうとする気持ちは生まれて参りませんでした。

けれど、この牡丹は、竹内栖鳳の「獅子=ライオン」を連想させるほど立派で、堂々とし、そして

花王である牡丹としての哀しみも備え、大変美しいと感じられました。

龍子の作品の魅力は、下描きをしないということ。

直観的に筆を運び、対象の美しさを瞬時に画面におさめる事。

それに尽きると思います。

龍子のこの筆運びに見合う題材と、そうでない題材があろうかと思いますが、、

牡丹はまさにぴったりで、またこのタイトルの「花王」が作品をさらに生き生きとさせる気が致します。

「その花を名前で呼び始めた瞬間に、人はその花を見るのをやめてしまう。」と

確か小林秀雄が言っていたと思いますが、

その花の名前の先の先まで花を見て、絵を描く画家はほんのわずかであるということを

この頃つくづく思い知らされます。

浜辺に小さな枝を拾い、空を行く雁に思いを馳せる美しい心を

本当に美しい絵から取り戻したいと切に願います。