明日とお伝えしておきながら記事の更新が大変遅くなってしまいました。

今週は佐橋の残した宿題のうち、私にとって二番目くらいに気の重かったことについて、一応の解決を得ることができましたので大変ホッとし、そのあとはずっとボ~っと過ごしてしまっていました。

店主であり夫である佐橋に守られながら、ずっと引きこもり気味に生きてきたのに、それがいきなり社会の矢面に立たせられると「即断」ができず、ついズルズルと問題を引きずってしまうということが多いものです。特に諸問題の対象にお相手がいる場合、こちらのズルズルを見透かされてしまい余計にズルズルに持ち込まれてしまうことも多くあります。

こうして社会的には反省と自己嫌悪の連続の一年でしたが、まぁ、それでも何とか私的な人生においては少しづつ前に進んでいるように思っているのでそれですべて良しとしようと思います。

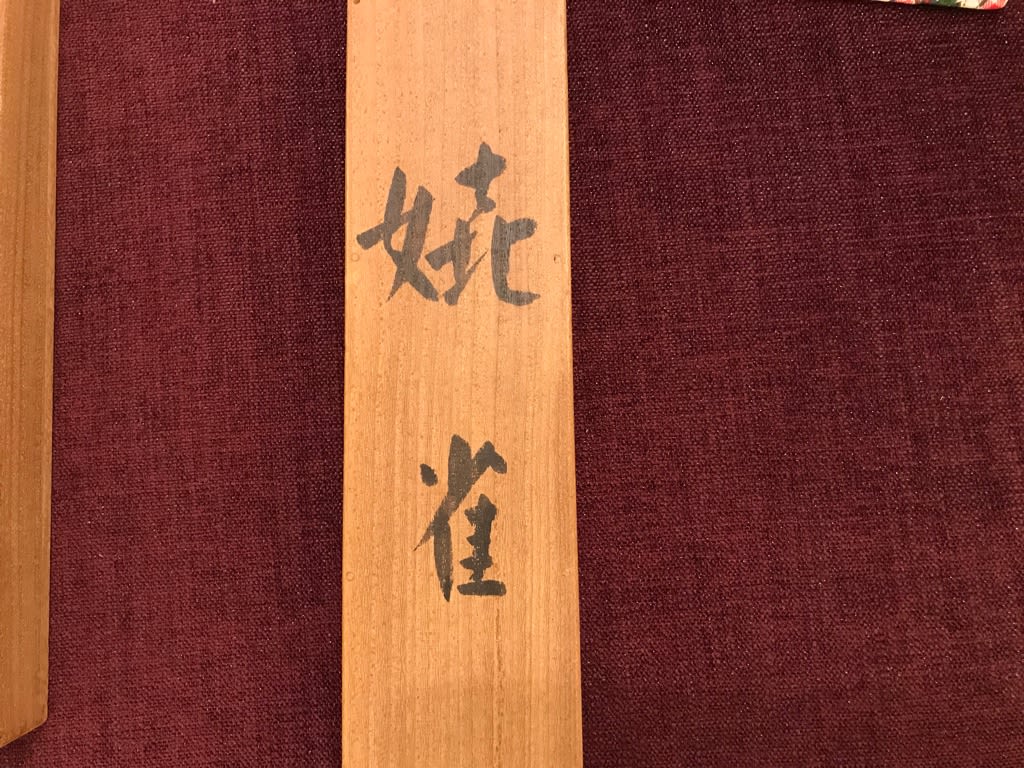

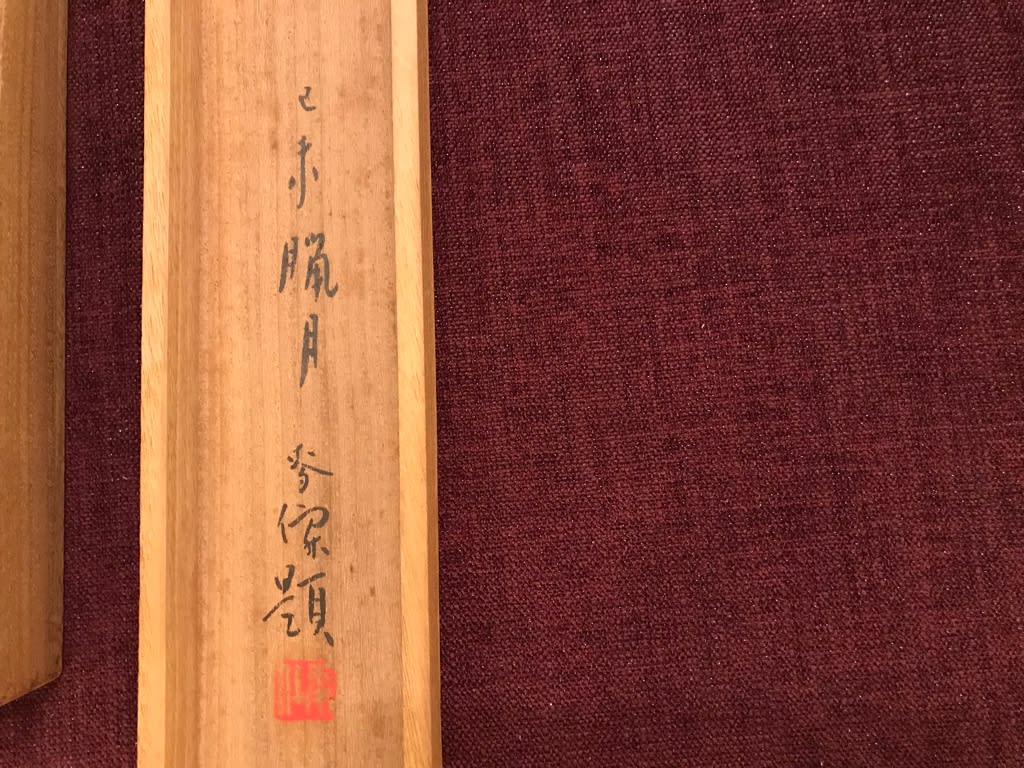

さて、現在の店内の展示作品のご紹介も残りもわずかとなりました。また気ままに書かせていただこうと思います。

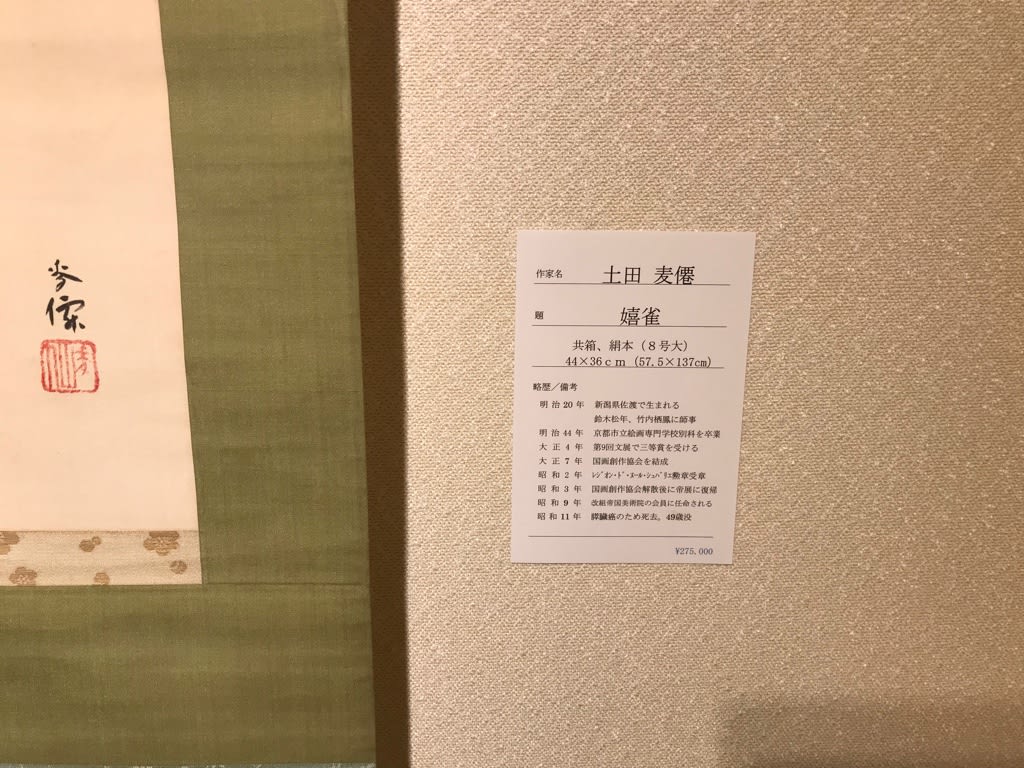

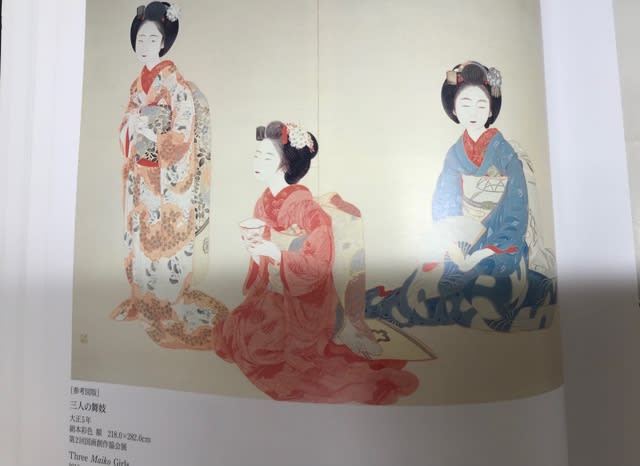

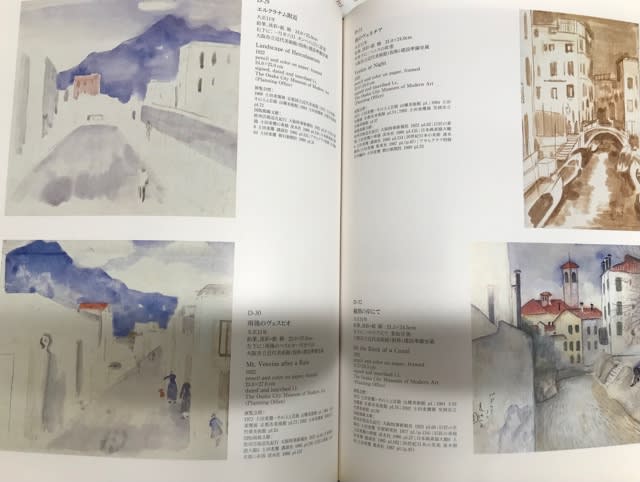

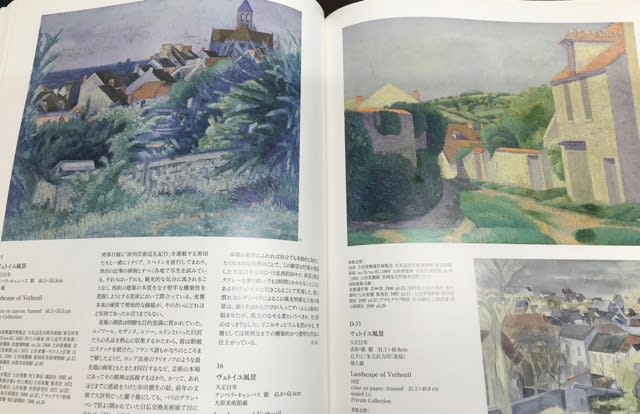

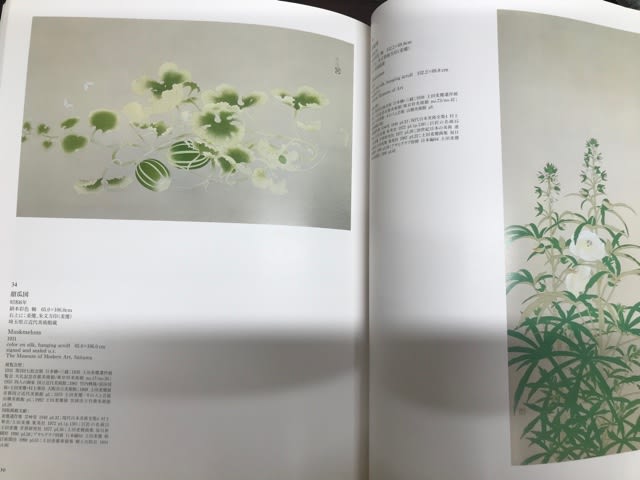

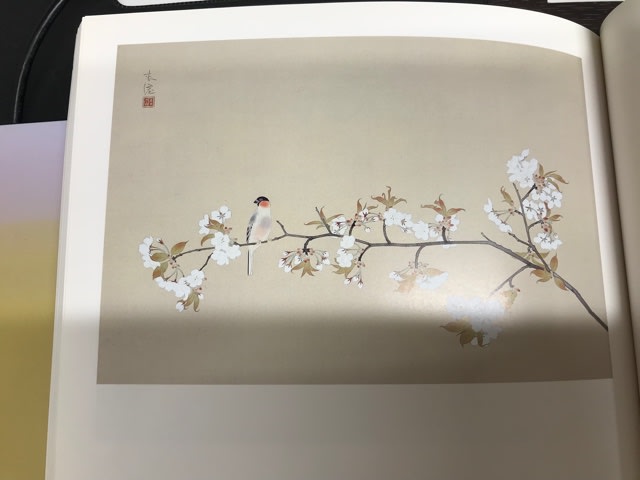

土田麦僊は、まず国画創作協会の設立などによる経歴から、ついその作品への目線も一方向からの頑ななものになり、作品自体をきちんと見るということを忘れてしまいがちになりますが、舞子であっても風景画であっても麦僊の作品には大変スケールの大きな「知性」を感じることができるように思います。

今当店の店内は日本画ばかりを飾らせていただいていますが、その中にあって、しかも素描なのに麦僊の作品は独りきちんと起立しています。

その知性こそ国画創作協会の意味じゃないのか?と言われてしまうとそうなのでしょうけれど、う・・・ん、その中にあっても麦僊は覚悟がちがうという印象が強いのですよね。

それは多分、麦僊が近代日本画家の誰よりも「日本画」という問いに「立派に」応えつづけようとしたからではないか?と思っています。

この「仏国、アルル風景」は、制作年の詳細はわかりませんが、麦僊の渡欧の際のスケッチ作品で、下の図録のなかのほかの作品と同じように西洋画の構図を大変冷静に受け止めている画家の姿が感じられ、そこには麦僊の晩年作品につづく日本画の色気⁉というような要素も感じられます。

色気というのは、日本画という伝統美術の中の色彩に「幻想」を与えていくと近代的な仕事を麦僊が引き受けたという意味です。

その手段として静かな画面構成、緻密な造形という西洋的要素を取り入れ、年月をかけて消化した結果、麦僊は常に日本画家でありつづけた、しかも京都画壇という深く、強い伝統を背負いながら~ということだと思います。

麦僊の晩年の仕事に、その決着は随分つけられたように思います。

アルル風景には、学生時代からまた渡欧を共にした小野竹喬のシールが付いています。

麦僊の本画をお求めにならなくても、学びや経験によってこちらの想像や愛情を広げれば、こうした素描作品にも麦僊の人間としての格、画家としての挑戦、美をみつけることはそう難しいことではないと思います。それがまた美術品に触れるというご自身の「旅」に豊かな味わいを加えてくれるようにも思います。

「隆能源氏(源氏物語絵巻の筆者と推定される藤原たかよしのこと)、紫式部日記絵巻を非常に愛する。しかし、クールベを想い、ドラクロワを想うとき、自分は自分の祖先を呪いたくなる」

ヨーロッパに出発する直前、大正六年の土田麦僊自身の言葉です。

この問題意識を十分に咀嚼しながら麦僊は西洋を旅したのですね。

結局誰よりも伝統を背負ったという意味で「運命」という言葉の似合う画家、それが土田麦僊なのかもしれません。

その点においてやはり麦僊という画家は格が違う、そう思います。

土田麦僊 紙・水彩 アルル風景 竹喬シール 22.8×27.3㎝

※前回ご紹介いたしました展示作品の詳細と価格は付記として、前回の記事に

掲載させていただきました。ご参考までにごらんください。