2008年8月5日(火)に訪ねた、千葉県佐倉市の国立

歴史民族博物館の常設展示室の紹介の続き。

今日は、第2展示室(平安時代から安土桃山時代)の続き

から。

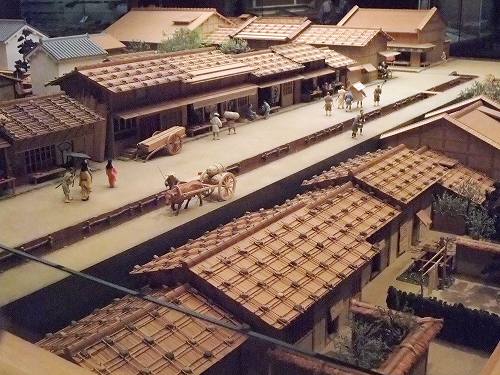

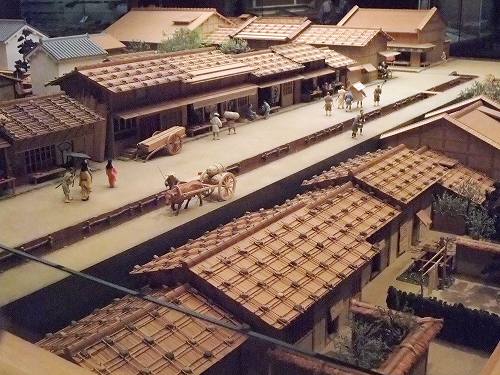

○京都の町並み

戦国末期(1570~1580頃)の京都四条室町付近の

町並み。

○春日神社の田楽

奈良市春日大社の若宮祭礼(おん祭り)は、平安末期の

芸能史の縮図ともいわれ、なかでも中心が田楽(でんがく)。

その、きらびやかな田楽の衣装

○大鋸と大鋸挽き

室町初期に大鋸(おが)と呼ぶ縦挽鋸(たてびきのこぎり)

が中国から導入され、製材が容易になり、建築界に一大革

新をもたらしたという。この模型は、播磨石峯寺に残る大鋸

を推定復元したもの

○古井家住宅模型

兵庫県安富町の古井家は平面積112.5㎡あり、その半

分は土間が占め、前側は接客用のオモテ、後に日常生活に

使われるチャノマとナンドあるようだ。

【第3展示室】本年3月に20年ぶりにリニューアルしたところ。

江戸時代の人々の生活や文化を、4つのコーナーにわけて

展示している。

○御朱印船模型

寛永11年(1634)末次氏により長崎清水寺に奉納された

船絵馬などをもとに復元したもの。

○地球儀

マテアスが1632年、ローマで製作したもので、これまで

ポルトガルや他国の公開者が発見したすべての大陸地域・

群島が正確に記され、正確な地図と実用性に富んだ地球儀。

○通信の国

徳川将軍と朝鮮国王が対等な関係を表す書式による国書

を取り交わしあい、日本では「通信(信を通わす)」と表現し、

朝鮮では「光隣」と読んだ。いわゆる朝鮮通信使による外交

の模様。

○伊能図 中図(四国)

伊能忠敬が全国を測量して作った大図(だいず)と呼ぶ

地図を集成・縮小して作成した図。中国・四国地方をカバ

ーしているが、撮った部分は四国のみ。

○江戸幕府撰天保下総国絵図

天保8年(1838)に作成の最後の幕府撰国絵図で、それ

以前の慶長、正保、元禄などのものは各国大名に作成・提

出させたが、これは幕府勧請所が一括して作成したもの。

○江戸時代後半の貿易品

18世紀半ばを過ぎたころの中国との交易品。輸出品は

海産物が多くなったという。

○江戸御上屋敷惣絵図

1840~45年ころの製作で、加賀藩本郷邸の絵図。現在

の東京大学本郷キャンパスの一部にあたる。

○江戸橋広小路模型図

日本橋江戸橋周辺の家並みと日本橋川(左側)。

○一里塚の道標

江戸幕府が整備した街道の一里塚には道標があるが、こ

れらのほとんどは私的に建てられたものがほとんどだという。

○旅の小道具

旅の小道具には工夫を凝らしたものがつくられ、その種類

は多かったようだが、着物の着替えなどは持って行く余裕は

なかっただろうという。 (続く)

歴史民族博物館の常設展示室の紹介の続き。

今日は、第2展示室(平安時代から安土桃山時代)の続き

から。

○京都の町並み

戦国末期(1570~1580頃)の京都四条室町付近の

町並み。

○春日神社の田楽

奈良市春日大社の若宮祭礼(おん祭り)は、平安末期の

芸能史の縮図ともいわれ、なかでも中心が田楽(でんがく)。

その、きらびやかな田楽の衣装

○大鋸と大鋸挽き

室町初期に大鋸(おが)と呼ぶ縦挽鋸(たてびきのこぎり)

が中国から導入され、製材が容易になり、建築界に一大革

新をもたらしたという。この模型は、播磨石峯寺に残る大鋸

を推定復元したもの

○古井家住宅模型

兵庫県安富町の古井家は平面積112.5㎡あり、その半

分は土間が占め、前側は接客用のオモテ、後に日常生活に

使われるチャノマとナンドあるようだ。

【第3展示室】本年3月に20年ぶりにリニューアルしたところ。

江戸時代の人々の生活や文化を、4つのコーナーにわけて

展示している。

○御朱印船模型

寛永11年(1634)末次氏により長崎清水寺に奉納された

船絵馬などをもとに復元したもの。

○地球儀

マテアスが1632年、ローマで製作したもので、これまで

ポルトガルや他国の公開者が発見したすべての大陸地域・

群島が正確に記され、正確な地図と実用性に富んだ地球儀。

○通信の国

徳川将軍と朝鮮国王が対等な関係を表す書式による国書

を取り交わしあい、日本では「通信(信を通わす)」と表現し、

朝鮮では「光隣」と読んだ。いわゆる朝鮮通信使による外交

の模様。

○伊能図 中図(四国)

伊能忠敬が全国を測量して作った大図(だいず)と呼ぶ

地図を集成・縮小して作成した図。中国・四国地方をカバ

ーしているが、撮った部分は四国のみ。

○江戸幕府撰天保下総国絵図

天保8年(1838)に作成の最後の幕府撰国絵図で、それ

以前の慶長、正保、元禄などのものは各国大名に作成・提

出させたが、これは幕府勧請所が一括して作成したもの。

○江戸時代後半の貿易品

18世紀半ばを過ぎたころの中国との交易品。輸出品は

海産物が多くなったという。

○江戸御上屋敷惣絵図

1840~45年ころの製作で、加賀藩本郷邸の絵図。現在

の東京大学本郷キャンパスの一部にあたる。

○江戸橋広小路模型図

日本橋江戸橋周辺の家並みと日本橋川(左側)。

○一里塚の道標

江戸幕府が整備した街道の一里塚には道標があるが、こ

れらのほとんどは私的に建てられたものがほとんどだという。

○旅の小道具

旅の小道具には工夫を凝らしたものがつくられ、その種類

は多かったようだが、着物の着替えなどは持って行く余裕は

なかっただろうという。 (続く)