今日はほぼ1日中雨となり、首都圏の最高気温は真夏

日になった一昨日より10℃くらいも下がり、涼しい1日で

した。

その一昨日、暑い中訪ねた東京・東村山市での企画展

の模様です。

========================

2008年8月15日(日)

第2次世界大戦が終わって63年の日、東京・東村山市

の「東村山ふるさと歴史館」で開催中の企画展「陸軍少年

通信兵学校」の観覧に、職場の先輩、Hさんなどと行った。

なぜこの企画展に出かけたか。それは、かつて東村山

市にあった陸軍少年通信兵学校の施設が、第2次大戦

後転用され、誘ってもらったHさんの初期の職場であった

というのが一つ。

次に、新潟県にあった村松少年通信兵学校の卒業生で、

やはり職場の先輩であり四国遍路の先輩でもあるSさん

から、1期先輩が戦場に赴く途中、東シナ海で散ったこと

を記した鎮魂の書を、最近いただいたこと。

もうひとつは、少年通信兵が習得したのと同じモールス

通信の仕事を、私も初めての職場で5年間したことがある

ということから。

陸軍少年通信兵学校は、東村山市富士見町、現在の

第一中や明治学院高校周辺の広大な地域を占めていた。

第2次大戦当時の通信は、主にモールス通信で行われ

たが、通信要員の育成は、「頭の軟らかい純真な少年の

頃から適正なものを選んで教育するのが効果的」というこ

とから、徴兵制度より若い15~16歳の少年を選抜して

行った。

入学希望者は全国から集まり、昭和18年(1943)の

11期生は、定員700人のところ10,000人の応募があ

ったという。

会場には、無線機や受話器、電鍵など、多くの通信機

器が展示されていた。

その中には、Sさんが使った受話器もあった。

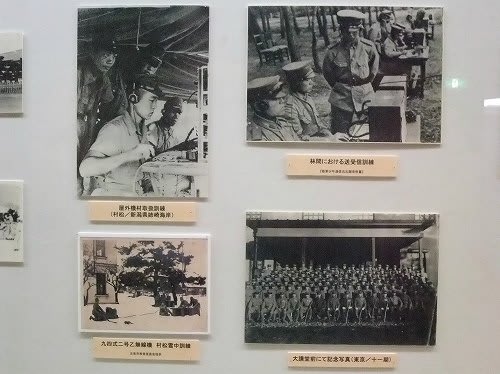

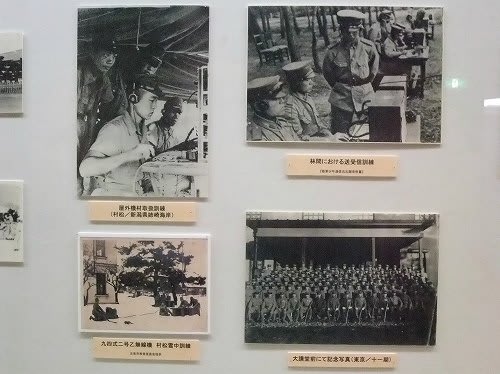

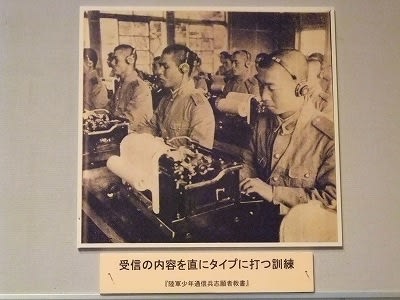

通信兵学校の校舎や生徒、訓練中の様子など貴重な

写真も多い。

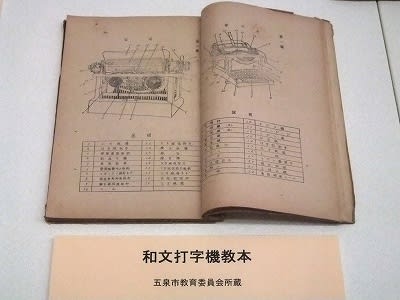

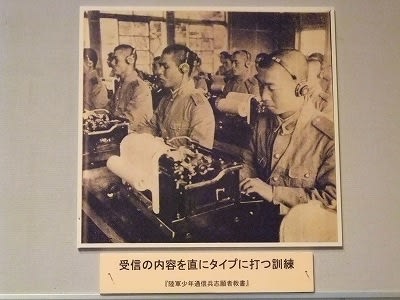

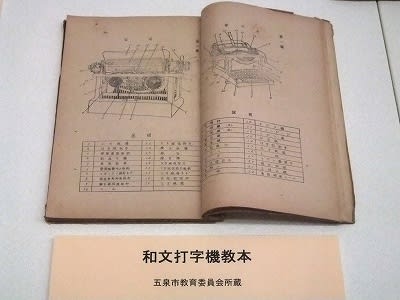

モールス通信を受信して記録する和文タイプライターは、

「和文打字機」と呼ばれ、その教本や、訓練の写真もある。

私も最初の職場で、この和文と欧文のタイプライター

の改良したものを使用したが、受信するモールス音は、

このようなレシーバーからでなく、音響機という装置で

聴取した。

蛇足ながら、5年間使ったモールス記号は忘れること

は無く、ン十年過ぎた今でもよく覚えている。

例えば「サイタマ(SAITAMA)」は、和文と英文(欧

文)では以下のようになる。

【和文】 ―・―・― ・― ―・ ―・・―

【英文】 ・・・ ・― ・・ ― ・― ― ― ・―

あわせていえば、現在はデジタルの時代で、地上TV

放送も3年後にはデジタルTVだけになるが、デジタル

通信のさきがけが、このモールス通信なのである。

会場では、東京国立美術館フィルムセンター所蔵の映

画「武蔵野に鍛ふ 陸軍少年通信兵学校の記録」の抜

粋映像も上映されていた。

展示や映像を見ると、厳しい通信訓練や戦闘訓練を経

て戦場に赴き、乏しい資材や食料の中、敵機の来襲を避

けながら通信を確保するため苦労した様子がよく分かり、

改めて平和の尊さをかみしめた終戦記念日であった

この企画展は9月7日(日)まで開催中。

開館時刻は9:30~17:00、月曜休館、入場無料

観覧を終え、東村山駅近くで昼食後、少年通信兵学校

があった現場を訪ねることにした。

西武国分寺線で一つ国分寺寄りの小川駅で下車し、西

へ10分足らずで通信兵学校の正門前に着く。

Hさんが通勤した半世紀以上前は、小川駅から職場まで

の道の両側は林だったとのこと。商店街や住宅の続くその

変わりように驚いていた。

正門の手前を流れる野火止用水の橋の、石のらんかん

は、当時のままらしい。

ここが、少年通信兵学校の正門を入ったあたり。

左手は現在、明治学院高校の正門になっている。

野火止用水に沿って北東に進み、敷地の東端付近まで

行ったら、古い建物が見えた。

そばに近づくと横長に長い平屋の建物。通信兵学校の

材料庫だったものと思われ、現在は使っていないようで

朽ちかけているが、貴重な近代化遺産といえよう。

敷地の東端を北に進み、Hさんのもうひとつの乗降駅

だったという西武多摩湖線の八坂駅に向かった。

歩いた距離はわずかだが、猛暑日の午後で、終戦当日

をしのばせる、厳しい日差しだった。

日になった一昨日より10℃くらいも下がり、涼しい1日で

した。

その一昨日、暑い中訪ねた東京・東村山市での企画展

の模様です。

========================

2008年8月15日(日)

第2次世界大戦が終わって63年の日、東京・東村山市

の「東村山ふるさと歴史館」で開催中の企画展「陸軍少年

通信兵学校」の観覧に、職場の先輩、Hさんなどと行った。

なぜこの企画展に出かけたか。それは、かつて東村山

市にあった陸軍少年通信兵学校の施設が、第2次大戦

後転用され、誘ってもらったHさんの初期の職場であった

というのが一つ。

次に、新潟県にあった村松少年通信兵学校の卒業生で、

やはり職場の先輩であり四国遍路の先輩でもあるSさん

から、1期先輩が戦場に赴く途中、東シナ海で散ったこと

を記した鎮魂の書を、最近いただいたこと。

もうひとつは、少年通信兵が習得したのと同じモールス

通信の仕事を、私も初めての職場で5年間したことがある

ということから。

陸軍少年通信兵学校は、東村山市富士見町、現在の

第一中や明治学院高校周辺の広大な地域を占めていた。

第2次大戦当時の通信は、主にモールス通信で行われ

たが、通信要員の育成は、「頭の軟らかい純真な少年の

頃から適正なものを選んで教育するのが効果的」というこ

とから、徴兵制度より若い15~16歳の少年を選抜して

行った。

入学希望者は全国から集まり、昭和18年(1943)の

11期生は、定員700人のところ10,000人の応募があ

ったという。

会場には、無線機や受話器、電鍵など、多くの通信機

器が展示されていた。

その中には、Sさんが使った受話器もあった。

通信兵学校の校舎や生徒、訓練中の様子など貴重な

写真も多い。

モールス通信を受信して記録する和文タイプライターは、

「和文打字機」と呼ばれ、その教本や、訓練の写真もある。

私も最初の職場で、この和文と欧文のタイプライター

の改良したものを使用したが、受信するモールス音は、

このようなレシーバーからでなく、音響機という装置で

聴取した。

蛇足ながら、5年間使ったモールス記号は忘れること

は無く、ン十年過ぎた今でもよく覚えている。

例えば「サイタマ(SAITAMA)」は、和文と英文(欧

文)では以下のようになる。

【和文】 ―・―・― ・― ―・ ―・・―

【英文】 ・・・ ・― ・・ ― ・― ― ― ・―

あわせていえば、現在はデジタルの時代で、地上TV

放送も3年後にはデジタルTVだけになるが、デジタル

通信のさきがけが、このモールス通信なのである。

会場では、東京国立美術館フィルムセンター所蔵の映

画「武蔵野に鍛ふ 陸軍少年通信兵学校の記録」の抜

粋映像も上映されていた。

展示や映像を見ると、厳しい通信訓練や戦闘訓練を経

て戦場に赴き、乏しい資材や食料の中、敵機の来襲を避

けながら通信を確保するため苦労した様子がよく分かり、

改めて平和の尊さをかみしめた終戦記念日であった

この企画展は9月7日(日)まで開催中。

開館時刻は9:30~17:00、月曜休館、入場無料

観覧を終え、東村山駅近くで昼食後、少年通信兵学校

があった現場を訪ねることにした。

西武国分寺線で一つ国分寺寄りの小川駅で下車し、西

へ10分足らずで通信兵学校の正門前に着く。

Hさんが通勤した半世紀以上前は、小川駅から職場まで

の道の両側は林だったとのこと。商店街や住宅の続くその

変わりように驚いていた。

正門の手前を流れる野火止用水の橋の、石のらんかん

は、当時のままらしい。

ここが、少年通信兵学校の正門を入ったあたり。

左手は現在、明治学院高校の正門になっている。

野火止用水に沿って北東に進み、敷地の東端付近まで

行ったら、古い建物が見えた。

そばに近づくと横長に長い平屋の建物。通信兵学校の

材料庫だったものと思われ、現在は使っていないようで

朽ちかけているが、貴重な近代化遺産といえよう。

敷地の東端を北に進み、Hさんのもうひとつの乗降駅

だったという西武多摩湖線の八坂駅に向かった。

歩いた距離はわずかだが、猛暑日の午後で、終戦当日

をしのばせる、厳しい日差しだった。