2011年5月15日(日)(続き)

カタツムリ歩行会の第204回例会の散会後、午前中一緒に歩いたメンバー中の4人で、時間切れで行

けなかった流泉寺を回って武蔵砂川駅に向かうことにした。

自動車の交通量の多い五日市街道を西に向かう。阿豆佐味神社のすぐ南西、多摩信用金庫の敷地内

に、「庶民教育記念之誌」があり、江戸時代の阿豆佐味天神社の神官、宮崎常次郎が、この地に寺子屋

を開いて、近隣の子どもたちに手習いを教えたことなどが記されていた。

近くの大きな民家のブロック塀に、「オープンギャラリー 蔵の美楽館 自由にご覧下さい」の表示があっ

たので、立ち寄ってみた。

南側の土蔵の1階が、その美楽館(びがくかん)。母屋に居られたご主人、Tさんが気づかれて案内して

いただいた。

壁面には、Tさんご自作の玉川上水の四季、先月、昭和記念公園の花を描いたという「がんばろう日本」、

昨年の今頃、私もツアーで訪れたトルコ、カッパドキア風景などの版画や、油絵が飾られている。

壁際と真ん中のテーブルには、ここを訪れた方からいただいたという、折り紙や武者人形、絵画や歴史

資料の冊子など、それぞれの方の作品、またTさん自作の陶芸作品など、多彩な作品が展示されていた。

いろいろなことに興味を持っているというTさんは、さらに珍しい楽器を3つ紹介して下さった。

ヤギの皮を張り、細くしぼんだ反対側が空いている太鼓は、縁(ふち)と中心とのたたき具合を変えると、

かなり変化のある音が出せる。

1世紀くらい前、ロシアの人が作ったという電子楽器「テルミン」は、木箱の上にかざした右手の左右の

動きで音階が代わり、左の金属のループ部分の上を左手で上下することにより、音量が変わるという。

Tさんが演奏され、私たちも音の出具合を確かめさせてもらったが、大変興味深い楽器だった。

最後は草笛の演奏。オオムラサキの葉を唇に当てて音を出すのだが、やってみると音を出し続けるのが

難しく、かすかに音がしただけだった。

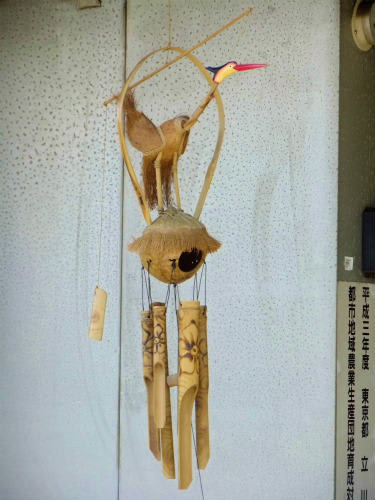

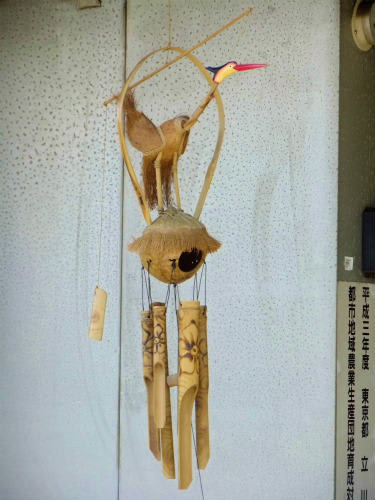

入口に吊された鳥の飾り物は、Tさんがマレーシアで入手したものとか。風に揺られて心地よい音を聞か

せてくれる。ゆっくりと観賞と実演を楽しませてもらい、いろいろな話を伺い失礼した。

五日市街道を西へ、左からの車道と合して少しで砂川三番交差点を通過する。すぐ先の南へ延びる車道

との三差路際に、キウイやブルーベリーを売る「馬塲ファーム」と呼ぶ店があった。

南側の畑で栽培したというキウイやブルーベリーのほか、それらの蜂蜜入りジャムなども販売している。

幾つもの蜂の巣や大きなカボチャ、もみ付きの稻わらを被せた酒びん、季節の花なども飾られていて、

素朴な店構えだが直売ということで、購買欲をそそられる。

目的の流泉寺はすぐ先にあった。立派な山門をくぐると広い境内は樹木が多く、最奥の本堂から道路際

の庫裡(くり)まで4棟の建物が並び、いずれも堂々たる造りである。ほかにも二つのお堂や鐘楼があり、

地元砂川の人々の信仰の厚さがうかがわれる。

興味をひかれたのは、本堂前に並ぶ数10体の羅漢像。

制作は平成に入ってのもののようだが、いろいろなポーズの像が並び、なかには眼鏡をかけた像、カメ

ラを持った像などもあり、制作者がどのような想いや意図で刻んだものか、想像をかき立てられ、見ていて

も飽きない。

境内には、西砂川尋常高等小の校長を明治33年(1890)から大正9年(1910)まで21年間も務めた、

初代校長、小安傳先生の顕彰碑や、墓参りの水をくむのための手押しのポンプ井戸など、珍しいものも見

られた。

本堂の前、広葉樹の木に花が開いていた。なんの木なんだろうか。

門前の信号を渡った北側は、花木生産販売の滝島園。「季節の花 お気軽にお立ち寄り下さい」の看板と、

道路際のスペースに並ぶシャクナゲの苗木や、きれいな草花の苗の彩りにひかれて、ここにも立ち寄る。

背後や西側を立派な屋敷林に囲まれた農家、奥さんが出てこられたので、お話を伺う。

以前は養蚕をやっていたとのことで、養蚕に使った「うだつ」と呼ぶ二つの小さい屋根を持った3階建ての

納屋や、立派な蔵も残っている。

奥さんの教育の成果か、息子さんやお孫さんも農家を継ぎたいと考えているという。

大きな生け垣と道路との間の敷地内を砂川用水が流れていて、カモが来たりして夏も涼しいという。荷物に

なるので買うことは出来なかったが、魅力ある苗木が色々と揃っていた。

西隣は、奥様の話では庄屋だったとか。さらに広大な屋敷で、門の奥の邸内は立派なケヤキが10数本も

あり、モミジなどほかの木々も皆大きく育っている。

やはり邸内を砂川用水が流れ、敷地を囲む背の高い生け垣にも目を見張らされた。

五日市街道に分かれ、庄屋さんの生け垣に沿って北に向かう。広い美影橋公園の先で、玉川上水に江戸

時代からかかるという見影橋を渡る。

当時は、玉川上水の上流から4番目の橋だったので「四ノ橋」と呼ばれ、また、名主の屋敷に近いことから

「旦那橋」とも呼ばれていたという。どうやら名主というのは、滝島園の奥様のいう庄屋さんのことと思われた。

橋の北で西武拝島線のガードをくぐり、近くのスーパー・マルエツで飲物を買って小テーブルで休んで、乾

いたのどを潤す。そばの武蔵砂川駅には、16時近くに着いた。

(天気 晴、距離(玉川上水駅から) 4㎞、地図(1/2.5万) 立川、歩行地 東大和市、立川市)

【追記】 朝のカタツムリ歩行会の受付にて、「カタツムリ歩行200回特集号」という記念誌をいただいた。

事務局を続けていただいている土井さんが、ご多忙の中まとめられたもので、カタツムリ歩行会の2006

年2月の第151回例会~2010年12月の200回例会まで50回の記録と、この歩きを企画された「やまさ

ん」こと山浦正昭さんや、事務局の土井さんご夫妻、さらにレギュラー参加者など21人のメッセージが盛り

込まれた、134頁に及ぶ冊子である。

この5年間の例会模様が全て分かり、それぞれの会員の思いや行動などが記された貴重な資料である。

私も投稿させていただいたが、毎回の例会の企画と実行に合わせて、大変お世話になっている土井さんに、

厚く御礼申し上げます 。

。

にほんブログ村

カタツムリ歩行会の第204回例会の散会後、午前中一緒に歩いたメンバー中の4人で、時間切れで行

けなかった流泉寺を回って武蔵砂川駅に向かうことにした。

自動車の交通量の多い五日市街道を西に向かう。阿豆佐味神社のすぐ南西、多摩信用金庫の敷地内

に、「庶民教育記念之誌」があり、江戸時代の阿豆佐味天神社の神官、宮崎常次郎が、この地に寺子屋

を開いて、近隣の子どもたちに手習いを教えたことなどが記されていた。

近くの大きな民家のブロック塀に、「オープンギャラリー 蔵の美楽館 自由にご覧下さい」の表示があっ

たので、立ち寄ってみた。

南側の土蔵の1階が、その美楽館(びがくかん)。母屋に居られたご主人、Tさんが気づかれて案内して

いただいた。

壁面には、Tさんご自作の玉川上水の四季、先月、昭和記念公園の花を描いたという「がんばろう日本」、

昨年の今頃、私もツアーで訪れたトルコ、カッパドキア風景などの版画や、油絵が飾られている。

壁際と真ん中のテーブルには、ここを訪れた方からいただいたという、折り紙や武者人形、絵画や歴史

資料の冊子など、それぞれの方の作品、またTさん自作の陶芸作品など、多彩な作品が展示されていた。

いろいろなことに興味を持っているというTさんは、さらに珍しい楽器を3つ紹介して下さった。

ヤギの皮を張り、細くしぼんだ反対側が空いている太鼓は、縁(ふち)と中心とのたたき具合を変えると、

かなり変化のある音が出せる。

1世紀くらい前、ロシアの人が作ったという電子楽器「テルミン」は、木箱の上にかざした右手の左右の

動きで音階が代わり、左の金属のループ部分の上を左手で上下することにより、音量が変わるという。

Tさんが演奏され、私たちも音の出具合を確かめさせてもらったが、大変興味深い楽器だった。

最後は草笛の演奏。オオムラサキの葉を唇に当てて音を出すのだが、やってみると音を出し続けるのが

難しく、かすかに音がしただけだった。

入口に吊された鳥の飾り物は、Tさんがマレーシアで入手したものとか。風に揺られて心地よい音を聞か

せてくれる。ゆっくりと観賞と実演を楽しませてもらい、いろいろな話を伺い失礼した。

五日市街道を西へ、左からの車道と合して少しで砂川三番交差点を通過する。すぐ先の南へ延びる車道

との三差路際に、キウイやブルーベリーを売る「馬塲ファーム」と呼ぶ店があった。

南側の畑で栽培したというキウイやブルーベリーのほか、それらの蜂蜜入りジャムなども販売している。

幾つもの蜂の巣や大きなカボチャ、もみ付きの稻わらを被せた酒びん、季節の花なども飾られていて、

素朴な店構えだが直売ということで、購買欲をそそられる。

目的の流泉寺はすぐ先にあった。立派な山門をくぐると広い境内は樹木が多く、最奥の本堂から道路際

の庫裡(くり)まで4棟の建物が並び、いずれも堂々たる造りである。ほかにも二つのお堂や鐘楼があり、

地元砂川の人々の信仰の厚さがうかがわれる。

興味をひかれたのは、本堂前に並ぶ数10体の羅漢像。

制作は平成に入ってのもののようだが、いろいろなポーズの像が並び、なかには眼鏡をかけた像、カメ

ラを持った像などもあり、制作者がどのような想いや意図で刻んだものか、想像をかき立てられ、見ていて

も飽きない。

境内には、西砂川尋常高等小の校長を明治33年(1890)から大正9年(1910)まで21年間も務めた、

初代校長、小安傳先生の顕彰碑や、墓参りの水をくむのための手押しのポンプ井戸など、珍しいものも見

られた。

本堂の前、広葉樹の木に花が開いていた。なんの木なんだろうか。

門前の信号を渡った北側は、花木生産販売の滝島園。「季節の花 お気軽にお立ち寄り下さい」の看板と、

道路際のスペースに並ぶシャクナゲの苗木や、きれいな草花の苗の彩りにひかれて、ここにも立ち寄る。

背後や西側を立派な屋敷林に囲まれた農家、奥さんが出てこられたので、お話を伺う。

以前は養蚕をやっていたとのことで、養蚕に使った「うだつ」と呼ぶ二つの小さい屋根を持った3階建ての

納屋や、立派な蔵も残っている。

奥さんの教育の成果か、息子さんやお孫さんも農家を継ぎたいと考えているという。

大きな生け垣と道路との間の敷地内を砂川用水が流れていて、カモが来たりして夏も涼しいという。荷物に

なるので買うことは出来なかったが、魅力ある苗木が色々と揃っていた。

西隣は、奥様の話では庄屋だったとか。さらに広大な屋敷で、門の奥の邸内は立派なケヤキが10数本も

あり、モミジなどほかの木々も皆大きく育っている。

やはり邸内を砂川用水が流れ、敷地を囲む背の高い生け垣にも目を見張らされた。

五日市街道に分かれ、庄屋さんの生け垣に沿って北に向かう。広い美影橋公園の先で、玉川上水に江戸

時代からかかるという見影橋を渡る。

当時は、玉川上水の上流から4番目の橋だったので「四ノ橋」と呼ばれ、また、名主の屋敷に近いことから

「旦那橋」とも呼ばれていたという。どうやら名主というのは、滝島園の奥様のいう庄屋さんのことと思われた。

橋の北で西武拝島線のガードをくぐり、近くのスーパー・マルエツで飲物を買って小テーブルで休んで、乾

いたのどを潤す。そばの武蔵砂川駅には、16時近くに着いた。

(天気 晴、距離(玉川上水駅から) 4㎞、地図(1/2.5万) 立川、歩行地 東大和市、立川市)

【追記】 朝のカタツムリ歩行会の受付にて、「カタツムリ歩行200回特集号」という記念誌をいただいた。

事務局を続けていただいている土井さんが、ご多忙の中まとめられたもので、カタツムリ歩行会の2006

年2月の第151回例会~2010年12月の200回例会まで50回の記録と、この歩きを企画された「やまさ

ん」こと山浦正昭さんや、事務局の土井さんご夫妻、さらにレギュラー参加者など21人のメッセージが盛り

込まれた、134頁に及ぶ冊子である。

この5年間の例会模様が全て分かり、それぞれの会員の思いや行動などが記された貴重な資料である。

私も投稿させていただいたが、毎回の例会の企画と実行に合わせて、大変お世話になっている土井さんに、

厚く御礼申し上げます

。

。にほんブログ村