江戸の感染症 ①感染症に魑魅魍魎(ちみもうりょう)をみる

※ 魑魅魍魎 = 人に害を与える化け物の総称。

また、私欲のために悪だくみをする者のたとえ。

「魑魅」は山林の気から生じる山の化け物。

「魍魎」は山川の気から生じる水の化け物。

(三省堂 新明解四字熟語辞典より)

『人類と感染症』

緊急事態宣言が21日で全面解除になる。

東京、神奈川、埼玉、千葉の4都道府県への宣言は2度の延長を経て、

2カ月半で終了することになる。

リバウンドが懸念される中の宣言解除だから、解除後も自粛しながら、

当面は感染の状況を把握しながら日常生活を続けることが肝要と思う。

人類の歴史は、戦争と感染症の歴史でもある。

戦争は科学技術を飛躍的に向上させ、

船も、飛行機も、兵器類のすべてを進化させた。

究極の発明は、火薬の爆発力を飛躍的に発展させ、原爆を発明したことだろう。

同じように、感染症も医術に携わる人たちのたゆまぬ努力と研究があり、

医術の進歩もまた感染症の暗闇の中から一条の光を見出すような人類愛と、

時によっては自己犠牲と危険な人体実験の末に

ウイルスや細菌の感染症の蔓延から、人類絶滅の危機を救ってきた。

『感染再拡大の危険に立たされている』

ウイルスは心地よい宿主を探し、寄生し仲間を増殖していく。

宿主に憑(と)りついたウイルスは、憑りついた宿主の生命を奪い、

次から次へと新しい宿主に憑りついていく。

やがて同種のウイルスが蔓延し、何度か感染の再拡大を経て宿主に耐性ができてくるころには、

ウイルスは変容し変異株として、宿主を侵食しはじめる。

感染再拡大(リバウンド)が始まり、

コロナ禍の蔓延する中、私たちは今、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、

感染症の対応を誤ってしまえば、取り返しのつかない瀬戸際に立たされている。

『百万都市・江戸の感染症』

百万都市といわれる江戸時代にも、人々の生命を脅かし、

社会の混乱を引き起こした感染症が何度も発生した。

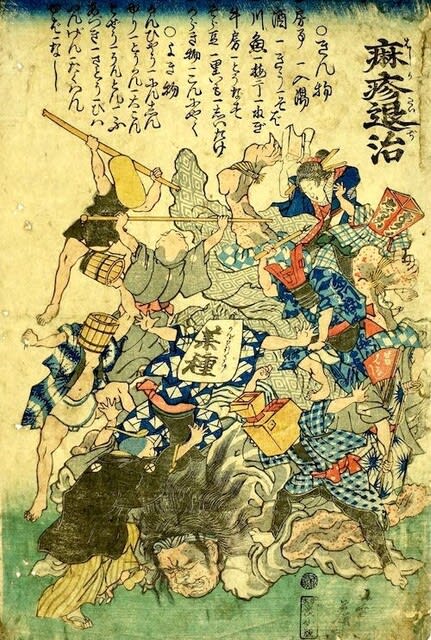

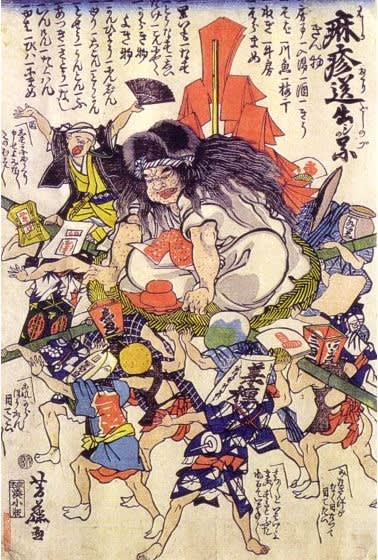

コロリ退治の絵「虎列刺退治」1886年 (図1) 『麻疹退治』落合芳幾 画 1862年(図2)

図1・1886(明治19)年の図ですが、

江戸時代のコロリ退治のイメージをよく捉えているので掲載しました。

1862年(文久2年)に麻疹とともに大流行し、

全国で56万人もの患者を出したといわれている伝染病がコレラ。

「コロリ」と呼ばれ、「虎烈刺」「虎列拉」「虎列刺」などの漢字が当てられました。

貌は虎、胴体は狐、狸の大きなオチンチンに潰されている感染者が哀れ。

明治の中頃になると感染症対策として消毒という概念が生まれていたのでしょう。

戦(いくさ)姿の人がコロリ退治をしている、これは当時の風刺画なのでしょう。

なぜ、「虎」なのか。

急激な症状の悪化と、感染の早さが1日に千里を走るとされた虎を連想させるからだそうです。

当時の医学技術では、原因不明の病で、コロリと死んでしまう怖ろしい病のイメージが強く、

「妖怪【虎狼狸(コロリ)】の仕業に違いない」という話も流布されたようです。

図2・1862(文久2)年

麻疹(はしか)流行によって被害にあった風呂屋などの職業の人々が麻疹神を退治しているところ。

上部にはしかによい食べ物と悪い食べ物や行動が列挙されています。

入浴ははしかに禁物だったようです。

天然痘・麻疹(はしか)・インフルエンザ・コレラなど、過密都市ゆえに、疫学の未発達の時代に

感染症が発生すれば、人々は得体のしれない「魔性」の勢にして、不安を増幅させていったよう

だ。

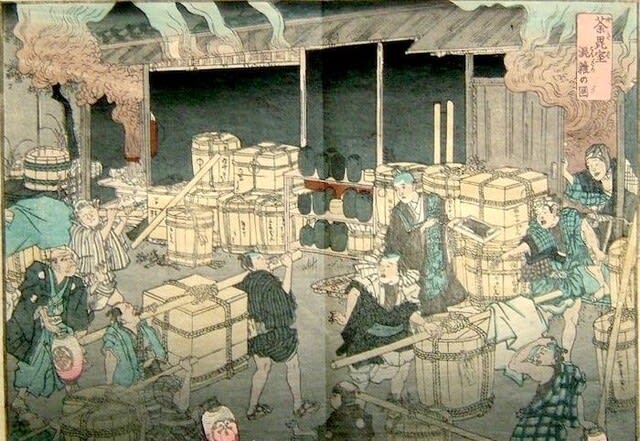

図3 麻疹送出し之図 図4『項痢(コロリ)流行記』

図3 中央にいるのは麻疹を擬神化した「麻疹神」。全身に赤い発疹が見える。

水飴や汁粉など麻疹に良いとされた食べ物たちが麻疹神を桟俵にのせて

“神送り”しているところ。この時に流行したのが「はしか絵」と呼ばれるもので、

お守りのような役目があったようだ。おそらく、

家の中の目立つ場所に貼って注意を喚起したのだろう。

感染しても軽くすむおまじないや、

予防・心得、食べて良いもの悪いものなどが書いてある。

ただし、医学的に実証されたものではなく、

伝聞や巷で囁かれている民間療法的な情報を載せているものがほとんどのようだ。

【落合芳幾 画 1862(文久2)年)】

図4 コレラの大流行で死者が続出し、あまりの数に大混乱する江戸の火葬場のようす。

1858年(安政5年)の『項痢(コロリ)流行記』(仮名垣魯文 著)の口絵に描かれた。

棺桶が積み重なっている。

1822(文政5)年にはコロナの発生が記録に残されています。

おそらく、長崎・出島に出入りするオランダやポルトガル船が感染源となるのでしょう。

この頃、外国船が頻繁に訪れ(漂流、密輸、水や薪などを補給)、幕府は度重なる異国船の

侵入に「異国船打払令(1825年)」などを出し、外国船の侵入に神経をとがらせていた。

シーボルト事件(1828年)も、外国に対する警戒の要因となっただろう。

唯一外に向けて開かれていた長崎・出島は当時の先進国であるポルトガル、オランダ、イ

ギリス、中国船などの異国文化の香りのする貿易港であったが、感染症のウイルスも

人や物を媒体として侵入してきた。

コロリが日本にはじめて入ってきたのは1822年(文政5年)だそうです。

それから6年後の1858年(安政5年)にコロリが発生したときには3年にもわたり西日本を

中心に大流行、ついに箱根を超えて江戸の町でも猛威をふるい数万人を超す死者が出たと

いわれていますが、文献によっては箱根を超えなかったともいわれている。

人々の命や生活を脅かし、社会崩壊をも起こしかねない感染症は、

何度も江戸の街を襲ったが、その対策はどうであったのかを次回述べてみたい。

(つれづれに……心もよう№112) (2021.03.23記)

(原書房 2020.1.25刊 第一刷)

(原書房 2020.1.25刊 第一刷)

(敗走する光秀軍)

(敗走する光秀軍)