読書案内「南三陸日記」 ⑥ おなかの子に励まされて

前書き前書き

2020年10月に東日本大震災の地、福島、女川、南三陸を訪れた。3度目の震災地訪問である。

一度目は2011年10月で、被災半年の彼の地は瓦礫の山で、目を覆うばかりの惨状に圧倒され、

言葉もなかった。

「復興」という言葉さえ口にするには早すぎ、瓦礫で埋め尽くされた町や村は、日の光にさらされ、

津波に流された船が民家の屋根や瓦礫の中に置き去りにされたまま、

時間が停止し原形をとどめぬほど破壊された風景が広がっていた。

津波で流された車の残骸も、うずたかく積み上げられ、広大な敷地を所狭しと占領していた。

二度目は2015年、瓦礫の山が整理されたとはいえ、

津波に襲われた地域は荒地になったまま先が見えない状態だった。

特に福島の放射能汚染地域は、近寄りがたい静寂が辺りを包み田や畑は雑草に侵略され、

民家にも人の気配が感じられない。行き場のないフレコンバックが陽に晒され、黒い輝きを放っていた。

以上のような体験を踏まえながら、「南三陸日誌」を紹介します。

前回 ⑤ 娘よ! 強く生きなさいの続き

おなかの子に励まされて

2011年3月11日 新婚一週間たったその日、夫は婚姻届けを出しに新居を構える石巻市に行った。

午後3時46分 経験したことがないような巨大な地震が起こった。

多くの命が奪われたのは地震発生の直後ではなく、

そのおおよそ30分後に東日本太平洋沿岸を襲った巨大な津波によってだった。

当日、激震の直後にメールが入った。

「大丈夫?」

すぐに返信した。

「大丈夫」

それが最後のやり取りになった。(引用)

翌日、夫は津波の残した水溜りの中で、還らぬ人となって発見された。

近くに住む実家の祖父母と妹を助けに行き津波に呑まれたらしい。

同時に4人の家族を失った母・江利子さんの悲しみは深かった。

《息子は妹をその腕の中で守っていたかのように手を組んで横たわっていました。

「おかぁ、俺なりに頑張った」。そう言っているようで》

《受け止め難い現実、やり場のない怒りと悲しみ。

でも、絶望の中にさす光もありました。息子は私たちに生きる意味を残しました》

津波が襲ってから丁度1年後の2012年3月11日、東京の国立劇場で開かれた追悼式で

江利子さんは家族を失った悲しみを、遺族代表の一人として、胸のうちを吐露した。

涙が頬を伝って流れた。

家族4人を失い、一人ぼっちになった江利子さんにとつて「生きる意味とは何だったのだろうか」

新婚一週間で夫を失ったE子さんは「私をこのままお嫁さんにしてくれますか」と

江利子さんに自分の希望を述べる。

この時、E子さんのおなかには亡き夫の赤ちゃんが宿っていた。

「安心して。私、絶対この子を産んで見せるから」

亡き夫に向けての固い決意を誓う。

この章の最後は、次のような言葉で終っている。

「本当は、つらくて何度も死のうと考えました。でも、その度に、おなかの子が

『生きよう、生きよう』って蹴るんです」

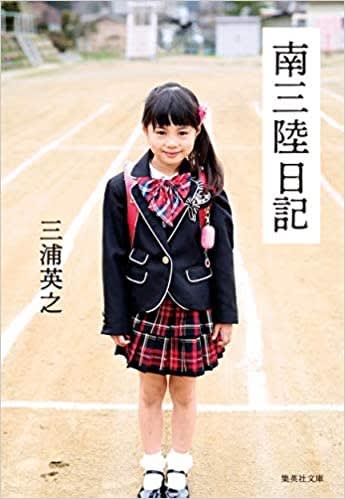

「三陸日記」著者の朝日新聞記者・三浦英之氏は、南三陸駐在記者として、震災直後から1年間を、

このホテルを拠点として記事を発信した。それが本書「南三陸日記」である。

(読書案内№179)

(本文に添えられた写真)

(本文に添えられた写真)