(つづき)

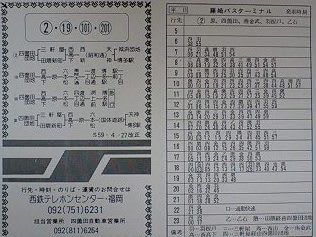

福岡地区の「2番」などの昭和59年4月27日当時の時刻表の一部である。

福岡市早良区の藤崎ターミナルから郊外へ向かう「2番」について、前回と同様、当時と現在の行先と平日の運行本数を比較してみると…

(当時)

・三軒屋経由四箇田団地行き 69本

・南金武行き 20本(うち快速1本)

・西山行き 4本

・羽根戸行き 12本(うち快速1本)

・田隈新町経由四箇田団地行き 22本

・西高下行き 7本

・三軒屋行き 8本

・乙石行き 3本

→計145本

(現在)

・次郎丸経由四箇田団地行き 47本

・金武営業所行き 38本(うち特別快速5本)

・羽根戸経由四箇田団地行き 8本

・田隈新町経由四箇田団地行き 55本

・田隈新町、四箇田団地経由早良高校行き 3本

・賀茂経由四箇田団地行き(2-9番) 29本

→計180本

当時は「三軒屋経由四箇田団地行き」をメインとして、そこから派生する行先が枝分かれするような構造であった。

現在は、あとからできた「田隈新町経由」の本数がかなり増え、「次郎丸経由」と「田隈新町経由」という2大経由地の呼び方で大きく区別されているが(先日廃止となった「田隈」は通らないが「田隈経由」という呼び方も定着していると思う)、当時はあくまで前者がメイン、後者は脇役という位置づけであり、「次郎丸経由」という表現はあまり定着しておらず(画像の時刻表では「三軒屋経由」となっている)、利用者の間には、原から四箇田団地の間の経由地が特に書いていなければ、基本的に次郎丸・三軒屋経由だというコンセンサスがあったような気がする。

「2番」の経由地と行先が複雑であるにもかかわらず、番号の分割などが行われないのは、こういった初期の「主従関係」が影響しているのかもしれない。

なお当時は、昭和バス(野河内、三瀬方面行き)も「2番」のルートを走っており、藤崎ターミナルでは「2番」と同じ乗り場に停車していたので、当時と現在の本数の差は実質的にはもう少し縮まるはずである。

ただ、西鉄と昭和には完全に代替性があった訳ではなく、「昭和バスが来ても乗らない」という人も多かったと思うが…。

また、羽根戸を通る便は、現在は田村三丁目から西部運動公園の南側を通って羽根戸に入り、飯盛を経由して四箇田団地へと向かっているが、当時は、羽根戸道で分岐して、飯盛を経由して羽根戸で終点というカタチであり、現在とは逆方向のルートであった。

郊外の住宅団地開発(イトーピア室見が丘)と営業所移転(四箇田→金武)という構図は前回の「月の浦」にも共通するものがある。

また当時は、「西高下」(現在の講倫館高校前)、「三軒屋」行きがあったが、このような途中の折り返し場は、西鉄全体で見ても減少傾向にある。

なお、現在は廃止となった「西山」は「南金武」のひとつ先にあり、「乙石」は県道大野城二丈線の日向峠のふもとにあった。

これらの行先が表示されているバス停は、現在もまだ残っていると思われる。

(つづく)

福岡地区の「2番」などの昭和59年4月27日当時の時刻表の一部である。

福岡市早良区の藤崎ターミナルから郊外へ向かう「2番」について、前回と同様、当時と現在の行先と平日の運行本数を比較してみると…

(当時)

・三軒屋経由四箇田団地行き 69本

・南金武行き 20本(うち快速1本)

・西山行き 4本

・羽根戸行き 12本(うち快速1本)

・田隈新町経由四箇田団地行き 22本

・西高下行き 7本

・三軒屋行き 8本

・乙石行き 3本

→計145本

(現在)

・次郎丸経由四箇田団地行き 47本

・金武営業所行き 38本(うち特別快速5本)

・羽根戸経由四箇田団地行き 8本

・田隈新町経由四箇田団地行き 55本

・田隈新町、四箇田団地経由早良高校行き 3本

・賀茂経由四箇田団地行き(2-9番) 29本

→計180本

当時は「三軒屋経由四箇田団地行き」をメインとして、そこから派生する行先が枝分かれするような構造であった。

現在は、あとからできた「田隈新町経由」の本数がかなり増え、「次郎丸経由」と「田隈新町経由」という2大経由地の呼び方で大きく区別されているが(先日廃止となった「田隈」は通らないが「田隈経由」という呼び方も定着していると思う)、当時はあくまで前者がメイン、後者は脇役という位置づけであり、「次郎丸経由」という表現はあまり定着しておらず(画像の時刻表では「三軒屋経由」となっている)、利用者の間には、原から四箇田団地の間の経由地が特に書いていなければ、基本的に次郎丸・三軒屋経由だというコンセンサスがあったような気がする。

「2番」の経由地と行先が複雑であるにもかかわらず、番号の分割などが行われないのは、こういった初期の「主従関係」が影響しているのかもしれない。

なお当時は、昭和バス(野河内、三瀬方面行き)も「2番」のルートを走っており、藤崎ターミナルでは「2番」と同じ乗り場に停車していたので、当時と現在の本数の差は実質的にはもう少し縮まるはずである。

ただ、西鉄と昭和には完全に代替性があった訳ではなく、「昭和バスが来ても乗らない」という人も多かったと思うが…。

また、羽根戸を通る便は、現在は田村三丁目から西部運動公園の南側を通って羽根戸に入り、飯盛を経由して四箇田団地へと向かっているが、当時は、羽根戸道で分岐して、飯盛を経由して羽根戸で終点というカタチであり、現在とは逆方向のルートであった。

郊外の住宅団地開発(イトーピア室見が丘)と営業所移転(四箇田→金武)という構図は前回の「月の浦」にも共通するものがある。

また当時は、「西高下」(現在の講倫館高校前)、「三軒屋」行きがあったが、このような途中の折り返し場は、西鉄全体で見ても減少傾向にある。

なお、現在は廃止となった「西山」は「南金武」のひとつ先にあり、「乙石」は県道大野城二丈線の日向峠のふもとにあった。

これらの行先が表示されているバス停は、現在もまだ残っていると思われる。

(つづく)