2021年12月15日 奈良県

唐招提寺(世界遺産)

奈良県奈良市五条町

唐招提寺は、苦難の末に来日を果たされた唐の高僧・鑑真和上(がんじんわじょう)が、759年戒律を学ぶ人々の修行の道場として創建されました。当初は講堂や経蔵・宝蔵があるだけでしたが、8世紀後半、弟子によって金堂が完成。その荘厳な美しさは奈良時代の代表的な建築物として広く知られています。

▼南大門

唐招提寺を訪れた人がまず目にする建造物。昭和35年(1960)に天平様式で再建されたもので、五間の中央に三扉とする、切妻造りの建物です。現在掲げられている扁額は複製で、実物は新宝蔵に収蔵しております。

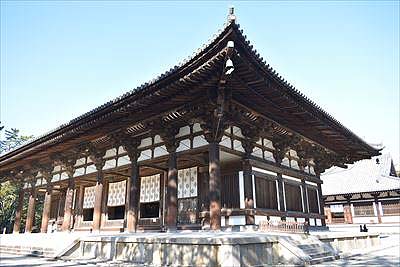

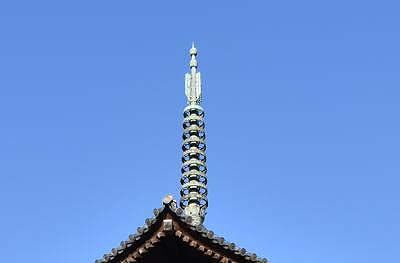

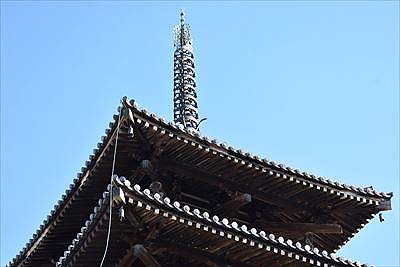

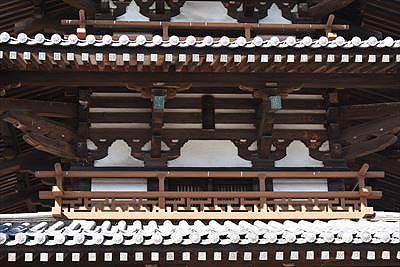

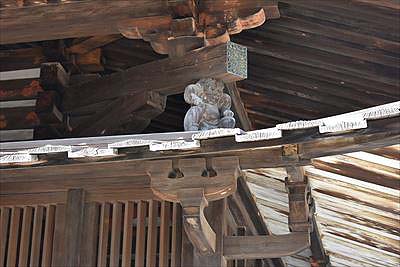

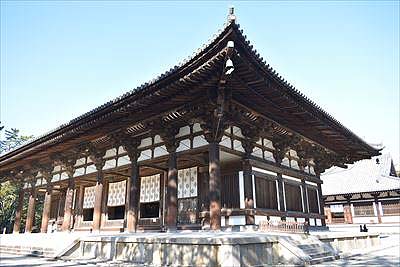

▼金堂 国宝

南大門をくぐった正面にその荘厳な姿を見せる金堂は、8世紀後半の創建時の姿を残す代表的な建築物です。

外観は、正面間口七間(中央間は約4.7m、両端へは次第に狭くなり、3.3m)、奥行き四間の寄棟造で、前面一間通りが吹き放ち、軒を支える組み物は三手先(みてさき)と呼ばれる形式で、その建立年代を示しています。奈良時代(8世紀後半)

▼鐘楼

▼鼓楼

金堂・講堂の中間の東側に建つ、2階建ての建築物です。名称は「鼓楼」ですが、現在は鑑真和上将来の仏舎利を奉安しているため、「舎利殿」とも呼ばれています。鎌倉時代 仁治元年(1240)

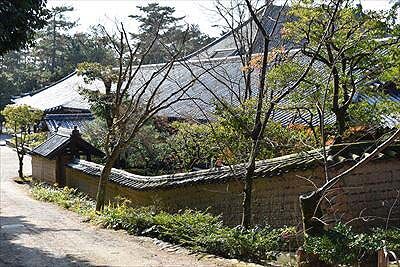

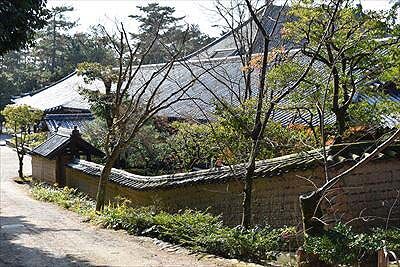

▼経蔵(国宝)

礼堂の東側に宝蔵とともに並んで建つ高床式の校倉(あぜくら)で、小さいほうが経蔵です。唐招提寺創建以前の新田部親王邸の米倉を改造したものといわれ、唐招提寺で最も古い建造物であり、日本最古の校倉です。奈良時代(8世紀)

▲手前が経蔵 奥が宝蔵

▼宝蔵(国宝)

経蔵とともに並んで建つ校倉で、北側の蔵です。唐招提寺創建にあわせて建立されたといわれ、経蔵より一回り大きいその堂々たる姿は、校倉の典型といえます。奈良時代(8世紀)

▼礼堂 重要文化財

鼓楼の東に位置する南北19間の細長い建物の南側8間が礼堂、北側10間が東室、その間の1間は、馬道(めどう)と呼ばれる通路になっています。講堂を挟んだ西側にも同様の建物があり、僧房として使われていました。礼堂は、隣の鼓楼に安置された仏舎利を礼拝するための堂で、内部に釈迦如来立像(重文)・日供舎利塔(重文)を安置しています。鎌倉時代

▼東堂

▼講堂(国宝)

平城宮の東朝集殿(ひがしちょうしゅうでん)を移築・改造したもの。外観は平屋の入母屋造で、現在の姿は鎌倉時代の改造によるところが大きいといわれます。天平時代、平城宮の面影をとどめる唯一の建築物としてきわめて貴重な存在です。国宝 奈良時代(8世紀後半)

▼鑑真和上御廟

▼御影堂

▼開山堂

開山堂は元禄時代に徳川家歴代の御霊殿として建立。

▼醍醐井戸

井戸は奈良時代に唐招提寺が創建される際に創建者である鑑真和上が自ら掘った井戸であると伝わるもの。

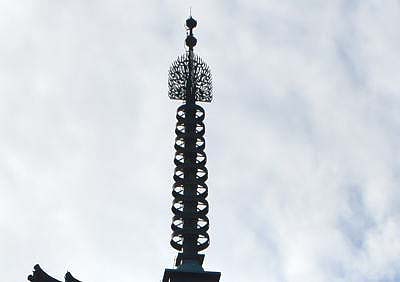

▼戒壇

金堂の西側にある戒壇は、僧となるための授戒が行われる場所です。創建時に築かれたとされていますが、中世に廃され、その後再興されたものの火災により建物は失われました。現在は、3段の石壇のみが残り、その上に昭和53年(1978)にインド・サンチーの古塔を模した宝塔が築かれました。石段は鎌倉時代

cosmophantom