2016年5月5日 群馬県

桐生倶楽部会館

群馬県桐生市仲町

木造二階建,寄棟造瓦葺,外壁リシン吹き付けの瀟洒な造りになる住宅風の建物で,清水巌の設計。オーダー付の列柱のある玄関ポーチや半円形の欄間とした出入り口に特徴がある。社交施設の規範となる作品として評価される。1919年建築

2016-08-31 05:45:07

cosmophantom

2016年5月5日 群馬県

桐生倶楽部会館

群馬県桐生市仲町

木造二階建,寄棟造瓦葺,外壁リシン吹き付けの瀟洒な造りになる住宅風の建物で,清水巌の設計。オーダー付の列柱のある玄関ポーチや半円形の欄間とした出入り口に特徴がある。社交施設の規範となる作品として評価される。1919年建築

2016-08-31 05:45:07

cosmophantom

2016年5月5日 群馬県

絹撚記念館

群馬県桐生市巴町

明治35年12月1日、当時の農商務省の殖産興業施策によって、現在のJR桐生駅南口の一帯に桐生撚糸合資会社として広大な工場を設置したことに始まります。昭和40年代に庶民信用組合の所有となり、金融業を営むため改築され、屋根は鉄板葺となり外壁のモルタルも塗り直されました。このときに1階の上げ下げ窓もアルミサッシに変更されています。事務所棟の構造は、大谷石造り洋風二階建て外面セメント漆喰、内面漆喰仕上げとなっています。また、屋根については本来スレート瓦でした。関東大震災以前の洋風石造建造物はあまり見られず、全国的にも貴重なものであり群馬県最古級のものと考えられます。東日本大震災により破損しましたが、修理工事を行い、郷土資料の展示施設として平成25年4月27日より一般公開されることとなりました。 大正6年建築 桐生市ホームページより

旧模範工場桐生撚糸合資会社 事務棟附倉庫

cosmophantom

2016年7月24・25・26日 京都府・兵庫県

丹後2016

旅行会社のツアーに参加。同行は妻と義母で、天気予報は雨模様。2泊3日で丹後半島を巡るもの。品川駅から新幹線で岐阜羽島駅下車し観光バスで天橋立へ

-- 4月24日 --

三方五湖PA(舞鶴若狭自動車道)

▲三方五湖

美浜町と若狭町にまたがる5つの湖の総称。平成17年(2005)に国際ラムサール条約に登録された。三方湖[みかたこ]は淡水、日向湖(ひるがこ)は海水、水月湖(すいげつこ)、菅湖(すがこ)、久々子湖(くぐしこ)は海水と淡水が混じる。それぞれに水質と水深が異なるため水の色が微妙に違い、五色の湖とも呼ばれる。

天橋立が見えてきた

シーサイドセンター(昼食)

▼籠神社(このじんじゃ)

狛犬 重要文化財

▲歩いて渡った天橋立

▲知恩寺

▲飛龍観からの天橋立

▼伊根の舟屋

※ 宮津泊

-- 4月25日 --

▲経ヶ岬灯台

▲袖志の棚田

▲立岩

▼琴引浜

足で砂をすると琴を引くような音を発する。平成19年7月、国の名勝・天然記念物に指定。

足跡が多いと砂は鳴いてくれない。踏み荒らされていない砂浜を擦るように歩くと砂は鳴いてくれる。残念ながら、砂の鳴き声は、カメラでは撮てない。^^

▲城崎温泉泊

-- 4月26日 --

▲城崎温泉駅

▲出石城址

▲永楽館(出石)

▲京都丹後鉄道

▲五老ヶ岳公園

舞鶴湾を一望に見渡せる景勝地。五老スカイタワーからは舞鶴市内を360度パノラマで見ることができる。

▲舞鶴引揚記念館

戦後13年間、ソ連・中国など大陸からの引揚船が入港、引揚者を迎え入れた舞鶴港。帰国者にとって、祖国日本で第一歩をしるした平桟橋を見下ろせる小高い丘の引揚記念公園内に昭和63年に建てられた舞鶴引揚記念館は、再び繰り返してはならない悲惨な引揚の歴史を後世に伝え、永遠の平和への願いをこめ、その尊さを語りかけている。

※ここが最後の訪問地。岐阜羽島駅から新幹線で帰宅

2016-08-22 05:51:10

cosmophantom

2016年7月26日 兵庫県

京都丹後鉄道 (栗田駅⇒四所駅)

▼栗田(くんだ)駅 京都府宮津市上司

▼四所駅 京都府舞鶴市上福井

cosmophantom

2016年7月26日 兵庫県

出石城跡

兵庫県豊岡市出石町内町

小出、松平、仙石と3氏が居城した。隅櫓は近年の再建。157段の石段を登った最上段の稲荷台からは城下を見渡せる。

▲登城橋と登城門

西隅櫓

▲西隅櫓

▲東隅櫓

東隅櫓

cosmophantom

2016年7月26日 兵庫県

永楽館

兵庫県豊岡市出石町柳

明治34年に開館し、歌舞伎や新派劇、寄席、活動写真など但馬の大衆文化の中心として栄えた芝居小屋。平成20年に大改修が完了し、明治期に残る芝居小屋として近畿地方に現存する唯一のもの。独特の赤茶色の土壁と大きな切妻壁、14間半(約26m)の長い壁面、太鼓楼をもち、廻り舞台、奈落、花道、すっぽんといった貴重な劇場機構がある。

cosmophantom

2016年7月26日 兵庫県

豊岡市出石 重要伝統的建造物群保存地区

兵庫県豊岡市出石

室町時代、守護大名山名氏の居城であった有子山城の南麓に慶長9年(1604年)、外様大名小出吉英により出石城とその城下町が築かれた。江戸時代は仙石家の城下町となって発展した。江戸時代三大お家騒動の仙石騒動の舞台である。明治9年の大火により80%以上の建造物を焼失したが町割は文化7年(1810年)の絵図の状態がほぼ完全に残り、そこに建設された明治時代の寺院や町家、および焼失を免れた武家屋敷や社寺が現存し、近世後期の城下町の歴史的風致を今日に伝えている。

出石城跡

慶長9年(1604)、有子山の麓に小出吉英[こいでよしふさ]が築いた平山城の城跡。江戸時代には出石藩の本城として約260年間利用された。現在は本丸跡に隅櫓[すみやぐら]が復元されている。

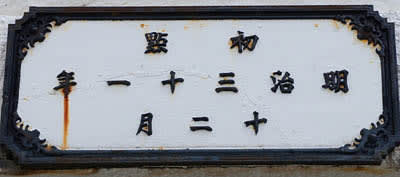

▼辰鼓楼

石城旧三の丸大手門の一角にある、明治4年(1871)建築の櫓。太鼓で時を告げていた。現在は時計台として利用されている。出石城旧三の丸大手門の一角にあり、櫓自体は明治4年(1871)の完成だが、後の明治14年(1881)に旧藩医池口忠恕氏が大時計を寄贈し、以来時計台として利用されている。現在の時計は3代目。

おりゅう灯籠

かつては日本海より三十石船が入れるほど広かった谷山川(旧出石川)の大橋東詰にあった船着場の灯籠である。おりゅう」という名の由来は、鎌倉時代の悲恋物語の主人公「おりゅう」にちなんだものとされている。灯籠のすぐそばには柳の木があり、おりゅうと恋人が寄り添う様子に見立てている。

▲出石皿そば

兵庫県の豊岡市出石町を中心とした郷土料理ですが、全国的には知名度はあまり高くない。。。

2016-08-18 05:53:53

cosmophantom

2016年7月26日 兵庫県

城崎温泉駅(山陰本線)

兵庫県豊岡市城崎町今津字稗田

cosmophantom

2016年7月25日 兵庫県

城崎温泉

兵庫県豊岡市城崎町

約1400年前、一羽のコウノトリが足の傷を癒しているのを見て発見されたのが「城崎温泉」とされている。(鴻池の由来)。その後、元正天皇の養老元(717)年、この地を訪れた道智上人が難病の人々を救う為に、当所鎮守四所明神に祈願を込め、明神の神託を得て一千日の間八曼陀羅を唱え、お湯が湧き出たと伝えられています(まんだら湯の由来)。その後、湯治の湯として永く栄え、近世になって学者によって評価され、また多くの文人墨客によって愛されてきた。

城崎温泉名物「外湯巡り」

全部で七つありますが、、湯あたりしそうなので四つ制覇で終わり・・・

地蔵湯(外湯巡り)

柳湯(外湯巡り)

一の湯(外湯巡り)

▲御所の湯(外湯巡り)

▲四所神社

2016-08-16 05:44:34

cosmophantom

2016年7月25日 京都府

立岩

京都府京丹後市丹後町間人(たいざ)

竹野川河口から竹野港付近の海岸では、柱状の割れ目をもつ巨大な黒い岩石が多く見られます。特に「立岩」は、周囲1kmにも及び、その巨大さからも地域のシンボルとして親しまれています。 「立岩」に見られる柱状の割れ目は「柱状節理」と呼ばれ、地層中に貫入したマグマが冷えて固まる際にできたものです。 竹野港の南西には「大成古墳」があり、その石室には立岩と同じ岩石が使われています。当時の人々が、柱状節理によって適度な大きさとなるこの岩石を石材としてうまく利用してきたことがうかがえます。 説明板より

▼撮影場所で見かけた柱状節理

間人(たいざ)

聖徳太子の生母・間人(はしうど)皇后が蘇我氏と物部氏との争乱を避けて丹後の当地に身を寄せ、のちに当地を去るに当たって自らの名をこの地に贈ったものの、住民は「はしうど」と呼び捨てにすることを畏れ多く思い、皇后が退座(たいざ)したのに因み間人を「たいざ」と読み替えた、との伝承が残る。但し間人皇后が丹後に避難したとする記述は記紀に無く、由来には他にも諸説がある。

cosmophantom

2016年7月25日 京都府

袖志の棚田

京都府京丹後市丹後町袖志

険しい山々と海にはさまれた土地を利用して田んぼが作られています。扇状地に開けた約4百枚の棚田からは日本海を望むことができ、海と集落と棚田が調和した美しい景観は「日本の棚田百選」にも認定されています。刈り取られた稲は「稲木(いなき)」に架けられて天日干しされ、今では全国的にも貴重となった風景を見ることができます。

〇〇撫子・・・

たぶん「いなご」

☆cosmophantom

2016年7月25日 京都府

経ヶ岬灯台

京都府京丹後市丹後町袖志

丹後半島の最北端、海抜148mの断崖に建つ、白亜の灯台です。 設置されたのは明治31年(1898年)。第1等レンズを使用した第1等灯台で、国内に5ヶ所のみの希少な灯台です。 平成20年(2008年)には、経済産業省の近代化産業遺産にも指定されています。京丹後ナビ

「経ヶ岬」:地名の由来には、諸説あります。この岬が海の難所であり、僧侶がたくさんのお経を納めた説 ・海面近くにほぼ垂直に立つ柱状玄武岩が経巻のように見える説 ・伝説によると、昔この海域に棲みついた悪竜を文殊菩薩が教化し善竜にしました。そして二度と悪竜にならぬようお経を納めた説。京丹後ナビ

cosmophantom

2016年7月24日 京都府

伊根の舟屋2016 重要伝統的建造物群保存地区

京都府与謝郡伊根町

伊根の舟屋(いねのふなや)は、京都府与謝郡伊根町の伊根地区にある民家の種類のひとつであり、伝統的建造物である。船の収蔵庫であると共に住居の役割も持つ。

舟屋から見る海の景観、海から見る舟屋の景観が美しいため、伊根町の代表的な観光スポットとして観光客が多く訪れる。舟屋は江戸時代中期頃から存在しているものと見られる。舟屋は2000年現在、238棟が確認されている。特徴としては基本的に「海への開口」、「妻入り」の2点である。こうした特徴が評価され、漁村では全国で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けている(選定名は「伊根浦」)。舟屋は伊根湾の海面すれすれに建築されている。土台や柱は椎の木を用い、梁は松の原木を使用している。1階には船揚場、物置、作業場があり、出漁の準備、漁具の手入れ、魚干物の乾場や農産物の置き場などと幅広く活用されている。また、2階は居室、民宿といった生活の場となっている。

伊根湾めぐり遊覧船にて

---陸側から---

伝統的な作りの民家。風の影響を少なくするたね出入り口が小さくできている。

丹後半島で生まれ育った伊根の象徴する地酒--向井酒造

▼ 船揚場

▲明治・大正・昭和に建てられた舟屋が並ぶ

江戸時代から残る舟屋の基礎

ここ伊根湾には時々鯨が入り込む。鯨用のもり

さばへしこは丹後・福井地方の名産品で鯖のぬか漬けです、古くから保存食とされています。へしこの名前の由来は様々ですが漁師が魚を樽に漬け込むことを「へし込む」と言ったことから、「へし込まれた物」が略されて「へしこ」となったという説があります。種類としては鯖やイワシが一般的です。 お土産としてお買い上げ。

2016-08-12 05:42:10

cosmophantom

2016年7月24日 京都府

天橋立(歩いて渡る 籠神社⇒飛龍観)

天橋立:幅は約 20~70メートル・総延長3,370メートルの白砂青松の砂州でできた砂浜です。大小約5000本もの松が茂っている珍しい地形で、その形が、天に舞う白い架け橋のように見えることから『天橋立』の名が付きました。日本百選にも多数選ばれており、「名松」「白砂青松」「渚」「道」そして、「磯清水」は「名水」の百選に選ばれています。

このような松並木が続く

▲千貫松:千貫文目の価値があると言われた名松

磯清水:辺りを海に囲まれていながら少しも塩味を含んでいない不思議な湧水。1985年には「日本の名水百選」の一つ。ただし、飲めないらしい・・・でも名水??

天橋立神社:龍伝説がいくつか残っている天橋立の中で、八大龍王をお祀りされています。

▲大砲・・・・

▲旋回橋:船が通るたびに90度旋回する珍しい橋で、天橋立と文殊堂のある陸地をつなぐ橋です。大正12年に手動でまわる廻旋橋ができましたが、橋の下を通る大型船舶が多くなり、昭和35年5月から電動式となりました。

飛龍観へ向かう前に知恩院(文殊堂)に立ち寄る

▼知恩院(文殊堂)

「三人寄れば文殊の知恵 」でおなじみ智恩寺は知恵を授ける菩薩として、学業成就を願う人々が全国各地から参詣に訪れます。黄金閣を正面に宝形造りの銅板葺き屋根の御堂を文殊堂といい、これが天橋立智恩寺の本堂であり、ここに文殊菩薩をまつり、本尊としています。

京都丹後鉄道を渡り、飛龍観に登るリフト乗り場へ

▼飛龍観

天に昇った龍が如意宝珠(意のままに願いを叶える宝)を授かり降臨する様=降龍(こうりゅう)に似ている。天橋立は如意に龍神が土を盛り一夜にして創り出したという話しが九世戸縁起にあり、伝説にふさわしい風景である。宮津天橋立観光協会

cosmophantom

2016年7月24日 京都府

籠神社(このじんじゃ)

京都府宮津市大垣

籠神社は第四代懿徳(いとく)天皇の御代(紀元前507年)に始まった「藤祭」を第二十九代欽明(きんめい)天皇(539~571年)の御代に「葵祭」と改称し、2500年以上その祭祀を継承しています。籠神社ホームページより

▼狛犬 重要文化財

鎌倉時代に造られたもの。名作ゆえに魂がこもり、夜な夜な天橋立に遊びに出て村人に魔物と間違えられ、人々を驚かせるので、天正年間(1573~92)に、剣豪岩見重太郎が剛刀でその前脚を斬ったと言われています。以来この狛犬は、霊験があり魔除けの狛犬として信仰を集めました。

cosmophantom