「新屋のかまくら」と勝手に呼んでいる「第8回あらや大川散歩道雪まつり」が今年も昨夜(1月30日)行われた。

秋田市南西部・新屋(あらや)地区の秋田公立美術工芸短大(美短)学内からJR羽越本線新屋駅前までの貨物線跡地の遊歩道に、地域住民などが雪で作った「ミニかまくら」にロウソクを灯して並べるのがメインの、新しいお祭り。

※祭りの内容等については、昨年の記事もご参照ください。

最近の秋田市内は雪がない状態(積雪量としては0。空き地などに積み上げられて少し残る程度)で、ミニかまくらを作れるのか心配だったが行ってみた。

※暗すぎるため、以下の写真は長時間露光(2秒)等のカメラの設定変更・画像処理ソフトによるレタッチ等を施しています。肉眼で見た感じとは違いますのでご了承ください。

相変わらず美短敷地内は暗いが、意外にも例年並みにミニかまくらが並んでる!

特徴的なデザインの美短の校舎の上に満月が上ってきた

特徴的なデザインの美短の校舎の上に満月が上ってきた

肉眼では上の写真程度の明るさ(暗さ)だが、シャッタースピードを2秒にすると

こんなに明るくなる

こんなに明るくなる

せめて↑この程度明るければいいのだけど。

路面には雪が全くない

路面には雪が全くない

空き地などから雪を運んできたそうだが、大変そう。

旧米倉庫を転用した、美短実習棟・新屋図書館(昨年秋の様子)

旧米倉庫を転用した、美短実習棟・新屋図書館(昨年秋の様子)

美短敷地を抜けた遊歩道区間でも

例年通りの「積み上げたかまくら」

例年通りの「積み上げたかまくら」

遊歩道途中にある本部が設置された十條団地町内会館前(昨年の記事では「集会所」としていました)では、大きな(というか本来の)かまくら設置や餅つきなどが行われ賑わってた。

再び美短へ戻る。美短の学生が作ったであろう、雪像や耳と目の付いたかまくらがあったが、暗くて分からないのでフラッシュを使って撮影。

誰?

誰?

トトロ? どーもくん?

トトロ? どーもくん?

美短学内が暗いのは本当に残念。ライトアップ用照明設備があるのに使っていない。明るすぎるのは雰囲気がなくなるが、これでは暗すぎる。一部に段差があるし、通路と芝生の区別も付けづらい。芝生の地面にはライトアップ用照明器具が埋めてあり、つまずく危険がある。

昨年の記事でも書いたが、以前、この祭りに合わせてライトアップしていた年があり、かまくらの明かりと建物の明かりの競演がたいへん美しかった。

電気代や職員の人件費などの問題があるのだろうが、祭りの実行委員会には、各町内会などとともに美短も入っているようだから協力してもいいと思う。それに今日は、事務局と一部教室(?)に照明が点いており、職員が出ていたようだったし。

あとは、周知方法。今年も市の広報紙や一部マスコミでは告知されたが、昨年はポスター画像がアップされた秋田市役所新屋支所(現・西部市民サービスセンター)と美短のサイトには、今年はまったく告知がなかった。

そして開催時期。ここ最近は毎年1月最終土曜日開催に固定しているが、雨が降ったり今年のように雪がなかったり、毎年ひやひやさせられる(それでもなんとか実施しているのはすごい)。

データを調べたわけではないが、秋田市では1月下旬は雪がなく、その前後の1月中旬や2月上旬には雪が多く積もっている傾向があるような気がする。今年も今週以降は冷え込みと降雪の予報が出ている。

1月最終土曜にこだわる理由があるのかもしれないが、雪確保のため、開催時期をシフトするのも一考かと思う。

地域の祭りだからこれでいいのかもしれないし、他地域の僕がとやかく言うことではないですが。

月明かりに照らされる

月明かりに照らされる

なんだかんだ言ったが、僕はやっぱりこの祭りが好きだ。雪が積もって路面が真っ白な年と比べると風情に欠けるが、それでもとてもきれいだった。少ない雪で例年並みのミニかまくらを作り上げた住民や美短学生のご苦労のおかげだ。

例年は風が強くてロウソクが次々に消え、地元の方が点火に奔走したり、風除けのペットボトルを切ったものを置いたりしているが、今年は穏やかな天気だからそういう管理面では楽だっただろう。

人出は例年とそんなに違わない気がした。吹雪いていても秋田の人は出掛けてるってことでしょう。

ところで、今朝の新聞によれば、美短の学生が、CSやケーブルテレビの音楽専門チャンネルの番組の取材を呼んだという。若い男性モデルが旅をして触れ合う(?)番組だそうだ。

僕はこのモデルさんは見かけなかったが、別のモデルさんにお会いできました。

モデル犬「あどれ」さん!!(あどれさんのブログ)

モデル犬「あどれ」さん!!(あどれさんのブログ)

普段はあちこち動き回っているのに、撮影時だけはリードを離してもじっとしているのに感心した。しかも僕のカメラにも目線をくれた!

暗い中で黒い体なので、よく分からないのが残念ですが…

暗い中で黒い体なので、よく分からないのが残念ですが…

秋田市南西部・新屋(あらや)地区の秋田公立美術工芸短大(美短)学内からJR羽越本線新屋駅前までの貨物線跡地の遊歩道に、地域住民などが雪で作った「ミニかまくら」にロウソクを灯して並べるのがメインの、新しいお祭り。

※祭りの内容等については、昨年の記事もご参照ください。

最近の秋田市内は雪がない状態(積雪量としては0。空き地などに積み上げられて少し残る程度)で、ミニかまくらを作れるのか心配だったが行ってみた。

※暗すぎるため、以下の写真は長時間露光(2秒)等のカメラの設定変更・画像処理ソフトによるレタッチ等を施しています。肉眼で見た感じとは違いますのでご了承ください。

相変わらず美短敷地内は暗いが、意外にも例年並みにミニかまくらが並んでる!

特徴的なデザインの美短の校舎の上に満月が上ってきた

特徴的なデザインの美短の校舎の上に満月が上ってきた肉眼では上の写真程度の明るさ(暗さ)だが、シャッタースピードを2秒にすると

こんなに明るくなる

こんなに明るくなるせめて↑この程度明るければいいのだけど。

路面には雪が全くない

路面には雪が全くない空き地などから雪を運んできたそうだが、大変そう。

旧米倉庫を転用した、美短実習棟・新屋図書館(昨年秋の様子)

旧米倉庫を転用した、美短実習棟・新屋図書館(昨年秋の様子)美短敷地を抜けた遊歩道区間でも

例年通りの「積み上げたかまくら」

例年通りの「積み上げたかまくら」遊歩道途中にある本部が設置された十條団地町内会館前(昨年の記事では「集会所」としていました)では、大きな(というか本来の)かまくら設置や餅つきなどが行われ賑わってた。

再び美短へ戻る。美短の学生が作ったであろう、雪像や耳と目の付いたかまくらがあったが、暗くて分からないのでフラッシュを使って撮影。

誰?

誰? トトロ? どーもくん?

トトロ? どーもくん?美短学内が暗いのは本当に残念。ライトアップ用照明設備があるのに使っていない。明るすぎるのは雰囲気がなくなるが、これでは暗すぎる。一部に段差があるし、通路と芝生の区別も付けづらい。芝生の地面にはライトアップ用照明器具が埋めてあり、つまずく危険がある。

昨年の記事でも書いたが、以前、この祭りに合わせてライトアップしていた年があり、かまくらの明かりと建物の明かりの競演がたいへん美しかった。

電気代や職員の人件費などの問題があるのだろうが、祭りの実行委員会には、各町内会などとともに美短も入っているようだから協力してもいいと思う。それに今日は、事務局と一部教室(?)に照明が点いており、職員が出ていたようだったし。

あとは、周知方法。今年も市の広報紙や一部マスコミでは告知されたが、昨年はポスター画像がアップされた秋田市役所新屋支所(現・西部市民サービスセンター)と美短のサイトには、今年はまったく告知がなかった。

そして開催時期。ここ最近は毎年1月最終土曜日開催に固定しているが、雨が降ったり今年のように雪がなかったり、毎年ひやひやさせられる(それでもなんとか実施しているのはすごい)。

データを調べたわけではないが、秋田市では1月下旬は雪がなく、その前後の1月中旬や2月上旬には雪が多く積もっている傾向があるような気がする。今年も今週以降は冷え込みと降雪の予報が出ている。

1月最終土曜にこだわる理由があるのかもしれないが、雪確保のため、開催時期をシフトするのも一考かと思う。

地域の祭りだからこれでいいのかもしれないし、他地域の僕がとやかく言うことではないですが。

月明かりに照らされる

月明かりに照らされるなんだかんだ言ったが、僕はやっぱりこの祭りが好きだ。雪が積もって路面が真っ白な年と比べると風情に欠けるが、それでもとてもきれいだった。少ない雪で例年並みのミニかまくらを作り上げた住民や美短学生のご苦労のおかげだ。

例年は風が強くてロウソクが次々に消え、地元の方が点火に奔走したり、風除けのペットボトルを切ったものを置いたりしているが、今年は穏やかな天気だからそういう管理面では楽だっただろう。

人出は例年とそんなに違わない気がした。吹雪いていても秋田の人は出掛けてるってことでしょう。

ところで、今朝の新聞によれば、美短の学生が、CSやケーブルテレビの音楽専門チャンネルの番組の取材を呼んだという。若い男性モデルが旅をして触れ合う(?)番組だそうだ。

僕はこのモデルさんは見かけなかったが、別のモデルさんにお会いできました。

モデル犬「あどれ」さん!!(あどれさんのブログ)

モデル犬「あどれ」さん!!(あどれさんのブログ)普段はあちこち動き回っているのに、撮影時だけはリードを離してもじっとしているのに感心した。しかも僕のカメラにも目線をくれた!

暗い中で黒い体なので、よく分からないのが残念ですが…

暗い中で黒い体なので、よく分からないのが残念ですが…

秋田駅東側の住宅地、桜地区の細い道

秋田駅東側の住宅地、桜地区の細い道 「!」

「!」 ここは「右方注意」

ここは「右方注意」 デカイ! 頭でっかちに見えませんか?

デカイ! 頭でっかちに見えませんか? 上の案内標識は一般的なサイズ、車は軽乗用車です

上の案内標識は一般的なサイズ、車は軽乗用車です 横金線北方向。右の車が出てくるのが標識のある道

横金線北方向。右の車が出てくるのが標識のある道 向かい側から見る

向かい側から見る 前のバス通りは「赤れんが館通り」

前のバス通りは「赤れんが館通り」 撮影時は展示替えのための休館日だった

撮影時は展示替えのための休館日だった こちらは現役で営業中

こちらは現役で営業中 建物に注目

建物に注目

銀行から白いものが通りに流れている

銀行から白いものが通りに流れている

出所は下向きの細いパイプ

出所は下向きの細いパイプ 男鹿へ行く臨海道路側の港から

男鹿へ行く臨海道路側の港から こちらが正面

こちらが正面 セリオンリスタ内部

セリオンリスタ内部 県内各市町村の花と木が表示された地図があった

県内各市町村の花と木が表示された地図があった 「(平成の)合併前の旧市町村で表示」していた。

「(平成の)合併前の旧市町村で表示」していた。

おもしろい光景

おもしろい光景 5階の展望室(他の階は椅子があったり床が違ったりしたがほぼ同じ)

5階の展望室(他の階は椅子があったり床が違ったりしたがほぼ同じ) 6272枚のガラスが使われている

6272枚のガラスが使われている

西方向

西方向 東方向

東方向 東側に自らの影を落とす

東側に自らの影を落とす 秋田市大町

秋田市大町 秋田市保戸野

秋田市保戸野 秋田市土崎港

秋田市土崎港 これはすごい傾き。倒れそう

これはすごい傾き。倒れそう

撮影日は違いますが同じ場所です

撮影日は違いますが同じ場所です 右半分は上の足場が取れていた。

右半分は上の足場が取れていた。 正面玄関上の壁面の文字が姿を現した。教科書体かな? 個人的に好きなフォント

正面玄関上の壁面の文字が姿を現した。教科書体かな? 個人的に好きなフォント 騒音・振動計は引き続き設置中

騒音・振動計は引き続き設置中 県道部分

県道部分 春にはよりきれいな花が咲くことでしょう

春にはよりきれいな花が咲くことでしょう 秋田駅から。手前が自由通路

秋田駅から。手前が自由通路 夜の西口バス乗り場から

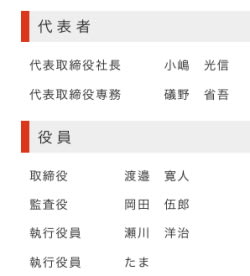

夜の西口バス乗り場から 同社サイト会社概要のページより

同社サイト会社概要のページより 右が支所跡地

右が支所跡地 「日吉神社前」ですか。なるほど

「日吉神社前」ですか。なるほど 交わる市道側には以前と同じく表示がない

交わる市道側には以前と同じく表示がない 四隅や縁をネジのようなもので留めている

四隅や縁をネジのようなもので留めている 「東北地方建設局」「昭和52年12月」などとある

「東北地方建設局」「昭和52年12月」などとある

秋田県による県警秋田中央署新屋交番の新築工事

秋田県による県警秋田中央署新屋交番の新築工事 現在の新屋交番

現在の新屋交番 支所跡地の脇の市道、新屋駅側から

支所跡地の脇の市道、新屋駅側から 秋田市による「新しい通路の築造を行っています」

秋田市による「新しい通路の築造を行っています」 会場は3階のいちばん奥(写真左端)

会場は3階のいちばん奥(写真左端) 「絶賛開催中」だそうです 【追記】画像は21日までの開催になっているが、後に24日(日)までに延長された

「絶賛開催中」だそうです 【追記】画像は21日までの開催になっているが、後に24日(日)までに延長された 大きい。タテ1.4メートル・ヨコ5.4メートル

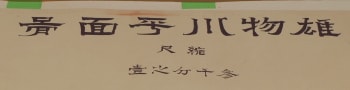

大きい。タテ1.4メートル・ヨコ5.4メートル タイトル。字体と右から読むのが時代を感じさせる。縮尺は3000分の1

タイトル。字体と右から読むのが時代を感じさせる。縮尺は3000分の1 この地形、見覚えありませんか?

この地形、見覚えありませんか? 分かりづらいので、上の図に線を引きました

分かりづらいので、上の図に線を引きました 赤く塗った部分とその上の道路に注目

赤く塗った部分とその上の道路に注目

今より幅が広く、中州が点在

今より幅が広く、中州が点在 西部市民サービスセンターからの眺め

西部市民サービスセンターからの眺め 市役所裏の秋田消防署(消防本部の建物)にいる1台

市役所裏の秋田消防署(消防本部の建物)にいる1台 土崎消防署の1台

土崎消防署の1台 通れる!

通れる!

これなら安心して通れそう

これなら安心して通れそう 看板ではまだ工事中ですが

看板ではまだ工事中ですが おそらく、融雪装置のセンサー

おそらく、融雪装置のセンサー 正月は通れなかったポストの前も通行可

正月は通れなかったポストの前も通行可

また寒波がやってきた

また寒波がやってきた 雪国の交差点や横断歩道の光景

雪国の交差点や横断歩道の光景 「停止線」の標識

「停止線」の標識 写真右端の赤いもの

写真右端の赤いもの

赤い旗を付けた竹竿を設置

赤い旗を付けた竹竿を設置 後ろのバス停よりも低い旗。本体は見えないので地下式消火栓なのだろうか?

後ろのバス停よりも低い旗。本体は見えないので地下式消火栓なのだろうか? 雪が積もるとこんなトラックが道路を走る

雪が積もるとこんなトラックが道路を走る 後部には「除雪車」と表示がある

後部には「除雪車」と表示がある 後部の下の方(赤色矢印)から、白い粒状のものを飛ばしている

後部の下の方(赤色矢印)から、白い粒状のものを飛ばしている 接近してくる電車の両側がなんかすごいことになってる?!

接近してくる電車の両側がなんかすごいことになってる?! 雪煙を巻き上げて走っている!

雪煙を巻き上げて走っている! 「うなぎ弁当(ふんわり赤ワイン仕込蒲焼き)」1300円

「うなぎ弁当(ふんわり赤ワイン仕込蒲焼き)」1300円 中味の見た目は殺風景

中味の見た目は殺風景 タレと粉山椒が別添え。わさび漬けが入っているのが静岡らしい

タレと粉山椒が別添え。わさび漬けが入っているのが静岡らしい LED式の縦型に交換されていた

LED式の縦型に交換されていた 奥の信号機が消えている、というかここは横型の信号が付いていたのだが…

奥の信号機が消えている、というかここは横型の信号が付いていたのだが… 2台の車で作業

2台の車で作業

庇(ひさし)の取り付け中!

庇(ひさし)の取り付け中! 横から見ると、今までの概念では信号機とは思えない

横から見ると、今までの概念では信号機とは思えない これはあまり違和感がない

これはあまり違和感がない

車両用は赤であることが分かるが、歩行者用はいかがだろう?

車両用は赤であることが分かるが、歩行者用はいかがだろう? 赤点灯

赤点灯  青点灯

青点灯 「横濱中華弁当(1000円)」

「横濱中華弁当(1000円)」

「鶏の黒酢風味」

「鶏の黒酢風味」