7月12日は秋田市の「市の記念日」。1889(明治22)年の同日に秋田市役所が開庁したことにちなむもので、今年で市制施行130周年。

※市制施行の日付としては同年4月1日。市町村制は同年に初めて制定されたそうで、同年施行の自治体は全国的に多い。

30年前・平成元年の100周年の時は、大々的にイベントが開催されたものだが、それ以降は10年単位の節目の年でも、一般市民としてはほとんど気づかずに過ぎてしまう。

いちおう毎年文化会館で記念式典が開かれ、市に功労があった人が表彰されたことは報道される。

それと、秋田市運営施設の無料開放。

秋田市民に限らず誰でも対象で、今年は赤れんが郷土館、大森山動物園など9施設で実施。昔は千秋美術館も対象だったはずだけど…【22日追記】千秋美術館は、今年は展示替え中なのか臨時休館に当たっていた。

秋田市関係でも、クアドーム・ザ・ブーンは市直営でないから対象外なのは分かるけど、河辺岩見温泉交流センターやテニスコートなど運動施設の貸し切り等も対象外のようだ。【11月5日補足・少なくとも2014年と2015年の市の記念日には、ザ・ブーンの入館料が半額になっていた。】

ちなみに、秋田県の「県の記念日」8月29日には、いくつかの県営運動施設が無料になる。県立美術館は無料になるが、男鹿水族館は無料にならない。

また、首都圏方面では「東京都民の日」「埼玉県民の日」といった名称で、当日は学校が休みになり、ディズニーランドで県民限定割引が実施されたり(今は廃止?)するそうだけど、秋田県・秋田市では、休校や協賛割り引きの類はない。

さて、秋田市の無料開放については、毎年、直近の市の広報には掲載されるものの、ホームページには大々的には出ない。

しかも、曜日に関わらず必ず7月12日固定だし、しかも梅雨真っただ中で雨に当たることが多い気がする。

そんなわけで、うっかり忘れてしまったり、覚えていて無料開放の恩恵にあずかろうと思っても雨で出足をくじかれたりで、なかなか恩恵にあずかれないでいた。

今年の7月12日は、朝は雨。午後にはやんでくもり空。少し時間もできたので、1施設だけ利用させてもらった。千秋公園の「久保田城御隅櫓(くぼたじょうおすみやぐら。以下、御隅櫓)」。

久保田城址・千秋公園では、二の丸南東の「秋田市佐竹資料館」と、本丸の北西奥にある御隅櫓の2つが、無料開放。通常は各100円。

久保田城には天守はもともとなく、その他の建物は明治の火災でほとんど焼失してしまった。

御隅櫓とはその名の通り、城の敷地の隅にあったやぐらで、後に復元したもの。

御隅櫓が復元されたのは、ちょうど30年前・平成元年。大森山動物園への象とキリンの導入(

関連記事)と並ぶ、市政100周年の目玉事業であった。今回、館内などに特に30周年記念の表示などは見当たらなかった。

秋田駅側からは裏で見えないが、木々がうっそうと茂る千秋公園西側斜面に、白いお城風の建物はいいアクセントになり、平成の間にその光景もすっかりなじんだ。

(再掲)真下・旭川の鷹匠橋から

パンフレットなどの写真では、本丸内側の櫓の入り口側から写した写真がよく使われるが、毎日ように下から眺めている市民としては、上のような外側の姿のほうに親しみを覚える。この30年で木が生長し、昔よりはいくらか隠れ気味かな。

パンフレットでおなじみのアングル。こちらも木が茂った

久保田城御隅櫓を初めて見た方は、「やぐら」にしては立派な作りだと思われるかもしれない。どこか天守閣っぽい。

それもそのはずで、忠実に復元したわけではないのだった。

秋田市ホームページで「史料に記されている2階造りを基本とし、その上に展望室を加えて復元されたもの。」と紹介されている。やぐらは、武器庫と見張り場の役目を担っていたそうだけど、昔は2階建てでも充分見渡せたのだろう。

30年前はバブル真っただ中。全国各地でバブリーなお城もどきが造られたが、御隅櫓もその1つとしなければならないだろう。

雨上がりの階段と坂道を本丸奥まで進み、入口の管理人さんにどうもと頭を下げて、そのまま中へ。

入館するのは、開館まもない頃と、10年少し前の市の記念日に続き、30年間で3回目。

館内は飲食禁止。トイレは外の公衆トイレを使用。

内部は4階建てになるようだが、3階部分は入館者向けスペースはなし。階段かエレベーターで移動。

やぐらならこんなもんだろうけど、中の入館者用スペースは広くはない。

1階は年表や歴代藩主の紹介、2階は模型とビデオ放映。藩主紹介のパネルは、今はまず使わない(使えない)写植用書体の写研「石井太ゴシック体」が使われているようで、物持ちがいい(内容としては変えようがないし、デザイン的に古臭くもないし、劣化もしていないから問題ないけど)。

より詳しい資料は佐竹資料館にあるのだろうし、入館者の多くは展示にはさほど興味がないはずだし、申し訳程度の展示。

16時30分の閉館まで1時間を切った頃だったが、市の記念日のせいか3人くらい(観光客ではなさそうな格好の)入館者がいた。

4階内部

窓が小さく、室内からは外はほぼ見えない。

雨上がりの街が見渡せる

たいていの城風建物と同じように、外側をぐるりと一周できるが、人がすれ違うには苦労するほど狭い。どうせ実在しなかったものなんだから、通路を広くすればよかったのでは?

各方面の眺め。くもり&一部逆光の中、スマートフォンで撮影したので画質は悪いですが。

西側

二の丸の森の向こうに家並みが広がる。山王・八橋・保戸野・泉、さらに北部の土崎方面、そして男鹿半島・寒風山。

中央をまっすぐ伸びるのが、千秋トンネル通り。白いマンションの下付近が、冒頭の外から見た写真の撮影場所。

確認できたものは、秋田中央郵便局、秋田テレビ、秋田市立体育館、勝平山(奥の低い山)、ポートタワーセリオン、秋田火力発電所。海は見えないか、見えたとしても遠くにごくわずかのはず。

そこから左・南方向は、千秋公園のふもと沿いに高層マンションが多く、見通しは悪いが、思ったよりは見える。山王方面までビル群が続く。

大町のNTTドコモとその奥に大森山とテレビ塔、川尻の市立病院、秋田県社会福祉会館、秋田地方気象台、秋田県JAビルは確認。県庁や市役所は手前のマンションで隠れるようだ。

南方向

真南は千秋公園の森で隠れる。

ドコモのアンテナの左の高いマンションが協働社跡のベルドゥムール ランドマーク秋田。その手前が秋田中央警察署。

拡大

マンションふもとの左に木内の一部、奥に北都銀行本店と北都ビルディング、東部ガスのタンクとイオン秋田中央店。左端奥に新屋高校。

それらのずっと奥にはまばらに何基も並ぶ風力発電風車。位置的に海沿いでない、豊岩~梅林園の辺りの国見山かな。

この日は天候のためそもそも見えなかったが、方角的には鳥海山が見えるのが南側。御隅櫓からは見えるかどうか、微妙な位置かと思われる。

東方向

東側は公園の内側だけに、ほぼ見えないが、かろうじて遠くに少し。

拡大

明るい茶色が、公園東側すぐの秋田県立循環器・脳脊髄センター(旧脳研)、その上が、秋田駅東口のNHK秋田放送局のアンテナ、右がアルヴェ。木をはさんで右のグレーの看板が秋田駅西口のOPA。OPAの右奥の白いものは、雄和のあきたスカイドームか?

北方向

天気が良ければ正面に太平山。その手前の低いのが手形山。

北側は千秋公園の北の丸が続いていて、開けてはおらず、秋田大学医学部など広面方向は見えない。

秋大手形キャンパスから秋田高校にかけての、手形地区が見える。手前には、

市立明徳小学校がよく見えてしまう。※明徳小の現在地への移転は、御隅櫓復元の8年前。

北西方向。明徳小は校舎は補修済み、体育館の屋根が傷んでるようです

手前から右奥へ秋田北高、秋田工業、平和公園。平和公園の右奥は旭川地区・新藤田の徐々に高くなっていく家並み、左奥には外旭川・飯島辺りの田んぼの緑が見えた。御隅櫓から見える水田はここだけ。

吹く風も心地よく、気分転換できた。

ものすごく眺めがいいわけでもないけれど、千秋公園内にも周辺にも、街を見下ろせる場所はほとんどないので、いつもと違う高さから街を眺めるのは楽しい。

ところで、御隅櫓の真下・二の丸に相当する階層に、西側を見渡せるあずまやがある。

(再掲)あずまやからの眺め

御隅櫓から

やはり高さが違えば、景色も違う。

Mapionで海抜を調べると、秋田駅前や千秋公園ふもとは10メートル程度。あずまやは29メートル。御隅櫓の辺りが千秋公園ではほぼ最高地点の32メートル。そこの4階建てだから+10メートルとして、海抜40メートル強、ふもとから30メートル強の高さといったところか。

晴れていれば夕日・夕焼けも見えるが、通常は16時30分閉館かつ冬期休業。ただし、秋田市立小中学校の夏休み中は19時まで延長するそうなので、狙い目。といっても、ド逆光で景色は見づらそう。

逆光といえば、展望施設によくあるコイン式望遠鏡。

御隅櫓にも、ニコンのが1台だけ北面に設置されていた。太平山も見えるけど、明徳小ものぞけてしまいそうな微妙な場所。

西面に設置すればいいのにとも思ってしまうが、真西向きのここではどんなに注意しても太陽を見てしまうため、危なくて置けないのだろう。

御隅櫓には年間パスポートはないけれど、あったら季節ごとに眺めるのも良さそう。

そういえば築30年の建物にしては、中も外もきれいに感じた。外壁など真っ白。市立学校の校舎なんて20年で汚れや小さいヒビが出ているのに。

久保田城には、御隅櫓が8つあったとのこと。もしバブルが長く続いていたら、2つ、3つ…と復元されていたかも。

今の御隅櫓ができた30年間では、見える風景はさほど変わっていない。130年前、そして江戸時代と比べるとかなり変わった。これからはどんな景色になっていくだろう。

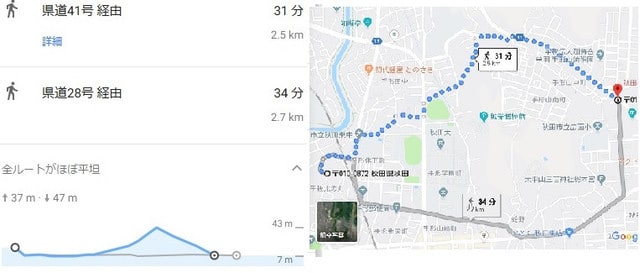

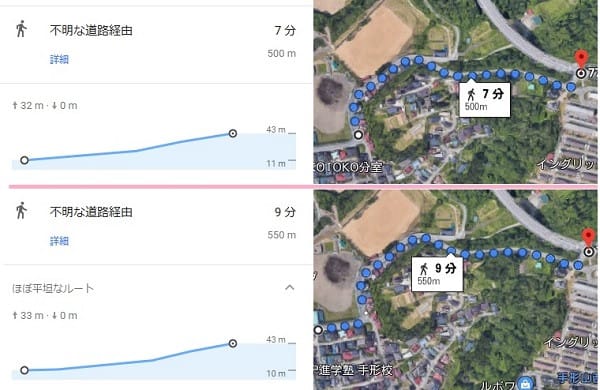

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート

千秋北の丸の高い部分からマックスバリュ広面店までのルート (再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤ

(再掲)秋田高校の坂。秋田市内有数の急坂。道幅が狭いのもイヤ 上は表示なし、下は「ほぼ平坦」

上は表示なし、下は「ほぼ平坦」 上が「ほぼ平坦」、下が表示なし

上が「ほぼ平坦」、下が表示なし さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや?

さすがにこれは「平坦」とはみなされなかったと思いきや? ここが-38メートル地帯!

ここが-38メートル地帯! 「全ルートがほぼ平坦」

「全ルートがほぼ平坦」

売っていた!!

売っていた!! 「お岩木なっとう 中粒」

「お岩木なっとう 中粒」

パックはごく普通

パックはごく普通 お岩木なっとう

お岩木なっとう (再掲)秋田市道

(再掲)秋田市道 (再掲)

(再掲) (再掲)弘前市土手町。右下が折れているとか、絵柄入りが多いとかは別として

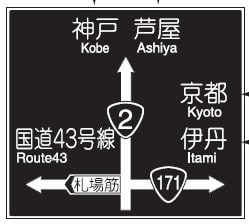

(再掲)弘前市土手町。右下が折れているとか、絵柄入りが多いとかは別として 「国道43号線」

「国道43号線」 (再掲)やはりおにぎり

(再掲)やはりおにぎり ストリートビューより国道4号上の標識におにぎり

ストリートビューより国道4号上の標識におにぎり ストリートビューより

ストリートビューより 中央交通自社発注の246号車。塗装の緑色が淡いのが特徴。屋根にサビが出ている。

中央交通自社発注の246号車。塗装の緑色が淡いのが特徴。屋根にサビが出ている。 方向幕

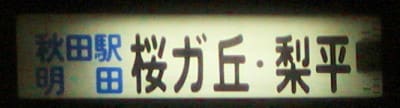

方向幕 (再掲)市営バス時代の中型車による東口発横森経由桜ガ丘線

(再掲)市営バス時代の中型車による東口発横森経由桜ガ丘線 小田急中古の12-69

小田急中古の12-69 表示機の枠の造作は、246とは違う

表示機の枠の造作は、246とは違う 後部も同じ表示

後部も同じ表示 (再掲)中型車271号車の後部

(再掲)中型車271号車の後部 「秋田駅 明田 桜ガ丘・梨平」。「ガ」が大きい

「秋田駅 明田 桜ガ丘・梨平」。「ガ」が大きい 西側から。この左が大屋根

西側から。この左が大屋根 南側から

南側から ファミマ入口から南方向

ファミマ入口から南方向

緑と青のはコンビニの番重

緑と青のはコンビニの番重

自転車が立てかけられている(道路上だと撤去される)

自転車が立てかけられている(道路上だと撤去される) 座っている若者も!

座っている若者も! 赤い矢印の部分にすき間ができている

赤い矢印の部分にすき間ができている 何かおかしくありません?

何かおかしくありません? 交差点内側から。車は手前から奥への一通

交差点内側から。車は手前から奥への一通 外側から。交差点の向こう側は道幅は同じものの対面通行

外側から。交差点の向こう側は道幅は同じものの対面通行 止まれの裏面のシール

止まれの裏面のシール 古くから存在するのは確実

古くから存在するのは確実 中通総合病院の前。右が問題の道路

中通総合病院の前。右が問題の道路 一方通行入口から出てくる逆走車が写っていた!

一方通行入口から出てくる逆走車が写っていた! 大住側から。従来は突き当りの信号を右へ曲がっていた

大住側から。従来は突き当りの信号を右へ曲がっていた 反対側から

反対側から 社名が消えている

社名が消えている (再掲)2011年撮影。国道の下り側大野口

(再掲)2011年撮影。国道の下り側大野口 市営バスタイプ表示板に変わった!

市営バスタイプ表示板に変わった! 支柱のネジ位置が左に偏ってるのは更新前と同じだから、支柱は替わっていない

支柱のネジ位置が左に偏ってるのは更新前と同じだから、支柱は替わっていない これも市営バスタイプになった!

これも市営バスタイプになった! 台座や支柱もきれいで新品

台座や支柱もきれいで新品 (再掲)以前の大野線用大野口

(再掲)以前の大野線用大野口 2011年も2019年もほぼ変わらぬ姿

2011年も2019年もほぼ変わらぬ姿 かなり傷んでいる

かなり傷んでいる (再掲)真下・旭川の鷹匠橋から

(再掲)真下・旭川の鷹匠橋から パンフレットでおなじみのアングル。こちらも木が茂った

パンフレットでおなじみのアングル。こちらも木が茂った 4階内部

4階内部 雨上がりの街が見渡せる

雨上がりの街が見渡せる

西側

西側

南方向

南方向 拡大

拡大 東方向

東方向 拡大

拡大 北方向

北方向 北西方向。明徳小は校舎は補修済み、体育館の屋根が傷んでるようです

北西方向。明徳小は校舎は補修済み、体育館の屋根が傷んでるようです (再掲)あずまやからの眺め

(再掲)あずまやからの眺め 御隅櫓から

御隅櫓から イギリストースト ジャリ・チョコ暴走モード 483kcal

イギリストースト ジャリ・チョコ暴走モード 483kcal 表面にはカラーチョコスプレーがびっしり

表面にはカラーチョコスプレーがびっしり 分解

分解 手造りバーガー グラタンコロッケ 405kcal

手造りバーガー グラタンコロッケ 405kcal

(再掲)二丁目橋から。向かい側がその土地、さらに向こうの茶色い建物は木内

(再掲)二丁目橋から。向かい側がその土地、さらに向こうの茶色い建物は木内 建物が建った!

建物が建った! 歩道橋の上から

歩道橋の上から (再掲)庭園があった時

(再掲)庭園があった時 現在

現在 東側は遊歩道に沿って仮囲い

東側は遊歩道に沿って仮囲い 奥は恒例の選挙啓発看板

奥は恒例の選挙啓発看板 南東角

南東角 (再掲)秋田県の押しボタン式信号のボタン箱周辺

(再掲)秋田県の押しボタン式信号のボタン箱周辺 秋田県警の新表示板

秋田県警の新表示板 (再掲)岩手県。ここも黄色と白の箱が並ぶ

(再掲)岩手県。ここも黄色と白の箱が並ぶ 秋田市竿燈大通り。10年以上前からあり箱は錆び、落書きもある

秋田市竿燈大通り。10年以上前からあり箱は錆び、落書きもある ボタンの上に!

ボタンの上に! 説明板じゃなく説明シール

説明板じゃなく説明シール 右が中央通り。直進と合わせて4車線が信号待ち

右が中央通り。直進と合わせて4車線が信号待ち 拡大

拡大 光線の関係もあるが、くっきりと

光線の関係もあるが、くっきりと これ食べた!

これ食べた! 菊谷小路。押しボタン信号を左折すれば保戸野小正門

菊谷小路。押しボタン信号を左折すれば保戸野小正門 のてや店舗

のてや店舗 視力検査の環と直線を組み合わせたような、当時流行った感じのロゴ。初見の人は読めるかな?

視力検査の環と直線を組み合わせたような、当時流行った感じのロゴ。初見の人は読めるかな? 14-13

14-13 もやしかうなぎか。たしかに長く見える。社名は前寄りに表記

もやしかうなぎか。たしかに長く見える。社名は前寄りに表記 (再掲)普通の長さの中型。やっぱりロングは長い

(再掲)普通の長さの中型。やっぱりロングは長い 市営バスと同じく車内の

市営バスと同じく車内の いすゞLVキュービック

いすゞLVキュービック