先日、秋田市卸町の県道と国道の交差点周辺の3つの標識類を取り上げた。同時に、「標識BOX」へメール送信していたのだが、その回答が来た。

同じ地点だが、担当部署が違うと思われたので、一括して受け付けてくれる国交省道路局へ送ったのだが、各セクションで回答したものを秋田県で取りまとめた回答だった。

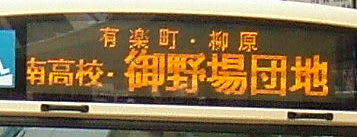

まずは、有楽町方面から交差点に入った際の車線区分標識。規制標識なので県警本部の担当だ。

設置場所の状況や費用の検討、道路管理者との調整があるので時間がかかるとしながらも、できるだけ早期に設置するという趣旨の回答だった。

3件の中では、もっとも費用がかかるが必要性も高い件だと思っていたが、前向きな対応に安心した。

【12月8日追記】設置されたのを確認。

次に、地点名表示の「柳原」は、県の管轄。「卸町」に変更してくれるそうだ。

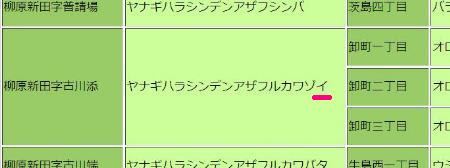

最後の、県道側の信号機の地点名表示が、古い地名の「古川添」で、かつローマ字が表記が間違っていて、かつ国道側にはない点。意外にも県でなく国交省の対応だった。

僕としては「古川添」があまり知名度がない地名だと認識しているが、先方では「一般に使用されている」という見解で、名称変更はしないとのこと。国道側の設置にも触れなかった。

ただ、ローマ字表記は「Furukawazoe」のeをiに変更し、秋田市役所の見解と一致した読みの表示にしてくれるようだ。公的機関の間で読みが一致していないという矛盾は解消されるのでよかった。

僕1人の意見をほぼ受け入れてくれたのはありがたく、提案したかいがあった。言ってみるもんだ。

僕の納税額以上の出費をさせてしまうことになって、ちょっと申し訳ない気もするが、特に車線区分標識は、ドライバーの混乱、渋滞や事故の減少に多少なりともつながるはずなので、無駄ではないと思う。

現場に変化があれば、写真でご紹介したい。

以前も書いたけれど、皆さんも、道路などの不具合、矛盾、要望や提案があれば、どんどん情報提供した方がいいと思う。

子供・お年寄り・障害者などの事故防止、他の歩行者やドライバーの不安・不満の解消など、きっと役立つことがあるはずだから。

一応、連絡先をまとめておくと(URLは検索してください)、

・道路の不具合など全般→国交省道路局の「道の相談室」

・信号機関係→各都道府県警の「信号機BOX」

・標識関係全般→道路管理者に関係なく:国交省道路局の「標識BOX」

規制標識:各都道府県警のの「標識BOX」

案内標識:高速道路会社、国交省地方整備局、都道府県の「標識BOX」

ほかにも、各市町村などの道路管理部局で独自に受付窓口を設置している所もある。

事故に直結するような緊急・重大なものは警察に電話した方がいいだろうが、ちょっとしたことなら、きっとこれらの窓口が慎重に検討してくれると思う。

この続き(実際の対処)はこちら。

同じ地点だが、担当部署が違うと思われたので、一括して受け付けてくれる国交省道路局へ送ったのだが、各セクションで回答したものを秋田県で取りまとめた回答だった。

まずは、有楽町方面から交差点に入った際の車線区分標識。規制標識なので県警本部の担当だ。

設置場所の状況や費用の検討、道路管理者との調整があるので時間がかかるとしながらも、できるだけ早期に設置するという趣旨の回答だった。

3件の中では、もっとも費用がかかるが必要性も高い件だと思っていたが、前向きな対応に安心した。

【12月8日追記】設置されたのを確認。

次に、地点名表示の「柳原」は、県の管轄。「卸町」に変更してくれるそうだ。

最後の、県道側の信号機の地点名表示が、古い地名の「古川添」で、かつローマ字が表記が間違っていて、かつ国道側にはない点。意外にも県でなく国交省の対応だった。

僕としては「古川添」があまり知名度がない地名だと認識しているが、先方では「一般に使用されている」という見解で、名称変更はしないとのこと。国道側の設置にも触れなかった。

ただ、ローマ字表記は「Furukawazoe」のeをiに変更し、秋田市役所の見解と一致した読みの表示にしてくれるようだ。公的機関の間で読みが一致していないという矛盾は解消されるのでよかった。

僕1人の意見をほぼ受け入れてくれたのはありがたく、提案したかいがあった。言ってみるもんだ。

僕の納税額以上の出費をさせてしまうことになって、ちょっと申し訳ない気もするが、特に車線区分標識は、ドライバーの混乱、渋滞や事故の減少に多少なりともつながるはずなので、無駄ではないと思う。

現場に変化があれば、写真でご紹介したい。

以前も書いたけれど、皆さんも、道路などの不具合、矛盾、要望や提案があれば、どんどん情報提供した方がいいと思う。

子供・お年寄り・障害者などの事故防止、他の歩行者やドライバーの不安・不満の解消など、きっと役立つことがあるはずだから。

一応、連絡先をまとめておくと(URLは検索してください)、

・道路の不具合など全般→国交省道路局の「道の相談室」

・信号機関係→各都道府県警の「信号機BOX」

・標識関係全般→道路管理者に関係なく:国交省道路局の「標識BOX」

規制標識:各都道府県警のの「標識BOX」

案内標識:高速道路会社、国交省地方整備局、都道府県の「標識BOX」

ほかにも、各市町村などの道路管理部局で独自に受付窓口を設置している所もある。

事故に直結するような緊急・重大なものは警察に電話した方がいいだろうが、ちょっとしたことなら、きっとこれらの窓口が慎重に検討してくれると思う。

この続き(実際の対処)はこちら。

旧秋田大橋を渡る車内から

旧秋田大橋を渡る車内から 新屋側から(下の写真も)

新屋側から(下の写真も) 6連のトラスがいかめしくも美しかった

6連のトラスがいかめしくも美しかった 作業車が入れる「島」を作り橋脚を設置

作業車が入れる「島」を作り橋脚を設置

桁を伸ばして行く

桁を伸ばして行く ここから眺める太平山は美しい

ここから眺める太平山は美しい

ナミエツコさんの難病を治した病院。

ナミエツコさんの難病を治した病院。 御殿まりをあしらった塗装。

御殿まりをあしらった塗装。

最後尾のガラスの前に立つことが可能。

最後尾のガラスの前に立つことが可能。 左が茨島、右が牛島の住宅地。

左が茨島、右が牛島の住宅地。

画質を調整しています。

画質を調整しています。

跨線橋の階段。

跨線橋の階段。 本荘の特産、ごてんまりが飾られている。

本荘の特産、ごてんまりが飾られている。 特大のごてんまり。

特大のごてんまり。

これなら大丈夫そう。やればできるじゃないの。秋田県!

これなら大丈夫そう。やればできるじゃないの。秋田県!

いちばん上の本丸。松も先のサクラも濡れ雪が着いて真っ白。

いちばん上の本丸。松も先のサクラも濡れ雪が着いて真っ白。 墨絵のような世界。

墨絵のような世界。

“丘”に見えるけど全部雪です。

“丘”に見えるけど全部雪です。 5台が集中!

5台が集中!

画面のコピー

画面のコピー 「Furukawazoe」つまり「ふるかわぞえ」。

「Furukawazoe」つまり「ふるかわぞえ」。

県道番号の下の地名を示す補助標識

県道番号の下の地名を示す補助標識 東部ガス前から撮影

東部ガス前から撮影 太平大橋の上で撮影

太平大橋の上で撮影 雪の上の足跡が少ない。

雪の上の足跡が少ない。 堤防上をやってきたのは牛ではなく、

堤防上をやってきたのは牛ではなく、 カウベルを下げた犬登場!

カウベルを下げた犬登場!

撤収

撤収 耳をパタパタしながら再登場!!

耳をパタパタしながら再登場!! 勝手にスキャンしました。

勝手にスキャンしました。

クリーム入り。

クリーム入り。 大学いも味

大学いも味

ホワイトチョコよりは黄色い

ホワイトチョコよりは黄色い 秋田市中心部の住宅街の裏道。

秋田市中心部の住宅街の裏道。 左奥が秋田南大橋。

左奥が秋田南大橋。

車道を通る自転車もいて危険。

車道を通る自転車もいて危険。

札幌と旭川を結ぶ特急「スーパーカムイ」

札幌と旭川を結ぶ特急「スーパーカムイ」

シャッター優先 F3.5 1.3秒

シャッター優先 F3.5 1.3秒 プログラムオート F5 1/250秒

プログラムオート F5 1/250秒 プログラムオート F5.6 1/250秒 露出+0.7

プログラムオート F5.6 1/250秒 露出+0.7 プログラムオート F5.6 1/250秒 露出+0.3

プログラムオート F5.6 1/250秒 露出+0.3 プログラムオート F6.3 1/250秒 露出+0.7

プログラムオート F6.3 1/250秒 露出+0.7 プログラムオート F9 1/400秒 露出+0.3

プログラムオート F9 1/400秒 露出+0.3