前回に続いて、三重県四日市市内の様子、今回は鉄道のお話です。

前回まで触れたように、四日市対名古屋・近畿・伊勢方面とのアクセスにおいて、JRよりも優位な地位を占めている近鉄(近畿日本鉄道)。

四日市市内の移動においてもJRより近鉄が優勢のようだ。本線にあたる「名古屋線」には短い間隔で駅があるし、市内を走る支線が3路線ある。

その支線の1つの「湯の山線」という路線は、現在はごく普通の路線なのだが、残りの2路線が珍しい鉄道。

興味はあったのだけど、今回は乗る機会はないかなと思っていたが、市内をうろついていると、それらしき線路に行き着いた。

単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった

単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった

1ブロック先に駅を発見し、行ってみた。線路と家並みを隔てて並行する道は旧東海道。数百メートル南を国道1号線が走っている。

赤堀(あかほり)駅

赤堀(あかほり)駅

近鉄四日市駅から「内部(うつべ)線」で1駅、ちょうど1.0キロの地点にある駅。

隣の日永(ひなが)駅でもう1つの支線「八王子線」が分岐しているが、内部線に乗り入れて四日市発着のため、実質的には「内部・八王子線」として一体的に扱われているようだ。

種は分からないが、ツタの絡まった高い木が印象的な駅。

単線の線路に1本のホームがあり、それに屋根を付けただけの簡素な構造。屋根の下には、昔は窓口があったのかもしれない。

線路配置と駅の構造としては青森県弘前市の弘南鉄道大鰐線「弘高下」「聖愛中高前(旧・城南)」駅を思い出させる。

弘南鉄道と違うのは、駅の趣きとは場違いだが自動券売機がちゃんとあること。わずかなすき間にぴたりと収まっていた。四日市駅で乗り換える場合の乗車券もある程度の範囲までは購入できるようだ。さすが大手私鉄。(IC乗車券「PiTaPa」は使用できない)

近鉄の多くの路線の線路の幅は、1435ミリで新幹線と同じ「標準軌」。

だけど、この赤堀駅の線路、どう見ても1メートル50センチ近い幅があるとは思えない。JRの在来線や弘南鉄道などの「狭軌」1067ミリよりも狭そう。車両を見るとそれがよく分かる。

試運転列車がやって来て、

試運転列車がやって来て、

一瞬だけ停まって

一瞬だけ停まって

発車していった。

小っちゃいというか細くてかわいらしい電車だ。

実はこの路線、線路の幅がわずか762ミリしかない。そのため、この「260系」という小型の電車が使われている。

電車1両は、幅2メートル10センチ、長さ15メートル程度という、大型バス並みのサイズ。路面電車よりも少し小さい。それが3両編成で走っている。(JRの一般的な在来線電車は幅3メートル弱、長さ20メートル)

1982年から1983年にかけて製造され、2004年から2008年にかけて「外部塗色を沿線の保育園、幼稚園のお子様のご意見を参考に「楽しく」「元気に」をテーマに1両毎に7色のパステルカラーに変更しています。(近鉄公式サイトより)」とのこと。

パステルカラーの電車は、沿線風景とミスマッチな感じもしなくはないが、電車の小ささと相まって、よりかわいらしく思える。

ところで、なんでこんな狭い線路規格が存在するのだろう。それは歴史をひもとくと分かる。

この路線は、1912(大正元)年に開通している。当時の国は、地方に鉄道を普及させるため、一般の鉄道より簡易な規格で、費用が安く済む「軽便(けいべん)鉄道」建設を推進していた。

その1つとして、現在のバス会社「三重交通」の前身の企業が敷いたのが、この2路線。後に経営する会社は近鉄に変わった(ただし三重交通は近鉄系列)が、レール幅は変わらずに現在まで残っているということらしい。

かつてはたくさんあった軽便鉄道も、多くが戦後のモータリゼーションなどで廃止されたり、輸送力を増やすためにレール幅が広げられたりし、現存するのはわずか。

国内で762ミリ幅で旅客営業を行っているのは、四日市の2路線のほか、同じ三重県の「三岐鉄道北勢線」、富山の「黒部峡谷鉄道」だけのようだ。(他に保存目的で運行しているものはある)

ちなみに、秋田県のJR男鹿線・田沢湖線・北上線なども、元をただせば軽便鉄道だったそうだ。

時が止まったかのような光景

時が止まったかのような光景

ホーム向かい側の建物は、旧東海道沿いの建物の裏側に当たる。

静かなたたずまいの駅と裏腹に、1時間に各線片道2本ずつ(2路線上下合わせて毎時8本)運行されているから、かなり頻繁に電車が来る。

パープル

パープル

近鉄四日市行きの電車が来たので乗車。四日市までは170円(ローカル線用加算運賃が適用になる)。

ワンマン運転だが、車内で運賃収受は行わない。

そのため、無人駅でも3両すべてのドアから乗降可能で、きっぷは駅の回収箱に入れるようだ。乗る時も整理券はなく、きっぷさえ買っておけば、通常の電車と同じ乗り方。

3両編成のうち、まん中の車両は古い車両をリニューアルしたものらしく仕様が異なり、座席は窓に背を向けて座る「ロングシート」。

両端の車両は、それぞれの運転席向きに1人掛けの座席が固定されている。最後尾車両は後ろ向きに座ることになる。

狭さと座席の感じがバスみたい

狭さと座席の感じがバスみたい

ガラガラだろうと思っていたが、思ったより乗客が多くて驚いた。

一般的に、鉄道の運転席は、車内から見て左側にあるものだが、この電車は路面電車のように中央に運転席がある。

製造当時の技術では、この小型車体に冷房を設置できなかったらしく、冷房はない。窓を開けて走っていたが、真夏は辛そう。

あっという間に駅に着いたので、あまり分からなかったが、思ったよりも速度は出ていた気がする。といっても路面電車よりは速いくらいか?

近鉄四日市駅では、他の路線とは違うホームに着く。乗り換えるには、一度改札口を出ないといけない。

駅員が、折り返し発車となる電車に新聞のようなものを積み込んでいたが、新聞輸送もしているんだろうか?

のんびりトコトコ走るかわいい電車。わずかな乗車だったが、楽しかった。

まだ四日市の話がありますので、また後日。※旅行記の続きはこちら

前回まで触れたように、四日市対名古屋・近畿・伊勢方面とのアクセスにおいて、JRよりも優位な地位を占めている近鉄(近畿日本鉄道)。

四日市市内の移動においてもJRより近鉄が優勢のようだ。本線にあたる「名古屋線」には短い間隔で駅があるし、市内を走る支線が3路線ある。

その支線の1つの「湯の山線」という路線は、現在はごく普通の路線なのだが、残りの2路線が珍しい鉄道。

興味はあったのだけど、今回は乗る機会はないかなと思っていたが、市内をうろついていると、それらしき線路に行き着いた。

単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった

単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった1ブロック先に駅を発見し、行ってみた。線路と家並みを隔てて並行する道は旧東海道。数百メートル南を国道1号線が走っている。

赤堀(あかほり)駅

赤堀(あかほり)駅近鉄四日市駅から「内部(うつべ)線」で1駅、ちょうど1.0キロの地点にある駅。

隣の日永(ひなが)駅でもう1つの支線「八王子線」が分岐しているが、内部線に乗り入れて四日市発着のため、実質的には「内部・八王子線」として一体的に扱われているようだ。

種は分からないが、ツタの絡まった高い木が印象的な駅。

単線の線路に1本のホームがあり、それに屋根を付けただけの簡素な構造。屋根の下には、昔は窓口があったのかもしれない。

線路配置と駅の構造としては青森県弘前市の弘南鉄道大鰐線「弘高下」「聖愛中高前(旧・城南)」駅を思い出させる。

弘南鉄道と違うのは、駅の趣きとは場違いだが自動券売機がちゃんとあること。わずかなすき間にぴたりと収まっていた。四日市駅で乗り換える場合の乗車券もある程度の範囲までは購入できるようだ。さすが大手私鉄。(IC乗車券「PiTaPa」は使用できない)

近鉄の多くの路線の線路の幅は、1435ミリで新幹線と同じ「標準軌」。

だけど、この赤堀駅の線路、どう見ても1メートル50センチ近い幅があるとは思えない。JRの在来線や弘南鉄道などの「狭軌」1067ミリよりも狭そう。車両を見るとそれがよく分かる。

試運転列車がやって来て、

試運転列車がやって来て、 一瞬だけ停まって

一瞬だけ停まって発車していった。

小っちゃいというか細くてかわいらしい電車だ。

実はこの路線、線路の幅がわずか762ミリしかない。そのため、この「260系」という小型の電車が使われている。

電車1両は、幅2メートル10センチ、長さ15メートル程度という、大型バス並みのサイズ。路面電車よりも少し小さい。それが3両編成で走っている。(JRの一般的な在来線電車は幅3メートル弱、長さ20メートル)

1982年から1983年にかけて製造され、2004年から2008年にかけて「外部塗色を沿線の保育園、幼稚園のお子様のご意見を参考に「楽しく」「元気に」をテーマに1両毎に7色のパステルカラーに変更しています。(近鉄公式サイトより)」とのこと。

パステルカラーの電車は、沿線風景とミスマッチな感じもしなくはないが、電車の小ささと相まって、よりかわいらしく思える。

ところで、なんでこんな狭い線路規格が存在するのだろう。それは歴史をひもとくと分かる。

この路線は、1912(大正元)年に開通している。当時の国は、地方に鉄道を普及させるため、一般の鉄道より簡易な規格で、費用が安く済む「軽便(けいべん)鉄道」建設を推進していた。

その1つとして、現在のバス会社「三重交通」の前身の企業が敷いたのが、この2路線。後に経営する会社は近鉄に変わった(ただし三重交通は近鉄系列)が、レール幅は変わらずに現在まで残っているということらしい。

かつてはたくさんあった軽便鉄道も、多くが戦後のモータリゼーションなどで廃止されたり、輸送力を増やすためにレール幅が広げられたりし、現存するのはわずか。

国内で762ミリ幅で旅客営業を行っているのは、四日市の2路線のほか、同じ三重県の「三岐鉄道北勢線」、富山の「黒部峡谷鉄道」だけのようだ。(他に保存目的で運行しているものはある)

ちなみに、秋田県のJR男鹿線・田沢湖線・北上線なども、元をただせば軽便鉄道だったそうだ。

時が止まったかのような光景

時が止まったかのような光景ホーム向かい側の建物は、旧東海道沿いの建物の裏側に当たる。

静かなたたずまいの駅と裏腹に、1時間に各線片道2本ずつ(2路線上下合わせて毎時8本)運行されているから、かなり頻繁に電車が来る。

パープル

パープル近鉄四日市行きの電車が来たので乗車。四日市までは170円(ローカル線用加算運賃が適用になる)。

ワンマン運転だが、車内で運賃収受は行わない。

そのため、無人駅でも3両すべてのドアから乗降可能で、きっぷは駅の回収箱に入れるようだ。乗る時も整理券はなく、きっぷさえ買っておけば、通常の電車と同じ乗り方。

3両編成のうち、まん中の車両は古い車両をリニューアルしたものらしく仕様が異なり、座席は窓に背を向けて座る「ロングシート」。

両端の車両は、それぞれの運転席向きに1人掛けの座席が固定されている。最後尾車両は後ろ向きに座ることになる。

狭さと座席の感じがバスみたい

狭さと座席の感じがバスみたいガラガラだろうと思っていたが、思ったより乗客が多くて驚いた。

一般的に、鉄道の運転席は、車内から見て左側にあるものだが、この電車は路面電車のように中央に運転席がある。

製造当時の技術では、この小型車体に冷房を設置できなかったらしく、冷房はない。窓を開けて走っていたが、真夏は辛そう。

あっという間に駅に着いたので、あまり分からなかったが、思ったよりも速度は出ていた気がする。といっても路面電車よりは速いくらいか?

近鉄四日市駅では、他の路線とは違うホームに着く。乗り換えるには、一度改札口を出ないといけない。

駅員が、折り返し発車となる電車に新聞のようなものを積み込んでいたが、新聞輸送もしているんだろうか?

のんびりトコトコ走るかわいい電車。わずかな乗車だったが、楽しかった。

まだ四日市の話がありますので、また後日。※旅行記の続きはこちら

異様に広い通路。右が改札口。左側線路との間は駐車場

異様に広い通路。右が改札口。左側線路との間は駐車場 改札前のコンコース

改札前のコンコース ツアーズの向かい側

ツアーズの向かい側 改札内・跨線橋の掲示

改札内・跨線橋の掲示 改札口上の表示

改札口上の表示 駅の“玄関”。上には「名古屋までJRが断然お得!」

駅の“玄関”。上には「名古屋までJRが断然お得!」 やたらと横に長い駅舎。何が入っているんだろう…

やたらと横に長い駅舎。何が入っているんだろう…

奥が四日市市役所

奥が四日市市役所 近鉄四日市駅到着

近鉄四日市駅到着 デパート2階にある改札口

デパート2階にある改札口 せんとくん!

せんとくん! 「火の用心」

「火の用心」 四日市市のマンホール

四日市市のマンホール 近鉄駅そばのオブジェ

近鉄駅そばのオブジェ 市立博物館・都ホテル・ララスクエアなど

市立博物館・都ホテル・ララスクエアなど 駅の東側に戻って

駅の東側に戻って 大入道もいます

大入道もいます これだけ?!

これだけ?!

デッキ部分には提灯がない

デッキ部分には提灯がない デッキの中から

デッキの中から 旭川沿い

旭川沿い ない!!

ない!! 秋田駅西口のJR東日本秋田支社

秋田駅西口のJR東日本秋田支社 E6系(の横断幕)と竿燈

E6系(の横断幕)と竿燈 秋田駅側から撮影

秋田駅側から撮影 提灯の文字に注目

提灯の文字に注目 その裏面

その裏面 ここには例年設置されていたはず

ここには例年設置されていたはず 大屋根のより提灯の色が濃い

大屋根のより提灯の色が濃い ここはやや前のめり

ここはやや前のめり 竿燈大通り二丁目橋側(秋田駅寄り)

竿燈大通り二丁目橋側(秋田駅寄り) 二丁目橋側の中央分離帯にも置き竿燈がある

二丁目橋側の中央分離帯にも置き竿燈がある 昨年の記事の画像の再掲

昨年の記事の画像の再掲 地下道を通行止めにして、清掃中

地下道を通行止めにして、清掃中 津駅前(東口側)

津駅前(東口側) 津駅舎(左側)と「アスト津」

津駅舎(左側)と「アスト津」 津新町駅(正面左)

津新町駅(正面左) 津市役所と津城跡

津市役所と津城跡 松のほかにヤシが生えている

松のほかにヤシが生えている 重厚なビル

重厚なビル 国道を挟んで三重会館の真向かい

国道を挟んで三重会館の真向かい カナリーヤシ(フェニックス)並木

カナリーヤシ(フェニックス)並木 丸之内付近

丸之内付近 だいたて(大門と立町)アーケード

だいたて(大門と立町)アーケード 恵日山観音寺(津観音)

恵日山観音寺(津観音) 偕楽公園

偕楽公園 青:JR、オレンジ:近鉄、緑:伊勢鉄道

青:JR、オレンジ:近鉄、緑:伊勢鉄道 関西本線快速(帰りに撮影)

関西本線快速(帰りに撮影) 亀山駅

亀山駅 1両編成のディーゼルカー

1両編成のディーゼルカー

近鉄と交差

近鉄と交差 「つ」

「つ」 両隣の駅名がちょっと変わってる

両隣の駅名がちょっと変わってる 近鉄の駅名標

近鉄の駅名標 「つ」

「つ」 「JRがおトクです」

「JRがおトクです」 JR管理の東側改札口

JR管理の東側改札口 奥の森が千秋公園

奥の森が千秋公園 こんな感じ(上の写真はAの道路から撮影)

こんな感じ(上の写真はAの道路から撮影) 四角い看板みたいな標識が2枚

四角い看板みたいな標識が2枚 橋を渡って対岸へ

橋を渡って対岸へ 規制対象を示す補助標識を見ると…

規制対象を示す補助標識を見ると… 「C」の道側には一方通行の標識

「C」の道側には一方通行の標識 「路線バスを除く」と時間だけ(時間表記方法が異なる)

「路線バスを除く」と時間だけ(時間表記方法が異なる) 「D」には対象車両が表示されていない(E側は「軽車両を除く」)

「D」には対象車両が表示されていない(E側は「軽車両を除く」) Cの道から橋方向

Cの道から橋方向 「この先50m/左側」

「この先50m/左側」 写りが悪いですが

写りが悪いですが 秋田新幹線の後継車両「E6系」!!

秋田新幹線の後継車両「E6系」!! 右が11番線、左が12番線、奥が乗換改札口

右が11番線、左が12番線、奥が乗換改札口 さすがに基礎はしっかりしているようで、撤去に時間がかかるのか?

さすがに基礎はしっかりしているようで、撤去に時間がかかるのか? 下り列車が入る12番線

下り列車が入る12番線 こちら

こちら

Suica対応の「Suicaロッカー」

Suica対応の「Suicaロッカー」 レモン牛乳のアイス!

レモン牛乳のアイス! 「無果汁」「栃木乳業株式会社製造の乳飲料「関東・栃木レモン」を10%使用しております。」

「無果汁」「栃木乳業株式会社製造の乳飲料「関東・栃木レモン」を10%使用しております。」 やや黄色いバニラアイスといった感じ

やや黄色いバニラアイスといった感じ グリコSky サワーバニラ

グリコSky サワーバニラ 7月から新しくなったオープニング・エンディング

7月から新しくなったオープニング・エンディング

日テレ版テキストの案内

日テレ版テキストの案内 ネムノキ

ネムノキ このピンクの花

このピンクの花 「ネジバナ」という植物

「ネジバナ」という植物 まっすぐでなく曲がっている

まっすぐでなく曲がっている まん中の花、ねじれていない!

まん中の花、ねじれていない! 真上から撮影。よく分かりませんな

真上から撮影。よく分かりませんな 花をアップ

花をアップ かなり咲いてる

かなり咲いてる なかなか美しい

なかなか美しい

胡月池

胡月池 上の写真と反対側の岸から

上の写真と反対側の岸から 施錠された柵の外、水面側に

施錠された柵の外、水面側に 「デッキは我々のものだ」と思ってるのカモ?

「デッキは我々のものだ」と思ってるのカモ? 秋田大橋側から開通区間に向かう車線の案内標識

秋田大橋側から開通区間に向かう車線の案内標識 交差点。奥が開通区間

交差点。奥が開通区間 同じ交差点を逆側から。奥が秋田大橋

同じ交差点を逆側から。奥が秋田大橋 茨島側の開通区間

茨島側の開通区間 茨島・大住アンパスの茨島側

茨島・大住アンパスの茨島側

歩道部分の天井には蛍光灯が2本だけ

歩道部分の天井には蛍光灯が2本だけ 緑色のものが敷かれている

緑色のものが敷かれている でも、草ボーボー

でも、草ボーボー 西側から撮影。右が雄物川、左が秋田運河

西側から撮影。右が雄物川、左が秋田運河 仮設道路から

仮設道路から 東側から

東側から あっさりと発見

あっさりと発見 御免札もかなり大きい

御免札もかなり大きい いちばん上の字は「蒙御免」(ごめんこうむる)

いちばん上の字は「蒙御免」(ごめんこうむる)

愛知県体育館

愛知県体育館 さらに以前の

さらに以前の 今日の午後、久しぶりにその区間を通った

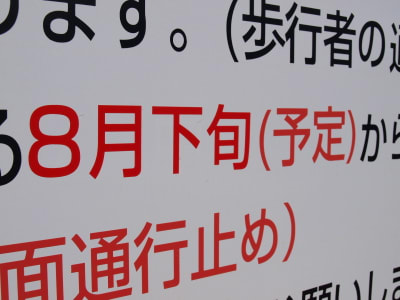

今日の午後、久しぶりにその区間を通った 「8月下旬(予定)」に変わっていた!!

「8月下旬(予定)」に変わっていた!! 壁面に「new金座街」の文字が付いた

壁面に「new金座街」の文字が付いた 壁面の看板。いちばん上と下はビル自体の看板

壁面の看板。いちばん上と下はビル自体の看板 「宮城県産 伊達ざくらポーク 角煮弁当」 NRE製 800円

「宮城県産 伊達ざくらポーク 角煮弁当」 NRE製 800円

「かにめし」 あべちう製 1000円

「かにめし」 あべちう製 1000円

「魅惑の飯田線 秘境駅オリジナル弁当」 壺屋弁当部製 1000円

「魅惑の飯田線 秘境駅オリジナル弁当」 壺屋弁当部製 1000円

豊橋市産ウズラのキャラクター「うずラッキー」

豊橋市産ウズラのキャラクター「うずラッキー」 車内販売おすすめメニュー

車内販売おすすめメニュー バニラ!

バニラ!