NHK「みんなのうた」は、2021年で放送開始60周年。

それぞれ思い出の曲があることでしょうが、今回はテレビ画面下に表示される、歌詞の字幕の書体のこと。

子どもの頃から多少意識してはいたが、近年書体に興味を持つようになって、特定したくなった。その話。

60年も放送しているから、字幕は時代で変化している。

※みんなのうたは、偶数月に新作曲が2~4曲作られ、並行して過去曲の再放送がされるのが原則。

放送初期は字幕がなかったようだ。

僕が意識して見るようになった、1980年代中頃には、再放送を含む全曲で同じ書体の字幕だった。字幕がなかった古い曲でも、再放送時に新たに入れていた可能性もある。

その後、平成に入るかどうかの時、新作曲は一見同じようだが別の書体に変更されていた。

平成の間にさらに変遷があって、現在の新作曲はもちろんデジタルフォントで、曲ごとにフォントを変えているようだ。昭和~平成初期の曲の古い曲の再放送時は、当時の文字そのままのことが多い。NHKが保存しておらず視聴者から提供された、古い映像を放送する時は、新たに入れている。まれに、昔も字幕が入っていた記憶があるのに、デジタルフォントで字幕を入れ直した曲も存在する(アップル パップル プリンセスとか)。字幕なしのマスター映像を(リマスターして)使っているとかなのだろう。

今回は、個人的にいちばんなじみがある1980年代中頃に見られた書体について。

※この時期でも、ごくまれに違う書体が使われた事例があるのだが、それは後日。ここでは標準の書体だけ。

(再掲)3行表示は珍しいが、書体は標準

(再掲)3行表示は珍しいが、書体は標準

昔のみんなのうたの歌詞といえば、こんな角ゴシック体を思い浮かべるかたは多いだろう。

時期的に写真植字機(写植)書体なのは確実。中学校の美術の時間に習ったような、典型的な、今では「オールドスタイル」に分類されるゴシック体なのも、異論は出まい。

写研の石井太ゴシック体にちょっと似ていそうだが違い、現在の各社デジタルフォントには該当なし。

ネットを調べたら、ありがたいことに少ないが情報があった。感謝。【5月4日訂正と追記・コメントにて情報をいただいたので、削除や追記しました。】

これはモリサワのデジタル化されていない書体で、漢字と仮名で違う書体だそうだ(デジタル時代でも、漢字と仮名でフォントを変えて組み合わせて使うことはあり、それ用の仮名だけのフォントがある)。

仮名は、「テレビ太ゴシック体BT1」という書体。

漢字もある同社「太ゴB101」の仮名をベースに、装飾的な部分を削ってシンプルにした書体とのこと。

例えばB101では、「お」2画目が下に下りたところで一旦ハネているのを連続化、「か」3画目の内側に戻るハネのカット、「な」の3~4画目の連続を分離といった具合。

書体名の通り、当時の解像度の低いテレビ受像機に映し出しても、つぶれず読みやすいデザインにした文字のようだ。

テレビ太ゴシック体BT1は、NHK以外の局でも使っていたようで、例えばTBS。

1972年の日本レコード大賞

1972年の日本レコード大賞

【6月18日追記】1971年のアニメ「天才バカボン(第1作、元祖天才バカボンよりも先)」のオープニングの歌詞(にしからのぼった…)も、テレビ太ゴシック体BT1のようだ。ただし「やなぎのえだに」だけは、何か事情があったようで、手書きの太いゴシック体。(以上追記)

多少書体を見分けられるようになった目で見ると、「さ」「き」の形、「と」1画目の角度、全体にやや縦長に感じるバランスなど、モリサワらしさがある、ような気がする。

なお、ベースになったという太ゴB101はデジタル化されているが、「そ」など手直しされている文字もある。

テレビやCRTモニター向けに視認性を高めた書体といえば、平成書体シリーズ、あとあのナールも本来の目的はそこらしい【コメント欄参照】。これらは枠をいっぱいに使って、パーツを際立たせる方向性のデザインだと素人は認識している。その点では、最近の各社ユニバーサルデザインフォントも同じ。

テレビ太ゴシック体BT1は、目指すところは同じでも方向性が違うようだ。

そして漢字。これが分からない。組み合わせて使うのだからモリサワ製ではあるはず。【5月4日追記】漢字も同じくテレビ太ゴシック体BT1で、仮名同様に細部が調整されているとのこと。

現存のモリサワのデジタルフォントとは、どれも似ていてどれも違う。例えば「小」の縦棒のはね方が一致しない。

この漢字の中に、子どもの頃から引っかかる文字があった。これでみんなのうたの字幕に興味を持ったのかもしれない。

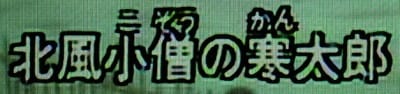

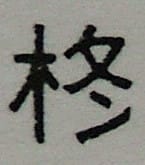

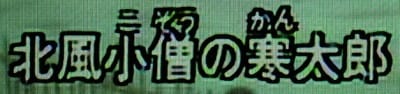

「白い道」「こだぬきポンポ」「タニシちゃん」「ポケットの中で」、そして「北風小僧の寒太郎」などに出てくる…

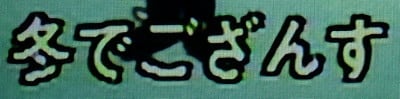

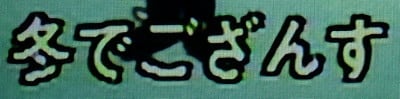

「冬でござんす」

「冬でござんす」

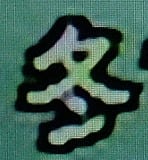

で「冬」。

下の2つの点は、一般的には右下がり2本なのに、これは短い右下がりと右上がりが1本ずつで「ン」のよう。

手書きの行書だと、これに近い形になりそうだけど、活字でこんな冬は珍しいはず。

例によって、現行のモリサワフォントには該当なし。

→下が「ン」の意味が分かった。「ポケットの中で」と合わせてこの記事にて。

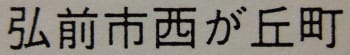

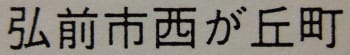

ここで話が飛ぶが、1998年度の弘前大学総合情報処理センター(2019年から情報基盤センターに改称)の、パソコン教室のプリンターで出力されたフォント。

以前触れたように、1998年度後半にWindows98機(PC98-NXのはず)に更新されたが、それまではWindows3.1機。どちらもNECのモノクロレーザープリンターに出力された。

3.1時代は、マイクロソフトオフィスあるいはプリンターのバンドルだったのか、モリサワフォントがインストールされていた。【5月9日補足・MSオフィスではなく、単体のワードとエクセルだったかもしれない。そんなソフトには、フォントがバンドルされてはいなかったかも。】

当時はMacintoshに標準搭載され、日本初のデジタルフォントでもあった、リュウミンと中ゴシックBBB(どちらも現在も発売)。

中学校美術レベルの書体の知識しかなかった僕は、明朝体、ゴシック体なのに、そうでないおかしな名前やアルファベットが付いていることが不思議【30日補足・明朝、ゴシックというのは分類名であること、その中で個々に商品名があるという仕組みを知らなかった。】であり、一方で、印刷屋さんに匹敵するような(というか同じだったわけですが)とても上品で美しい活字で、それを個人が印刷できることに感動した。今も好きなフォントであり(でも、当時のワープロ専用機のモトヤのフォントも嫌いではないです)、モリサワ書体が好きになったきっかけでもあった。ワープロからパソコンに乗り換えようと決意できた大きな理由の1つだったと言ってもいい。

物持ちがいいことに、同期が、おそらく情報処理センターで印刷して配ってくれた、研究室の名簿がある。角ゴシック体で出力されているから、中ゴシックBBBだろう。

現行の中ゴシックBBBと変わらないはず

現行の中ゴシックBBBと変わらないはず

↑「が」の3画目の終わりが左へ戻っている。BT1ではここが削られている。モリサワ書体どうし、それ以外のカーブや位置はよく似ている。

その中にこんな文字があった。↓

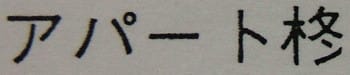

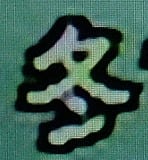

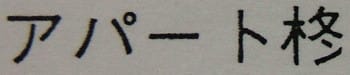

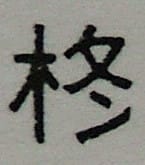

「柊」の下が「ン」!

「柊」の下が「ン」!

木偏に冬で「ひいらぎ」を名乗るアパートが存在する。現在は「ハウスひいらぎ」となり、ひらがな表記される場合もあるようだけど。

ちなみに弘前市内には別の場所に、柊を名乗る高齢者施設もある。1995年に「外科医柊又三郎」というドラマ(萩原健一主演)が放送され、その影響かもしれないが(アパートは1996年築、高齢者用は2002年開設)。

デジタルフォントでも「ン」の冬が存在していた。

ただ、現行の中ゴシックBBBでは平行な普通の配置。名簿は実は微妙に違う別書体(NECプリンター用の独自フォントとか)なのかもしれないし、BBBでも後年にデザインが修正されたのかもしれない。

このフォントで名簿を作ってくれた同期、柊の付くアパートに住んでくれた後輩に、【30日追記・それに柊と命名してくれた大家さんに】今さらながら感謝。欲を言えば「冬」そのものが見たかった。

でも、これがみんなのうたの書体と同一ではない。

「子」が違う。

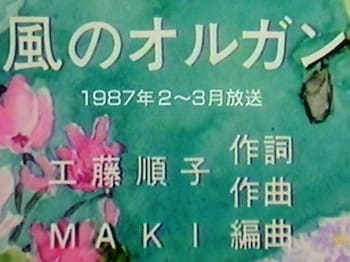

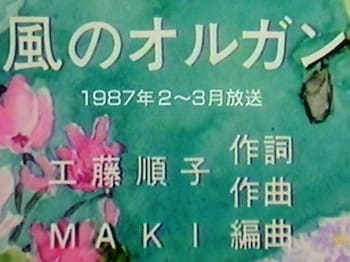

「風のオルガン」のタイトル静止画(※)。「1987年2~3月放送」は後年の追加

「風のオルガン」のタイトル静止画(※)。「1987年2~3月放送」は後年の追加

今、市販される角ゴシック体では、オールドスタイルでも「子」2画目が縦一直線なのが主流。名簿も、現行のBBBもそれ。

しかし、昔のみんなのうたでは、手書きのように右に膨らんでカーブした形。石井角ゴシック体もそう【↑これこそが石井ゴシック体だった】だから、オールドスタイルゴシック体では、もともとはそれだったのだろう。

※1980年代のみんなのうたでは、上の写真のような、歌が始まる前に出る静止画の曲名、作者名にも、歌詞と同じ角ゴシック体が使われていた【今回は石井ゴシック体=違う書体でした。時期によっては歌詞と同じモリサワ書体のこともあったはず】。現在の再放送では新しいCGに差し替えられる場合が多い。

また、映像の冒頭に出る、歌手と映像作者の名前も、同じ角ゴシック。最後に右下に出るスーラは、後年の追加。

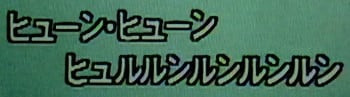

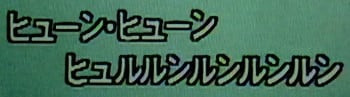

最後に文字の配置。出版物業界も含めて、写植では文字間隔を詰めて打つことが多かったようだ。DTP化以降はゆとりを持たせることが多くなったようで、視認性の点でも優位なのかもしれない。

ビチビチの「ヒューン・ヒューン/ヒュルルンルンルンルン」

ビチビチの「ヒューン・ヒューン/ヒュルルンルンルンルン」

子どもの頃、「ルル」が「ノレノレ」のように見えてしまった。一種のゲシュタルト崩壊?

で結局、昔のみんなのうたの漢字の書体は何だったのだろう? いつか分かれば…【分かりました】

みんなのうたの平成以降などの字幕については、また。※カテゴリーが違いますが、まずはこちらで続き+簡単に。

それぞれ思い出の曲があることでしょうが、今回はテレビ画面下に表示される、歌詞の字幕の書体のこと。

子どもの頃から多少意識してはいたが、近年書体に興味を持つようになって、特定したくなった。その話。

60年も放送しているから、字幕は時代で変化している。

※みんなのうたは、偶数月に新作曲が2~4曲作られ、並行して過去曲の再放送がされるのが原則。

放送初期は字幕がなかったようだ。

僕が意識して見るようになった、1980年代中頃には、再放送を含む全曲で同じ書体の字幕だった。字幕がなかった古い曲でも、再放送時に新たに入れていた可能性もある。

その後、平成に入るかどうかの時、新作曲は一見同じようだが別の書体に変更されていた。

平成の間にさらに変遷があって、現在の新作曲はもちろんデジタルフォントで、曲ごとにフォントを変えているようだ。昭和~平成初期の曲の古い曲の再放送時は、当時の文字そのままのことが多い。NHKが保存しておらず視聴者から提供された、古い映像を放送する時は、新たに入れている。まれに、昔も字幕が入っていた記憶があるのに、デジタルフォントで字幕を入れ直した曲も存在する(アップル パップル プリンセスとか)。字幕なしのマスター映像を(リマスターして)使っているとかなのだろう。

今回は、個人的にいちばんなじみがある1980年代中頃に見られた書体について。

※この時期でも、ごくまれに違う書体が使われた事例があるのだが、それは後日。ここでは標準の書体だけ。

(再掲)3行表示は珍しいが、書体は標準

(再掲)3行表示は珍しいが、書体は標準昔のみんなのうたの歌詞といえば、こんな角ゴシック体を思い浮かべるかたは多いだろう。

時期的に写真植字機(写植)書体なのは確実。中学校の美術の時間に習ったような、典型的な、今では「オールドスタイル」に分類されるゴシック体なのも、異論は出まい。

写研の石井太ゴシック体にちょっと似ていそうだが違い、現在の各社デジタルフォントには該当なし。

ネットを調べたら、ありがたいことに少ないが情報があった。感謝。【5月4日訂正と追記・コメントにて情報をいただいたので、削除や追記しました。】

これはモリサワのデジタル化されていない書体

漢字もある同社「太ゴB101」の仮名をベースに、装飾的な部分を削ってシンプルにした書体とのこと。

例えばB101では、「お」2画目が下に下りたところで一旦ハネているのを連続化、「か」3画目の内側に戻るハネのカット、「な」の3~4画目の連続を分離といった具合。

書体名の通り、当時の解像度の低いテレビ受像機に映し出しても、つぶれず読みやすいデザインにした文字のようだ。

テレビ太ゴシック体BT1は、NHK以外の局でも使っていたようで、例えばTBS。

1972年の日本レコード大賞

1972年の日本レコード大賞【6月18日追記】1971年のアニメ「天才バカボン(第1作、元祖天才バカボンよりも先)」のオープニングの歌詞(にしからのぼった…)も、テレビ太ゴシック体BT1のようだ。ただし「やなぎのえだに」だけは、何か事情があったようで、手書きの太いゴシック体。(以上追記)

多少書体を見分けられるようになった目で見ると、「さ」「き」の形、「と」1画目の角度、全体にやや縦長に感じるバランスなど、モリサワらしさがある、ような気がする。

なお、ベースになったという太ゴB101はデジタル化されているが、「そ」など手直しされている文字もある。

テレビやCRTモニター向けに視認性を高めた書体といえば、平成書体シリーズ、あとあのナールも

テレビ太ゴシック体BT1は、目指すところは同じでも方向性が違うようだ。

そして漢字。

現存のモリサワのデジタルフォントとは、どれも似ていてどれも違う。例えば「小」の縦棒のはね方が一致しない。

この漢字の中に、子どもの頃から引っかかる文字があった。これでみんなのうたの字幕に興味を持ったのかもしれない。

「白い道」「こだぬきポンポ」「タニシちゃん」「ポケットの中で」、そして「北風小僧の寒太郎」などに出てくる…

「冬でござんす」

「冬でござんす」「北風小僧の寒太郎」は、1974年の堺正章・モノラル版と1981年の北島三郎・ステレオ版がある。音源は両方残っていて、同じアニメーション映像で再放送されているが、1974年の初回放送時は、実写とアニメの合成だったそうで見てみたい。

そして、再放送されるのはモノラルのマチャアキ版が圧倒的に多い。1980年代後半はほぼ毎冬流れていた。2021年2月の60周年記念再放送でもマチャアキ版。

NHKのみんなのうたを紹介する番組では「あの北島三郎さんが歌っていたんですよ!」と知ったふうに説明されることが多いが、そんなわけで個人的には寒太郎といえばマチャアキさん。【追記】2023年12月・2024年1月の再放送も堺版。2024年末・2025年始は再放送なし。

そして、再放送されるのはモノラルのマチャアキ版が圧倒的に多い。1980年代後半はほぼ毎冬流れていた。2021年2月の60周年記念再放送でもマチャアキ版。

NHKのみんなのうたを紹介する番組では「あの北島三郎さんが歌っていたんですよ!」と知ったふうに説明されることが多いが、そんなわけで個人的には寒太郎といえばマチャアキさん。【追記】2023年12月・2024年1月の再放送も堺版。2024年末・2025年始は再放送なし。

で「冬」。

下の2つの点は、一般的には右下がり2本なのに、これは短い右下がりと右上がりが1本ずつで「ン」のよう。

手書きの行書だと、これに近い形になりそうだけど、活字でこんな冬は珍しいはず。

例によって、現行のモリサワフォントには該当なし。

→下が「ン」の意味が分かった。「ポケットの中で」と合わせてこの記事にて。

ここで話が飛ぶが、1998年度の弘前大学総合情報処理センター(2019年から情報基盤センターに改称)の、パソコン教室のプリンターで出力されたフォント。

以前触れたように、1998年度後半にWindows98機(PC98-NXのはず)に更新されたが、それまではWindows3.1機。どちらもNECのモノクロレーザープリンターに出力された。

3.1時代は、マイクロソフトオフィスあるいはプリンターのバンドルだったのか、モリサワフォントがインストールされていた。【5月9日補足・MSオフィスではなく、単体のワードとエクセルだったかもしれない。そんなソフトには、フォントがバンドルされてはいなかったかも。】

当時はMacintoshに標準搭載され、日本初のデジタルフォントでもあった、リュウミンと中ゴシックBBB(どちらも現在も発売)。

中学校美術レベルの書体の知識しかなかった僕は、明朝体、ゴシック体なのに、そうでないおかしな名前やアルファベットが付いていることが不思議【30日補足・明朝、ゴシックというのは分類名であること、その中で個々に商品名があるという仕組みを知らなかった。】であり、一方で、印刷屋さんに匹敵するような(というか同じだったわけですが)とても上品で美しい活字で、それを個人が印刷できることに感動した。今も好きなフォントであり(でも、当時のワープロ専用機のモトヤのフォントも嫌いではないです)、モリサワ書体が好きになったきっかけでもあった。ワープロからパソコンに乗り換えようと決意できた大きな理由の1つだったと言ってもいい。

物持ちがいいことに、同期が、おそらく情報処理センターで印刷して配ってくれた、研究室の名簿がある。角ゴシック体で出力されているから、中ゴシックBBBだろう。

現行の中ゴシックBBBと変わらないはず

現行の中ゴシックBBBと変わらないはず↑「が」の3画目の終わりが左へ戻っている。BT1ではここが削られている。モリサワ書体どうし、それ以外のカーブや位置はよく似ている。

その中にこんな文字があった。↓

「柊」の下が「ン」!

「柊」の下が「ン」!木偏に冬で「ひいらぎ」を名乗るアパートが存在する。現在は「ハウスひいらぎ」となり、ひらがな表記される場合もあるようだけど。

ちなみに弘前市内には別の場所に、柊を名乗る高齢者施設もある。1995年に「外科医柊又三郎」というドラマ(萩原健一主演)が放送され、その影響かもしれないが(アパートは1996年築、高齢者用は2002年開設)。

デジタルフォントでも「ン」の冬が存在していた。

ただ、現行の中ゴシックBBBでは平行な普通の配置。名簿は実は微妙に違う別書体(NECプリンター用の独自フォントとか)なのかもしれないし、BBBでも後年にデザインが修正されたのかもしれない。

このフォントで名簿を作ってくれた同期、柊の付くアパートに住んでくれた後輩に、【30日追記・それに柊と命名してくれた大家さんに】今さらながら感謝。欲を言えば「冬」そのものが見たかった。

でも、これがみんなのうたの書体と同一ではない。

「子」が違う。

「風のオルガン」のタイトル静止画(※)。「1987年2~3月放送」は後年の追加

「風のオルガン」のタイトル静止画(※)。「1987年2~3月放送」は後年の追加今、市販される角ゴシック体では、オールドスタイルでも「子」2画目が縦一直線なのが主流。名簿も、現行のBBBもそれ。

しかし、昔のみんなのうたでは、手書きのように右に膨らんでカーブした形。石井角ゴシック体もそう【↑これこそが石井ゴシック体だった】だから、オールドスタイルゴシック体では、もともとはそれだったのだろう。

※1980年代のみんなのうたでは、上の写真のような、歌が始まる前に出る静止画の曲名、作者名にも、

また、映像の冒頭に出る、歌手と映像作者の名前も、同じ角ゴシック。最後に右下に出るスーラは、後年の追加。

最後に文字の配置。出版物業界も含めて、写植では文字間隔を詰めて打つことが多かったようだ。DTP化以降はゆとりを持たせることが多くなったようで、視認性の点でも優位なのかもしれない。

ビチビチの「ヒューン・ヒューン/ヒュルルンルンルンルン」

ビチビチの「ヒューン・ヒューン/ヒュルルンルンルンルン」子どもの頃、「ルル」が「ノレノレ」のように見えてしまった。一種のゲシュタルト崩壊?

で結局、

みんなのうたの平成以降などの字幕については、また。※カテゴリーが違いますが、まずはこちらで続き+簡単に。

車がいる付近がみちのく銀行跡、その上に見づらいが緑の看板がある

車がいる付近がみちのく銀行跡、その上に見づらいが緑の看板がある

(再掲)2018年。左手前の草地

(再掲)2018年。左手前の草地 上写真と同じ向き。右が線路、奥が秋田駅

上写真と同じ向き。右が線路、奥が秋田駅

滑り台は波打っていて、右側は蒸気機関車をモチーフにしているようだ

滑り台は波打っていて、右側は蒸気機関車をモチーフにしているようだ 奥が屋根付き歩行者専用跨線橋、さらに奥に手形陸橋

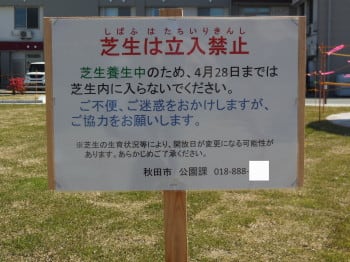

奥が屋根付き歩行者専用跨線橋、さらに奥に手形陸橋 「芝生養生中のため、4月28日までは芝生内に入らないでください。」

「芝生養生中のため、4月28日までは芝生内に入らないでください。」

車両通行止め区間北端から

車両通行止め区間北端から 改修後の新中島橋。奥の丘は千秋公園の北の丸

改修後の新中島橋。奥の丘は千秋公園の北の丸 こんなの

こんなの 白くて大きいもの

白くて大きいもの 貝殻?

貝殻? 10円玉と比較

10円玉と比較

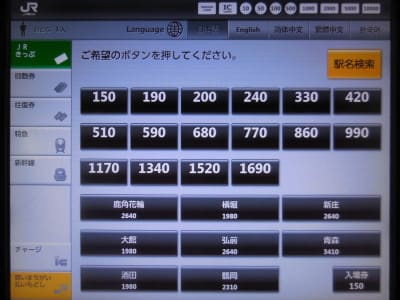

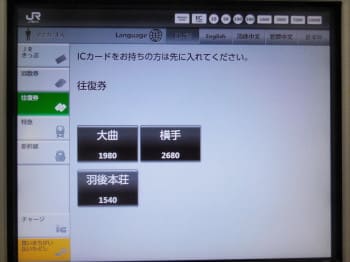

秋田駅メトロポリタン改札口の券売機

秋田駅メトロポリタン改札口の券売機 乗車券用のトップ画面

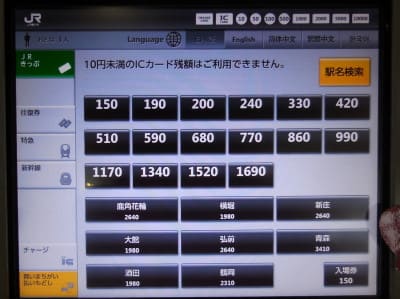

乗車券用のトップ画面 中央口券売機のトップ画面

中央口券売機のトップ画面 右の掲示の下のPOPが付いているのは、封筒状の回数券入れだった箱だ

右の掲示の下のPOPが付いているのは、封筒状の回数券入れだった箱だ 指定席券売機発券の回数券

指定席券売機発券の回数券 盛りだくさんの記載。下段「IC」がSuicaで購入したことを示す

盛りだくさんの記載。下段「IC」がSuicaで購入したことを示す 回数券画面

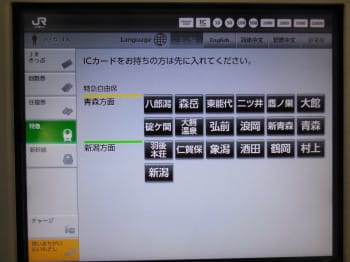

回数券画面 往復券画面

往復券画面 「特急」=在来線自由席特急券画面

「特急」=在来線自由席特急券画面 新潟までの乗車券も買える

新潟までの乗車券も買える 種別「購」、利用駅「秋田」が、秋田駅近距離券売機での購入分

種別「購」、利用駅「秋田」が、秋田駅近距離券売機での購入分 (再掲)土手長町の旭川左岸

(再掲)土手長町の旭川左岸 (

( (再掲)

(再掲) (再掲)擬木とデリネーターが混在

(再掲)擬木とデリネーターが混在 今年3月中旬、その突き当り

今年3月中旬、その突き当り

反対面の歩道側から

反対面の歩道側から 横から

横から いちばん傾いたここが衝突点?

いちばん傾いたここが衝突点?

悪天候で桜はいまいち

悪天候で桜はいまいち 所により幹がバッサリカットされた桜もあったが、花は見事

所により幹がバッサリカットされた桜もあったが、花は見事 破損した擬木

破損した擬木 2021年版 イギリストースト 桜あん&ミルクホイップ 297kcal

2021年版 イギリストースト 桜あん&ミルクホイップ 297kcal 2021年版 マーブルいちごスペシャル イチゴジャム&ミルククリーム 368kcal 第2工場製

2021年版 マーブルいちごスペシャル イチゴジャム&ミルククリーム 368kcal 第2工場製 クリームとジャムを分けてサンド

クリームとジャムを分けてサンド 「今年の弘前さくらまつりは(略)101回目」

「今年の弘前さくらまつりは(略)101回目」

中も黒い

中も黒い 2021年4月18日 埼玉県加須市

2021年4月18日 埼玉県加須市 2020年11月22日 福井県越前市は長いピアノ

2020年11月22日 福井県越前市は長いピアノ 加須市はすごく短いピアノ?

加須市はすごく短いピアノ? 外花被と内花被で色が違うタイプ。外花被は萼(がく)が花弁に変わったもの

外花被と内花被で色が違うタイプ。外花被は萼(がく)が花弁に変わったもの 2021年。楢山の旭川岸

2021年。楢山の旭川岸 2021年。千秋地区線路際

2021年。千秋地区線路際 別の場所

別の場所 また別の場所

また別の場所 普通の花のスイセンの中に1本だけ?

普通の花のスイセンの中に1本だけ? 周りのだらーんとしている花

周りのだらーんとしている花

2つは近くだけど別の株

2つは近くだけど別の株 上と似ているけど、また違う

上と似ているけど、また違う これは?

これは? 「AMANO」って?

「AMANO」って? これでした!

これでした!

アマノホームページより

アマノホームページより

正面から見るとあまり似てない?

正面から見るとあまり似てない?

形状は似てるってほど似てもないか

形状は似てるってほど似てもないか 秋大糠塚(しゅうだい ぬかづか)…あれっ?!

秋大糠塚(しゅうだい ぬかづか)…あれっ?! (再掲)交換直後の下り側

(再掲)交換直後の下り側 (再掲)右の上り側も変形していたが長らく交換されず使用継続

(再掲)右の上り側も変形していたが長らく交換されず使用継続

上り側

上り側 背景の斜面下は

背景の斜面下は こんな具合

こんな具合 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から…

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から… 柵はここまで続く

柵はここまで続く 奥上が本丸

奥上が本丸 下は胡月池、向こうに太平山

下は胡月池、向こうに太平山 桜のトンネル

桜のトンネル 二の丸広場方向

二の丸広場方向 10日午後。愛宕下橋から上流方向。奥が百石橋・羽越本線・金照寺山

10日午後。愛宕下橋から上流方向。奥が百石橋・羽越本線・金照寺山 百石橋から下流方向。向こうが愛宕下橋

百石橋から下流方向。向こうが愛宕下橋 背後のAEONはイオン秋田中央店

背後のAEONはイオン秋田中央店 再び愛宕下橋

再び愛宕下橋 「火の用心」と桜

「火の用心」と桜 市立中通小学校前

市立中通小学校前 「火の用心」と桜

「火の用心」と桜 八橋運動公園の丘から。太平山と桜

八橋運動公園の丘から。太平山と桜 八橋の草生津川の桜並木

八橋の草生津川の桜並木 午後の一瞬

午後の一瞬 白い雪の粒

白い雪の粒 まさに満開

まさに満開 フレッシュランチ いぶりがっこ入りポテトサラダ 1個117kcal、食塩相当量0.6g

フレッシュランチ いぶりがっこ入りポテトサラダ 1個117kcal、食塩相当量0.6g 分解

分解 黒っぽい点々は大根

黒っぽい点々は大根 フレッシュランチ 本荘ハムフライ味噌だれ(ヤマキウ秋田味噌) 1個158kcal、食塩相当量0.8g

フレッシュランチ 本荘ハムフライ味噌だれ(ヤマキウ秋田味噌) 1個158kcal、食塩相当量0.8g