今のところあまり寒くないような気もするけれど、10月も末となって秋田市は市街地でも紅葉の盛り。

今年もケヤキもイチョウもツタもいつものように美しく、遠出などしなくても紅葉を楽しめるのだけど、それをしのぐ(というか違った意味で美しい)紅葉に出会って、目と心を奪われた。

秋田駅から北東へ2キロ、秋田大学医学部附属病院。その正面から真南へ向かう市道の500メートルほどの区間は、1車線ずつながら広い道路。特に道路の愛称はない。

西を並走する県道41号線(横金線)より以前から広い道路ができている(医学部がここにできた時から?)が、南端の「大学病院入口」交差点の先は歩道もない狭い道で、今となっては中途半端な道かも。

※過去にこの辺りの交差点の名称とバス停「谷内佐渡」について取り上げています。

僕はこの辺にはほとんど用はないものの、年に何度かは通っている。だけど、秋に通ったことは今までなかったようだ。先日(10月20日頃)通ったら、これまで見たことがない美しい光景が広がっていた。

街路樹が紅葉している!

街路樹が紅葉している!

他の紅葉でも同じですが、天候・日当たりやカメラの機種・設定によって、見え方・写真写りはだいぶ異なります。この記事では、複数の条件で撮影しています。

真っ赤

真っ赤

街路樹があったのはなんとなく印象があったけれど、樹種までは気に留めていなかった。

大ぶりな木がたくさん並んで、同じ鮮やかな赤い色で揃って紅葉するのは初めて見た。ケヤキやイチョウや桜とは違う味わいの紅葉だ。

5つに裂けた葉

5つに裂けた葉

この木なんの木気になる木。

樹形と葉の形からすれば、プラタナスか? でも、プラタナスは黄色く黄葉する(それ以前に虫にやられる)し、独特の質感の幹がこれとは違う。

じゃあ、モミジとかカエデか? 葉の形は似ているけれど、それ以外は全体的にだいぶ雰囲気が違う。

葉はモミジよりは厚手で光沢感が少しあるし、樹皮は縦に凹凸(垂直方向の筋)がある。

ダイナミックで大きくなりそうな木

ダイナミックで大きくなりそうな木

帰ってから調べたら「モミジバフウ」のようだ。

名前は聞いたことがあるし、どこかで実物も見た気がするけれど、ここにこんなにたくさん植えられていたとは!

プラタナス(というのは総称)の1つに「モミジバスズカケノキ」があるように、モミジ・カエデの近縁種でなくても、葉の形が似ている種に「モミジ(バ)」が命名されることはある。

モミジバフウも、モミジとは遠い「フウ」という植物の仲間なのだけど、その「フウ」は漢字で「楓」。つまり訓読みすれば「かえで」。モミジバフウを漢字表記すれば「紅葉葉楓」なのに、モミジやカエデではないという、なんともまぎらわしい和名である。

フウ類は日本には自生せず、モミジバフウはアメリカ大陸原産、葉の裂け目が少ないフウは中国・台湾原産で、それぞれ移入されて公園や街路樹に植えられているとのこと。

そう言われれば、どこか大陸的な雰囲気がする並木道かもしれない。

1週間後・先週末には、より真っ赤になった。通りの中でも場所によって差はあるものの、先週末時点ではおおむね紅葉の最盛期。

大学病院寄りはまさに真っ赤

大学病院寄りはまさに真っ赤

信号機が埋もれる

信号機が埋もれる

歩道上空も真っ赤

歩道上空も真っ赤

場所や木によっては、少し遅いものがあり、緑や黄色のグラデーションが見られるところもある。

南端「大学病院入口」交差点

南端「大学病院入口」交差点

雨が降った今日以降は、どんどん散ってしまいそう。

※続きはこちら

今年もケヤキもイチョウもツタもいつものように美しく、遠出などしなくても紅葉を楽しめるのだけど、それをしのぐ(というか違った意味で美しい)紅葉に出会って、目と心を奪われた。

秋田駅から北東へ2キロ、秋田大学医学部附属病院。その正面から真南へ向かう市道の500メートルほどの区間は、1車線ずつながら広い道路。特に道路の愛称はない。

西を並走する県道41号線(横金線)より以前から広い道路ができている(医学部がここにできた時から?)が、南端の「大学病院入口」交差点の先は歩道もない狭い道で、今となっては中途半端な道かも。

※過去にこの辺りの交差点の名称とバス停「谷内佐渡」について取り上げています。

僕はこの辺にはほとんど用はないものの、年に何度かは通っている。だけど、秋に通ったことは今までなかったようだ。先日(10月20日頃)通ったら、これまで見たことがない美しい光景が広がっていた。

街路樹が紅葉している!

街路樹が紅葉している!他の紅葉でも同じですが、天候・日当たりやカメラの機種・設定によって、見え方・写真写りはだいぶ異なります。この記事では、複数の条件で撮影しています。

真っ赤

真っ赤街路樹があったのはなんとなく印象があったけれど、樹種までは気に留めていなかった。

大ぶりな木がたくさん並んで、同じ鮮やかな赤い色で揃って紅葉するのは初めて見た。ケヤキやイチョウや桜とは違う味わいの紅葉だ。

5つに裂けた葉

5つに裂けた葉この木なんの木気になる木。

樹形と葉の形からすれば、プラタナスか? でも、プラタナスは黄色く黄葉する(それ以前に虫にやられる)し、独特の質感の幹がこれとは違う。

じゃあ、モミジとかカエデか? 葉の形は似ているけれど、それ以外は全体的にだいぶ雰囲気が違う。

葉はモミジよりは厚手で光沢感が少しあるし、樹皮は縦に凹凸(垂直方向の筋)がある。

ダイナミックで大きくなりそうな木

ダイナミックで大きくなりそうな木帰ってから調べたら「モミジバフウ」のようだ。

名前は聞いたことがあるし、どこかで実物も見た気がするけれど、ここにこんなにたくさん植えられていたとは!

プラタナス(というのは総称)の1つに「モミジバスズカケノキ」があるように、モミジ・カエデの近縁種でなくても、葉の形が似ている種に「モミジ(バ)」が命名されることはある。

モミジバフウも、モミジとは遠い「フウ」という植物の仲間なのだけど、その「フウ」は漢字で「楓」。つまり訓読みすれば「かえで」。モミジバフウを漢字表記すれば「紅葉葉楓」なのに、モミジやカエデではないという、なんともまぎらわしい和名である。

フウ類は日本には自生せず、モミジバフウはアメリカ大陸原産、葉の裂け目が少ないフウは中国・台湾原産で、それぞれ移入されて公園や街路樹に植えられているとのこと。

そう言われれば、どこか大陸的な雰囲気がする並木道かもしれない。

1週間後・先週末には、より真っ赤になった。通りの中でも場所によって差はあるものの、先週末時点ではおおむね紅葉の最盛期。

大学病院寄りはまさに真っ赤

大学病院寄りはまさに真っ赤 信号機が埋もれる

信号機が埋もれる 歩道上空も真っ赤

歩道上空も真っ赤場所や木によっては、少し遅いものがあり、緑や黄色のグラデーションが見られるところもある。

南端「大学病院入口」交差点

南端「大学病院入口」交差点雨が降った今日以降は、どんどん散ってしまいそう。

※続きはこちら

835。ねんりんピック開催期間中のため、珍しく立ち客がたくさん

835。ねんりんピック開催期間中のため、珍しく立ち客がたくさん 834

834 834

834  835

835 ここを裏から見ていた

ここを裏から見ていた 公式ホームページより

公式ホームページより こうなっていた!

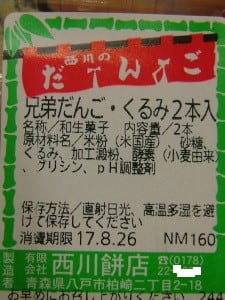

こうなっていた! ごまがたっぷりかかった串だんご

ごまがたっぷりかかった串だんご

ごまダレみたいな見かけだけど甘いです

ごまダレみたいな見かけだけど甘いです とろとろ玉子の自家製上かつ丼

とろとろ玉子の自家製上かつ丼 三つ葉が巨大

三つ葉が巨大 三つ葉を撤去

三つ葉を撤去 地理院地図に加筆

地理院地図に加筆 昨冬、交差点を背に撮影。左が郵便局。向かい側に注目

昨冬、交差点を背に撮影。左が郵便局。向かい側に注目 東側から。向こうの交差点はよく見えないし、左の歩道はとても狭い

東側から。向こうの交差点はよく見えないし、左の歩道はとても狭い 段差でツルツルデコボコ

段差でツルツルデコボコ 今年6月。向かいの電柱から奥がその場所

今年6月。向かいの電柱から奥がその場所 今年8月

今年8月 とりあえず見通しは良くなった

とりあえず見通しは良くなった 東側から。このラインの延長線で向こうも拡幅されるかも

東側から。このラインの延長線で向こうも拡幅されるかも 西側・交差点から。直進といっても緩くカーブしている

西側・交差点から。直進といっても緩くカーブしている トラックが直進側にいると、後続の右折するバスは前に出られない。順が逆だと渋滞発生。これも解消されるか

トラックが直進側にいると、後続の右折するバスは前に出られない。順が逆だと渋滞発生。これも解消されるか 5月下旬

5月下旬 8月中旬

8月中旬 左が塗り替えられたタンク。ツヤと色の濃さが違う

左が塗り替えられたタンク。ツヤと色の濃さが違う 現在

現在 ぽつぽつと

ぽつぽつと 8月末、正面の竿燈の絵入りタンク

8月末、正面の竿燈の絵入りタンク あべちう幕の内弁当 900円

あべちう幕の内弁当 900円 あべちう幕の内弁当の中身

あべちう幕の内弁当の中身 おかず区画

おかず区画 フクダのコッペパン ミルクサンド 138円

フクダのコッペパン ミルクサンド 138円 フクダパン クッキー&バニラ 170円

フクダパン クッキー&バニラ 170円 福田パンのコッペパン

福田パンのコッペパン

東方向。奥の信号が明田地下道西交差点【12日0時25分・初回アップ時に下の画像を重複掲載していたので、正しい画像に差し替え】

東方向。奥の信号が明田地下道西交差点【12日0時25分・初回アップ時に下の画像を重複掲載していたので、正しい画像に差し替え】 外の郵便ポストと近隣地図は残っていた

外の郵便ポストと近隣地図は残っていた 秋田中央警察署秋田駅前交番のクラウン

秋田中央警察署秋田駅前交番のクラウン エンブレムは旭日章 (警察章)を中心に「POLICE」「AKITA」

エンブレムは旭日章 (警察章)を中心に「POLICE」「AKITA」 屋根上の赤色灯は同じサイズ

屋根上の赤色灯は同じサイズ ミニパトカーにも「POLICE」

ミニパトカーにも「POLICE」 工事中

工事中 新しい表示

新しい表示 従来の表示

従来の表示 どちらにも「POLICE」が追加された

どちらにも「POLICE」が追加された (再掲)

(再掲) おもしろい光の入り方

おもしろい光の入り方 フォンテAKITA(旧・イトーヨーカドー秋田店)前から東方向を見る

フォンテAKITA(旧・イトーヨーカドー秋田店)前から東方向を見る これ

これ

配線が

配線が 東側から西方向。やっぱりジャマでしかない

東側から西方向。やっぱりジャマでしかない Googleマップに加筆。「プラザ」「プリンス」はホテル

Googleマップに加筆。「プラザ」「プリンス」はホテル 右がヨーカドー。先が工事中

右がヨーカドー。先が工事中 左が工事区間

左が工事区間 ツルハドラッグができていた!

ツルハドラッグができていた! ちょっと下がってイトーヨーカドー前から。マルサンなどもなくなって岩木山がよく見える

ちょっと下がってイトーヨーカドー前から。マルサンなどもなくなって岩木山がよく見える 工事区間を進んで、南を振り返る

工事区間を進んで、南を振り返る 手前左が和徳小、左奥の白いのがプリンスホテル、その右が駅前の東横イン、新しいマンションなどをはさんで中央奥がヨーカドー

手前左が和徳小、左奥の白いのがプリンスホテル、その右が駅前の東横イン、新しいマンションなどをはさんで中央奥がヨーカドー ヨーカドー方向を拡大

ヨーカドー方向を拡大 「石垣修理に伴う石垣の解体をしています」

「石垣修理に伴う石垣の解体をしています」 天守があった当時の撮影スポット・下乗橋から

天守があった当時の撮影スポット・下乗橋から

堀の上にせり出した見学用デッキ

堀の上にせり出した見学用デッキ 下乗橋側からの一方通行

下乗橋側からの一方通行 目の前で石垣工事中。右奥に移動した天守

目の前で石垣工事中。右奥に移動した天守 左を向けば下乗橋

左を向けば下乗橋 石垣をまさに撤去している部分

石垣をまさに撤去している部分 左が大枝垂れ

左が大枝垂れ ソメイヨシノのけっこう太い幹が切られていた

ソメイヨシノのけっこう太い幹が切られていた サルノコシカケ系のキノコがびっしり

サルノコシカケ系のキノコがびっしり 対岸上が本丸

対岸上が本丸 本塩釜駅神社参道口

本塩釜駅神社参道口

参道口から正面。正面に花時計。道路は左右方向

参道口から正面。正面に花時計。道路は左右方向 ポストの上

ポストの上 マグロのオブジェ

マグロのオブジェ ホームから。すぐ外がイオンタウン

ホームから。すぐ外がイオンタウン 本塩釜駅アクアゲート口

本塩釜駅アクアゲート口 塩釜駅

塩釜駅 改札を入った光景

改札を入った光景 上り電車が入線

上り電車が入線 ホームから海方向

ホームから海方向