10月のバスダイヤ改正で、秋田市内の2つのバス停名称が変わる(他に経路変更による廃止・新設あり)。

1つは牛島の「南部公民館前」→「なんぴあ別館前」。秋田市の施設の改築・再編によるもので、公民館は2016年廃止、なんぴあ別館は今年7月24日オープンなので、中央交通としてはスピーディーな改称とするべきでしょう。(現地は機会があれば後日)

もう1つは、しぶとく残っていた「交通公社前」がついに変更。

秋田市中央部・竿燈大通りの東端(二丁目橋西側)にある停留所。

バス停付近の南側(下り路線用)に「日本交通公社秋田支店」があったことからの命名。その後、交通公社が「JTB」に名前を変えてもそのままだったが、今年3月に店舗が閉店(移転統合)して、ここからJTBがなくなってしまった。もう「昔の名前で出ています」は通用しなくなった。

多くはない本数のバスが通る羽後交通では、4月1日に早々と「川反(かわばた)入口」に改称。しかし、現地には羽後交通単独のポールや表示板がないため、現地の見た目は変わっていなかった。

その時、朝日新聞秋田版が3月10日に報道してくれ、中央交通も10月から「川反入口」にするとのことだった。

秋田魁新報は9月28日にやっと報道(秋田市地域面)。

羽後交通も通ることは記載されているが、既に変更済みであることには触れていない。かつては秋田市営バスも通っていたことにも触れていない。

1969年に交通公社「秋田営業所」ができたが、「中央交通によると、バス停の設置時期は不明」。「2001年に日本交通公社はJTBに名前を変えた」がそのままだったとしている。

一方、3月の朝日では、日本交通公社秋田支店(魁では“営業所”)として1969年7月オープン、1989年にJTB秋田支店になったとしていた。

さらに、個人的調査では、この場所にバス停は古くからあったが、橋の対岸にある「二丁目橋」バス停(かつては路面電車の電停もあった)の分散されたポールの1つという位置付けだったようで、1974年10月に「交通公社前」として独立したようだ。

また、交通公社からJTBへの移行時期については、魁も朝日も言葉が足りない。1988年から通称として「JTB」を前面に用いるようになりロゴを変更、その後、2001年に正式な企業名も交通公社からJTBに変えたという段階を踏んでいる。それに朝日の1989年というのは1年ズレているのがちょっと引っかかる。

詳細は後述するが、1990年代のうちに一般人にも「JTB」の呼称は浸透しており、そこで改称しても違和感はなかったと思う。交通公社が真に消滅した2001年が、改称のラストチャンスだったが、そこも逃してしまった。そして、今年が、今度こそ本当のラストチャンスというかタイムリミットだったことになる。

また、移転直前の時点では、「秋田営業所」でも「秋田支店」でもなく、「秋田店」と「法人営業秋田支店」として営業していた。

魁によれば、「中央交通は現在、バス停の名称をつける場合、地名を原則としている。」とのこと。そして、「混乱のないよう変更を周知していきたい」と話している。

さて、今春、JTBの秋田店は楢山のイオン秋田中央店へ移転統合、法人営業秋田支店は近くのビルへ移転して、空き屋になって、JTBロゴが消されたシャッターが下りていた旧店舗。

お盆頃から、建物の解体が始まった。

9月下旬。オレンジ色の重機のあるところが店舗跡

9月下旬。オレンジ色の重機のあるところが店舗跡

上の写真と反対側から

上の写真と反対側から

大通り向かいから。協働大町ビル(旧・協働社大町ビル)がよく見えるようになった

大通り向かいから。協働大町ビル(旧・協働社大町ビル)がよく見えるようになった

現在は、大きな杭打ち機(?)みたいなのが入っている。解体して更地にするだけなら必要なさそうなものだから、何か今後の計画があるのか。

※結局その後は更地のまま。2019年7月初め頃までには、砂利敷のところにロープで区画線が引かれて、駐車場になる模様。

※竿燈まつりでは近くの産業会館跡地に「竿燈屋台村・中央会場」が設けられていた。2019年は、産業会館跡地に工事事務所が建てられたため、屋台村スペースが減り、代わりに「JTB跡地」も屋台村になる(中央会場を2つに分ける形)。この記事にて。

29日の時点で、バス停の表示板はもう「川反入口」になっていた。土日をはさむためか、前日は時刻表の交換に注力したいからか、早めの作業。

上下両側とも「川反入口」になっていたが、都合により写真はJTB跡向かいの上り・秋田駅行き側だけです。

交通公社前のバス停のポールは、上の写真にも写っている下り側は、1990年代前半に交通局が設置した、各社共用の大型自立式。市営バスのバス接近表示(バスロケ)ができるものだったが、市営バス亡き後は、照明も点かなくなって、ただの大きな箱。若干傾いているような気もする。

一方、上り側は、ポールが林立。空港リムジンバスと秋田市中心市街地循環バスの2本は仕方ないとしても、一般路線バス用が2つ(いちおう各社共用)で計4本。

(いずれも再掲)2012年撮影。循環バス用は後にデザイン変更

(いずれも再掲)2012年撮影。循環バス用は後にデザイン変更

1つは元市営バス用だった、埋めこみ式。小型のバスロケ対応とよく似ているが、その機能がない単なる電照式(バスロケとは脚の形状が違い、やや背が低い)で、設置はバスロケより少し後だった気がする。

元から中央交通用だったものは、四角い表示板で、かつ支柱が細いパイプ2本の珍しいタイプ。

ごちゃごちゃしているのが評判が悪く、数年前に地元のバリアフリー推進団体が募集した「身近なバリアフリーじゃないものコンテスト」的なものに選ばれてしまっていた。

そんなわけで、片や主目的を失った古いバス停、片や乱立したバス停だったので、この改称を機に、新しくされたり整理されたりするのではないかと予想していた。街並みの景観、あるいは安全性の面では難があるから。

ところが、

以前と変わらない! ※リムジン用はバス停名表記がないので手付かず。

以前と変わらない! ※リムジン用はバス停名表記がないので手付かず。

最近の例にならって、四角い表示板は円形に板ごと交換。

それ以外は、モノは同じでバス停名部分を新しくしただけ。(写真の循環バス用は重ね張りしているのが分かる。)

下り側も同様。これもまた、ある意味、想定内。

「川反入口」の文字は、いずれも今の中央交通の表示板標準の丸ゴシック体「スーラ」の太いもの。循環バス用のものだけは、従来と同じく線(ウェイト)が細いスーラ。【12月11日訂正・スーラではなかった。下のリンク先参照】

少々の目新しさというか違和感というかを感じたのは、電照式・元バスロケにもスーラが使われたこと。「交通公社前」は角ゴシック体の「ゴナ」で、他の同型バス停でもそうだった(関連記事)。今回は、それも丸ゴシック体になり、文字も少し大きくなった。

今は「ゴナ」は入手困難なフォントだし、わざわざ代替のゴシック体を指定するのも…というのは分かる。

※下り側のバス停の状況とぐるる用表示板の書体については、こちらの記事にて。

バス停には、ダイヤ改正の告知や谷内佐渡周辺の経路変更の告知は掲出されていたものの、バス停名の変更についての告知はなかったと思う。中央交通は魁に対しては「混乱のないよう変更を周知していきたい」と言っているけれど、これでいいのかな?

最後に、交通公社そのものについて。

1988(昭和63)年に交通公社の通称がJTBになったとしたが、それが10月からだったそうだ。

冊子の大判時刻表は、「交通公社の時刻表」だったのが11月号から「JTB時刻表」になっている。

バブルが膨らむ中、昭和天皇は既に病に臥して(9月19日)自粛ムードが広がりつつあった頃。10月1日には「津村順天堂」が「ツムラ」に変わってもいる。

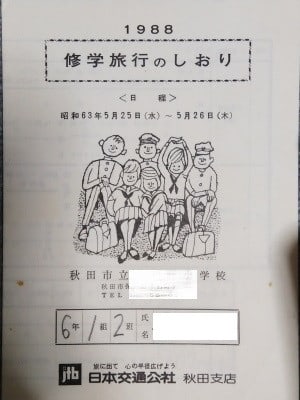

僕はその年、小学校6年生。「交通公社」の存在ははっきりと知っていた。バス停の存在もあるけれど、その年5月に行った修学旅行の代理店が交通公社だったから。

物持ちがいいもので…

「1988 修学旅行のしおり」

「1988 修学旅行のしおり」

「しおり」っていうか旅程表。裏表印刷1枚ものを半分に折った形。持参用と家に置いていく用と2部渡された。(冊子のほんとうの「しおり」は、学校で作ったものが別にあった)

交通公社側で用意したものらしく、鉛活字なんだろうか【5日補足・横長の「平体」文字が使われているから、写植(写真植字)かな。】印刷屋さんが印刷したような、文字や風合い。ワープロとかコピー機やリソグラフとかではできない味がある。今見ると古臭いけれど、当時の子ども心にも古臭く感じた。

中学校の修学旅行では、この形ではない旅程表を渡されたような記憶がある。JTBになって、ワープロが普及して、変わったのだろうか。

ロゴを拡大

ロゴを拡大

交通公社時代も、ロゴにはJTBが使われていた。

正方形の黒い四角の中に、白抜きで小文字の「jtb」。「j」の上の点の中に円が入っている。

僕は当時からロゴとしては知っていたけれど、そもそもどうして「JTB」なのか知らなかったし、またアルファベットの小文字をよく知らなかったこともあり、単に形として認識していただけ。大人たちはどうだったのだろうか。

現行の「感動のそばに、いつも。」に相当するであろうキャッチコピーは、「旅に出て 心の半径広げよう」。別に古さは感じず、今も通用するのでは?

ネットで調べると、情報は少なかったが、少なくともチケット類を入れる袋では1974年頃から1976年頃にかけては、表示されていた。「旅に出て、心の半径広げよう。」と句読点があるのが正式。

「旅する心で旅行を創る(1972年)」など複数のキャッチコピーが並行して使われていたような情報もあるが、これらもJTBが表に出ると同時に使われなくなったのだろう。(JTB発足時は「For Your Travelife」?)

その3年後の中学校の修学旅行も、JTBが代理店。配られる荷物用名札が、小学校の時とは違うロゴ(現ロゴ)だったのを覚えている。

例えば添乗員を紹介される時など、交通公社でなく「JTBの」と言っていたはずで、名称変更3年後の時点で、既にJTBが定着していた。

だから、その時点(でないにしても30年も待たなくても)でバス停名を変更することはできたはず。やっぱり遅すぎた改称だった。

昭和最後の10月に表舞台から消えた「交通公社」が、秋田市ではバス停の名前として平成最後の10月まで30年残り、その由来となった建物も、ほぼ同時になくなったのであった。

1つは牛島の「南部公民館前」→「なんぴあ別館前」。秋田市の施設の改築・再編によるもので、公民館は2016年廃止、なんぴあ別館は今年7月24日オープンなので、中央交通としてはスピーディーな改称とするべきでしょう。(現地は機会があれば後日)

もう1つは、しぶとく残っていた「交通公社前」がついに変更。

秋田市中央部・竿燈大通りの東端(二丁目橋西側)にある停留所。

バス停付近の南側(下り路線用)に「日本交通公社秋田支店」があったことからの命名。その後、交通公社が「JTB」に名前を変えてもそのままだったが、今年3月に店舗が閉店(移転統合)して、ここからJTBがなくなってしまった。もう「昔の名前で出ています」は通用しなくなった。

多くはない本数のバスが通る羽後交通では、4月1日に早々と「川反(かわばた)入口」に改称。しかし、現地には羽後交通単独のポールや表示板がないため、現地の見た目は変わっていなかった。

その時、朝日新聞秋田版が3月10日に報道してくれ、中央交通も10月から「川反入口」にするとのことだった。

秋田魁新報は9月28日にやっと報道(秋田市地域面)。

羽後交通も通ることは記載されているが、既に変更済みであることには触れていない。かつては秋田市営バスも通っていたことにも触れていない。

1969年に交通公社「秋田営業所」ができたが、「中央交通によると、バス停の設置時期は不明」。「2001年に日本交通公社はJTBに名前を変えた」がそのままだったとしている。

一方、3月の朝日では、日本交通公社秋田支店(魁では“営業所”)として1969年7月オープン、1989年にJTB秋田支店になったとしていた。

さらに、個人的調査では、この場所にバス停は古くからあったが、橋の対岸にある「二丁目橋」バス停(かつては路面電車の電停もあった)の分散されたポールの1つという位置付けだったようで、1974年10月に「交通公社前」として独立したようだ。

また、交通公社からJTBへの移行時期については、魁も朝日も言葉が足りない。1988年から通称として「JTB」を前面に用いるようになりロゴを変更、その後、2001年に正式な企業名も交通公社からJTBに変えたという段階を踏んでいる。それに朝日の1989年というのは1年ズレているのがちょっと引っかかる。

詳細は後述するが、1990年代のうちに一般人にも「JTB」の呼称は浸透しており、そこで改称しても違和感はなかったと思う。交通公社が真に消滅した2001年が、改称のラストチャンスだったが、そこも逃してしまった。そして、今年が、今度こそ本当のラストチャンスというかタイムリミットだったことになる。

また、移転直前の時点では、「秋田営業所」でも「秋田支店」でもなく、「秋田店」と「法人営業秋田支店」として営業していた。

魁によれば、「中央交通は現在、バス停の名称をつける場合、地名を原則としている。」とのこと。そして、「混乱のないよう変更を周知していきたい」と話している。

さて、今春、JTBの秋田店は楢山のイオン秋田中央店へ移転統合、法人営業秋田支店は近くのビルへ移転して、空き屋になって、JTBロゴが消されたシャッターが下りていた旧店舗。

お盆頃から、建物の解体が始まった。

9月下旬。オレンジ色の重機のあるところが店舗跡

9月下旬。オレンジ色の重機のあるところが店舗跡 上の写真と反対側から

上の写真と反対側から 大通り向かいから。協働大町ビル(旧・協働社大町ビル)がよく見えるようになった

大通り向かいから。協働大町ビル(旧・協働社大町ビル)がよく見えるようになった現在は、大きな杭打ち機(?)みたいなのが入っている。解体して更地にするだけなら必要なさそうなものだから、何か今後の計画があるのか。

※結局その後は更地のまま。2019年7月初め頃までには、砂利敷のところにロープで区画線が引かれて、駐車場になる模様。

※竿燈まつりでは近くの産業会館跡地に「竿燈屋台村・中央会場」が設けられていた。2019年は、産業会館跡地に工事事務所が建てられたため、屋台村スペースが減り、代わりに「JTB跡地」も屋台村になる(中央会場を2つに分ける形)。この記事にて。

29日の時点で、バス停の表示板はもう「川反入口」になっていた。土日をはさむためか、前日は時刻表の交換に注力したいからか、早めの作業。

上下両側とも「川反入口」になっていたが、都合により写真はJTB跡向かいの上り・秋田駅行き側だけです。

交通公社前のバス停のポールは、上の写真にも写っている下り側は、1990年代前半に交通局が設置した、各社共用の大型自立式。市営バスのバス接近表示(バスロケ)ができるものだったが、市営バス亡き後は、照明も点かなくなって、ただの大きな箱。若干傾いているような気もする。

一方、上り側は、ポールが林立。空港リムジンバスと秋田市中心市街地循環バスの2本は仕方ないとしても、一般路線バス用が2つ(いちおう各社共用)で計4本。

(いずれも再掲)2012年撮影。循環バス用は後にデザイン変更

(いずれも再掲)2012年撮影。循環バス用は後にデザイン変更1つは元市営バス用だった、埋めこみ式。小型のバスロケ対応とよく似ているが、その機能がない単なる電照式(バスロケとは脚の形状が違い、やや背が低い)で、設置はバスロケより少し後だった気がする。

元から中央交通用だったものは、四角い表示板で、かつ支柱が細いパイプ2本の珍しいタイプ。

ごちゃごちゃしているのが評判が悪く、数年前に地元のバリアフリー推進団体が募集した「身近なバリアフリーじゃないものコンテスト」的なものに選ばれてしまっていた。

そんなわけで、片や主目的を失った古いバス停、片や乱立したバス停だったので、この改称を機に、新しくされたり整理されたりするのではないかと予想していた。街並みの景観、あるいは安全性の面では難があるから。

ところが、

以前と変わらない! ※リムジン用はバス停名表記がないので手付かず。

以前と変わらない! ※リムジン用はバス停名表記がないので手付かず。最近の例にならって、四角い表示板は円形に板ごと交換。

それ以外は、モノは同じでバス停名部分を新しくしただけ。(写真の循環バス用は重ね張りしているのが分かる。)

下り側も同様。これもまた、ある意味、想定内。

「川反入口」の文字は、いずれも今の中央交通の表示板標準の丸ゴシック体「スーラ」の太いもの。循環バス用のものだけは、従来と同じく線(ウェイト)が細い

少々の目新しさというか違和感というかを感じたのは、電照式・元バスロケにもスーラが使われたこと。「交通公社前」は角ゴシック体の「ゴナ」で、他の同型バス停でもそうだった(関連記事)。今回は、それも丸ゴシック体になり、文字も少し大きくなった。

今は「ゴナ」は入手困難なフォントだし、わざわざ代替のゴシック体を指定するのも…というのは分かる。

※下り側のバス停の状況とぐるる用表示板の書体については、こちらの記事にて。

バス停には、ダイヤ改正の告知や谷内佐渡周辺の経路変更の告知は掲出されていたものの、バス停名の変更についての告知はなかったと思う。中央交通は魁に対しては「混乱のないよう変更を周知していきたい」と言っているけれど、これでいいのかな?

最後に、交通公社そのものについて。

1988(昭和63)年に交通公社の通称がJTBになったとしたが、それが10月からだったそうだ。

冊子の大判時刻表は、「交通公社の時刻表」だったのが11月号から「JTB時刻表」になっている。

バブルが膨らむ中、昭和天皇は既に病に臥して(9月19日)自粛ムードが広がりつつあった頃。10月1日には「津村順天堂」が「ツムラ」に変わってもいる。

僕はその年、小学校6年生。「交通公社」の存在ははっきりと知っていた。バス停の存在もあるけれど、その年5月に行った修学旅行の代理店が交通公社だったから。

物持ちがいいもので…

「1988 修学旅行のしおり」

「1988 修学旅行のしおり」「しおり」っていうか旅程表。裏表印刷1枚ものを半分に折った形。持参用と家に置いていく用と2部渡された。(冊子のほんとうの「しおり」は、学校で作ったものが別にあった)

交通公社側で用意したものらしく、鉛活字なんだろうか【5日補足・横長の「平体」文字が使われているから、写植(写真植字)かな。】印刷屋さんが印刷したような、文字や風合い。ワープロとかコピー機やリソグラフとかではできない味がある。今見ると古臭いけれど、当時の子ども心にも古臭く感じた。

中学校の修学旅行では、この形ではない旅程表を渡されたような記憶がある。JTBになって、ワープロが普及して、変わったのだろうか。

ロゴを拡大

ロゴを拡大交通公社時代も、ロゴにはJTBが使われていた。

正方形の黒い四角の中に、白抜きで小文字の「jtb」。「j」の上の点の中に円が入っている。

僕は当時からロゴとしては知っていたけれど、そもそもどうして「JTB」なのか知らなかったし、またアルファベットの小文字をよく知らなかったこともあり、単に形として認識していただけ。大人たちはどうだったのだろうか。

現行の「感動のそばに、いつも。」に相当するであろうキャッチコピーは、「旅に出て 心の半径広げよう」。別に古さは感じず、今も通用するのでは?

ネットで調べると、情報は少なかったが、少なくともチケット類を入れる袋では1974年頃から1976年頃にかけては、表示されていた。「旅に出て、心の半径広げよう。」と句読点があるのが正式。

「旅する心で旅行を創る(1972年)」など複数のキャッチコピーが並行して使われていたような情報もあるが、これらもJTBが表に出ると同時に使われなくなったのだろう。(JTB発足時は「For Your Travelife」?)

その3年後の中学校の修学旅行も、JTBが代理店。配られる荷物用名札が、小学校の時とは違うロゴ(現ロゴ)だったのを覚えている。

例えば添乗員を紹介される時など、交通公社でなく「JTBの」と言っていたはずで、名称変更3年後の時点で、既にJTBが定着していた。

だから、その時点(でないにしても30年も待たなくても)でバス停名を変更することはできたはず。やっぱり遅すぎた改称だった。

昭和最後の10月に表舞台から消えた「交通公社」が、秋田市ではバス停の名前として平成最後の10月まで30年残り、その由来となった建物も、ほぼ同時になくなったのであった。

Google検索結果の一部

Google検索結果の一部 (再掲)ちゃんと「押ボタン」と書いてる

(再掲)ちゃんと「押ボタン」と書いてる (

( 弘前パークホテルからの眺め。岩木山はうっすら

弘前パークホテルからの眺め。岩木山はうっすら 交差点向かいから。枠外左がまちなか情報センター

交差点向かいから。枠外左がまちなか情報センター ここを左に入ると中央弘前駅

ここを左に入ると中央弘前駅 2013年撮影。「なかどて月極駐車場」の看板

2013年撮影。「なかどて月極駐車場」の看板 更地! 左が中央弘前駅

更地! 左が中央弘前駅 駅の反対側から。中央奥の白いビルがパークホテル

駅の反対側から。中央奥の白いビルがパークホテル 2013年撮影

2013年撮影 左側が駅

左側が駅

昇天教会と中央弘前駅

昇天教会と中央弘前駅 夜景

夜景 中央交通と羽後交通の(川元)むつみ町バス停。中央交通は新港線だけが通り、ここでは変更点がないため、告知なし

中央交通と羽後交通の(川元)むつみ町バス停。中央交通は新港線だけが通り、ここでは変更点がないため、告知なし 上の時刻表は「平成30年10月1日改正」

上の時刻表は「平成30年10月1日改正」 添川バス停で下車。向こうの高架が秋田道

添川バス停で下車。向こうの高架が秋田道 岸に家が立ち並び、奥には太平山

岸に家が立ち並び、奥には太平山 秋田道の下。先に四角い建物ととんがり屋根

秋田道の下。先に四角い建物ととんがり屋根

頭首工前で来た道を振り返る。中央の箱が養殖施設、そして左に…

頭首工前で来た道を振り返る。中央の箱が養殖施設、そして左に… 円筒分水!

円筒分水! 反対側から添川の円筒分水

反対側から添川の円筒分水 水が流れているところもぜひ見たい

水が流れているところもぜひ見たい バス停名はズバリ「カブセンター」

バス停名はズバリ「カブセンター」 店の軒先にバス停が!

店の軒先にバス停が! 駅方面から来てさくら野へ向かう大町回りが数人降ろして数人乗せて発車

駅方面から来てさくら野へ向かう大町回りが数人降ろして数人乗せて発車 ポールの裏面は真っ白なのね

ポールの裏面は真っ白なのね 建物の裏へ回る

建物の裏へ回る 「こだわりの自家製おはぎ」2個260円 ※輸送中にケース内で動いてしまい、少々崩れています

「こだわりの自家製おはぎ」2個260円 ※輸送中にケース内で動いてしまい、少々崩れています でーん

でーん 割ると

割ると (再掲)市営バス時代の明田経由桜ガ丘線

(再掲)市営バス時代の明田経由桜ガ丘線 東側から。右の白い建物が旧支店、奥が踏切、左方向が国道

東側から。右の白い建物が旧支店、奥が踏切、左方向が国道 信号機が付いた!

信号機が付いた! 南側から。左が踏切、奥が城南中方向

南側から。左が踏切、奥が城南中方向 仁井田側から踏切~楢山方向

仁井田側から踏切~楢山方向 いろいろと同居

いろいろと同居 蒸気機関車と低コスト信号機

蒸気機関車と低コスト信号機 アームは角材のようで無骨というか安っぽく見えなくもない

アームは角材のようで無骨というか安っぽく見えなくもない 正面から(寺内堂ノ沢のもの。背後に付け替えた既存の信号機がある)

正面から(寺内堂ノ沢のもの。背後に付け替えた既存の信号機がある)

左が低コスト・右は低コスト化前の薄型(

左が低コスト・右は低コスト化前の薄型( (再掲)2017年設置の弘前の低コスト歩行者用

(再掲)2017年設置の弘前の低コスト歩行者用 これからの標準タイプ?

これからの標準タイプ? 左が城南中方向

左が城南中方向 左手前の薄い板が信号機なのです

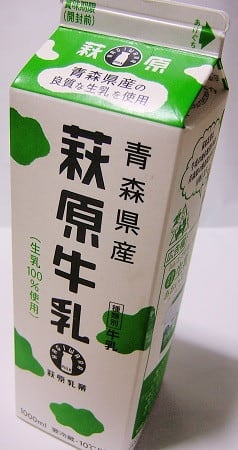

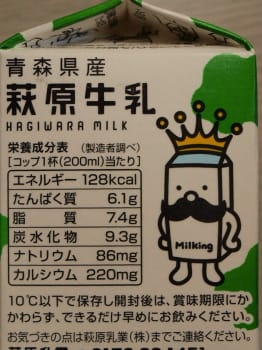

左手前の薄い板が信号機なのです 青森県産 萩原牛乳(種類別・牛乳)

青森県産 萩原牛乳(種類別・牛乳) 「県産はぎわら牛乳」

「県産はぎわら牛乳」 栄養成分表示

栄養成分表示 (再掲)2015年の200ml入りの表示

(再掲)2015年の200ml入りの表示 パックの広告欄

パックの広告欄

工藤パンの「チョコバナナクレープ」

工藤パンの「チョコバナナクレープ」 gooブログ編集画面には開設からの日数が表示される

gooブログ編集画面には開設からの日数が表示される 新しくなった!

新しくなった! (再掲)更新前の自販機

(再掲)更新前の自販機

なんか以前より、余計に品揃えが悪くなった

なんか以前より、余計に品揃えが悪くなった (再掲)少し前だけど、先代自販機でもこんなにラインナップ豊富だったのに

(再掲)少し前だけど、先代自販機でもこんなにラインナップ豊富だったのに イトーヨーカドーを背に北へ進む

イトーヨーカドーを背に北へ進む 弘南バスが通る!

弘南バスが通る! 奥中央左の高い建物は弘前プラザホテル

奥中央左の高い建物は弘前プラザホテル 歩行者道路からイトーヨーカドー方向

歩行者道路からイトーヨーカドー方向 注意事項の看板

注意事項の看板 和徳小寄りにはあずまやや芝生

和徳小寄りにはあずまやや芝生 東のプリンスホテル方向を見る。東横インの向こう側が弘前駅

東のプリンスホテル方向を見る。東横インの向こう側が弘前駅 なかいちから南東方向。左奥が仲小路・秋田駅方向

なかいちから南東方向。左奥が仲小路・秋田駅方向 開店準備中

開店準備中 左側がなかいち、奥が広小路・千秋公園

左側がなかいち、奥が広小路・千秋公園 弘前駅改札口

弘前駅改札口 面倒でスマホで撮ってしまいました

面倒でスマホで撮ってしまいました 「青森」行きだけ「AOMORI」も

「青森」行きだけ「AOMORI」も 1日2回

1日2回 弘前市立病院前のポスト

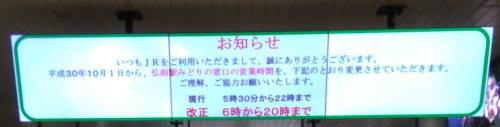

弘前市立病院前のポスト 「お知らせ」(これは別のポストのもの)

「お知らせ」(これは別のポストのもの) 左がグラウンド、右が学内圃場

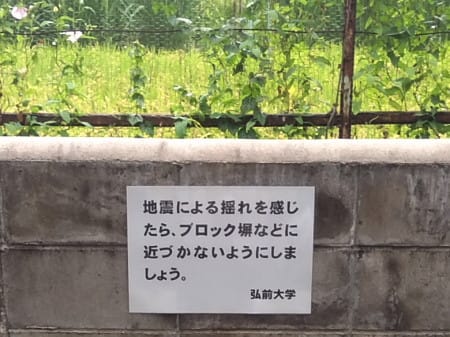

左がグラウンド、右が学内圃場 田んぼ側

田んぼ側 水濡れ・ツルがからまっているけど

水濡れ・ツルがからまっているけど