みみっちい、ケチな話です。

今年6月、はがきの郵便料金が52円から62円に値上がりした。

消費税率改定にともなう端数の値上げを除く、10円単位の値上げとしては、1981年の40円、1994年の50円にそれぞれ値上がりして以来。

僕が物心ついて「はがき料金」を認識したのは40円から。菜の花とモンシロチョウの40円切手も覚えている。

今回の値上げで特徴的なのは、年賀はがき(とりあえず2018年分は)に限って、52円に据え置くこと。

年賀状の期間は、同じはがきなのに2つの料金が共存することになる。1966年までもそうだったらしいが、ここ数十年ではなかったことだ。

しかも「年賀はがき」の定義を誤解している一般人も少なくないようで、それなりに混乱が生じるかもしれない。

ちなみに、ここ数十年の10円単位の値上げは、年賀扱い終了後の1月下旬に実施したことが複数回ある。そうした混乱を防ぐ意図があったのかもしれない。

基本的なことで問題となるのは、52円の対象となる「はがきの種類」と「適用される期間」。

これは、昨年までの「年賀郵便扱い」と同じことなのだが、それ自体を知らない人も少なくない。

日本郵便のホームページには「年賀はがきについては、12月15日から翌年1月7日までの間に限り、これまでと同様に52円で差し出すことができます。」。はがきの種類は「日本郵便が発行する年賀はがき」と「私製の年賀はがき」、適用期間は「1月8日の最初の取り集めまでに郵便ポストに投函されたもの」とある。

「日本郵便が発行する年賀はがき」とは、いわゆるお年玉付き年賀はがきのこと。

中には、52円の対象となるのはお年玉付きだけだと思っている人もいるが、そうではなく、宛名面にはっきりと赤文字で「年賀」と記入すれば、通常のはがきでも、あるいは厚紙に切手を貼ったような私製はがきでも、対象となる。

※私製はがきでは、紙のサイズや「郵便はがき」の文字を入れるといった決まりもあるので、作成時は各自確認してください。

ちなみに、お年玉くじをケチったちびまる子が、「年賀」と記入せずに通常はがきで年賀状を投函して、年内に配達されてしまい、丸尾君に指摘される話があった。

期間については、ポスト(投函口2口タイプ)や郵便局窓口で「年賀郵便」として分けて集めている間。

ただ、僕は今まで、1月7日の最後の収集回まで、つまりポストから集めて郵便局で1月7日23時59分までに処理が始まる分までが対象だと思っていた。

しかし、実際には、その1回後、1月8日の最初の収集が期限だそう。

ポストの「年賀郵便(はこっちに投函)」のシールをはがすのが、1月8日の初回収集だということなのか。

2018年は1月8日が祝日だからポスト収集回数が少なく、昼以降が初回収集となるポストもあるだろう。ちょっとだけ猶予が伸びる。

以上で、普通に年賀状を出す人が抱くであろう、基本的疑問は解消されたはず。だけど、もうちょっと突き詰める。

余ったお年玉付き年賀はがきの使いみちの定番は、(お年玉の当選確認後)懸賞応募用。

通常はがきに交換するには手数料がかかるから、そのまま使う。過年の年賀はがきであっても、料金を満たしていれば(不足分の切手を足せば)、通常はがきと同じく使える。(懸賞で余りものの年賀はがきを使うと当たらないなんて噂もあるけれど、それは受け取った側・懸賞元の問題なので、別の話)

2018年の年賀はがきでも、1月8日以降も10円足せば問題なく使える。

さてさて、さらにここからが、ケチな本題。

この制度を利用(?)すれば、本来の意味での「年賀状」ではないはがきでも、期間中なら「年賀」と朱書きすれば52円で出せるのではないかという、ケチな疑問が思い浮かんだ。

具体的には、懸賞の応募とか、書籍の読者アンケートとか、ダイレクトメールとか、あまりにもケチすぎるけれど旅先からの絵葉書や、各種あいさつ状、出すべきではないけれど不幸の手紙や脅迫状などなど。

仮に可能だとしても注意点がある。年内に投函したものは1月1日以降の配達になり、年明けに投函したものでも、通常扱いよりは配達がやや遅れる可能性があるといった、制約が生じることを踏まえておかないといけない。

懸賞応募なら、「12月31日必着」には使えないし、消印が押されない場合もあるので「12月31日消印有効」みたいな懸賞には使わないほうが無難だけど、1月末締め切りなどなら使えそう。いや、使えると思う。

ツイッターで調べてみると、多少、話題になっていた。

おひとり、雑誌か何かのアンケートはがき(料金差出人負担)に、「年賀」と朱書きして郵便局窓口へ持っていき、52円を支払って証紙(赤印字の切手代わりのシール)を貼ってもらったという投稿が、写真入りでアップされていた。

郵便局へ問い合わせて、問題なしと回答をもらったとの投稿もあった。

やっぱり大丈夫?

ところが、一方で、年賀はがき(しかも2018年用お年玉付きらしい)で懸賞に投函したら、「料金不足」として返送されたという投稿が複数あった。

しかも、「年賀の挨拶に関係ないので普通郵便扱いにする」と理由づけられて差し戻されたという声も。これはおかしい。

まず、(大きな組織ではままあることだが)郵便局や担当者によって見解や対応が違うというのはいただけない。問い合わせ窓口へ電話したら、担当者によって可能という返答とダメという返答がされたという投稿もあった。

しかも、上記の通り、日本郵便のサイトには、52円の対象となるはがきの条件に、年賀のあいさつをしないと認めないなどとはひとことも書いていない。書いていないことを口実にする(客に対して最初の時点では提示していないことを、突き返す時だけ後出しで持ち出す)のは、それだけで言っている側に不利なのに。

通常扱いにおいて、懸賞用とそれ以外用を区別していないのに、年賀扱いの時だけ区別するというのならば、なかなか強引な話ではないか。

それ以上に問題だと思うのは、日本郵便側が「年賀の挨拶に関係ないので普通郵便扱いにする」としたこと。そういう見解を出したということは、日本郵便側が、その人のはがきの文面を見たということになる。

文面が隠されていないはがきであっても、「信書」に該当するはず。年賀状だって懸賞応募だって、信書。

郵便物を扱う側が、信書を見たり読んだりすることは、検閲禁止とか信書の秘密の点から、日本国憲法や郵便法か何かに抵触するのではないだろうか。

屁理屈だけど、「年賀の挨拶に関係ないので」と理由づけて62円を取る郵便局では、不幸の手紙や脅迫状を年賀扱いで投函した人にも、10円を請求するのか。

あるいは、年賀状で宛名だけ書いて、本文を(印刷時のトラブルと確認不足で)白紙で送ってしまうという、そそっかしい人がまれにいるけれど、その人も「年賀の挨拶」はしていないから、やはり請求されるのだろうか。

一方、懸賞応募でも、片隅に「あけましておめでとうございます」とでも書けば、懸賞応募と同時に「年賀の挨拶」をしているのだから、文句はつけられないだろう。この手はいいかも。(受け取った懸賞元の心証も良くなって、当ててもらえるかもね。)

以上、懸賞応募など年賀状以外の目的のはがきでも、条件(表示と期間)を満たせば年賀はがき扱いとなり、52円で送ることが可能だと考える。【27日追記】言い換えれば、懸賞応募だから年賀でないとする根拠が見当たらないし、仮にそうするにしてもその判断を行なうには、憲法や法律に反すると考えられる。

※保証はしませんので、実行するなら自己責任で。

ところで、日本郵便のホームページでは、52円の年賀はがきは、(当該料金を追加しても)速達や書留扱いにはできないとある。【26日追記】これは値上げ以前から同様の扱いだったのかもしれない。年賀郵便の配達方法と速達は相反するから。

往復はがきではどうなるのか

不明。そもそも「往復年賀はがき」ってあり得るのか?【27日追記】往復はがきの年賀扱いはできない。末尾の追記参照。

2019年以降の年賀はがきはどうなるのかは、まだ分からないようだ。消費税率10%化も控えているから、2020年には必ず値上がりするだろうけれど。

2018年の年賀はがき料金を据え置いたのは、年賀郵便では採算が取れているという理由だったはず。

そんな中、今回も(

過去の記事)、寒い街角で郵便局社員が年賀はがきを出張販売しているし、相変わらず社員に販売ノルマもあるようだ(自爆営業はどうなのかな)。【26日追記】そんな苦労が功を奏しての据え置きなのか、無意味な努力なのかは分からない。

しかも今年は、宅配便他社の値上げで日本郵便の扱い量が増えて大変だそう。

そのてんやわんやの余波か、期日指定されたV6ファンクラブの会報を期日前に配達してしまって、メンバーの結婚がフライングで発覚してしまった。「とくダネ!」で小倉さんが言っていたそうだけど、年賀郵便のコミュニケーションパートナー(CMキャラクター)は同じジャニーズの嵐ってのが、皮肉。

出すほうとしては、安いのはありがたいけれど、年に1度の正月の@10円くらいなら…という気もしなくもないし、販売や営業のやり方を工夫すれば、効率化できそうな気もしなくもない。

【27日追記】

郵便の決まりをまとめた「内国郵便約款」なるものが存在した。

その第13節で「年賀特別郵便」について定めている。以下、抜粋。

第146条

2 年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。

(1) 第一種郵便物(郵便書簡及び料金表に規定する定形郵便物に限ります。)

(2) 通常葉書

(3) 点字郵便物(料金表に定める定形郵便物の大きさ、形状及び重量に準ずるものに限ります。)

なるほど。話がそれるが「第一種郵便物」、つまり封筒でも、年賀扱いにできるのか。だから、封書料金分の年賀切手も発売されているのか。

今回の問題は「(2) 通常葉書」。第3節に戻ると、

第20条 郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とします。

つまり、郵便はがきには、通常と往復の2つが存在し、うち通常はがきだけを年賀扱いにできる。

したがって、上記で疑問を持った、「往復年賀はがき」はあり得ないことになる。

そして、懸賞だとか検閲だとかはまったく関係なく、通常はがきとしての条件を満たすものであれば(そして差出人が希望して、表示や期間の決まりに従えば)、他の制限なく年賀はがきとして取り扱うことができる(取り扱わなければならない。扱いを断ることはできない)ことになる。この約款を踏まえても、今回は「(私製を含めて)年賀はがきを52円で差し出せる」ということしか客には示されていないのだから、懸賞用であっても52円で出せないとおかしい。

【30日追記】

一般人、中には日本郵便社員でも、「“2018年用の年賀はがき”でないと52円にならない」、すなわち今年(前回)以前のお年玉付き年賀はがきの余りを使う時は、不足分を足して62円にしないといけないと解釈する人もいるようだ。

その理屈ならば、何年用と決まっていない私製はがきや、52円当時の普通はがきの余りはどうなるのか。社員がそう言うのだとすれば、どこをどう解釈すればそういうことになるのか、理解できない。

【2018年1月5日追記】

年明けに、昨2017年の年賀はがきの余りを使って懸賞に応募した(「年賀」表示等は消しも付け足しもせず本来のまま。文面には祝詞等を書かず)ところ、戻されなかったので、我らが秋田中央郵便局は正当に処理してくれた模様。

【2018年1月7日追記】

1月6日、香川県の高松中央郵便局が、年賀扱いで投函された、懸賞応募など年賀状以外の内容のはがきを料金不足とし、受取人に不足分の10円を請求していたことが分かり、返還に応じる旨を発表した。

投函されたものを引き受けた郵便局は正当に処理しても、それを届ける高松中央局が間違った解釈で余計なことをしたことになる。

7日アップの読売新聞サイトによれば、

「誤請求の件数は調査中だが、数十件はある」「他の郵便局でも同様の運用がされている可能性があり、日本郵便は4日、年賀はがきは全て52円で取り扱うよう全国の郵便局へ通知した。」

とのこと。

「高松中央郵便局では「年賀目的でないものは通常はがきとみなす」と誤って解釈。仕分け担当者が文面を見て追加請求の対象を選別していた」とあるが、文面を見たこと自体を問題視する記述はない。

【2018年2月24日追記】

2019年の年賀はがきは62円とすることが決まった。

52円に据え置いた2018年も、販売数は減少(前年比5.6%減の26億5306万枚)し、分かりにくいとの批判も多かったという。2019年は枚数は減るものの20億円の増収を見こむ。

(再掲)

(再掲) ん?

ん? AEONがない!?

AEONがない!? 再設置!

再設置!

(再掲)以前の表示

(再掲)以前の表示 現在

現在 現在の掲示

現在の掲示 2018年定休日 水木日

2018年定休日 水木日 (再掲)

(再掲) ん?

ん? AEONがない!?

AEONがない!? 再設置!

再設置!

(再掲)以前の表示

(再掲)以前の表示 現在

現在 現在の掲示

現在の掲示 2018年定休日 水木日

2018年定休日 水木日

工事中

工事中 中がスカスカ?

中がスカスカ? 2015年8月撮影Googleストリートビューより着工前の姿

2015年8月撮影Googleストリートビューより着工前の姿 写真は9月初め

写真は9月初め 空が見える!

空が見える! 別の日。別の重機がいた

別の日。別の重機がいた 屋根が付いて

屋根が付いて 壁も付いた

壁も付いた 新しい屋根や壁が姿を現した!!

新しい屋根や壁が姿を現した!!

こんなものも

こんなものも 12月上旬。右の電柱のところ

12月上旬。右の電柱のところ 見かけ上はほぼ完成

見かけ上はほぼ完成 赤○の所「交番」の看板がなくなっているが営業中。建物の裏はすぐ旭川

赤○の所「交番」の看板がなくなっているが営業中。建物の裏はすぐ旭川 なんか寂しげなような…

なんか寂しげなような… 「大町交番新築に伴い、移転しました」

「大町交番新築に伴い、移転しました」 「止まれ/STOP」!

「止まれ/STOP」! 上と下に!

上と下に! エレベーターの右隣

エレベーターの右隣 開いていた!

開いていた! 右端の看板が追加で設置された

右端の看板が追加で設置された 追加された看板

追加された看板 背後の高いのは秋田中央郵便局。新国道の裏側に位置する

背後の高いのは秋田中央郵便局。新国道の裏側に位置する

正面に向かって左側が園庭。道路の形状はかつての線路や水路の名残か

正面に向かって左側が園庭。道路の形状はかつての線路や水路の名残か 7月上旬

7月上旬 奥のドーム状の屋根は、秋田銀行の体育館

奥のドーム状の屋根は、秋田銀行の体育館 10月初め

10月初め 今までの園舎が解体された ※左奥の低い建物は郵便局の保健センター

今までの園舎が解体された ※左奥の低い建物は郵便局の保健センター (再掲)

(再掲) 解体されていた!

解体されていた! ここにもあった! ※薄暗くなってから街灯下での撮影のため、色合いがオレンジがかっています。

ここにもあった! ※薄暗くなってから街灯下での撮影のため、色合いがオレンジがかっています。 紅葉に囲まれて2枚

紅葉に囲まれて2枚

(再掲)八戸にて。新タイプ

(再掲)八戸にて。新タイプ 夕暮れの盛岡支社ビル

夕暮れの盛岡支社ビル 表示灯、京三製作所、日本信号、大同信号

表示灯、京三製作所、日本信号、大同信号 「いわてのお弁当」

「いわてのお弁当」 「押ボタン式」(表示板のサイズは従来通りか?)

「押ボタン式」(表示板のサイズは従来通りか?) (再掲)「押ボタン式信号」

(再掲)「押ボタン式信号」 4枚の表示板

4枚の表示板

(いずれも再掲)

(いずれも再掲) 「千秋城下町」は別の信号機に設置

「千秋城下町」は別の信号機に設置

裏側

裏側 「押ボタン式/歩車分離信号」

「押ボタン式/歩車分離信号」 落葉が進む

落葉が進む イガイガ

イガイガ 12月初め

12月初め 上のほうに何かある

上のほうに何かある 果実が付いていた

果実が付いていた 6月。今年も青々と茂る

6月。今年も青々と茂る 雪の中、葉を付けている!

雪の中、葉を付けている! 落葉

落葉 まだ残ってる

まだ残ってる すっかり落葉

すっかり落葉 線路の向かい側から

線路の向かい側から 上ノ橋から下流方向。右は岩手県民会館

上ノ橋から下流方向。右は岩手県民会館 こんな火の見櫓も

こんな火の見櫓も てっぺんには鶏(風見鶏)? の飾り

てっぺんには鶏(風見鶏)? の飾り 下流側から上ノ橋

下流側から上ノ橋 上ノ橋。右が下流側

上ノ橋。右が下流側 「サイレンがなったら川の水が増えてくるので川から出よう。」

「サイレンがなったら川の水が増えてくるので川から出よう。」 「危い!!」

「危い!!」 八橋運動公園の一部。右上があきぎんスタジアム

八橋運動公園の一部。右上があきぎんスタジアム 左下が秋田駅東口方面

左下が秋田駅東口方面 (再掲)

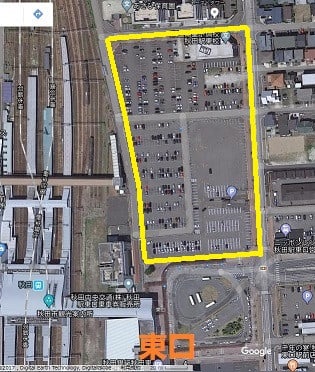

(再掲) 東口のすぐ右はバス・タクシープールで、その上の黄色で囲んだところ

東口のすぐ右はバス・タクシープールで、その上の黄色で囲んだところ 秋田駅東口2階から。広いけれど、右奥の時間貸し部分は空きが多い

秋田駅東口2階から。広いけれど、右奥の時間貸し部分は空きが多い 赤い枠が秋大からのコピペ

赤い枠が秋大からのコピペ 通路中央に商品を出して売るお店も

通路中央に商品を出して売るお店も 「ホームセンター」という屋号のホームセンター(?)

「ホームセンター」という屋号のホームセンター(?) ここは?

ここは? 南側の出入口。撮らなかったけど北側はもっと立派でした

南側の出入口。撮らなかったけど北側はもっと立派でした

大慈寺

大慈寺 手前は湧き水

手前は湧き水 これがここだったのか!

これがここだったのか! 反対側から。中央奥には岩手山がちらり

反対側から。中央奥には岩手山がちらり 裏側から蔵と火の見櫓

裏側から蔵と火の見櫓 ユニバース鉈屋町店の店舗がある

ユニバース鉈屋町店の店舗がある (再掲)おじさん電車?

(再掲)おじさん電車? (再掲)こんな赤や青の顔のおじさんもいないかな…

(再掲)こんな赤や青の顔のおじさんもいないかな… 【4日画像追加】(再掲)川の下流・西側から。対岸(右)が踏切、左側手前が工業高校で線路は西へ大きくカーブしていく

【4日画像追加】(再掲)川の下流・西側から。対岸(右)が踏切、左側手前が工業高校で線路は西へ大きくカーブしていく