テレビを見ていて気付いた、どうでもいいことの記事です。アニメの内容についての話ではありませんので、あしからずご了承ください。

●書体

まず、前置きです。

平成初期の中学校(1年生かな)の「美術」の時間では、「活字の書体」を学習したものだ。「レタリング」というやつ。

明朝体とゴシック体しか習わなかった気がするが、鉛筆で紙に何文字か書いてみるだけでも、けっこう時間がかかって大変だった(宿題になった)思い出がある。

その作業自体は嫌いではなかったけど、僕にはとても無意味なことに思えた。

当時はワープロ専用機が全盛だったわけだが、文字を構成するドット数の増加と「アウトラインフォント」による文字サイズの自由な拡大、明朝体に加えてゴシック体や毛筆体も搭載されるようになりつつあった。

だから、「今に家庭や個人でも簡単にいろんな活字を使える時代が来る。ちまちまと手書きで活字体を書くなんて無意味なこと」と予想していたからだ。

その予想は当たって、今は(ワープロ専用機は廃れたが)パソコンを用いて、低価格で豊富な書体(フォント)が使えるようになった。(本格的なプロ用書体となるとけっこう高価だけど、それにしても20年前よりはずっと手軽で身近になっただろう)

テレビ番組ではテロップが多用されるようになり、街中の表示なども看板屋さんの手書きより印刷文字が増えて、書体に触れる機会は増えた。

ただ、使う側の書体への意識は、あまり洗練されていないようで、書体が適材適所で使われていないケースもけっこう見かける。

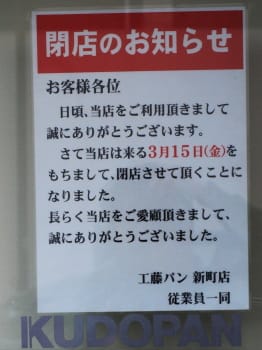

こういう例もあったし、POP書体を使った「お詫び」掲示なんか見るとバカにしているのかと思ってしまう。

日本語書体の定番である明朝体やゴシック体のデザインは、この数十年で少し変わっている。特にゴシック体。

僕は美術の時間で、「ゴシック体は直線的な線であるが、線の中央部より両端のほうがわずかに太い」と習った。だから、単純に定規で線を引けばいいわけではなかった。

ところが、今、印刷物やパソコンで使われているゴシック体は、ほどんどが均一の太さの線。

「ゴナ」や「新ゴ」といった新しいゴシック体のほか、昔からのゴシック体の流れを汲んでいる書体(パソコンのMSゴシックとか)でも、その傾向がある。

話が変わって、数年前まで知らなかったのだが「学参書体」という書体のグループの存在。これは、明朝体とかゴシック体というのとは、また違ったくくり。

美術の時間で「活字書体は、とめやはねなどのデザインが、手書き文字とは違う」と教わった。「しんにょう」とか「改」「令」「北」のように。

美術の時間では触れなかったと思うが、当時から「教科書体」という書体はあった(毛筆体や楷書体とは違う)。教科書体は、活字体ながらも手書き文字の書き方に忠実なデザインで、小学校の各教科の教科書の本文に使われていた。

小学校の教科書でも見出しや重要語句の太字(ゴシック体)、中学校の教科書の多くでは、一般の活字体が使われていたかと思う。

ここ何年かで広まっているらしいのが「学参書体」で、明朝体やゴシック体のような活字体でも、とめやはねを手書きと同じデザインにして、子どもを混乱させないようにした書体。「学習参考書」用の書体ということか。光村図書の中学校の国語の教科書では、昔からそれと同じような明朝体が使われていたはず。

メーカーの「モリサワ」のホームページでは、「文部科学省の学習指導要領の「代表的な字形」に準拠したデザインに統一しています。通常書体では、画数や「はね」「押さえ」「とめ」など書体によって字体の表現の異なる文字を、共通の学習しやすい字形に統一しています。」としていて、明朝やゴシックでは複数の種類、さらに丸ゴシック体などまで、豊富に学参書体がラインナップされている。

教科書体も、学参教科書体と普通のと両方が販売されているけど、教科書体って特に言わなくても元から「学参」の要素を持つ書体のはず。違いがあるのだろうか。【5月20日追記】教科書体の学参でない書体と学参の違いは、「き」「た」「も」といった一部のひらがなのわずかな違い(線の位置や角度など)だけらしい。※

この記事後半で少々取り上げています。

我々の世代などは、大人になって初めて学参書体を目にしたわけで、そのせいか、学参書体を見ると何か違和感を感じる。特にしんにょうや「言」の1画目など。

教科書体ではトータルで手書き文字を意識したデザインで統一されているのに対し、学参書体では手書きと異なる箇所だけを部分的に手書き文字っぽくしていて、アンバランスな印象を受けるのかもしれない。

最初見た時は、中国語の書体を間違って使っているのかと思ってしまった。(中国語はそういうデザインのフォントが一般的らしい)

モリサワでは学参書体は「教科書、学習参考書、副読本はもちろん、絵本、子ども向け出版物や玩具などの作成にも適しています。」としており、大人向けではないようだ。

でも、中には、大手企業(ユニクロなど)が広告で使ったり、僕は某新報社の広告特集で見かけた。ネット上では、「違和感を感じる」「狙って使ったの? それとも…」といった声が多く、学参書体を大人向けに使うのには否定的な声が多そう。

以上、長くなりましたが、これを踏まえて。

●ちびまる子ちゃんの次回予告の書体

まずは、フジテレビ系日曜18時の「ちびまる子ちゃん」の次回予告。

最近は熱心に見ていないので、いつからなのかは知らないが、先日の放送で発見。

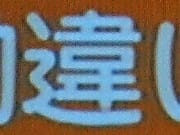

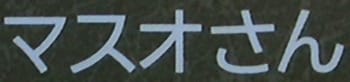

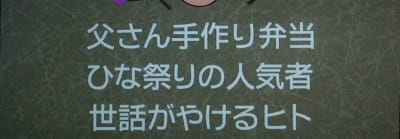

丸ゴシック系

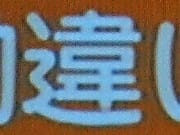

「言」と「違」に違和感が。

そう、これが学参書体だ。

小学生など子どもが見る番組だから、配慮したのだろうか。

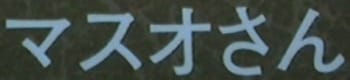

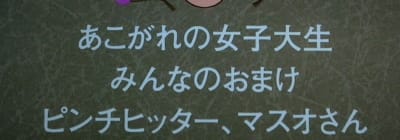

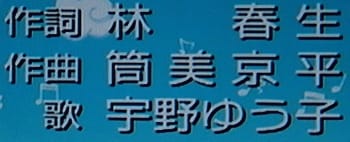

オープニングやエンディングの歌詞やキャスト・スタッフのテロップも、よく似た書体だけど、

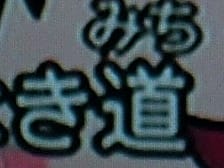

こちらは学参ではない書体

●サザエさんの次回予告の書体

もう1つは、ちびまる子ちゃんの後18時半からの「サザエさん」。こちらも次回予告から。

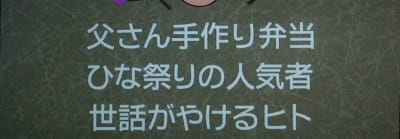

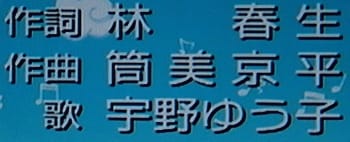

次回の3題が並んで表示されるのはおなじみだが、3月3日放送分から書体が変わった。

2月24日放送と3月3日放送

どちらもゴシック系の書体だが、だいぶ印象が違う。

2月までは線の太さが均一で、ひらがなは角張っていて「さ」「き」「な」などが特徴的なデザイン。最近流行りの「新ゴ」とか「ゴナ」のような新しいゴシック体の系統の書体だ。(新ゴ、ゴナそのものとは、また違う【5月19日追記】「キヤノンCaゴシック体」というフォントらしい。)

【11月9日追記】「キヤノンCaゴシック体」がずっと使われていたわけでもないらしく、別の書体(あるいは太さが違う)が使われていた時期もある模様。

3月からの書体は、横棒の両端が中央部より太く、ひらがなは丸みを帯びた、中学校の美術で習った原則に忠実な“正統派”ゴシック体だ。モリサワの「太ゴB101」とかかな?

文字の間隔は広くなったようにも見える。

「美」の下の「大」の横棒がだいぶ短く見える

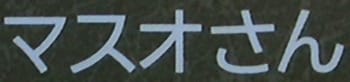

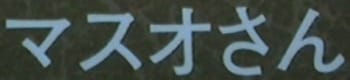

2月まで

3月から。「マ」「ス」の折り返す部分が外側に膨らんでいるのも特徴

実は、サザエさんの次回予告では、昔(具体的には分からないが、少なくとも最後がじゃんけんでなく「んがくっく」だった当時)もこのような書体が使われていたので、復活したことになる。【23日追記】コメント欄で教えていただいたように、昔(んがくっく当時)の書体と、この度変更された書体は、同一ではないそうです。しかし、両者の雰囲気としてはよく似ている(と思う)ので、「復活した」という表現を残すことにします。

現在は、各所で新しいゴシック体が幅を利かせているので、正統派のゴシック体に久々にお目にかかって懐かしい。個人的には2月までの書体は、あまり好きじゃなかったし、サザエさんのイメージにも合っていない気がしていた。

でも、なんでまた、今になって書体を変更したのだろう。

【23日追記】書体変更の直接の理由は、デジタル化に伴うシステムの変更と、今まで使っていた書体メーカーの方針により新しいシステムでは使えない(うまく説明できませんが)ためのようだ。それは分かったけど、新しいシステムでは(メーカーが違うけれど)2月までのと似た新しいゴシック体も使えるだろうに、あえて昔に戻るような書体を選択したのはおもしろい。

サザエさんでは、オープニングやエンディングのキャスト・スタッフの表示、オープニングアニメの観光地名、各話のスタッフ(脚本や演出など)表示でも、活字が使われている。

今までは、次回予告と同じ書体(扁平になっていることはある)が使われていたが、3月3日の放送では、次回予告のみが変更され、他は従来の書体だった。

その後、4月7日に1時間の「放送2200回&放送開始45周年前祝いスペシャル」が放送された。この回からオープニングが福島県を舞台にしたアニメに変わったが、その地名の表示は、新しい(復活した)書体に変わっていた。同時に表示されるスタッフ名は従来通り。

特番だったのでエンディングは通常とは違う形式だったが、そのフォントは新しいほうの書体。

そして、その翌週、4月14日の放送からは、エンディングのキャスト・スタッフ表示も書体が変わり、若干文字サイズが大きくなった。

オープニングや各話のスタッフ表示は、従来のまま。

2月まで

3月から【2024年11月27日追記・モリサワ「中ゴシックBBB」】

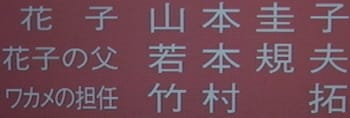

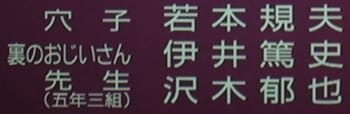

●声の出演の表示の変化

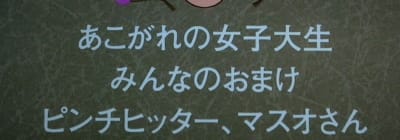

エンディングの書体変更と同時に、ある意味画期的な変化もあった。

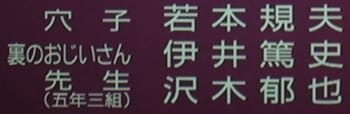

それは、脇役キャストの表示方法。

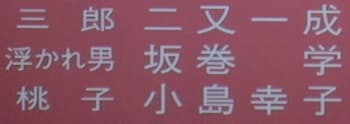

エンディングでは、磯野家・フグ田家が1人ずつ表示された後、脇役キャラクターが3人ずつ表示される。従来は、毎回、同じ内容が表示されていた。

そのため、その回に出演しなかった役や声優が表示されることがあった。それに、サザエさんでは脇役の声優が役を掛け持ちしていることが多いのだが、常に特定の役名でしか表示されなかった。

例えば、若本規夫さんは穴子、花沢花子の父、商店街の店の主人、湯水金蔵などを担当しているが、常に「穴子」役として表示され、まったく出番がなかった日にも表示されていた。

2月まで

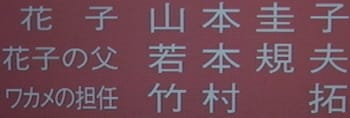

それが、新しい書体になった4月14日からは、穴子さんの出番がなくて花沢父の出番があった時は「花子の父」と表示されている。

2週連続で父娘が並ぶ

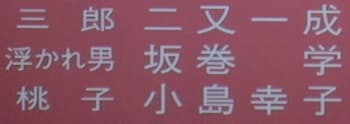

その回の配役や出演の有無に応じて、表示内容が変わることになったようだ!

ところで、カツオくんの担任は「先生(五年三組)」で、ワカメちゃんのほうは「ワカメの担任」なんだね。(竹村さんは従来は「じん六」役で固定表示。前から「ワカメの担任」役も掛け持ちしていたが、配役が表示されるのは初)

1回限りのゲストキャラもしっかり表示

同じ放送回の中で、役を掛け持ちしている場合は、代表的な1つの役が表示されるようだ。

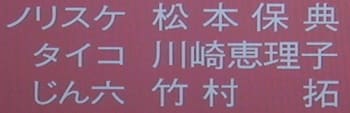

新しくなった4月14日のキャスト表示で、気になったことがあった。それは、波野タイコさん。

以前は、ノリスケ・タイコ・イクラが仲良く表示されていた。

4月14日は、ノリスケさんの出番はあったが、タイコさんとイクラちゃんはなかった。新しい表示法では、ノリスケさんだけが表示されるはず。

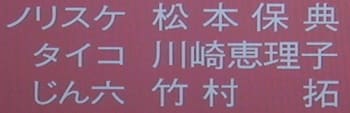

ノリスケ・タイコ・じん六

なぜかタイコさんが出たことになっている。さらに、タイコの声優が別の人になっている。従来は塚田恵美子さんが担当していたのだが…

近年は、声優の高齢化などで、いくつかの役で交代があったサザエさんだけど、ついにタイコさんも?!

翌週21日の放送でもタイコさんは出なかったが、

ワカメの同級生・堀川役で塚田さんが出演(他に無名の女性役もやっていた)

降板したわけではなかったようで安心した。単なる間違いだったのだろうか。

っていうか、ホリカワくんの声ってタイコさんだったのか!

これからは毎回、キャスト表示が変わることになるから、作成する時は気をつけないといけませんね。

【29日追記】4月28日の放送では、若本さんが花子の父と穴子両方の出番があり、エンディングでは「花子の父」で表示(花子と連名で)された。この日はストーリー的には穴子さんより花沢父娘のほうが重要だったからだろうか。

また、伊佐坂婦人のオカルさんは従来は「おカル」だったが、「お軽」で表示された。表示変更後未登場の伊佐坂先生(従来は「なん物」)はどう表示されるだろうか。

【5月5日追記】5月5日も、花子の父と穴子両方の出番があった。割合としては穴子さんのほうがやや多かったか?

表示は新方式になってから初の「穴子」。「花子」とは別の画面で表示された。

【5月12日追記】5月12日は波平さんの同僚「岡島」役(伊井篤史)が初めて表示された。

【5月19日追記】5月19日の放送では、3話のうち最初と2話目の

冒頭の脚本や演出などスタッフ表示も新しい書体になった。(3話目は従来の書体)

6946遠足のかがやく星、6951姉さんの器用な足、6945もうひとりのボクという順番で放送された

ので、作品ナンバー6945までが旧書体、6946から新書体に変わったと考えられる(ずいぶん飛び飛びに放送されるもんだ)。

先代(たしか先々代も)の書体はやや扁平な文字だったが、新しいのは正方形。

エンディングでは、「橋本」「リカ」の配役が表示された。

【5月26日追記】5月26日の放送では、2話目の「6953玄関は家の顔」のスタッフ表示が特異的。脚本、演出が表示される最初の画面は旧書体、次の作画監督、仕上、美術は新書体で表示された。1話目と3話目は、すべて新書体。

ちなみに、2話目の最後の場面(サザエがスカーフをほっかむりして、それをよその奥さんが真似する)は、原作4コマを元にしたものだったが、それは前日25日付の朝日新聞土曜版「be on Saturday」の連載「サザエさんをさがして」でも取り上げられ、偶然(?)のコラボレーションとなった。(原作は1957年6月1日付掲載とのこと)

【6月2日追記】6月2日の放送では、スタッフ表示が3話6画面とも新書体で揃った。

声の出演では裏のおばあちゃんが初表示されたが、「

裏の老婆」。今回は裏のおじいちゃんが出なかったが、どういう風に表示されるのだろう。「裏の老人」? 「裏の老翁」?→6月16日追記参照

【6月9日追記】6月9日の放送では、作品ナンバー6971、6450、6956の順で放送された。

6450は「珍しい出来事(城山昇脚本)」ずいぶん前の作品ナンバーだが、新書体での表示。脚本がストックされていて、作られたのが最近なのだろうか。

6971と6956は雪室俊一脚本。6971は新書体だったが、6956「タイクツしない人」は5月26日の6953と同様、スタッフ表示の最初の画面が旧書体、次が新書体だった。

【6月16日追記】裏のおじいちゃんとおばあちゃんが揃って表示された。「

裏の老人 裏の老婆」と…

ちなみに、「うる星やつら」のラム役だった平野文さんがゲストキャラ役でゲスト出演(以前もあったかな)。

【6月23日追記】1本目6952「シリシカレ物語」のスタッフ表示は最初が旧書体、次が新書体。

三河屋のサブちゃんは、上の画像の通り、新書体になった当初は「三郎」と表示されたが、23日は「サブロー」になった。

【7月15日追記】7月14日の放送では、「甚六(4月14日は「じん六」)」、「担任(4月14日は「先生(五年三組)」)」と表示。

「担任」は、カツオくんの先生しか出番がなかったから、ワカメちゃんの担任と区別する必要がないためかもしれない。

また、4月28日と同様、伊佐坂夫人は「お軽」。伊佐坂先生はまだ表示されたことがないが、どうなるだろう?

【9月8日追記】9月8日にやっと伊佐坂先生が表示されたけれど、単に「伊佐坂」。伊佐坂家の他のメンバーの出番がなかったからかもしれない。

【9月15日追記】9月15日は、フネさんの兄・石田鯛造が登場。声は若本さん。

エンディングでは、磯野一家に続く画面で上から「

花子、鯛造、ワカメ担任」と表示。次の画面では「

カツオ担任」。担任の先生の表記は安定しない。

さらに次の画面では、無名の脇役で「

女性マル1、女性マル2(実際には○で囲んだ数字)」という表記が初めて使われた。

ついでに1話目の「かわいそうな秋(No.6998。雪室脚本)」から2つ。

・「ワカメ担任」は、以前は「ワカメちゃん」と名前+ちゃん付けで呼んでいたように記憶しているが、冒頭の授業中に指名するシーンでは「いその」、「ほりかわ」と呼び捨て。

・静岡の鯛造は、「農協の会合」で東京へ来た設定。スポンサーであるJAバンクへの配慮かな?

【9月30日追記】9月29日放送では「

お軽」「

甚六」。初めて商店街の魚屋の主人が「魚徳」として表示(声はいつもはカツオの担任役の沢木郁也さん)。

【10月20日追記】10月20日放送では伊佐坂夫妻が「

伊佐坂」「

お軽」。脇役では「

男」と「

女性」がいた。

それから、10月6日放送分から本編もすべてセル画をやめてCG制作に以降した。その翌週13日から、

またキャストや予告の書体が変わった。直前までの“正統派”ゴシック体に似てはいるものの、ひらがななどは今のパソコン書体に比較的近いデザインになっている。

詳細は後日。

【2024年11月26日追記・

過去の各話ごとのスタッフ表示の書体について】サブタイトルコール後に表示される、脚本、演出等のスタッフ表示について。

大昔(1970年代?)は手書き、2013年(?)以降はモリサワ「中ゴシックBBB」が使われている。

2005年6月5日放送No.5577「ノリスケ火の車」ではモリサワ「新ゴ」の太いウエイト。

2005年11月27日放送No.5648「ワカメ冬じたく」ではキヤノンCaゴシック体。

こんな感じ(東端から)

こんな感じ(東端から) (再掲)これはズームレンズで撮ったので距離感が圧縮されていますが

(再掲)これはズームレンズで撮ったので距離感が圧縮されていますが 秋田西中前の歩道橋(美大開学の幕はなくなっていた)から東

秋田西中前の歩道橋(美大開学の幕はなくなっていた)から東 (再掲)

(再掲) 枝の先端にしか花がない

枝の先端にしか花がない 花が少なくてスカスカ

花が少なくてスカスカ いちおう今日までさくらまつり

いちおう今日までさくらまつり 太平川の県道28号線・太平大橋(イオン秋田中央店・古川添交差点そば)付近

太平川の県道28号線・太平大橋(イオン秋田中央店・古川添交差点そば)付近 二丁目橋・那波家の水汲み場跡のケヤキ

二丁目橋・那波家の水汲み場跡のケヤキ 保戸野小学校のハルニレ

保戸野小学校のハルニレ こんな感じ(東端から)

こんな感じ(東端から) (再掲)これはズームレンズで撮ったので距離感が圧縮されていますが

(再掲)これはズームレンズで撮ったので距離感が圧縮されていますが 秋田西中前の歩道橋(美大開学の幕はなくなっていた)から東

秋田西中前の歩道橋(美大開学の幕はなくなっていた)から東 (再掲)

(再掲) 枝の先端にしか花がない

枝の先端にしか花がない 花が少なくてスカスカ

花が少なくてスカスカ いちおう今日までさくらまつり

いちおう今日までさくらまつり 太平川の県道28号線・太平大橋(イオン秋田中央店・古川添交差点そば)付近

太平川の県道28号線・太平大橋(イオン秋田中央店・古川添交差点そば)付近 二丁目橋・那波家の水汲み場跡のケヤキ

二丁目橋・那波家の水汲み場跡のケヤキ 保戸野小学校のハルニレ

保戸野小学校のハルニレ

秋田駅西口に向かう2台のバス

秋田駅西口に向かう2台のバス ナンバーが「989」で新屋西線!

ナンバーが「989」で新屋西線! この角度で見ると、長く感じるのは、大型ノンステップの特徴だろうか

この角度で見ると、長く感じるのは、大型ノンステップの特徴だろうか 今日のねぶり流し館も

今日のねぶり流し館も 路上のガーラ

路上のガーラ

側面に「三沢」とある

側面に「三沢」とある というかナンバープレート!(よく分からないので、一部消しています)

というかナンバープレート!(よく分からないので、一部消しています) 「MISAWA AIR BASE OV-数字3つ」

「MISAWA AIR BASE OV-数字3つ」 「秋田新幹線「こまち」/人を結ぶ。心をつなぐ。」

「秋田新幹線「こまち」/人を結ぶ。心をつなぐ。」 左側下です

左側下です スタンプコーナーにあった小さくて白いマット

スタンプコーナーにあった小さくて白いマット 3月20日のみどりの窓口前

3月20日のみどりの窓口前 E6系になった!(スタンプは水色に替わっている)

E6系になった!(スタンプは水色に替わっている)

「ダイヤブロック」で作ったE6系(レゴブロックじゃないのね)

「ダイヤブロック」で作ったE6系(レゴブロックじゃないのね) 下の文字「ー(長音)」と「こ」がずいぶんでかいですね

下の文字「ー(長音)」と「こ」がずいぶんでかいですね ペットボトルキャップのE6系

ペットボトルキャップのE6系 ここにもE6系。斜めで平衡感覚が狂いそう

ここにもE6系。斜めで平衡感覚が狂いそう (再掲)

(再掲) (再掲)「miniコンビ」という店名だった

(再掲)「miniコンビ」という店名だった 工事中は向かいのぽぽろーど店に駅弁什器を移して販売

工事中は向かいのぽぽろーど店に駅弁什器を移して販売 【28日追加】工事中

【28日追加】工事中 リニューアル後

リニューアル後 (再掲)希望ナンバーの「11-84」ってどういう意味なんだろう?

(再掲)希望ナンバーの「11-84」ってどういう意味なんだろう? 大量の雪山

大量の雪山 内側1車線の半分弱を雪が占領

内側1車線の半分弱を雪が占領 歩道が完全に雪で埋もれていた

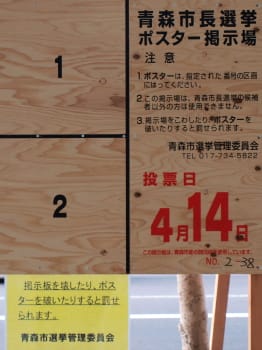

歩道が完全に雪で埋もれていた そのポスター掲示場(掲示板)

そのポスター掲示場(掲示板)

「この掲示板は、青森市産の間伐材を使用しています。」

「この掲示板は、青森市産の間伐材を使用しています。」 青森市中心部でよく見かけた消火栓

青森市中心部でよく見かけた消火栓 (再掲)秋田市で一般的な消火栓

(再掲)秋田市で一般的な消火栓

その歩行者用信号機

その歩行者用信号機 その角にこんな店が

その角にこんな店が 2011年8月撮影のGoogleストリートビューより

2011年8月撮影のGoogleストリートビューより

ストリートビューより。4階建てで古そう

ストリートビューより。4階建てで古そう 靴屋というのもヒントになります

靴屋というのもヒントになります 「青森KYODOSHAビル」

「青森KYODOSHAビル」 その青銀前(自転車レーンに雪が残っていて歩道を通らざるを得ない)

その青銀前(自転車レーンに雪が残っていて歩道を通らざるを得ない) 温度計付きデジタル時計

温度計付きデジタル時計 特上鶏めし弁当を2割引きの880円(nanacoポイント付き)でゲット!

特上鶏めし弁当を2割引きの880円(nanacoポイント付き)でゲット! これが特上だ!

これが特上だ! ご飯は少ないけど、鶏肉は通常版と同じ量かな?

ご飯は少ないけど、鶏肉は通常版と同じ量かな? 特上のおかず

特上のおかず (再掲)2009年2月の通常版鶏めし。蕗の煮物が入っているが、今は椎茸に替わった?

(再掲)2009年2月の通常版鶏めし。蕗の煮物が入っているが、今は椎茸に替わった? 丸ゴシック系

丸ゴシック系

こちらは学参ではない書体

こちらは学参ではない書体

2月24日放送と3月3日放送

2月24日放送と3月3日放送 「美」の下の「大」の横棒がだいぶ短く見える

「美」の下の「大」の横棒がだいぶ短く見える 2月まで

2月まで 3月から。「マ」「ス」の折り返す部分が外側に膨らんでいるのも特徴

3月から。「マ」「ス」の折り返す部分が外側に膨らんでいるのも特徴 2月まで

2月まで  3月から【2024年11月27日追記・モリサワ「中ゴシックBBB」】

3月から【2024年11月27日追記・モリサワ「中ゴシックBBB」】 2月まで

2月まで

2週連続で父娘が並ぶ

2週連続で父娘が並ぶ 1回限りのゲストキャラもしっかり表示

1回限りのゲストキャラもしっかり表示 ノリスケ・タイコ・じん六

ノリスケ・タイコ・じん六 ワカメの同級生・堀川役で塚田さんが出演(他に無名の女性役もやっていた)

ワカメの同級生・堀川役で塚田さんが出演(他に無名の女性役もやっていた) 橋付近から線路・駅のほうを見る。雪しかない…

橋付近から線路・駅のほうを見る。雪しかない… 県道の案内板

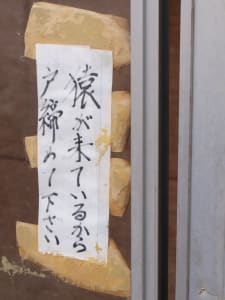

県道の案内板 「猿が来ているから戸締めて下さい」

「猿が来ているから戸締めて下さい」 新青森行き「スーパー白鳥」が通過

新青森行き「スーパー白鳥」が通過 「奥津軽農村公園」

「奥津軽農村公園」 しあわせ駅長はカモメ?

しあわせ駅長はカモメ?

2つの時刻表と運賃表

2つの時刻表と運賃表 道の駅の中。大漁旗が並ぶ

道の駅の中。大漁旗が並ぶ 写真と模型

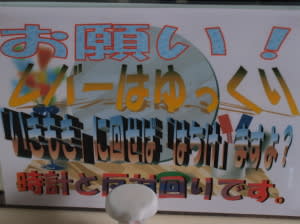

写真と模型 ずいぶん派手なデザインだけど、「レバーはゆっくり」の下の行

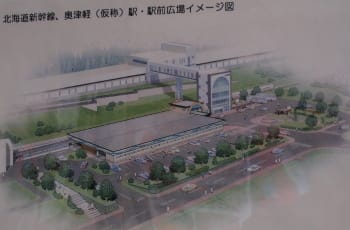

ずいぶん派手なデザインだけど、「レバーはゆっくり」の下の行 奥津軽(仮称)駅イメージ図

奥津軽(仮称)駅イメージ図 「2015年開業予定」の旗がちぎれてはためいていた

「2015年開業予定」の旗がちぎれてはためいていた 津軽二股駅ホームから、海峡線の工事現場を望む。これが駅になるの?

津軽二股駅ホームから、海峡線の工事現場を望む。これが駅になるの? 行きと同じ車両・乗務員で上り列車が到着

行きと同じ車両・乗務員で上り列車が到着 海峡線津軽今別駅に下り特急「白鳥」が停車。1日2本のうちの1本

海峡線津軽今別駅に下り特急「白鳥」が停車。1日2本のうちの1本 青函トンネルを目指す

青函トンネルを目指す

1月19日

1月19日 1月25日

1月25日 窓を撤去して壁に穴が開いていた箇所も

窓を撤去して壁に穴が開いていた箇所も 3月23日

3月23日 1月17日

1月17日 3月17日

3月17日 (再掲)解体直前

(再掲)解体直前 昨年12月15日

昨年12月15日 1月17日

1月17日 3月28日

3月28日 西側・旭川を背に

西側・旭川を背に 北西角・みずほ銀行側から。中央通りが見通せる

北西角・みずほ銀行側から。中央通りが見通せる 北東角・歩道橋や北都銀行本店が見えるようになった

北東角・歩道橋や北都銀行本店が見えるようになった 南東角・中央通りから。二丁目橋たもとのケヤキとその奥に協働大町ビル、右に水色のホテルパールシティが見える

南東角・中央通りから。二丁目橋たもとのケヤキとその奥に協働大町ビル、右に水色のホテルパールシティが見える (再掲)上と同じアングルで解体途中

(再掲)上と同じアングルで解体途中 「奉行所跡地」

「奉行所跡地」 シートで覆われて、転がっていた

シートで覆われて、転がっていた 山王大通りの向かい側から。左から朝日新聞、牧野ビル、三井住友海上、田口ビルの順

山王大通りの向かい側から。左から朝日新聞、牧野ビル、三井住友海上、田口ビルの順 3階建て

3階建て やや奥まった位置にある

やや奥まった位置にある

牧野ビルの北側

牧野ビルの北側 さらに北へ向かう列車

さらに北へ向かう列車 1列だけ窓が狭くて2人掛けの座席がある

1列だけ窓が狭くて2人掛けの座席がある 星印が目指す場所

星印が目指す場所

手前の高架は海峡線。奥が工事現場

手前の高架は海峡線。奥が工事現場 新たな高架や橋を造っている

新たな高架や橋を造っている 窓の外は雪が残る山あい

窓の外は雪が残る山あい ついに津軽二股到着

ついに津軽二股到着 津軽線共通デザインの駅名標。両隣の駅が「大平(おおだい)」と「大川平(おおかわだい)」で似ている

津軽線共通デザインの駅名標。両隣の駅が「大平(おおだい)」と「大川平(おおかわだい)」で似ている 縮尺や線形は不正確です

縮尺や線形は不正確です 南(上の略図で下)から見た、道の駅と線路

南(上の略図で下)から見た、道の駅と線路 川越しに県道を見る

川越しに県道を見る 津軽線を越えて階段の上が津軽今別駅

津軽線を越えて階段の上が津軽今別駅 上の写真から右を向いたアングル

上の写真から右を向いたアングル 奥がホーム

奥がホーム 上下線ともログハウス風の待合室がある

上下線ともログハウス風の待合室がある 階段を下へ戻る

階段を下へ戻る 津軽二股駅ホームと道の駅。4年前はこの前にバスが来ていたはず

津軽二股駅ホームと道の駅。4年前はこの前にバスが来ていたはず 再び茨島交差点が見られるようになった

再び茨島交差点が見られるようになった 以前より若干下に移動したか(以前は画面上部に千秋公園が見えていたはず)

以前より若干下に移動したか(以前は画面上部に千秋公園が見えていたはず) 両社とも「美術大学前」になっていた

両社とも「美術大学前」になっていた

なんかカッコイイ

なんかカッコイイ 「祝 開学」に

「祝 開学」に 両側に立て看板が

両側に立て看板が 「祝・秋美」

「祝・秋美」

ここでも「美短」とある

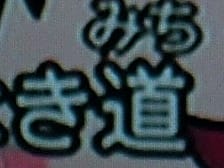

ここでも「美短」とある 「さ」「日」「最」が大きいような

「さ」「日」「最」が大きいような 「ス」と「こ」が大きい

「ス」と「こ」が大きい

「駅長 STATIONMASTER」

「駅長 STATIONMASTER」 御成町二丁目のアーケード

御成町二丁目のアーケード こうなっている

こうなっている 線路?

線路? 「前方鉄道廃止 段差注意 徐行」

「前方鉄道廃止 段差注意 徐行」 踏切端に小屋が残る

踏切端に小屋が残る 雪の中にレールや信号機類が残っている

雪の中にレールや信号機類が残っている Googleマップより

Googleマップより