江戸時代から城下のメインストリートとして栄えてきた、秋田市の「通町(とおりまち)」。

住居表示実施により、現在は保戸野通町と大町一丁目の境の道路になっているが、通称としての通町は、道路沿い両側。

「通町」の定義としては、狭義では通町橋を東端に、「せきや」近くの菊谷小路と交わる交差点まで300メートル。ちょうど県道233号と重なる(県道は北へ曲がる)。

広義では、そこから市道に変わって200メートル西、「大工町」だった部分も含めて、みその通りとの交差点(六道の辻)まで。これだと、保戸野通町・大町一丁目のエリアと一致する。

「通町通り」と呼ぶこともなくはないが、語呂がいまいち…

通町は、20年強前に道路拡幅が行われ(↑広義の区間)、風景が様変わりした。それに比べれば近年の変化は少ない。

ところが、気が付いたら、通町の“背景”が様変わりしていた。変わることは予測していたが、このように変わるとは予想外。

※変化前はあまりいい写真がありません。予測していたのならば撮っておけばよかったのに…

佐野薬局付近から東方向で比べる。

2013年3月

2013年3月

現在

現在

通町橋の対岸は、変形十字路(四差路)なので突き当り。その向こうの“背景”が違っている。

以前は見えなかった、お寺の屋根に丸窓が開いたような独特の建物が見えるようになった。

丸窓越しに向こう側の丸窓も、上に駅前のアルスも見えている

丸窓越しに向こう側の丸窓も、上に駅前のアルスも見えている

千秋公園の下にある、前の秋田県立美術館・平野政吉美術館の建物である。

なぜ、旧美術館が見えるようになったか。

2013年の写真を拡大

2013年の写真を拡大

秋田県民会館(上の写真で緑っぽい高い建物)と秋田和洋女子高等学校(手前のピンクがかった横長の建物)がなくなったから。

以前の繰り返しになるが、新しい文化施設(あきた芸術劇場)建設とその駐車場とするため、県民会館と隣接する高校が解体された。

県民会館は昨年までに解体済みで、今春、秋田令和高校となり近隣へ移転した和洋高校校舎の解体がされた今年夏(たぶん8月から)、県民会館向かいにある旧美術館が姿を現した。旧美術館敷地のメタセコイアの木も伐られてしまい、それも見通しを良くしたはず。

8月中旬。左側の校舎がまだ残っていた。屋根には芸術劇場工事のクレーンの影

8月中旬。左側の校舎がまだ残っていた。屋根には芸術劇場工事のクレーンの影

たしかに、旧美術館と通町は道路・通町橋越しにほぼ一直線。佐野薬局付近までだと500メートルほど。

Googleマップ航空写真に加筆。左の黄色い★が佐野薬局付近

Googleマップ航空写真に加筆。左の黄色い★が佐野薬局付近

地面に高低差があり、建物もけっこう高かった県民会館、さらについたてのように横(南北)に長かった和洋が、見通しをさえぎっていたのだった。

航空写真の通り、旧美術館の屋根と通町の通りは、完全に直角な位置関係ではないから、通町でも場所によって見え方が変わる。

また、通町橋寄りでは近すぎて手前の建物に隠れるし、全体に南側・大町一丁目側では、南側の建物に隠れて見えない。

西に進んで、

せきや向かい・通町二区バス停付近

せきや向かい・通町二区バス停付近

右が隠れる

右が隠れる

ここから西・大工町側では、北側であってもほぼ見えなくなる。

今まで、旧美術館をこれほど「真横」からきれいに眺めることは、通町以外の場所でもできなかったと思う。

それに、芸術劇場ができると、再びさえぎられると思われる。あと何か月だろうか、限定の貴重な光景。

住居表示実施により、現在は保戸野通町と大町一丁目の境の道路になっているが、通称としての通町は、道路沿い両側。

「通町」の定義としては、狭義では通町橋を東端に、「せきや」近くの菊谷小路と交わる交差点まで300メートル。ちょうど県道233号と重なる(県道は北へ曲がる)。

広義では、そこから市道に変わって200メートル西、「大工町」だった部分も含めて、みその通りとの交差点(六道の辻)まで。これだと、保戸野通町・大町一丁目のエリアと一致する。

「通町通り」と呼ぶこともなくはないが、語呂がいまいち…

通町は、20年強前に道路拡幅が行われ(↑広義の区間)、風景が様変わりした。それに比べれば近年の変化は少ない。

ところが、気が付いたら、通町の“背景”が様変わりしていた。変わることは予測していたが、このように変わるとは予想外。

※変化前はあまりいい写真がありません。予測していたのならば撮っておけばよかったのに…

佐野薬局付近から東方向で比べる。

2013年3月

2013年3月 現在

現在通町橋の対岸は、変形十字路(四差路)なので突き当り。その向こうの“背景”が違っている。

以前は見えなかった、お寺の屋根に丸窓が開いたような独特の建物が見えるようになった。

丸窓越しに向こう側の丸窓も、上に駅前のアルスも見えている

丸窓越しに向こう側の丸窓も、上に駅前のアルスも見えている千秋公園の下にある、前の秋田県立美術館・平野政吉美術館の建物である。

メイン展示である「秋田の行事」を展示するために設計された、1967年から使われた建物。耐震性能や老朽化の対応をどうするかでモメて、美術館は2013年に広小路向かいの、日赤病院などの跡地「エリアなかいち」内に移転した。

その後、空いた旧美術館の建物をどうするかで、またモメた。移転前では、補修するのは現実的でないから、なかいちへ移転するという話だった。つまり解体されるはずだった。それがいつの間にか、旧美術館を補修して他用途に使うという話が強くなった。

結局、県から秋田市へ移管の上、2021年3月に「秋田市文化創造交流館(仮称)」としてオープンすることになり、現在、建物周辺(外構など)や内部の改装が施工中。

かなり特徴的な建物であり、価値がありそうなのは否定しない(そのわりには、県外から来た人などは安藤忠雄の現・美術館の建物のほうに惹かれるようだが)。文化創造交流館とやらが、市街地の活性化にはなるかもしれない。

ただ、歴史ある建物を次々と壊す秋田において、どうしてこれだけがこんなに大事に残されるのか、大金をかけてまで残す価値があったのか、そもそも美術館を移転する必要があったのか、いろいろと考えてしまう。

その後、空いた旧美術館の建物をどうするかで、またモメた。移転前では、補修するのは現実的でないから、なかいちへ移転するという話だった。つまり解体されるはずだった。それがいつの間にか、旧美術館を補修して他用途に使うという話が強くなった。

結局、県から秋田市へ移管の上、2021年3月に「秋田市文化創造交流館(仮称)」としてオープンすることになり、現在、建物周辺(外構など)や内部の改装が施工中。

かなり特徴的な建物であり、価値がありそうなのは否定しない(そのわりには、県外から来た人などは安藤忠雄の現・美術館の建物のほうに惹かれるようだが)。文化創造交流館とやらが、市街地の活性化にはなるかもしれない。

ただ、歴史ある建物を次々と壊す秋田において、どうしてこれだけがこんなに大事に残されるのか、大金をかけてまで残す価値があったのか、そもそも美術館を移転する必要があったのか、いろいろと考えてしまう。

なぜ、旧美術館が見えるようになったか。

2013年の写真を拡大

2013年の写真を拡大秋田県民会館(上の写真で緑っぽい高い建物)と秋田和洋女子高等学校(手前のピンクがかった横長の建物)がなくなったから。

以前の繰り返しになるが、新しい文化施設(あきた芸術劇場)建設とその駐車場とするため、県民会館と隣接する高校が解体された。

県民会館は昨年までに解体済みで、今春、秋田令和高校となり近隣へ移転した和洋高校校舎の解体がされた今年夏(たぶん8月から)、県民会館向かいにある旧美術館が姿を現した。旧美術館敷地のメタセコイアの木も伐られてしまい、それも見通しを良くしたはず。

8月中旬。左側の校舎がまだ残っていた。屋根には芸術劇場工事のクレーンの影

8月中旬。左側の校舎がまだ残っていた。屋根には芸術劇場工事のクレーンの影たしかに、旧美術館と通町は道路・通町橋越しにほぼ一直線。佐野薬局付近までだと500メートルほど。

Googleマップ航空写真に加筆。左の黄色い★が佐野薬局付近

Googleマップ航空写真に加筆。左の黄色い★が佐野薬局付近地面に高低差があり、建物もけっこう高かった県民会館、さらについたてのように横(南北)に長かった和洋が、見通しをさえぎっていたのだった。

航空写真の通り、旧美術館の屋根と通町の通りは、完全に直角な位置関係ではないから、通町でも場所によって見え方が変わる。

また、通町橋寄りでは近すぎて手前の建物に隠れるし、全体に南側・大町一丁目側では、南側の建物に隠れて見えない。

西に進んで、

せきや向かい・通町二区バス停付近

せきや向かい・通町二区バス停付近 右が隠れる

右が隠れるここから西・大工町側では、北側であってもほぼ見えなくなる。

今まで、旧美術館をこれほど「真横」からきれいに眺めることは、通町以外の場所でもできなかったと思う。

それに、芸術劇場ができると、再びさえぎられると思われる。あと何か月だろうか、限定の貴重な光景。

フルーツカップ プリン・ア・ラ・モード(? とカップに書いてある)

フルーツカップ プリン・ア・ラ・モード(? とカップに書いてある) 2021年3月のフルーツカップ。容器は春仕様、やはりちょっと沈下ぎみ?

2021年3月のフルーツカップ。容器は春仕様、やはりちょっと沈下ぎみ? 秋田魁新報より

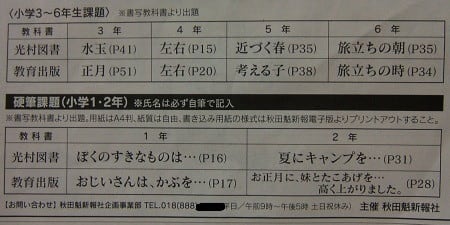

秋田魁新報より 新聞より抜粋

新聞より抜粋 新聞より

新聞より PDFより

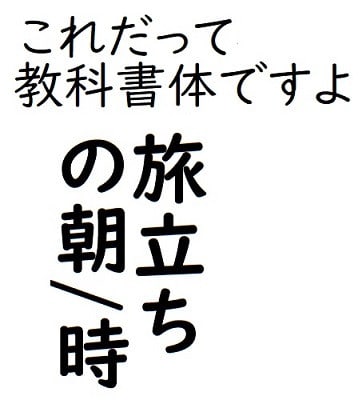

PDFより 「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそう

「UD デジタル 教科書体」シリーズ。モリサワ製だそう 地理院地図に加筆

地理院地図に加筆 いとく前のカーブから西方向。奥の手形陸橋下の山崎町交差点まで800メートル

いとく前のカーブから西方向。奥の手形陸橋下の山崎町交差点まで800メートル 3番の押しボタン信号を西側から

3番の押しボタン信号を西側から 2013年3月撮影。西から6番、その奥が広面小南。北都銀行広面支店は今はない

2013年3月撮影。西から6番、その奥が広面小南。北都銀行広面支店は今はない 太い数字が製造年。細いのは製造番号の一部

太い数字が製造年。細いのは製造番号の一部 冒頭と同じく5番から1番方向。手前2つがLEDの片面設置

冒頭と同じく5番から1番方向。手前2つがLEDの片面設置 小糸の吊り下げ

小糸の吊り下げ 4番を東から。右側がそれ

4番を東から。右側がそれ

手形陸橋から東方向、手前の交差点が手形山崎町

手形陸橋から東方向、手前の交差点が手形山崎町 2013年3月撮影。いとくの向かい側の西寄りから西方向

2013年3月撮影。いとくの向かい側の西寄りから西方向 2018年12月。野崎バス停付近。右はパチンコ屋

2018年12月。野崎バス停付近。右はパチンコ屋 2019年5月。奥の建物が並ぶ左右が県道・野崎付近、左奥の煙突が秋大

2019年5月。奥の建物が並ぶ左右が県道・野崎付近、左奥の煙突が秋大 現在。2013年の写真よりさらに西で撮影(信号やパチンコ屋は変わらず)。

現在。2013年の写真よりさらに西で撮影(信号やパチンコ屋は変わらず)。 Googleマップ航空写真に加筆

Googleマップ航空写真に加筆 2020年1月。閉店直後のいせまつ

2020年1月。閉店直後のいせまつ 2軒隣の島田屋は初売り中

2軒隣の島田屋は初売り中 現在。右の寿司屋の先が、いせまつや島田屋だった

現在。右の寿司屋の先が、いせまつや島田屋だった NHK NEWS WEBより

NHK NEWS WEBより これ

これ 折りたためる

折りたためる たたんだ状態の中央部

たたんだ状態の中央部 こんな町内も

こんな町内も こんな町内も

こんな町内も 「日本機械工業株式会社」

「日本機械工業株式会社」 このタイプ

このタイプ 「有限会社 堀井鉄工」

「有限会社 堀井鉄工」 2両編成のN16編成は未交換

2両編成のN16編成は未交換 原型ボタンの外側はぐいっと押さないとならない

原型ボタンの外側はぐいっと押さないとならない N37編成。貫通扉の「N37.」の文字が太く、「ワンマン」の書体が違うのは、秋田支社の気まぐれ?

N37編成。貫通扉の「N37.」の文字が太く、「ワンマン」の書体が違うのは、秋田支社の気まぐれ? 車外

車外 車内

車内 (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) N37編成車内ボタン

N37編成車内ボタン 押したところ

押したところ (再掲)モハE233-421。2007年製造

(再掲)モハE233-421。2007年製造

今春のボタン

今春のボタン N37と同じボタン!

N37と同じボタン! (

( (再掲)

(再掲) 外壁の色が変わった!

外壁の色が変わった! 正面以外も水色

正面以外も水色 ひさしの左側に足場の部品がまだ置かれている

ひさしの左側に足場の部品がまだ置かれている

2018年7月撮影Googleストリートビューより

2018年7月撮影Googleストリートビューより 現在

現在 JR貨物のコンテナはタイヤ館のものでしょうね

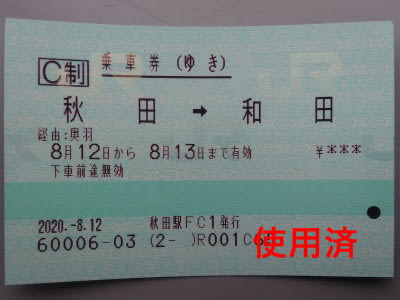

JR貨物のコンテナはタイヤ館のものでしょうね ゆき券

ゆき券 (再掲)2018年10月で廃止された横山経由わだ線=路線名もひらがなだった

(再掲)2018年10月で廃止された横山経由わだ線=路線名もひらがなだった 上りが主に停まる2番線。向かいが1番線でその向こう側(柵)が標準軌

上りが主に停まる2番線。向かいが1番線でその向こう側(柵)が標準軌 水田の中に道路が伸びるだけ

水田の中に道路が伸びるだけ なかなか立派で新しい駅舎

なかなか立派で新しい駅舎 駅舎を左に駅前の光景

駅舎を左に駅前の光景 「和田駅入口」

「和田駅入口」 こちらは原型の手書き文字

こちらは原型の手書き文字 振り返って和田郵便局など。右が駅方向

振り返って和田郵便局など。右が駅方向 「秋田市河辺市民サービスセンター」

「秋田市河辺市民サービスセンター」 ぽぽろーど下から2019年9月。左が立駐、正面がJR秋田支社跡にできつつあった秋田放送

ぽぽろーど下から2019年9月。左が立駐、正面がJR秋田支社跡にできつつあった秋田放送 北西角から

北西角から 自由通路から。左が中央通り

自由通路から。左が中央通り 少し角度を変えて ※ガラスの網が写りこんでいます

少し角度を変えて ※ガラスの網が写りこんでいます (再掲)東側はホームの上でない部分も同じ構造

(再掲)東側はホームの上でない部分も同じ構造 そこに乗っかる子が

そこに乗っかる子が 建物際にポスト

建物際にポスト 黒い枠のドア

黒い枠のドア 右があきぎんATM

右があきぎんATM 2012年10月撮影

2012年10月撮影 川反五丁目

川反五丁目 八日町

八日町 室町・グラジオラスと

室町・グラジオラスと 柳町・自販機と(提灯の向きが揃ってないのが惜しい)

柳町・自販機と(提灯の向きが揃ってないのが惜しい) 柳町・これは竿の切れ端?

柳町・これは竿の切れ端? 日本銀行秋田支店前交差点付近から二丁目橋方向

日本銀行秋田支店前交差点付近から二丁目橋方向 竿燈大通りから

竿燈大通りから 土手長町歩道橋から

土手長町歩道橋から (再掲)昨年撮影

(再掲)昨年撮影 向かい側土手長町通りから

向かい側土手長町通りから う~ん

う~ん

拡大

拡大 土手長町通りから

土手長町通りから