秋田市と秋田中央交通による、地域連携Suicaである交通系ICカード「AkiCA」は、3月26日の利用開始から3か月経過した。

※AkiCAはSuicaをベースにしているので、AkiCAをSuicaとして使うことが可能。反対に、PASMOなどSuicaが使える場所で使えるICカードやモバイルSuicaは、すべて秋田のバスで利用可能。ただし、3%のポイントが付くのはAkiCAのみ。

※秋田駅周辺のJR東日本の鉄道利用にSuicaが使えるのは、2023年春からの予定。

利用開始1週間後の状況をアップしたが、その後も大差はないと感じる。

IC定期券と、高齢者用「シニアアキカ」が未導入であることもあり、AkiCAでバスに乗る人は、4月よりは若干増えたけれど、2~3割程度か(時間帯や路線による差も大きそう)。

6月下旬、とある高等教育機関の最寄りバス停から、その学生らしき人が6人乗ってきたことがあった。そのうち4人はIC乗車で、少なくとも3人はスマホをタッチしていた。若い人には、3%といえどもポイント(交通ポイントと称する)が付くAkiCAよりも、モバイルSuicaのほうが好まれるようだ。

【7月1日追記・車内でのチャージは、利用開始当初に、降車時に残高が不足してチャージした人に1度遭遇したのみ。】

秋田では、乗客も乗務員も初めて(磁気式バスカードはなかった)のキャッシュレス決済だけに、機器不具合や操作間違いによるトラブルを危惧していた。実際にはそうした場面に遭遇しておらず、順調なようだ。【7月1日補足・これまでならたまにあった、車内放送の操作を忘れたり遅れたりして、整理券(ICに記録される乗車バス停情報)や運賃表示機(IC引き去り額)がズレて正しくない場面には、遭遇していない。】強いて挙げれば↓

秋田市中心市街地循環バス・ぐるるで、乗車時にタッチしなかった客が、降車時のタッチで乗車記録なしのエラーが出た(これは仕組み上当然)。そんな時は、手入力で100円引き去ればいいはずで、運転士もその操作をしたようだが、2度ほどやってもうまくできず、結局現金で支払ったケースがあった。

あとは、乗車時のタッチで「ピー」のエラー音が鳴って、再度タッチした人は何度か見た。おそらく、いずれもスマホをタッチした時。微妙な位置のズレやスマホケースのせいで、通信が不充分だったのだろうか。

僕は、買物回数券を発売終了前に数冊買いだめした。「買物回数券が使える曜日・時間帯で、190円以上の運賃の時は、なくなるまで回数券で支払う」というマイルールを定め、それ以外はAkiCAを使うことにした。

そして、この春は、いつもよりバスに乗る機会が多かった。特に初乗り170円区間。だから、比較的順調にポイントが貯まった。

以前も指摘したように、AkiCAのポイント残高は、どうすれば分かるのか明らかになっていない(おそらくバス営業所・案内所のみ)。

また、中央交通のことだからと言っては失礼だが、設定や機器操作の誤りで、間違った運賃が差し引かれる可能性が否定できない。そこで、表計算ソフトに、利用区間や差し引かれたはずの運賃を入力し、付与されたはずのポイント額を計算して累計させ、記録することにした。

もう1点、明示されていなかったのが、秋田市中心市街地循環バス・ぐるるが、ポイント付与の対象になるのか。さらに、ぐるるでポイントが使われる(充当される)のかという疑問もある。

結果としては、ぐるるでは、付与もされないし、充当もされない。

つまり、ぐるるでは、あえてAkiCAを使うメリットはなく、その他ICカードでも、モバイルSuicaでも変わらない。※秋田空港リムジンバスも同様の扱いだと思われる。

そんなこんなで使い始めてから2か月。

間違いがなければ、5780円分乗車して170ポイントが貯まったはず。170円区間を乗車して、ついにポイントが充当されるであろう時が来た。

降車時にタッチすると、いつもと同じく「ピピッ」と「ピンポーン」。

運賃箱のディスプレイ最下段の狭い白い帯に、小さなオレンジ色の文字で「交通ポイント使用」みたいなのが表示された。そっけない(仰々しく音が鳴ったりするのも恥ずかしいけど)。

やっとこさ貯まったポイントが使われたことを、知らずに使われてしまう人が多そう。

JR東日本の近距離券売機で利用履歴を見ると、

残額のみで支払い額が出ないので分かりづらい

残額のみで支払い額が出ないので分かりづらい

「2」がポイント充当分。下の3と残額が変わっていないので、計算通り充当されたのが分かる。

スマホアプリ「みるCa」では「- \0」

スマホアプリ「みるCa」では「- \0」

↑4月以降、みるCaのアップデートはされていないので、いまだに秋田中央交通の事業者名は表示されず「3-090E」。

最近は、バスに乗る機会が元に戻った。次にポイントが充当されるのは、いつになるやら…【次は2022年9月下旬に、その次は2023年2月下旬、2023年6月上旬、2023年8月下旬、2023年11月上旬、(この間入院)、2024年3月下旬、2024年6月上旬、2024年8月下旬、2024年11月下旬、2025年3月上旬に達成。】

そろそろ、2022年度中開始という定期券や、2022年秋開始という高齢者用シニアアキカの説明が出てもいい頃ではないだろうか。

特に、中央交通でなく市が発行者となり、しかもIC乗車のみならず電子マネーにさえ不慣れな人が多いであろう高齢者用は、どういう手順でカードを渡すのか、どうやって使いかたを周知するのか。少々心配。

※シニアアキカについては、7月7日に動き出した。10月開始。後日改めて。

※IC定期は、2023年始の車内掲示では「諸般の事情」により導入を延期し、2023年度上半期を予定しているとのこと。【2023年4月25日追記・IC定期券は2023年5月1日発売開始、5月13日利用開始となった。】

【7月20日追記・秋田朝日放送の7月20日報道より】

AkiCAを宣伝するラッピング広告バスが、7月19日頃から走り始めている。秋田営業所と臨海営業所1台ずつ。AABは「開業100周年の記念と「AkiCA」のPRのため」と報道。

最近の発売状況と利用状況も伝えてくれている。

「「AkiCA」は、19日時点でおよそ6700枚販売されました。想定より好調だといい、「Suica」などの他のICカードを含む利用率は先月全体の5割以上を占めました。」

5割ってのは思ったより多い。高齢者コインバス利用者も含めた、総乗客数に対して半分ってことなのですよね? それともコインバスを除いた、正規運賃利用者のうち半分? 後者だったらそのくらい行ってるかも。

【8月31日追記・8月31日付 秋田魁新報 秋田市地域面よりラッピングバスについて】

前と後ろの「虹と街並みのイラスト」は、中央交通営業部社員(41)とその息子(4)のデザイン。「年度内は運行する見込み。」

【9月30日追記・9月30日付 秋田魁新報秋田市地域面より半年経過後の状況】

「発行枚数は9月25日時点で約7750枚。」

Suica等も含めたIC決済のほうが「現金での支払いより多いという。」

「大規模な通信障害などが発生した際は、利用できなくなるおそれもあり、同社(注・中央交通)は「非常時の対策を検討していく必要がある」としている。」

【10月10日追記】シニアアキカは、予定より発送が遅れている9月末時点で、1万枚あまりが発送済みとのこと。一般向けより高齢者向けのほうが圧倒的に多く使われることになりそう。

(以上追記)

※AkiCAに関する続きは小ネタ2つ。

ついでにJR東日本の鉄道の回数券について。

区間を指定し、11回分を10回分の運賃で発売し、3か月間有効の普通回数券(回数券についての参考記事)が、2022年9月30日で発売終了することが発表されている。

Suicaで乗車すれば、JRE POINTを還元する「リピートポイントサービス」があって、回数券の代替ということなのだろうが、対象期間など回数券と異なる点もある。

いずれにしても、秋田など北東北の県庁所在地周辺では、Suicaが導入される2023年春までは正規料金で乗るしかないし、導入予定のない区間ではどうしようもないことになる。

公共交通機関の経営が厳しいのは分かるけれど、乗客も厳しくなる。

※AkiCAはSuicaをベースにしているので、AkiCAをSuicaとして使うことが可能。反対に、PASMOなどSuicaが使える場所で使えるICカードやモバイルSuicaは、すべて秋田のバスで利用可能。ただし、3%のポイントが付くのはAkiCAのみ。

※秋田駅周辺のJR東日本の鉄道利用にSuicaが使えるのは、2023年春からの予定。

利用開始1週間後の状況をアップしたが、その後も大差はないと感じる。

IC定期券と、高齢者用「シニアアキカ」が未導入であることもあり、AkiCAでバスに乗る人は、4月よりは若干増えたけれど、2~3割程度か(時間帯や路線による差も大きそう)。

6月下旬、とある高等教育機関の最寄りバス停から、その学生らしき人が6人乗ってきたことがあった。そのうち4人はIC乗車で、少なくとも3人はスマホをタッチしていた。若い人には、3%といえどもポイント(交通ポイントと称する)が付くAkiCAよりも、モバイルSuicaのほうが好まれるようだ。

【7月1日追記・車内でのチャージは、利用開始当初に、降車時に残高が不足してチャージした人に1度遭遇したのみ。】

秋田では、乗客も乗務員も初めて(磁気式バスカードはなかった)のキャッシュレス決済だけに、機器不具合や操作間違いによるトラブルを危惧していた。実際にはそうした場面に遭遇しておらず、順調なようだ。【7月1日補足・これまでならたまにあった、車内放送の操作を忘れたり遅れたりして、整理券(ICに記録される乗車バス停情報)や運賃表示機(IC引き去り額)がズレて正しくない場面には、遭遇していない。】強いて挙げれば↓

秋田市中心市街地循環バス・ぐるるで、乗車時にタッチしなかった客が、降車時のタッチで乗車記録なしのエラーが出た(これは仕組み上当然)。そんな時は、手入力で100円引き去ればいいはずで、運転士もその操作をしたようだが、2度ほどやってもうまくできず、結局現金で支払ったケースがあった。

あとは、乗車時のタッチで「ピー」のエラー音が鳴って、再度タッチした人は何度か見た。おそらく、いずれもスマホをタッチした時。微妙な位置のズレやスマホケースのせいで、通信が不充分だったのだろうか。

僕は、買物回数券を発売終了前に数冊買いだめした。「買物回数券が使える曜日・時間帯で、190円以上の運賃の時は、なくなるまで回数券で支払う」というマイルールを定め、それ以外はAkiCAを使うことにした。

そして、この春は、いつもよりバスに乗る機会が多かった。特に初乗り170円区間。だから、比較的順調にポイントが貯まった。

以前も指摘したように、AkiCAのポイント残高は、どうすれば分かるのか明らかになっていない(おそらくバス営業所・案内所のみ)。

また、中央交通のことだからと言っては失礼だが、設定や機器操作の誤りで、間違った運賃が差し引かれる可能性が否定できない。そこで、表計算ソフトに、利用区間や差し引かれたはずの運賃を入力し、付与されたはずのポイント額を計算して累計させ、記録することにした。

もう1点、明示されていなかったのが、秋田市中心市街地循環バス・ぐるるが、ポイント付与の対象になるのか。さらに、ぐるるでポイントが使われる(充当される)のかという疑問もある。

結果としては、ぐるるでは、付与もされないし、充当もされない。

つまり、ぐるるでは、あえてAkiCAを使うメリットはなく、その他ICカードでも、モバイルSuicaでも変わらない。※秋田空港リムジンバスも同様の扱いだと思われる。

そんなこんなで使い始めてから2か月。

間違いがなければ、5780円分乗車して170ポイントが貯まったはず。170円区間を乗車して、ついにポイントが充当されるであろう時が来た。

降車時にタッチすると、いつもと同じく「ピピッ」と「ピンポーン」。

運賃箱のディスプレイ最下段の狭い白い帯に、小さなオレンジ色の文字で「交通ポイント使用」みたいなのが表示された。そっけない(仰々しく音が鳴ったりするのも恥ずかしいけど)。

やっとこさ貯まったポイントが使われたことを、知らずに使われてしまう人が多そう。

JR東日本の近距離券売機で利用履歴を見ると、

残額のみで支払い額が出ないので分かりづらい

残額のみで支払い額が出ないので分かりづらい「2」がポイント充当分。下の3と残額が変わっていないので、計算通り充当されたのが分かる。

スマホアプリ「みるCa」では「- \0」

スマホアプリ「みるCa」では「- \0」↑4月以降、みるCaのアップデートはされていないので、いまだに秋田中央交通の事業者名は表示されず「3-090E」。

最近は、バスに乗る機会が元に戻った。次にポイントが充当されるのは、いつになるやら…【次は2022年9月下旬に、その次は2023年2月下旬、2023年6月上旬、2023年8月下旬、2023年11月上旬、(この間入院)、2024年3月下旬、2024年6月上旬、2024年8月下旬、2024年11月下旬、2025年3月上旬に達成。】

そろそろ、2022年度中開始という定期券や、2022年秋開始という高齢者用シニアアキカの説明が出てもいい頃ではないだろうか。

特に、中央交通でなく市が発行者となり、しかもIC乗車のみならず電子マネーにさえ不慣れな人が多いであろう高齢者用は、どういう手順でカードを渡すのか、どうやって使いかたを周知するのか。少々心配。

※シニアアキカについては、7月7日に動き出した。10月開始。後日改めて。

※IC定期は、2023年始の車内掲示では「諸般の事情」により導入を延期し、2023年度上半期を予定しているとのこと。【2023年4月25日追記・IC定期券は2023年5月1日発売開始、5月13日利用開始となった。】

【7月20日追記・秋田朝日放送の7月20日報道より】

AkiCAを宣伝するラッピング広告バスが、7月19日頃から走り始めている。秋田営業所と臨海営業所1台ずつ。AABは「開業100周年の記念と「AkiCA」のPRのため」と報道。

最近の発売状況と利用状況も伝えてくれている。

「「AkiCA」は、19日時点でおよそ6700枚販売されました。想定より好調だといい、「Suica」などの他のICカードを含む利用率は先月全体の5割以上を占めました。」

5割ってのは思ったより多い。高齢者コインバス利用者も含めた、総乗客数に対して半分ってことなのですよね? それともコインバスを除いた、正規運賃利用者のうち半分? 後者だったらそのくらい行ってるかも。

【8月31日追記・8月31日付 秋田魁新報 秋田市地域面よりラッピングバスについて】

前と後ろの「虹と街並みのイラスト」は、中央交通営業部社員(41)とその息子(4)のデザイン。「年度内は運行する見込み。」

【9月30日追記・9月30日付 秋田魁新報秋田市地域面より半年経過後の状況】

「発行枚数は9月25日時点で約7750枚。」

Suica等も含めたIC決済のほうが「現金での支払いより多いという。」

「大規模な通信障害などが発生した際は、利用できなくなるおそれもあり、同社(注・中央交通)は「非常時の対策を検討していく必要がある」としている。」

【10月10日追記】シニアアキカは、予定より発送が遅れている9月末時点で、1万枚あまりが発送済みとのこと。一般向けより高齢者向けのほうが圧倒的に多く使われることになりそう。

(以上追記)

※AkiCAに関する続きは小ネタ2つ。

ついでにJR東日本の鉄道の回数券について。

区間を指定し、11回分を10回分の運賃で発売し、3か月間有効の普通回数券(回数券についての参考記事)が、2022年9月30日で発売終了することが発表されている。

Suicaで乗車すれば、JRE POINTを還元する「リピートポイントサービス」があって、回数券の代替ということなのだろうが、対象期間など回数券と異なる点もある。

いずれにしても、秋田など北東北の県庁所在地周辺では、Suicaが導入される2023年春までは正規料金で乗るしかないし、導入予定のない区間ではどうしようもないことになる。

公共交通機関の経営が厳しいのは分かるけれど、乗客も厳しくなる。

(

( 左奥に下り、右手前に上り。左が天徳寺の山

左奥に下り、右手前に上り。左が天徳寺の山 上り北東向き

上り北東向き 上り南西向き

上り南西向き 下りは水路のほとり

下りは水路のほとり 上り

上り 下りも支柱塗装。2つあった時刻表枠を1つ撤去

下りも支柱塗装。2つあった時刻表枠を1つ撤去 「金足農高入口」が透けている

「金足農高入口」が透けている 左手前が下り、右奥・秋田泉郵便局の前が上り

左手前が下り、右奥・秋田泉郵便局の前が上り 下り北向き

下り北向き 下り南向き

下り南向き 上り北向き

上り北向き 上り南向き

上り南向き 交換後

交換後 上りは台座塗装なし、支柱もそのまま

上りは台座塗装なし、支柱もそのまま 下りは台座とサビサビ支柱に塗装。2つあった時刻表枠を1つ撤去

下りは台座とサビサビ支柱に塗装。2つあった時刻表枠を1つ撤去 右側の塀際に…

右側の塀際に… 反対側から

反対側から なんじゃこりゃ?

なんじゃこりゃ? LED付き三角コーンに土のう

LED付き三角コーンに土のう

冒頭とは別個体。赤の色味も違うかな

冒頭とは別個体。赤の色味も違うかな

(再掲)

(再掲) (再掲)当時はこんなに本数があり、逆向きの「手形回り」もあった

(再掲)当時はこんなに本数があり、逆向きの「手形回り」もあった 両側とも交換

両側とも交換 なぜ2度に分けた?

なぜ2度に分けた? 秋高行き・大回り線側!!

秋高行き・大回り線側!! 御所野行き側

御所野行き側 臨時バス停だった側もきれいに

臨時バス停だった側もきれいに

上の写真を調整

上の写真を調整

(再掲)2021年春

(再掲)2021年春 広小路東側のポケットパーク。ここにもサツキ

広小路東側のポケットパーク。ここにもサツキ 「住吉町」

「住吉町」 交換前上り。南向き

交換前上り。南向き 交換前下り。南向き。透明シールに細かいヒビ

交換前下り。南向き。透明シールに細かいヒビ 北向き。透明シールの劣化は少ない

北向き。透明シールの劣化は少ない (

( (再掲)背後の電柱が同じようなので、その交換直前らしき姿

(再掲)背後の電柱が同じようなので、その交換直前らしき姿 上り

上り 下り

下り 2002年7月撮影の上りバスロケ

2002年7月撮影の上りバスロケ 秋田駅行きが点灯

秋田駅行きが点灯 交換前下り

交換前下り 交換後。例によって4文字だと文字の扁平さが際立つ

交換後。例によって4文字だと文字の扁平さが際立つ 交換前。赤い部分の青三角は反射シール

交換前。赤い部分の青三角は反射シール 交換後

交換後 2021年9月撮影

2021年9月撮影 (再掲)ローマ字は「OGIDEN」、「おうぎでん」

(再掲)ローマ字は「OGIDEN」、「おうぎでん」 交換後

交換後 「OGIDEN」を踏襲

「OGIDEN」を踏襲 (再掲)Googleマップ航空写真に加筆

(再掲)Googleマップ航空写真に加筆 (再掲)南西角を堀対岸から

(再掲)南西角を堀対岸から 南東入口は階段

南東入口は階段 佐竹小路に面した北西角。手前の赤い路面を右へ入る

佐竹小路に面した北西角。手前の赤い路面を右へ入る 2018年8月。和洋高校(奥の建物が県民会館)だった当時のほぼ同じアングル

2018年8月。和洋高校(奥の建物が県民会館)だった当時のほぼ同じアングル 「遊歩道は9時から20時までご利用できます」「眺望テラスを経由して施設を一周することができます」

「遊歩道は9時から20時までご利用できます」「眺望テラスを経由して施設を一周することができます」 禁断の風景へ

禁断の風景へ 狭くなった

狭くなった 振り返って北方向。奥左の古い高い建物は秋田なまはげ農業協同組合

振り返って北方向。奥左の古い高い建物は秋田なまはげ農業協同組合 切り株?

切り株? この程度。高い建物は秋田中央警察署

この程度。高い建物は秋田中央警察署 南西角のイチョウ

南西角のイチョウ

秋田キャッスルホテル、木内、協働社跡のマンション

秋田キャッスルホテル、木内、協働社跡のマンション すぐに長い階段

すぐに長い階段 右奥の丘は千秋公園

右奥の丘は千秋公園 2階から遊歩道西辺

2階から遊歩道西辺 2階から広小路・エリアなかいち方向

2階から広小路・エリアなかいち方向 ミルハス本体南西角

ミルハス本体南西角 階段2つで下りる

階段2つで下りる 地下道の上から。左が線路、背後が泉外旭川駅方向

地下道の上から。左が線路、背後が泉外旭川駅方向 (再掲)1年前

(再掲)1年前 撤去されたが、これも跡くっきり(線路側も同じ)

撤去されたが、これも跡くっきり(線路側も同じ)

右がミルハス。前後方向が中土橋通り。奥が広小路、背後が千秋公園、左が元平野政吉美術館だった秋田市文化創造館

右がミルハス。前後方向が中土橋通り。奥が広小路、背後が千秋公園、左が元平野政吉美術館だった秋田市文化創造館 車寄せに入り、正面玄関前を通過

車寄せに入り、正面玄関前を通過 「バス」表示部分で停車

「バス」表示部分で停車 中土橋側から

中土橋側から 横断歩道の手前左が図書館

横断歩道の手前左が図書館

一瞬だけ佐竹小路へ出る

一瞬だけ佐竹小路へ出る 右折して中土橋通りへ戻る

右折して中土橋通りへ戻る

ポールはなさそうだけど

ポールはなさそうだけど 「ぐるる ミルハス前」

「ぐるる ミルハス前」

(再掲)

(再掲) 南側から

南側から 北側から。背後が平和公園・天徳寺地下道

北側から。背後が平和公園・天徳寺地下道 2015年8月。北側から

2015年8月。北側から ストリートビューより

ストリートビューより ストリートビューの画像の明るさを調整

ストリートビューの画像の明るさを調整 周辺地図が掲出

周辺地図が掲出 交換後の下り。2021年11月撮影

交換後の下り。2021年11月撮影 右向かいに解体前の建物と元バスロケが

右向かいに解体前の建物と元バスロケが 上り側

上り側 ちょっと違う

ちょっと違う

(再掲)頭でっかちタイプの台座

(再掲)頭でっかちタイプの台座

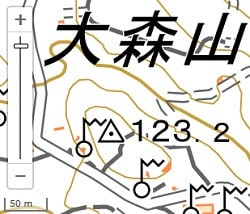

地理院地図より

地理院地図より