秋田県能代市、JR奥羽本線・東能代駅周辺の話題を1回だけ。

東能代駅前から南へまっすぐ伸びる秋田県道150号は、535メートル先で国道7号に突き当たる。

信号機周辺などに設置される「主要地点」案内標識、いわゆる「交差点名」看板は、秋田市内の国道以外の交差点ではやる気がない(管理が行き届かなかったり、そもそも設置されない無名交差点が多い)。※主要地点標識は、警察ではなく道路管理者の管轄。

能代でも同じようで、県道150号(と市道)の「東能代駅前」交差点は、判読困難な手書き標識が1方向にだけあって、無名交差点化しそうな気配。突き当たりの「東能代駅入口」交差点は、国土交通省管轄だけに英語入りの立派な標識がある。

その東能代駅入口を左折して東へ進むと、小規模ながらも名前がある交差点が連続する。さすが国道。3つ分進んでみる。

最初は、まだ電球式信号機が設置される、

「一本木」交差点

「一本木」交差点

大字がない、能代市字一本木という地名。東能代駅入口交差点を中心とした一帯で、交差点が東端。

以降進むと、字宮ノ前、鰄渕字一本柳と短距離で地名が変わるが、交差点はなし。一本柳には国土交通省東北地方整備局 能代河川国道事務所がある。

鰄渕字古屋布になって、次の交差点。

「古屋布」

「古屋布」

読みは「ふるやしき」と難読。※大字の鰄渕も難読ですが、後述。

初めて知ったが、秋田県内には「屋布」または「○屋布」と書いて「やしき」と読む地名が複数あるそうだ。

引き続き鰄渕字古屋布。すぐ次の交差点があり、ここが本題。

北側の県道64号(起点)と南側の国道7号の自動車専用バイパスである琴丘能代道路=秋田自動車道の無料区間の入口が交わる。バイパス方向はしばらくは歩行者も通行でき、その先が能代東インターチェンジ。角には、2021年にできたイオンタウン能代がある。

そんな交差点の名は、

「かいらげふち」

「かいらげふち」

ここまで読みを示さなかった「鰄渕」である。大字の名を、ひらがなで名乗る交差点ということになる。

「鰄渕(鰄淵)」は「かいらげぶち」と濁るのかと思っていたが、「ふち」が正式なようだ。

三種町にも鰄渕がある(こちらは「かいらぎふち」とすることもあるらしい)そうだが、由来はよく分からない。「鰄」は漢字としては「サメ類の背の中央部分の皮」の意味。

交差点名の表記について。

地名としてはあくまでも漢字なのに、標識をひらがな表記にしてしまったのは、地名に対する冒涜のように思えなくもないが、よそから来た人の読みやすさを考慮すれば、(ローマ字表記があったとしても)そのほうが親切ではあろう。

だったら、秋田市の「八橋鯲沼町」だって「八橋どじょう沼町」「やばせ どじょうぬま町」にしてもいい。難しいところ。

国道沿いは田んぼとロードサイド店舗だが、線路との間は古くからの集落。そこには「国土交通省かいらげふち宿舎」があるので、それにならった表記にしたのかも。

さらに、地名や表記よりも不思議と言えるのが、標識の仕様。

緑地に白文字、ヒラギノ角ゴシック体(「ふ」のデザインからユニバーサルデザイン書体ではない)という、高速道路の標識スタイル。

能代東ICは2006年供用開始。高速道路の標識にヒラギノ角ゴが採用されたのは2010年。ということで、交差点ができてから4年以上経ってから設置された標識と考えられる。それ以前はどうだったのだろう。Googleマップストリートビューでは2012年9月までさかのぼれるが、一部電球式信号機が設置され、標識は今と同じ緑になっている。

一般道でも、インターチェンジの予告などでは、緑の標識が設置されることはあり、それは意味というか理屈は分かる。だけど、これは「この場所」を示す標識であり、ここは高速道路ではないのだから、緑にしてしまうのはおかしい。

この区間の高速道は、東日本高速道路ではなく国交省が管轄しているそうなのだが、気を遣いすぎたのか。

さらに、仮にここが高速道路だとしても、主要地点標識としてこの仕様のものは定められていないと思う。

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)

国交省が例示する緑の「富士川」は著名地点のほう。主要地点との違いが(少なくとも素人には)あいまいだけど、かいらげふちは主要地点だと思う。

ほかのインターチェンジ近くの交差点はどうなっているか、ストリートビューで軽く調べた。

「秋田道八竜I.C.入口」、能代南IC「浅内」、二ツ井白神IC「切石入口」、大館北IC「釈迦内」は、かいらげふちと同タイプ。

青森県では「八戸北I.C入口」も緑地白文字で、書体はヒラギノ角ゴ以前の日本道路公団標準文字。

一方、「大曲IC入口」、昭和男鹿半島IC「高速入口」、大館能代空港IC「空港入口交差点(という交差点)」は、一般的な白地青ナールの標識。

緑標識になる法則があるのか、個々・都度の判断なのか、よく分からない。

交差点から先が自動車専用道路であることを強調するために、あえて違う標識にしたのか。だったら、どのインターでも緑にするべきだし、最寄りが無名交差点である秋田北IC、秋田中央ICなどはなくていいのかということになる。

ネットでは、珍しい道路標識、あるいは交差点名があれば、その道の愛好家もしくは気付いた一般人が取り上げて投稿していることが多い。しかし、一般道の高速仕様交差点名について言及したものは見つけられなかった。ついでに、珍名・かな表記である「かいらげふち」の言及も少ない。

疑問に感じる人が少ないということなんだろうか。

ちなみに、石川県ではかつて、青地に白文字(手書き)の交差点名表示があったという。つまり、かいらげふちなどの青版であり、一般的な交差点名表示の反転版である。国道8号線の旧道に多かったらしく、金沢市中心部「香林坊」も2014~2015年まではそれだった。

東能代駅前から南へまっすぐ伸びる秋田県道150号は、535メートル先で国道7号に突き当たる。

信号機周辺などに設置される「主要地点」案内標識、いわゆる「交差点名」看板は、秋田市内の国道以外の交差点ではやる気がない(管理が行き届かなかったり、そもそも設置されない無名交差点が多い)。※主要地点標識は、警察ではなく道路管理者の管轄。

能代でも同じようで、県道150号(と市道)の「東能代駅前」交差点は、判読困難な手書き標識が1方向にだけあって、無名交差点化しそうな気配。突き当たりの「東能代駅入口」交差点は、国土交通省管轄だけに英語入りの立派な標識がある。

その東能代駅入口を左折して東へ進むと、小規模ながらも名前がある交差点が連続する。さすが国道。3つ分進んでみる。

最初は、まだ電球式信号機が設置される、

「一本木」交差点

「一本木」交差点大字がない、能代市字一本木という地名。東能代駅入口交差点を中心とした一帯で、交差点が東端。

以降進むと、字宮ノ前、鰄渕字一本柳と短距離で地名が変わるが、交差点はなし。一本柳には国土交通省東北地方整備局 能代河川国道事務所がある。

鰄渕字古屋布になって、次の交差点。

「古屋布」

「古屋布」読みは「ふるやしき」と難読。※大字の鰄渕も難読ですが、後述。

初めて知ったが、秋田県内には「屋布」または「○屋布」と書いて「やしき」と読む地名が複数あるそうだ。

引き続き鰄渕字古屋布。すぐ次の交差点があり、ここが本題。

北側の県道64号(起点)と南側の国道7号の自動車専用バイパスである琴丘能代道路=秋田自動車道の無料区間の入口が交わる。バイパス方向はしばらくは歩行者も通行でき、その先が能代東インターチェンジ。角には、2021年にできたイオンタウン能代がある。

そんな交差点の名は、

「かいらげふち」

「かいらげふち」ここまで読みを示さなかった「鰄渕」である。大字の名を、ひらがなで名乗る交差点ということになる。

「鰄渕(鰄淵)」は「かいらげぶち」と濁るのかと思っていたが、「ふち」が正式なようだ。

三種町にも鰄渕がある(こちらは「かいらぎふち」とすることもあるらしい)そうだが、由来はよく分からない。「鰄」は漢字としては「サメ類の背の中央部分の皮」の意味。

交差点名の表記について。

地名としてはあくまでも漢字なのに、標識をひらがな表記にしてしまったのは、地名に対する冒涜のように思えなくもないが、よそから来た人の読みやすさを考慮すれば、(ローマ字表記があったとしても)そのほうが親切ではあろう。

だったら、秋田市の「八橋鯲沼町」だって「八橋どじょう沼町」「やばせ どじょうぬま町」にしてもいい。難しいところ。

国道沿いは田んぼとロードサイド店舗だが、線路との間は古くからの集落。そこには「国土交通省かいらげふち宿舎」があるので、それにならった表記にしたのかも。

さらに、地名や表記よりも不思議と言えるのが、標識の仕様。

緑地に白文字、ヒラギノ角ゴシック体(「ふ」のデザインからユニバーサルデザイン書体ではない)という、高速道路の標識スタイル。

能代東ICは2006年供用開始。高速道路の標識にヒラギノ角ゴが採用されたのは2010年。ということで、交差点ができてから4年以上経ってから設置された標識と考えられる。それ以前はどうだったのだろう。Googleマップストリートビューでは2012年9月までさかのぼれるが、一部電球式信号機が設置され、標識は今と同じ緑になっている。

一般道でも、インターチェンジの予告などでは、緑の標識が設置されることはあり、それは意味というか理屈は分かる。だけど、これは「この場所」を示す標識であり、ここは高速道路ではないのだから、緑にしてしまうのはおかしい。

この区間の高速道は、東日本高速道路ではなく国交省が管轄しているそうなのだが、気を遣いすぎたのか。

さらに、仮にここが高速道路だとしても、主要地点標識としてこの仕様のものは定められていないと思う。

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)国交省が例示する緑の「富士川」は著名地点のほう。主要地点との違いが(少なくとも素人には)あいまいだけど、かいらげふちは主要地点だと思う。

ほかのインターチェンジ近くの交差点はどうなっているか、ストリートビューで軽く調べた。

「秋田道八竜I.C.入口」、能代南IC「浅内」、二ツ井白神IC「切石入口」、大館北IC「釈迦内」は、かいらげふちと同タイプ。

青森県では「八戸北I.C入口」も緑地白文字で、書体はヒラギノ角ゴ以前の日本道路公団標準文字。

一方、「大曲IC入口」、昭和男鹿半島IC「高速入口」、大館能代空港IC「空港入口交差点(という交差点)」は、一般的な白地青ナールの標識。

緑標識になる法則があるのか、個々・都度の判断なのか、よく分からない。

交差点から先が自動車専用道路であることを強調するために、あえて違う標識にしたのか。だったら、どのインターでも緑にするべきだし、最寄りが無名交差点である秋田北IC、秋田中央ICなどはなくていいのかということになる。

ネットでは、珍しい道路標識、あるいは交差点名があれば、その道の愛好家もしくは気付いた一般人が取り上げて投稿していることが多い。しかし、一般道の高速仕様交差点名について言及したものは見つけられなかった。ついでに、珍名・かな表記である「かいらげふち」の言及も少ない。

疑問に感じる人が少ないということなんだろうか。

ちなみに、石川県ではかつて、青地に白文字(手書き)の交差点名表示があったという。つまり、かいらげふちなどの青版であり、一般的な交差点名表示の反転版である。国道8号線の旧道に多かったらしく、金沢市中心部「香林坊」も2014~2015年まではそれだった。

レモネード風味(無果汁)

レモネード風味(無果汁) 見た目は「つがる」と何ら変わりなし。「356」は福島駅からの距離を示す356キロポスト

見た目は「つがる」と何ら変わりなし。「356」は福島駅からの距離を示す356キロポスト 東能代駅改札口上の発車標

東能代駅改札口上の発車標 「次の停車駅は、終点 秋田です」

「次の停車駅は、終点 秋田です」 「特急「つがる」」

「特急「つがる」」

八郎潟手前。森山はうっすら積雪

八郎潟手前。森山はうっすら積雪 羽後飯塚手前。男鹿半島・寒風山も白い

羽後飯塚手前。男鹿半島・寒風山も白い ガラガラのままそれなりの速度で

ガラガラのままそれなりの速度で ホームページにも掲載される「商品のご案内」より

ホームページにも掲載される「商品のご案内」より 「おなじみの四角いボトルから」「持ちやすい丸型ボトルに」

「おなじみの四角いボトルから」「持ちやすい丸型ボトルに」 2025年4月賞味期限

2025年4月賞味期限 120thのほうがブルドッグの表情が柔らかい

120thのほうがブルドッグの表情が柔らかい キャップには点字で「ソース」と「上から押して閉めてください。」

キャップには点字で「ソース」と「上から押して閉めてください。」 フタを外す

フタを外す

五丁目橋交差点。北行き車線が封鎖(封鎖区間内の車は工事関係車両)

五丁目橋交差点。北行き車線が封鎖(封鎖区間内の車は工事関係車両) 四丁目橋たもとの歩道(信号機は作動しています)

四丁目橋たもとの歩道(信号機は作動しています) 五丁目橋から上流方向

五丁目橋から上流方向

(再掲)被災直後

(再掲)被災直後 1月下旬

1月下旬 2月初め。県道歩道から。歩道の先が削られて落ち込んでいる

2月初め。県道歩道から。歩道の先が削られて落ち込んでいる 2月中旬

2月中旬 グレーの物体が積み上げられた

グレーの物体が積み上げられた 拡大

拡大 増水

増水

2月下旬。うっすら積雪

2月下旬。うっすら積雪

高知名物! ぼうしパン 342kcal 税込み270円

高知名物! ぼうしパン 342kcal 税込み270円

底。袋には脱酸素剤入り

底。袋には脱酸素剤入り

断面

断面 小竹の笹だんごパン 195kcal 300円

小竹の笹だんごパン 195kcal 300円 袋の裏面はパンダの後ろ姿

袋の裏面はパンダの後ろ姿 こちらはこじんまり

こちらはこじんまり 断面

断面 空港リムジンバス・県内高速バス専用車両の1台

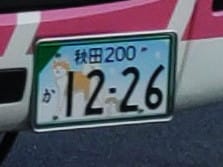

空港リムジンバス・県内高速バス専用車両の1台 ナンバープレートが!

ナンバープレートが!

後ろも

後ろも 中央交通に最近来た路線車

中央交通に最近来た路線車 (再掲)従来の表示位置

(再掲)従来の表示位置