秋田駅の北西すぐ、千秋公園の向かいに、秋田県関係の医療・研究機関が固まって存在する。

元は「秋田県立中央病院」があって、それを秋田大学医学部附属病院とした時期もあったそうだが、再び秋田県に戻ったという流れのようだ。

ここ数十年、多くの市民の感覚として、ここにあるのは「脳研」こと「秋田県立脳血管研究センター」と「秋田県成人病医療センター」であろう。

2つの機関は、敷地の北側に棟続きで存在して、中に入ったことがない人には区別しづらい。

敷地内(というか実際には隣接地?)には、他の機関もあるのだが、それらすべてをまとめて「脳研(の場所)」と言ったほうが、少なくとも秋田市民には通りがいいだろう。

だけど、今はもう、「秋田県成人病医療センター」も「秋田県立脳血管研究センター」も、存在しません。

両者の歴史から。

脳研は1968(昭和43)年、成人病医療センターは1984(昭和59)年にそれぞれ開設。

最後の段階では、東側の脳研の建物が1983年築、西側の道路に面した成人病医療センターの建物が1968年築とのことなので、成人病医療センター開設時に、建物を交換したと考えられる。

余談だが、1983年築の脳研の建物の外壁は、色合いが異なる茶系統の細かいタイルをランダムに並べたもの。ほぼ同時期に建てられたと思われる、秋田空港や平安閣(現在は変更。変更前)の外壁とそっくり。

さらにこの隣・敷地の北端には2008年まで「県立衛生看護学院」があった(横手市へ移転)。その建物は解体され、今は脳研の駐車場などになっている。

(再掲)看護学院解体直後。左奥が脳研、手前が成人病医療センターのそれぞれ裏面

(再掲)看護学院解体直後。左奥が脳研、手前が成人病医療センターのそれぞれ裏面

成人病医療センターは、同名の一般財団法人の運営だったようだが、脳研は2009年に秋田県直営から「地方独立行政法人秋田県立病院機構」運営となった。

そして、2015年3月で成人病医療センターが解散。建物と循環器部門は脳研へ引き継いだが、解雇される職員もいて、問題になったことがあった。※建物は脳研→成人病医療センター→再び脳研と変遷したことになろう。

その後、正面の駐車場や車寄せだった辺りに、新しい病棟を建設し「急性期脳心血管病診療棟」として2019年3月から運用開始。

旧成人病医療センターの建物は解体、脳研の既存の建物は「回復期診療棟」に。

今年2月北側から。旧成人病医療センターは解体の足場が組まれつつある。その右奥の壁のようなのが新棟

今年2月北側から。旧成人病医療センターは解体の足場が組まれつつある。その右奥の壁のようなのが新棟

それと同時に、施設名が脳研から「秋田県立循環器・脳脊髄センター」に。

新棟前の表示。フォントはモリサワ「新丸ゴ」か

新棟前の表示。フォントはモリサワ「新丸ゴ」か

運営者名から続けると「地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立循環器・脳脊髄センター」で、絶対に覚えられない。もう「脳研」と略すこともできない。漢字も難しい。

報道されたものの「循環器・脳脊髄センター」と言われてもピンとこない市民・県民も多いはず。何をやる場所なのか、どこにあるのか、元脳研であることも、病院であることさえ分からないと思う。

研究機関・医療機関であるから、一般向けにネーミングにひと工夫を、というわけにもいかないのだろうけど、うまい略称を向こうから提示してもらうとか、できないでしょうかね。あと病棟の名前も素人には覚えられない。患者や家族にもそれで通すのだろうか? 「東棟」「西棟」とか言い換えるのか。

旧成人病医療センターが解体されておらず、外構整備もまだのようで、循環器・脳脊髄センターの外観はよく分からない。新棟の外壁は茶(肌色?)とグレーの縦縞。

写真も悪天候の中撮影したので、写りが悪いです。

正面側。奥の白いのが解体中の成人病医療センター【4月1日補足】屋根がある部分が救急搬入口

正面側。奥の白いのが解体中の成人病医療センター【4月1日補足】屋根がある部分が救急搬入口

成人病医療センターの建物は、道路ギリギリに建っていた。新棟は、それよりは敷地内を車が通れる分くらい引っこんでいるが、窓が少なく平らな壁のせいもあるのか、通行人としては圧迫感がある。

っていうか、手形陸橋から続くこの通り、車線増設の計画があったのでは?

だとすれば、将来的にはまた道路ギリギリになるのだろうか。

その前の道路には、こっちですよという、案内看板が設置されている。これは道路管理者でなく、各施設が設置するようだ(ここはどっちみち県でしょうけど)。

両方向に1枚ずつ、矢印の向きが違う以外は同じもの。

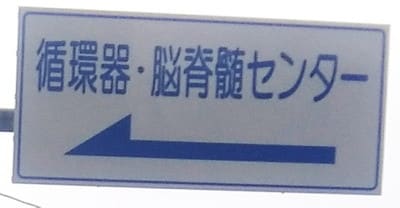

以前の看板

以前の看板

4年前になくなった成人病医療センターがまだ残っていたのだった。

このフォント、バスの行き先表示(方向幕)にかつて使われていた、モリサワの「見出丸ゴシック体MBD10」ではないだろうか。全体的な雰囲気と「ン」「タ」など共通点がある。※古い案内標識にも、モリサワの丸ゴシック体っぽい文字のものがあった。

脳研が改称されて2週間ほどすると、

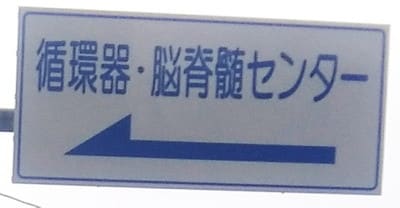

看板も更新(上とは反対側の看板なので矢印が逆向き)

看板も更新(上とは反対側の看板なので矢印が逆向き)

以前の看板にならったのだろうが、「秋田県立」もなく、今どき英語表記もないのが、やっつけ仕事的なような。【6日追記】看板の板のサイズが小さくもなっていて、ケチっていそう。※英語表記についてはこちら。

このフォントは、縦に圧縮されていることもあって分からない。

昔の案内標識で多用されていた、写研「ナール」のようにも見えるが、ナールはデジタル化されていない。今も出力できるもんだろうか。建物前の看板の新丸ゴではないし、ナールの代用で多用されるスーラでもない。

【4月1日追記】新聞に1日付の県立病院機構の人事異動が掲載された。おそらく100人前後が載っていて、一部、秋田県庁との人事交流がある(それは県の異動として発表済み?)が、大部分が機構内(中でも同じ施設内が多い)での所属変更や昇任で、見せられてもあまり意味がない気もする。

その名簿は、大きく4つのセクションに区分されている。「役員」、「循環器・脳脊髄センター」、「リハビリテーション・精神医療センター」(大仙市協和)、そして「本部事務局・脳研事務部」。

県立病院機構の本部は循環器・脳脊髄センターと同じ場所にある。

「脳研事務部」ってのは何だ? 脳研時代の残務整理をしているのか、それとも「循環器・脳脊髄センター事務部」の意味で「脳研事務部」としているのか(としたら改称の意味なし)、変更忘れか。

【10月4日追記】10月4日付秋田魁新報総合面「県議会記者席」欄に「「脳研」略称にお墨付き」が掲載。

3日開催の県議会総括審査でのちょっとしたやり取りを取り上げる欄で、議員が知事に「循環器・脳脊髄センターというのは言いづらい。別の呼び名はどういうものが考えられるか」と尋ねた知事の答弁。

「私も脳研と言っている」、その場でいろいろ悩んだ末「「脳研でもいいじゃないか」と結論付けた。」。質問した議員は「「だったら変える必要なかったのでは」と苦笑した。」。とのこと。

この名称変更により、病院と直接関係なくても迷う人とか、説明に苦労する人が多少なりとも出ているというのに、その名称変更を行った側のトップが「脳研でもいいじゃないか」はないんじゃないでしょうか…がっくり。

※「成人病医療センター研究室」なるものについて。

元は「秋田県立中央病院」があって、それを秋田大学医学部附属病院とした時期もあったそうだが、再び秋田県に戻ったという流れのようだ。

ここ数十年、多くの市民の感覚として、ここにあるのは「脳研」こと「秋田県立脳血管研究センター」と「秋田県成人病医療センター」であろう。

2つの機関は、敷地の北側に棟続きで存在して、中に入ったことがない人には区別しづらい。

敷地内(というか実際には隣接地?)には、他の機関もあるのだが、それらすべてをまとめて「脳研(の場所)」と言ったほうが、少なくとも秋田市民には通りがいいだろう。

だけど、今はもう、「秋田県成人病医療センター」も「秋田県立脳血管研究センター」も、存在しません。

両者の歴史から。

脳研は1968(昭和43)年、成人病医療センターは1984(昭和59)年にそれぞれ開設。

最後の段階では、東側の脳研の建物が1983年築、西側の道路に面した成人病医療センターの建物が1968年築とのことなので、成人病医療センター開設時に、建物を交換したと考えられる。

余談だが、1983年築の脳研の建物の外壁は、色合いが異なる茶系統の細かいタイルをランダムに並べたもの。ほぼ同時期に建てられたと思われる、秋田空港や平安閣(現在は変更。変更前)の外壁とそっくり。

さらにこの隣・敷地の北端には2008年まで「県立衛生看護学院」があった(横手市へ移転)。その建物は解体され、今は脳研の駐車場などになっている。

(再掲)看護学院解体直後。左奥が脳研、手前が成人病医療センターのそれぞれ裏面

(再掲)看護学院解体直後。左奥が脳研、手前が成人病医療センターのそれぞれ裏面成人病医療センターは、同名の一般財団法人の運営だったようだが、脳研は2009年に秋田県直営から「地方独立行政法人秋田県立病院機構」運営となった。

そして、2015年3月で成人病医療センターが解散。建物と循環器部門は脳研へ引き継いだが、解雇される職員もいて、問題になったことがあった。※建物は脳研→成人病医療センター→再び脳研と変遷したことになろう。

その後、正面の駐車場や車寄せだった辺りに、新しい病棟を建設し「急性期脳心血管病診療棟」として2019年3月から運用開始。

旧成人病医療センターの建物は解体、脳研の既存の建物は「回復期診療棟」に。

今年2月北側から。旧成人病医療センターは解体の足場が組まれつつある。その右奥の壁のようなのが新棟

今年2月北側から。旧成人病医療センターは解体の足場が組まれつつある。その右奥の壁のようなのが新棟それと同時に、施設名が脳研から「秋田県立循環器・脳脊髄センター」に。

新棟前の表示。フォントはモリサワ「新丸ゴ」か

新棟前の表示。フォントはモリサワ「新丸ゴ」か運営者名から続けると「地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立循環器・脳脊髄センター」で、絶対に覚えられない。もう「脳研」と略すこともできない。漢字も難しい。

報道されたものの「循環器・脳脊髄センター」と言われてもピンとこない市民・県民も多いはず。何をやる場所なのか、どこにあるのか、元脳研であることも、病院であることさえ分からないと思う。

研究機関・医療機関であるから、一般向けにネーミングにひと工夫を、というわけにもいかないのだろうけど、うまい略称を向こうから提示してもらうとか、できないでしょうかね。あと病棟の名前も素人には覚えられない。患者や家族にもそれで通すのだろうか? 「東棟」「西棟」とか言い換えるのか。

旧成人病医療センターが解体されておらず、外構整備もまだのようで、循環器・脳脊髄センターの外観はよく分からない。新棟の外壁は茶(肌色?)とグレーの縦縞。

写真も悪天候の中撮影したので、写りが悪いです。

正面側。奥の白いのが解体中の成人病医療センター【4月1日補足】屋根がある部分が救急搬入口

正面側。奥の白いのが解体中の成人病医療センター【4月1日補足】屋根がある部分が救急搬入口成人病医療センターの建物は、道路ギリギリに建っていた。新棟は、それよりは敷地内を車が通れる分くらい引っこんでいるが、窓が少なく平らな壁のせいもあるのか、通行人としては圧迫感がある。

っていうか、手形陸橋から続くこの通り、車線増設の計画があったのでは?

だとすれば、将来的にはまた道路ギリギリになるのだろうか。

その前の道路には、こっちですよという、案内看板が設置されている。これは道路管理者でなく、各施設が設置するようだ(ここはどっちみち県でしょうけど)。

両方向に1枚ずつ、矢印の向きが違う以外は同じもの。

以前の看板

以前の看板4年前になくなった成人病医療センターがまだ残っていたのだった。

このフォント、バスの行き先表示(方向幕)にかつて使われていた、モリサワの「見出丸ゴシック体MBD10」ではないだろうか。全体的な雰囲気と「ン」「タ」など共通点がある。※古い案内標識にも、モリサワの丸ゴシック体っぽい文字のものがあった。

脳研が改称されて2週間ほどすると、

看板も更新(上とは反対側の看板なので矢印が逆向き)

看板も更新(上とは反対側の看板なので矢印が逆向き)以前の看板にならったのだろうが、「秋田県立」もなく、今どき英語表記もないのが、やっつけ仕事的なような。【6日追記】看板の板のサイズが小さくもなっていて、ケチっていそう。※英語表記についてはこちら。

このフォントは、縦に圧縮されていることもあって分からない。

昔の案内標識で多用されていた、写研「ナール」のようにも見えるが、ナールはデジタル化されていない。今も出力できるもんだろうか。建物前の看板の新丸ゴではないし、ナールの代用で多用されるスーラでもない。

【4月1日追記】新聞に1日付の県立病院機構の人事異動が掲載された。おそらく100人前後が載っていて、一部、秋田県庁との人事交流がある(それは県の異動として発表済み?)が、大部分が機構内(中でも同じ施設内が多い)での所属変更や昇任で、見せられてもあまり意味がない気もする。

その名簿は、大きく4つのセクションに区分されている。「役員」、「循環器・脳脊髄センター」、「リハビリテーション・精神医療センター」(大仙市協和)、そして「本部事務局・脳研事務部」。

県立病院機構の本部は循環器・脳脊髄センターと同じ場所にある。

「脳研事務部」ってのは何だ? 脳研時代の残務整理をしているのか、それとも「循環器・脳脊髄センター事務部」の意味で「脳研事務部」としているのか(としたら改称の意味なし)、変更忘れか。

【10月4日追記】10月4日付秋田魁新報総合面「県議会記者席」欄に「「脳研」略称にお墨付き」が掲載。

3日開催の県議会総括審査でのちょっとしたやり取りを取り上げる欄で、議員が知事に「循環器・脳脊髄センターというのは言いづらい。別の呼び名はどういうものが考えられるか」と尋ねた知事の答弁。

「私も脳研と言っている」、その場でいろいろ悩んだ末「「脳研でもいいじゃないか」と結論付けた。」。質問した議員は「「だったら変える必要なかったのでは」と苦笑した。」。とのこと。

この名称変更により、病院と直接関係なくても迷う人とか、説明に苦労する人が多少なりとも出ているというのに、その名称変更を行った側のトップが「脳研でもいいじゃないか」はないんじゃないでしょうか…がっくり。

※「成人病医療センター研究室」なるものについて。

青森県産もち米100%使用 よもぎ切りもち

青森県産もち米100%使用 よもぎ切りもち 開封

開封 餅だから焼いてみた

餅だから焼いてみた 工藤の和菓子 粉付きだんご 4コ入 321円

工藤の和菓子 粉付きだんご 4コ入 321円 白いのと草餅が2個ずつ

白いのと草餅が2個ずつ (再掲)市営バス時代の福祉団地行き

(再掲)市営バス時代の福祉団地行き (再掲)市営バス時代の交通局発旭野団地行き

(再掲)市営バス時代の交通局発旭野団地行き その店舗出入り口

その店舗出入り口 「手形支店/手形北支店」

「手形支店/手形北支店」 逆光ですが営業していた頃

逆光ですが営業していた頃 平成三十年八月付「ごあいさつ」

平成三十年八月付「ごあいさつ」 今週いっぱいで移転する北都銀行広面支店

今週いっぱいで移転する北都銀行広面支店 Googleの検索結果の一部

Googleの検索結果の一部 建物は「手形支店」だが、大きな文字で「手形北支店」

建物は「手形支店」だが、大きな文字で「手形北支店」 トラックに積まれた大きな板

トラックに積まれた大きな板 右のカーブミラーと比較してください

右のカーブミラーと比較してください 秋田北高校前の坂の途中

秋田北高校前の坂の途中 千秋矢留町。道路は消えても、裏の土や芝には雪が残る

千秋矢留町。道路は消えても、裏の土や芝には雪が残る 手形山の斜面にある公園前

手形山の斜面にある公園前 隣は手形山幼稚園

隣は手形山幼稚園 手前は赤白の柵、左側は学校、右側は住宅用地。その間に水路

手前は赤白の柵、左側は学校、右側は住宅用地。その間に水路 足を滑らせたら水路に転落

足を滑らせたら水路に転落 地理院地図に加筆。黒が廃止区間。水色がバス停移動

地理院地図に加筆。黒が廃止区間。水色がバス停移動 向かいが回転地・手前が西潟敷方向。ポールが1本、仮設トイレがある

向かいが回転地・手前が西潟敷方向。ポールが1本、仮設トイレがある 西潟敷からコミセンへ左折する駅行きバス

西潟敷からコミセンへ左折する駅行きバス 上り西潟敷。奥右に回転地がある

上り西潟敷。奥右に回転地がある (再掲)工事途中だけどこの店

(再掲)工事途中だけどこの店 3月15日更新のNHKニュースサイトより

3月15日更新のNHKニュースサイトより

最後かもしれないスジャータのアイスクリーム 120ml 8%税込み290円

最後かもしれないスジャータのアイスクリーム 120ml 8%税込み290円

思っていたよりも黄色っぽくなくて白い

思っていたよりも黄色っぽくなくて白い (再掲)2018年7月

(再掲)2018年7月 2018年12月下旬

2018年12月下旬 3月上旬。きれいになった

3月上旬。きれいになった まだ残ってる!

まだ残ってる! ついにコーンとバーがなくなった!

ついにコーンとバーがなくなった!

STOPなし

STOPなし 松の木が…

松の木が… (再掲)

(再掲) 「空気弁」「水」「水道局」

「空気弁」「水」「水道局」

このフタは?

このフタは? 2018年8月

2018年8月 2019年2月

2019年2月 8月。校舎裏側。右がすぐ丘のふもと

8月。校舎裏側。右がすぐ丘のふもと 奥が体育館

奥が体育館 2012年11月撮影Googleストリートビューより

2012年11月撮影Googleストリートビューより Googleマップ航空写真より。左下が体育館

Googleマップ航空写真より。左下が体育館 外観は完成か?

外観は完成か? ちょっとだけ見える

ちょっとだけ見える 再び裏側から

再び裏側から イオンスーパーセンターのチラシ

イオンスーパーセンターのチラシ マックスバリュ東北のチラシ

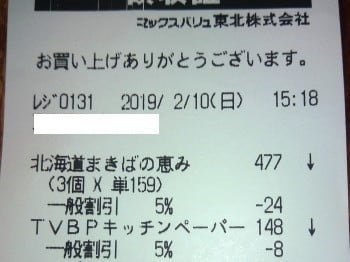

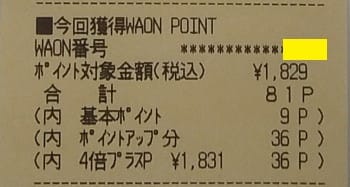

マックスバリュ東北のチラシ マックスバリュ東北の2月10日のレシート

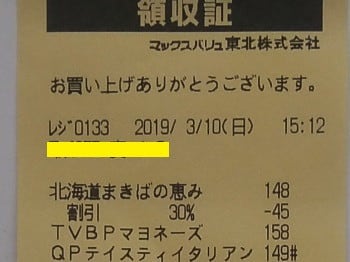

マックスバリュ東北の2月10日のレシート マックスバリュ東北の3月10日のレシート。30%引きは見切り品の値引き

マックスバリュ東北の3月10日のレシート。30%引きは見切り品の値引き マックスバリュ東北の3月10日のレシート

マックスバリュ東北の3月10日のレシート 今は人もまばらな里宮の社殿

今は人もまばらな里宮の社殿 小さな鳥居と賽銭箱

小さな鳥居と賽銭箱 ピカピカ

ピカピカ 「秋田市交通局職員有志一同」

「秋田市交通局職員有志一同」 上流方向。右奥に太平山。今回は左側の話題

上流方向。右奥に太平山。今回は左側の話題 市道側。左が川で、対岸の家々の奥にある大きいのが北高

市道側。左が川で、対岸の家々の奥にある大きいのが北高 堤防から。奥の白いガードレールは上の写真で写っているもの

堤防から。奥の白いガードレールは上の写真で写っているもの 市道側から。対岸の家並みの奥に千秋公園の北の丸

市道側から。対岸の家並みの奥に千秋公園の北の丸 市道から

市道から Googleマップ航空写真に加筆。左上の赤い線が深い横穴

Googleマップ航空写真に加筆。左上の赤い線が深い横穴 地理院地図より。左上の赤い★が穴の場所。地形図上では穴の存在は示されていない

地理院地図より。左上の赤い★が穴の場所。地形図上では穴の存在は示されていない 再び堤防から

再び堤防から