南都七大寺の一つ大安寺(注)は9日、法要で使う錦幡(にしきばん)を新調し、京都市中京区で報道関係者に披露した。

正倉院の宝物などを基に、奈良時代にも使われていた華やかな錦幡を再現した。

錦幡は中国から伝わり、仏や説法の場を飾る荘厳具の一つで、境内に立てた竿の先やお堂の柱に掛けられる。

来年が平城京遷都1300年と、大安寺で暮らしたインド僧・菩提僊那(ぼだいせんな)の1250年大遠忌の年であることを記念して新調した。

完成した錦幡は高さ約3・4m、幅約45cm。正倉院に残る錦幡の形を再現、大安寺の楊柳観音立像と広目天王像の首飾りなどを参考に、唐花文(からはなもん)や暈繝錦(うんげんにしき)の文様を龍村美術織物(中京区)が1年がかりで織り上げた。来年4月の法要から掲げる。

(注)大安寺は聖徳太子が建立し、平城京遷都で現在地へ移った。

[参考:京都新聞、毎日新聞]

過去のニュース・情報

■龍村美術織物・錦幡関係製作履歴

1976 薬師寺金堂落慶に際し、錦幡「鴛鴦」「鳳凰」を制作

1981 薬師寺西塔落慶に際し、錦幡「四神文」を制作

2003 薬師寺大講堂落慶に際し須弥壇「大錦幡」・議論台「小錦幡」を制作

[参考:株式会社 龍村美術織物HP]

写真は、高島屋で展示された龍村美術織物製作「犀連珠円文錦」 2007.9.21撮影

■ 2007.9.18 正倉院「犀連珠円文錦(さいれんじゅえんもんにしき)」を復元

西陣織の老舗、龍村美術織物(京都市中京区)は18日、遣唐使が持ち帰ったとみられる奈良・正倉院宝物の織物「犀連珠文錦」を復元し上京区の事務所で報道陣に公開した。

犀連珠文錦は7世紀後半の唐で制作されたとみられる。これまでの研究で、線書きの図柄の復元はあるが、全体像は不明だった。正倉院にはその断片が残されており、公開されている写真など資料をもとに断片を張り合わせ、可能な限り忠実に復元した。

同社初代龍村平蔵が、昭和13年に復元した「四騎獅子狩文錦」(法隆寺蔵、国宝)を参考に、失われた文様や色彩を推定した。

錦は幅1.76m、長さ2.23mの綾織。図柄は、大きな円の内側を小さな円が縁取る「連珠」と呼ばれる文様の1つで、中央には花樹、その下に翼と角を持つ霊獣・犀、獅子がそれぞれ対で配され、西域で発掘されたペルシア錦に見られる様式という。

同社は伝統的な織物技術の保存、研究のために赤、白、緑など6色の糸を使って3年がかりで制作。オリジナルの染料調査などが進めば、さらに元に近い色合いで復元できる可能性があるという。

東京都の日本橋高島屋(注)で19~24日、京都市の京都高島屋で26~10月2日、一般公開される。

(注)日本橋高島屋8F催し物会場・四代目龍村平蔵襲名記念「織の世界展」にて展示

[参考:京都新聞、読売新聞、産経新聞]

正倉院の宝物などを基に、奈良時代にも使われていた華やかな錦幡を再現した。

錦幡は中国から伝わり、仏や説法の場を飾る荘厳具の一つで、境内に立てた竿の先やお堂の柱に掛けられる。

来年が平城京遷都1300年と、大安寺で暮らしたインド僧・菩提僊那(ぼだいせんな)の1250年大遠忌の年であることを記念して新調した。

完成した錦幡は高さ約3・4m、幅約45cm。正倉院に残る錦幡の形を再現、大安寺の楊柳観音立像と広目天王像の首飾りなどを参考に、唐花文(からはなもん)や暈繝錦(うんげんにしき)の文様を龍村美術織物(中京区)が1年がかりで織り上げた。来年4月の法要から掲げる。

(注)大安寺は聖徳太子が建立し、平城京遷都で現在地へ移った。

[参考:京都新聞、毎日新聞]

過去のニュース・情報

■龍村美術織物・錦幡関係製作履歴

1976 薬師寺金堂落慶に際し、錦幡「鴛鴦」「鳳凰」を制作

1981 薬師寺西塔落慶に際し、錦幡「四神文」を制作

2003 薬師寺大講堂落慶に際し須弥壇「大錦幡」・議論台「小錦幡」を制作

[参考:株式会社 龍村美術織物HP]

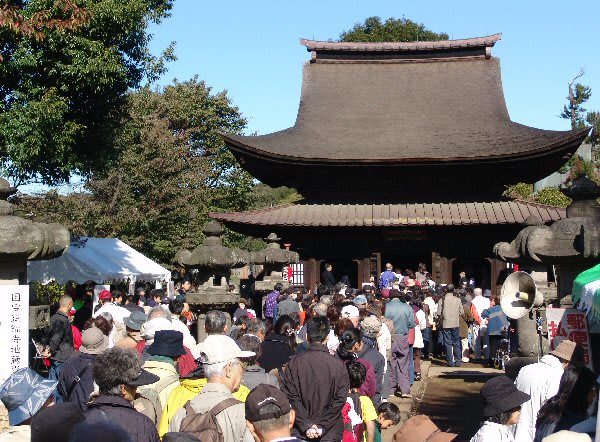

写真は、高島屋で展示された龍村美術織物製作「犀連珠円文錦」 2007.9.21撮影

■ 2007.9.18 正倉院「犀連珠円文錦(さいれんじゅえんもんにしき)」を復元

西陣織の老舗、龍村美術織物(京都市中京区)は18日、遣唐使が持ち帰ったとみられる奈良・正倉院宝物の織物「犀連珠文錦」を復元し上京区の事務所で報道陣に公開した。

犀連珠文錦は7世紀後半の唐で制作されたとみられる。これまでの研究で、線書きの図柄の復元はあるが、全体像は不明だった。正倉院にはその断片が残されており、公開されている写真など資料をもとに断片を張り合わせ、可能な限り忠実に復元した。

同社初代龍村平蔵が、昭和13年に復元した「四騎獅子狩文錦」(法隆寺蔵、国宝)を参考に、失われた文様や色彩を推定した。

錦は幅1.76m、長さ2.23mの綾織。図柄は、大きな円の内側を小さな円が縁取る「連珠」と呼ばれる文様の1つで、中央には花樹、その下に翼と角を持つ霊獣・犀、獅子がそれぞれ対で配され、西域で発掘されたペルシア錦に見られる様式という。

同社は伝統的な織物技術の保存、研究のために赤、白、緑など6色の糸を使って3年がかりで制作。オリジナルの染料調査などが進めば、さらに元に近い色合いで復元できる可能性があるという。

東京都の日本橋高島屋(注)で19~24日、京都市の京都高島屋で26~10月2日、一般公開される。

(注)日本橋高島屋8F催し物会場・四代目龍村平蔵襲名記念「織の世界展」にて展示

[参考:京都新聞、読売新聞、産経新聞]