10月23日(日)、曇り。

曇っていますが、少し青空もあるようです。

昨日は大橋宗桂ゆかりのもう一つの寺、本法寺にも行ってきました。

場所は、御所の北西。

京都のど真ん中、堀川通りに面した東側、町名も「本法寺前」。

日蓮宗の大きなお寺です。

墓地は寺の奥まったところ。

入ったところに無縁墓石が集められており、その左端に駒形墓石が一つ。

傍に生えている木の枝と手前の墓石が少し邪魔になっていますが、駒形なので近づけばそれと分かります。

高さは、5~60センチ。

正面に「南無妙法蓮華経 玉浄院宗桂日龍」、脇に「寛永十一年三月」とあります。

寛永11年は、初代宗桂没年の1634年。

最初にここ本法寺に葬られて、後に、霊光寺に分墓されたのでしょう。

本法寺には大橋家の墓がもう一つ笠付きのものがあるようですが、見つけられませんでした。

大橋家3代目以降の墓は、東京や関東地方に有ります。

江戸に移り住んだことで、京都とはだんだん縁が薄くなったのでしょう。

こんな話を、30日に「京都と将棋駒」の中で話そうと思っています。

ーーーー

霊光寺の駒型墓の裏側の写真を忘れていましたので、アップしておきます。

「桂馬」が大橋宗桂、「歩兵」が天野宗歩。

。

。

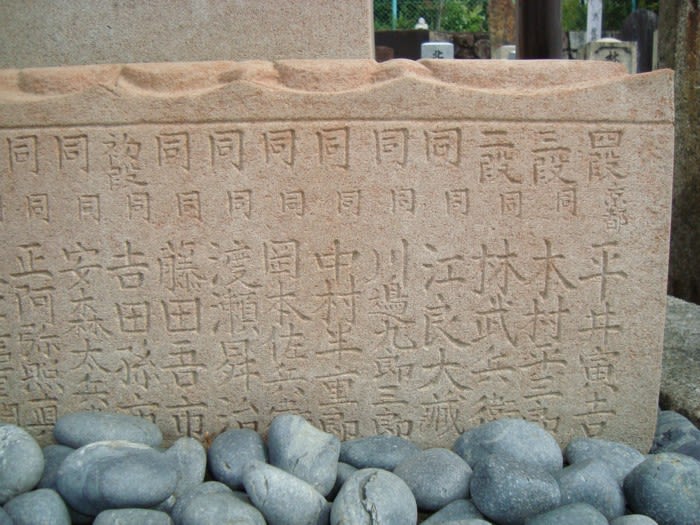

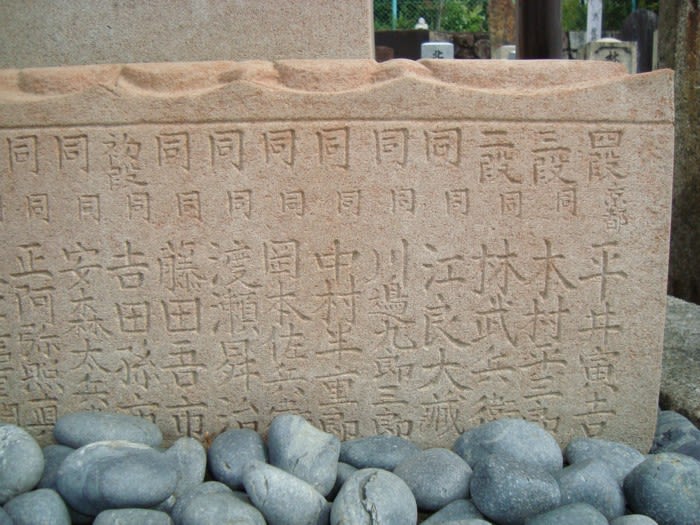

天野宗歩の墓石基盤には、京都ばかりでなく四国や岡山あたりの将棋指しが発起人として刻まれています。

曇っていますが、少し青空もあるようです。

昨日は大橋宗桂ゆかりのもう一つの寺、本法寺にも行ってきました。

場所は、御所の北西。

京都のど真ん中、堀川通りに面した東側、町名も「本法寺前」。

日蓮宗の大きなお寺です。

墓地は寺の奥まったところ。

入ったところに無縁墓石が集められており、その左端に駒形墓石が一つ。

傍に生えている木の枝と手前の墓石が少し邪魔になっていますが、駒形なので近づけばそれと分かります。

高さは、5~60センチ。

正面に「南無妙法蓮華経 玉浄院宗桂日龍」、脇に「寛永十一年三月」とあります。

寛永11年は、初代宗桂没年の1634年。

最初にここ本法寺に葬られて、後に、霊光寺に分墓されたのでしょう。

本法寺には大橋家の墓がもう一つ笠付きのものがあるようですが、見つけられませんでした。

大橋家3代目以降の墓は、東京や関東地方に有ります。

江戸に移り住んだことで、京都とはだんだん縁が薄くなったのでしょう。

こんな話を、30日に「京都と将棋駒」の中で話そうと思っています。

ーーーー

霊光寺の駒型墓の裏側の写真を忘れていましたので、アップしておきます。

「桂馬」が大橋宗桂、「歩兵」が天野宗歩。

。

。天野宗歩の墓石基盤には、京都ばかりでなく四国や岡山あたりの将棋指しが発起人として刻まれています。

10月22日(土)、雨。

先日も触れたタイでの大洪水。

その洪水で、初めて知ったのは日本系の企業の多さ。

個々企業の経営のためとはいえ、永年、日本経済が立ち直らなかった理由が分かりました。

人件費の高い日本を見限って出ていった企業が大半なんでしょう。

親会社、関連会社が移れば、一緒についていかなければならなかった会社もあるでしょう。

その他、周りの東南アジアや中国を含めると、何千・何万社が雪崩を売って海外へ。

進出と言うより、日本から逃亡するが如くのように心に映ります。

どこかが狂ってしまった日本の経済と政治。

次世代のためにも、皆で真剣に考えなければなりません。

ーーーー

今日か明日。

今日は雨なので、明日かもしれませんが、京都の「本法寺」と「霊光寺」を訪ねます。

「百聞は一見に然ず」。

実際に見ておきたいとの思いです。

ーーーー

午前中、雨も暫くは降らないので、昼過ぎにかけて京都に行くことにしました。

先ずは、深草の「霊光寺」までは1時間。

JR丹波橋の少し北。

それを右手に折れて山手に差し掛かるところに、霊光寺は有りました。

霊光寺の山門。

境内にあった「高野川・花園橋」の石標。

将棋とは全く関係がありませんが、大きく立派なものです。

大橋宗桂の墓碑。

幅は1メートル余り、高さは2メートルを超えるの大きさ。

正面に「南無妙法蓮華経」。

左下に「玉浄院宗桂日龍」の法名。

裏は「桂馬」。

隣は、天野宗歩の墓碑。

嘉永年間の建立。

裏側に「歩兵」。

御住職の奥様の話では、「近頃はお参りに来る人は、ほとんど有りませんね」。

屋根が有るのは、柔らかな墓石なので、雨で風化するのを防いでいるためとのことです。

先日も触れたタイでの大洪水。

その洪水で、初めて知ったのは日本系の企業の多さ。

個々企業の経営のためとはいえ、永年、日本経済が立ち直らなかった理由が分かりました。

人件費の高い日本を見限って出ていった企業が大半なんでしょう。

親会社、関連会社が移れば、一緒についていかなければならなかった会社もあるでしょう。

その他、周りの東南アジアや中国を含めると、何千・何万社が雪崩を売って海外へ。

進出と言うより、日本から逃亡するが如くのように心に映ります。

どこかが狂ってしまった日本の経済と政治。

次世代のためにも、皆で真剣に考えなければなりません。

ーーーー

今日か明日。

今日は雨なので、明日かもしれませんが、京都の「本法寺」と「霊光寺」を訪ねます。

「百聞は一見に然ず」。

実際に見ておきたいとの思いです。

ーーーー

午前中、雨も暫くは降らないので、昼過ぎにかけて京都に行くことにしました。

先ずは、深草の「霊光寺」までは1時間。

JR丹波橋の少し北。

それを右手に折れて山手に差し掛かるところに、霊光寺は有りました。

霊光寺の山門。

境内にあった「高野川・花園橋」の石標。

将棋とは全く関係がありませんが、大きく立派なものです。

大橋宗桂の墓碑。

幅は1メートル余り、高さは2メートルを超えるの大きさ。

正面に「南無妙法蓮華経」。

左下に「玉浄院宗桂日龍」の法名。

裏は「桂馬」。

隣は、天野宗歩の墓碑。

嘉永年間の建立。

裏側に「歩兵」。

御住職の奥様の話では、「近頃はお参りに来る人は、ほとんど有りませんね」。

屋根が有るのは、柔らかな墓石なので、雨で風化するのを防いでいるためとのことです。

10月21日(金)、曇り。

早いものです。

今週も世間で言う週末が巡ってきました。

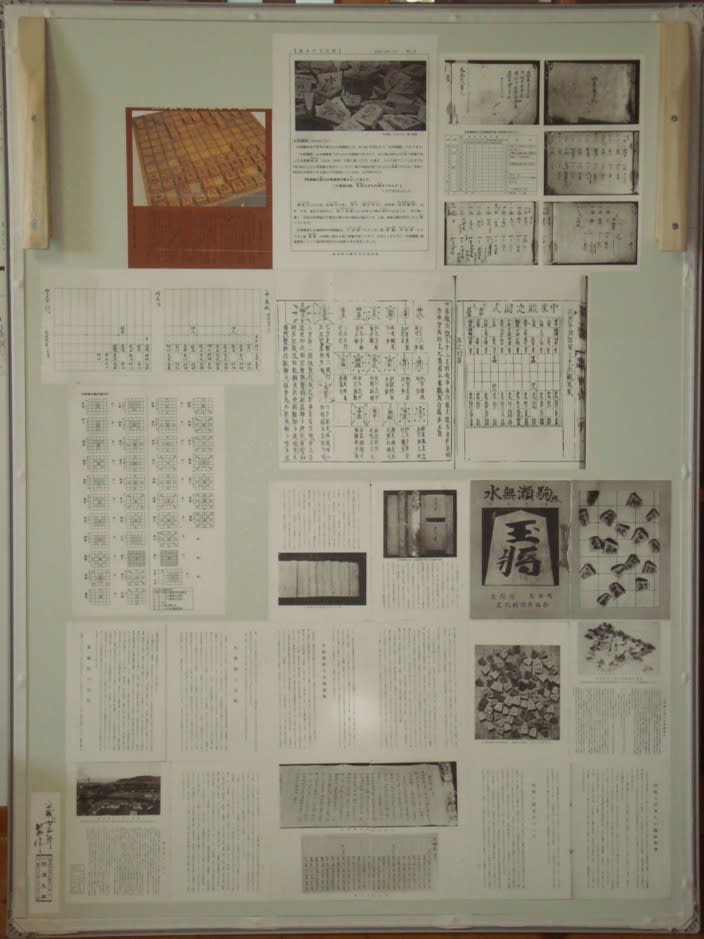

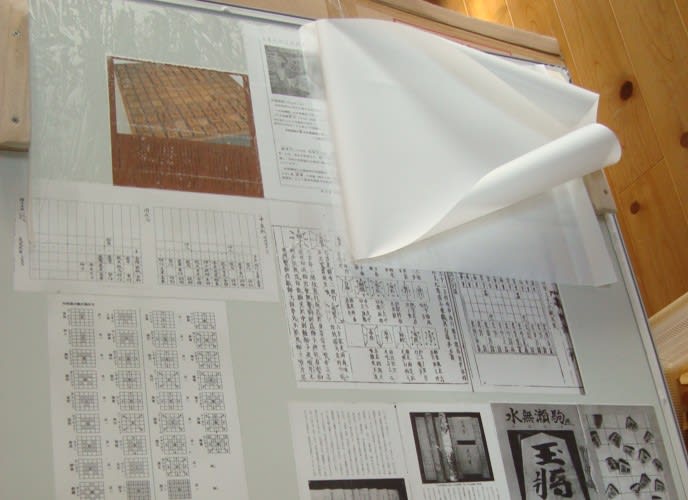

中将棋大盤。予定の日数を大幅にオーバーしてしまいましたがいよいよ終末近し、週明けには出来上がる予定です。

裏側に貼りつけた資料コピーは、8種類。

「象戯図」(天正18年、水無瀬兼成筆)、冊子「水無瀬駒」(昭和35年、島本町発行)、「将棊馬日記」(慶長年間、水無瀬家)、

「和漢三才図会」(江戸時代、寺島孝晏著)、「中将棋駒の行方一覧」(宮居正芳編)、「水無瀬兼成の年代と種類別制作数一覧」、

熊本県・本妙寺に残る「中将棋駒と盤」(近代将棋・掲載ページ)など。

これで、水無瀬駒と中将棋に関する大凡が分かるようにしてあります。

ーーーー

昨日から、中断していた本来の駒づくりを再開。

この間、ご迷惑だった方もい居らっしゃるので、何だかホッとし、懐かしい思いです。

早いものです。

今週も世間で言う週末が巡ってきました。

中将棋大盤。予定の日数を大幅にオーバーしてしまいましたがいよいよ終末近し、週明けには出来上がる予定です。

裏側に貼りつけた資料コピーは、8種類。

「象戯図」(天正18年、水無瀬兼成筆)、冊子「水無瀬駒」(昭和35年、島本町発行)、「将棊馬日記」(慶長年間、水無瀬家)、

「和漢三才図会」(江戸時代、寺島孝晏著)、「中将棋駒の行方一覧」(宮居正芳編)、「水無瀬兼成の年代と種類別制作数一覧」、

熊本県・本妙寺に残る「中将棋駒と盤」(近代将棋・掲載ページ)など。

これで、水無瀬駒と中将棋に関する大凡が分かるようにしてあります。

ーーーー

昨日から、中断していた本来の駒づくりを再開。

この間、ご迷惑だった方もい居らっしゃるので、何だかホッとし、懐かしい思いです。

中将棋大盤。

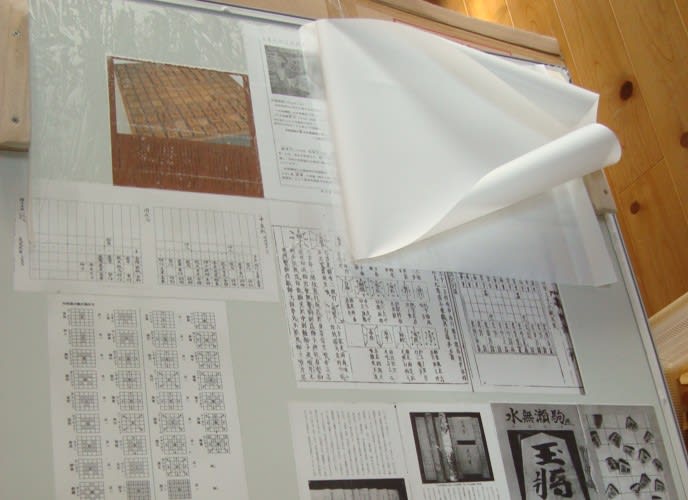

今日は、残っていた行き先表示を駒に入れたほか、大盤裏側の余白に、水無瀬駒の中将棋資料を貼り付けました。

貼りつけた資料が汚れたり剥がれたりしないように、ラッピングシートをオーバーレイ。

気泡や皺が入らないようにしながら、それに、やり直しができません。

この慣れない作業が、一番難しかった。

と言うことで、作業途中の映像を追加しておきます。

今日は、残っていた行き先表示を駒に入れたほか、大盤裏側の余白に、水無瀬駒の中将棋資料を貼り付けました。

貼りつけた資料が汚れたり剥がれたりしないように、ラッピングシートをオーバーレイ。

気泡や皺が入らないようにしながら、それに、やり直しができません。

この慣れない作業が、一番難しかった。

と言うことで、作業途中の映像を追加しておきます。

10月20日(杢)、晴れ。

夏場より1時間以上遅くなった日の出。

未だ太陽は拝めませんが、晴れているようです。

しかし、週末のお天気は下り模様とか。

久しぶりに予定しているご近所とのバーべキユーは、どうなりますか。

ーーーー

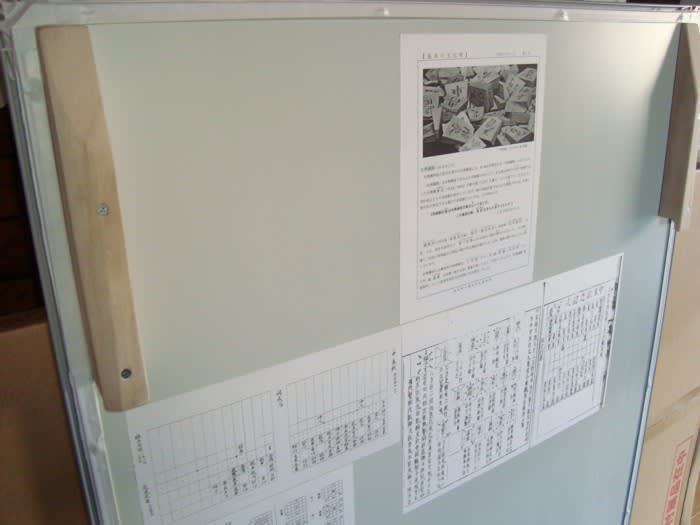

中将棋の大盤。

裏側の様子を写真に撮りました。

水無瀬神宮の「水無瀬駒」や「象戯図」の中将棋の資料や、「和漢三才図会」のコピーを貼りつけてあります。

今日は「諸象戯図式」などからも中将棋関連資料をピックアップして、追加します。

左右にある縦棒は「取付用フック」。

この下端を、脚代わりのホワイトボードに、ひょいと引っ掛けて固定します。

なお、25ミリより厚いボードには、滑り止めの細い棒を上端に貼り付けて使います。

夏場より1時間以上遅くなった日の出。

未だ太陽は拝めませんが、晴れているようです。

しかし、週末のお天気は下り模様とか。

久しぶりに予定しているご近所とのバーべキユーは、どうなりますか。

ーーーー

中将棋の大盤。

裏側の様子を写真に撮りました。

水無瀬神宮の「水無瀬駒」や「象戯図」の中将棋の資料や、「和漢三才図会」のコピーを貼りつけてあります。

今日は「諸象戯図式」などからも中将棋関連資料をピックアップして、追加します。

左右にある縦棒は「取付用フック」。

この下端を、脚代わりのホワイトボードに、ひょいと引っ掛けて固定します。

なお、25ミリより厚いボードには、滑り止めの細い棒を上端に貼り付けて使います。

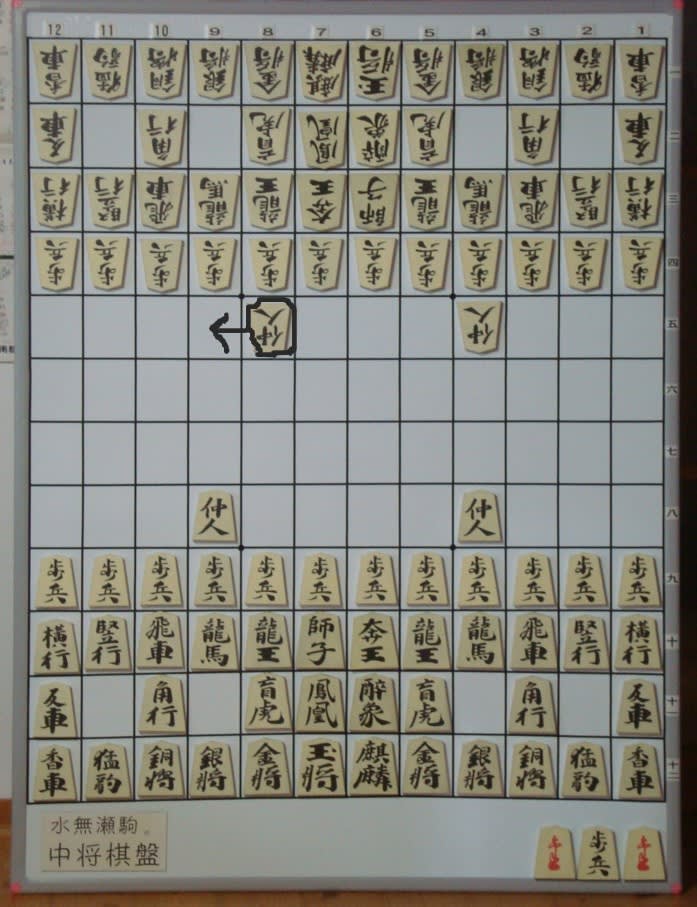

10月19日(水)、晴れ。

夜が明けました。

曇りかと思いましたが、晴れているようです。

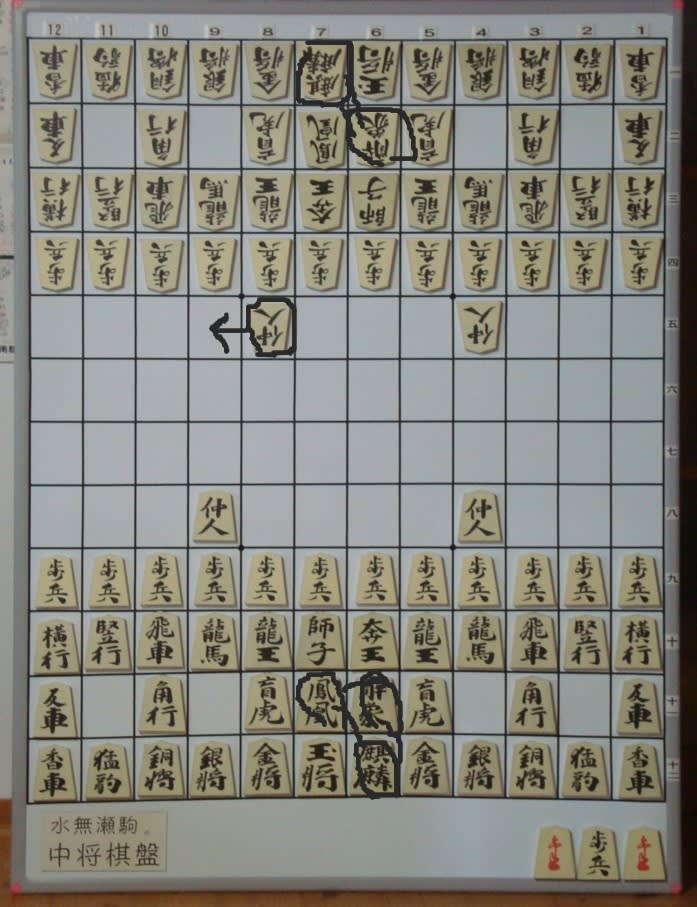

昨日、駒の行き先表示について質問がありました。

実物をご覧ください。

写真は、江戸時代初期の「中将棋駒」、小生コレクションの古駒。

ご覧頂くと分かるように、「朱」の点とか線が入っています。

水無瀬兼成卿の「象戯図」にも同様の表示があります。

点一つでその方向に1枡進め、2枡進める時は2つの点が記されます。

ズーット先まで行けるときは、朱の線で表示しています。

このように、中将棋以上の複雑な駒には、古人の智恵で、初心者にも分かりやすくしたものがあります。

大盤解説を聞く人々のためには、この表示が大いに有効。

先日、神崎七段と宮居名人の対局では、初心者の小生は、時々テキストで駒の性能を確認したり。

行き先表示が有ると、そのようなわずらわしさが無くなり、大いに有効。

と言うことで、製作中の大盤駒には、このアイデアを拝借します。

但し「獅子」とか「奔王」のように行き先が多すぎる駒には煩雑すぎて表示し切れないので、これは覚えるしかありません。

ただ、江戸時代の「和漢三才図会」の「獅子」は、点と二重丸とで工夫したものもあり、どうするか。

この行き先表示は、今日か明日の仕事ですね。

ーーーー

今日の進捗は、途中だった「玉将」など中央部分の駒も一応出来上がったので、その後は行き先表示に取り掛かりました。

「麒麟・鳳凰」などは未了ですが、現在の様子を写真にしました。

あと1日掛かりそうです。

夜が明けました。

曇りかと思いましたが、晴れているようです。

昨日、駒の行き先表示について質問がありました。

実物をご覧ください。

写真は、江戸時代初期の「中将棋駒」、小生コレクションの古駒。

ご覧頂くと分かるように、「朱」の点とか線が入っています。

水無瀬兼成卿の「象戯図」にも同様の表示があります。

点一つでその方向に1枡進め、2枡進める時は2つの点が記されます。

ズーット先まで行けるときは、朱の線で表示しています。

このように、中将棋以上の複雑な駒には、古人の智恵で、初心者にも分かりやすくしたものがあります。

大盤解説を聞く人々のためには、この表示が大いに有効。

先日、神崎七段と宮居名人の対局では、初心者の小生は、時々テキストで駒の性能を確認したり。

行き先表示が有ると、そのようなわずらわしさが無くなり、大いに有効。

と言うことで、製作中の大盤駒には、このアイデアを拝借します。

但し「獅子」とか「奔王」のように行き先が多すぎる駒には煩雑すぎて表示し切れないので、これは覚えるしかありません。

ただ、江戸時代の「和漢三才図会」の「獅子」は、点と二重丸とで工夫したものもあり、どうするか。

この行き先表示は、今日か明日の仕事ですね。

ーーーー

今日の進捗は、途中だった「玉将」など中央部分の駒も一応出来上がったので、その後は行き先表示に取り掛かりました。

「麒麟・鳳凰」などは未了ですが、現在の様子を写真にしました。

あと1日掛かりそうです。

10月18日(水)、晴れ。

昨日あたりから、全国的に寒さが忍び寄っている感じ。

当地は空も晴れ渡って、夜の放射冷却効果も加わっています。

日の出が遅くなっている分、当方の目覚める時間もだんだん遅くなっています。

タイでの大洪水。

深刻な状況のようです。

他にも気になることは多く、地球全体が何か人類に警鐘を鳴らしている感じ。

ーーーー

駒サロンは、いつものメンバー10人ほどの会になりそう。

では、また。

ーーーー

夕方、つい先ほど、日の入り間際の西空(大阪方面)に、西日に光る物体を見つけました。

ゆっくり西に向かって飛行している感じで、数分間。

17時30分過ぎくらいだったでしょうか。

山の向こうに消えるまで見届けました。

遠目では、やや細長い丸い物体なので飛行船ではないかと思うのですが、どうでしょうか。

「私も観たよ」と言う方が居られましたら、コメントでその様子を教えていただければと思います。

途中、カメラを取り出す余裕もあり、数枚撮りました。

映像では、光る小さな点としてしか映っておりませんが、1枚をアップしておきます。

昨日あたりから、全国的に寒さが忍び寄っている感じ。

当地は空も晴れ渡って、夜の放射冷却効果も加わっています。

日の出が遅くなっている分、当方の目覚める時間もだんだん遅くなっています。

タイでの大洪水。

深刻な状況のようです。

他にも気になることは多く、地球全体が何か人類に警鐘を鳴らしている感じ。

ーーーー

駒サロンは、いつものメンバー10人ほどの会になりそう。

では、また。

ーーーー

夕方、つい先ほど、日の入り間際の西空(大阪方面)に、西日に光る物体を見つけました。

ゆっくり西に向かって飛行している感じで、数分間。

17時30分過ぎくらいだったでしょうか。

山の向こうに消えるまで見届けました。

遠目では、やや細長い丸い物体なので飛行船ではないかと思うのですが、どうでしょうか。

「私も観たよ」と言う方が居られましたら、コメントでその様子を教えていただければと思います。

途中、カメラを取り出す余裕もあり、数枚撮りました。

映像では、光る小さな点としてしか映っておりませんが、1枚をアップしておきます。

10月17日(月)、曇り。

朝は、チョッと肌寒さ。

と言うことで、今日は長袖で仕事をはじめました。

先ずは、大盤の裏側にチョッとした部品の取り付け。

盤を支える部品です。

大盤には、脚は有りません。

その代り、別の「ホワイトボード」を利用します。

幅が120~180センチ、高さが人の背丈より少し高い会議室で良く見かけるあのホワイトボード。

大盤は、そのホワイトボードの上端に引っ掛けて使う。

これならどこにでもあるだろうという考えです。

脚に使うホワイトボードは幅が広いので、大盤の左右に30センチ前後の余白、つまり「袖」が出来ます。

そこは、召し上げた駒をペタペタと、皆が分かるように貼りつけておく場所として活用出来る訳です。

と言うことで、盤を支える部品は、当初、金具を考えていましたが、急遽、木材で作ることに。

金具より木材の方が人に優しいという考えです。

材料は、昨日、ホームセンターで購入。

今朝は、これで2つ作って裏側に取りつけました。

結果は、ベリーグッド。

出っ張りは最小限で邪魔にならず、見た目めも格好良く仕上がりました。

駒を加えると大盤の総重量は6キログラム。

尺貫法だと1貫目半。

それに耐えられるだけの強度が要ります。

駒の方は、足らなくなった部材が届くのが水曜日。

「朱」で行き先表示も入れなければなりません。

出来上がりは今週中の見込みです。

ーーーー

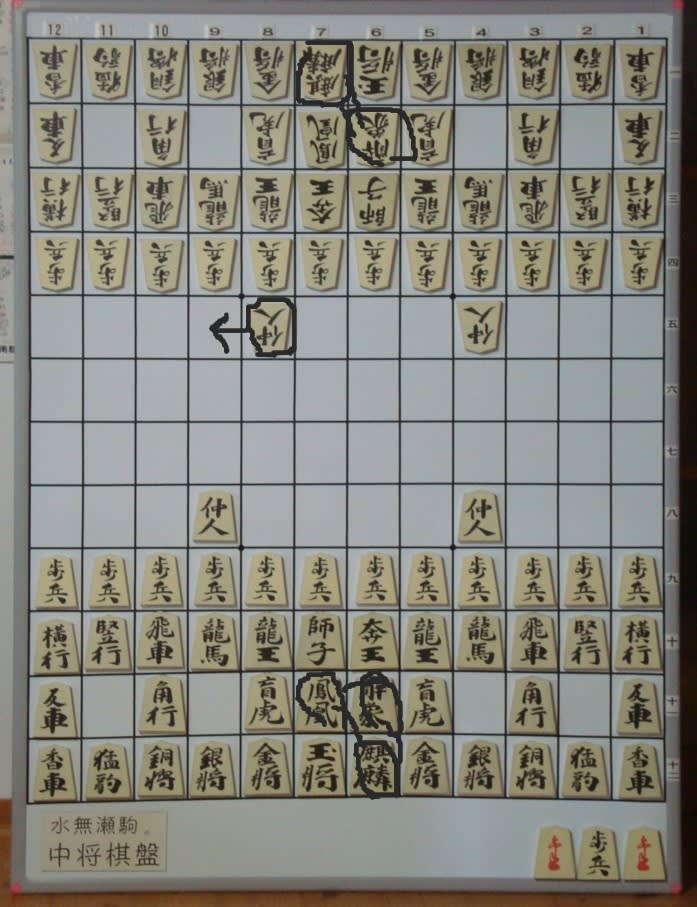

昨日の映像。

古森さんから「ズレていますね」との指摘がありました。

そうですね。失礼しました。

早速、訂正しておきます。

朝は、チョッと肌寒さ。

と言うことで、今日は長袖で仕事をはじめました。

先ずは、大盤の裏側にチョッとした部品の取り付け。

盤を支える部品です。

大盤には、脚は有りません。

その代り、別の「ホワイトボード」を利用します。

幅が120~180センチ、高さが人の背丈より少し高い会議室で良く見かけるあのホワイトボード。

大盤は、そのホワイトボードの上端に引っ掛けて使う。

これならどこにでもあるだろうという考えです。

脚に使うホワイトボードは幅が広いので、大盤の左右に30センチ前後の余白、つまり「袖」が出来ます。

そこは、召し上げた駒をペタペタと、皆が分かるように貼りつけておく場所として活用出来る訳です。

と言うことで、盤を支える部品は、当初、金具を考えていましたが、急遽、木材で作ることに。

金具より木材の方が人に優しいという考えです。

材料は、昨日、ホームセンターで購入。

今朝は、これで2つ作って裏側に取りつけました。

結果は、ベリーグッド。

出っ張りは最小限で邪魔にならず、見た目めも格好良く仕上がりました。

駒を加えると大盤の総重量は6キログラム。

尺貫法だと1貫目半。

それに耐えられるだけの強度が要ります。

駒の方は、足らなくなった部材が届くのが水曜日。

「朱」で行き先表示も入れなければなりません。

出来上がりは今週中の見込みです。

ーーーー

昨日の映像。

古森さんから「ズレていますね」との指摘がありました。

そうですね。失礼しました。

早速、訂正しておきます。

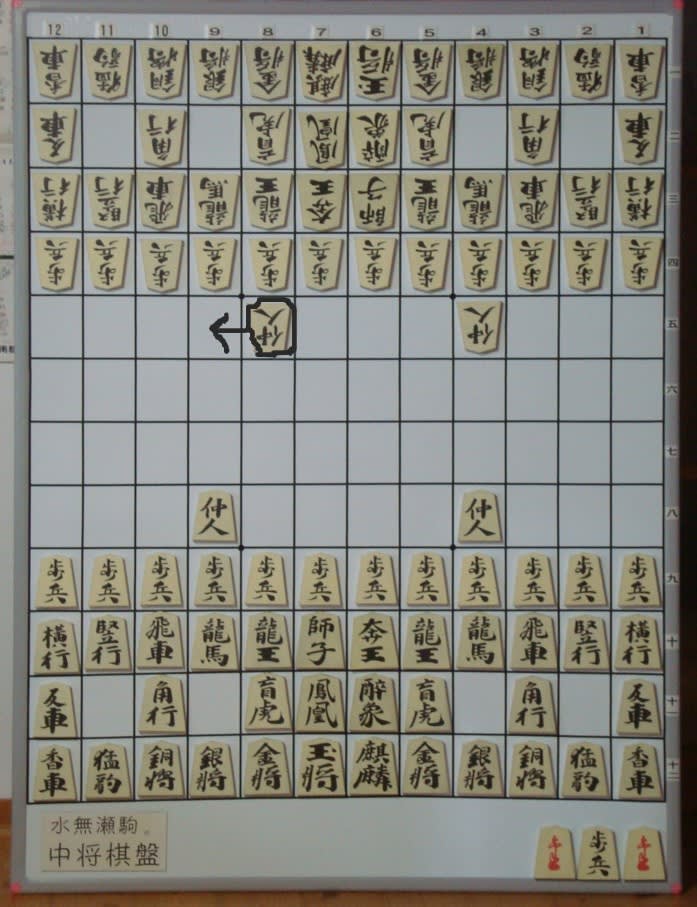

未完成ながら、現状の姿をご覧ください。

先ほど気がつきましたが、一つ「仲人」の位置がずれていましたね。

古森さんから指摘がありました。

「酔象・麒麟・鳳凰」も間違っていましたね。

先ほど気がつきましたが、一つ「仲人」の位置がずれていましたね。

古森さんから指摘がありました。

「酔象・麒麟・鳳凰」も間違っていましたね。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726